登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

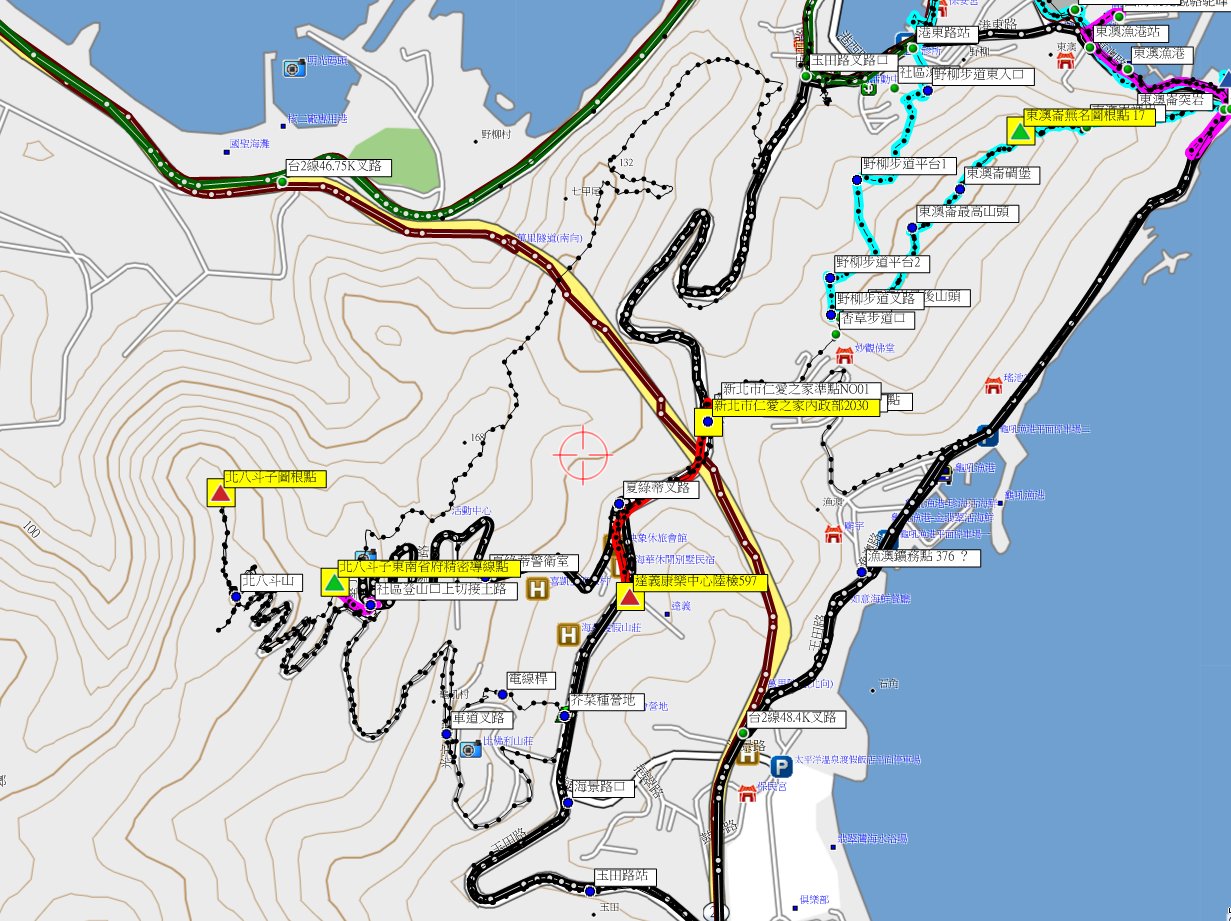

北八斗子東南、內木山【鑛847】、牛稠嶺東南與牛稠嶺南(順訪八斗高中防49)-基隆新出土基石巡禮篇1【順訪木山砲台等古蹟】

- 活動日期

- 2024/3/10 - 2024/3/10

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 1

- 類型

- » »

- 類型

- » »

2024/3/12

北八斗子東南、內木山【鑛847】、牛稠嶺東南與牛稠嶺南(順訪八斗高中防49)-基隆新出土基石巡禮篇1【順訪木山砲台等古蹟】

北八斗子東南、內木山【鑛847】、牛稠嶺東南與牛稠嶺南(順訪八斗高中防49)-基隆新出土基石巡禮篇1【順訪木山砲台等古蹟】

成員:阿德與小李

日期:113.03.10

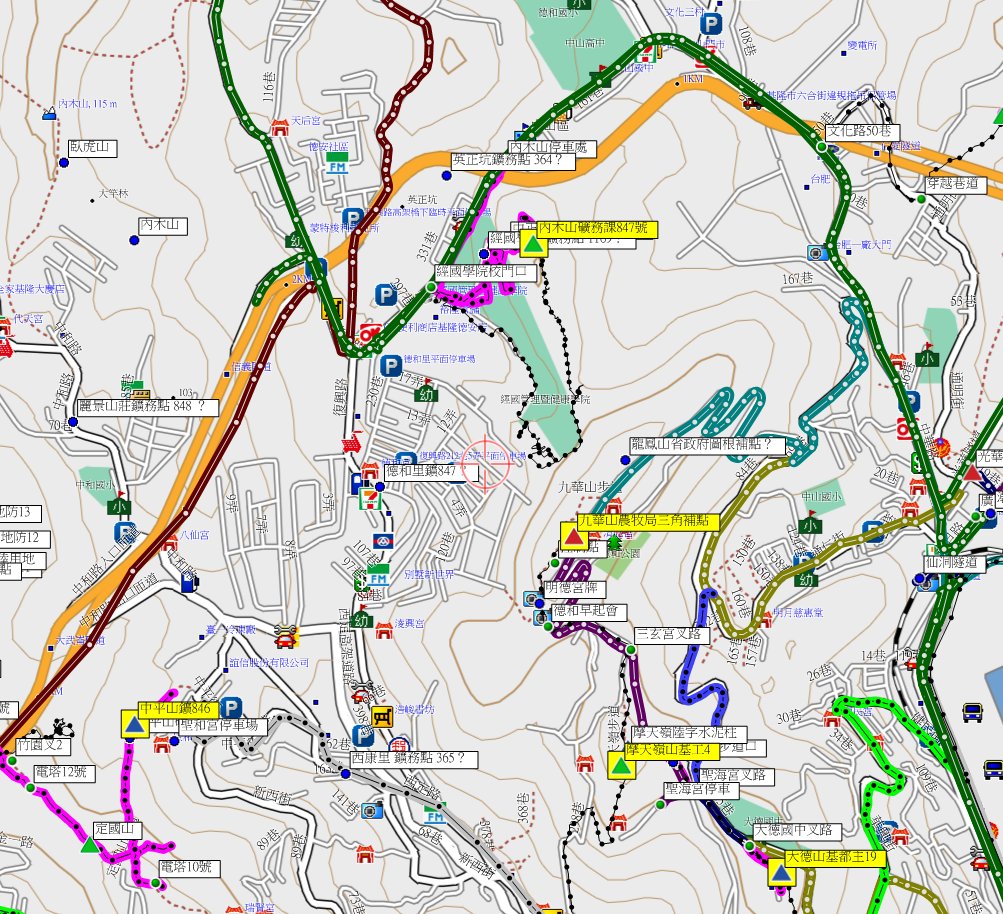

山友於基隆等地區又找到一些新出土的基石,3/10約阿德去尋訪,首先為北八斗子東南的省政府精密導線點,此行借道夏綠蒂社區道路只要4分鐘即輕鬆入袋;第2顆為內木山的鑛務課847,於經國管理暨健康學院廢棄步道旁,側面刻有「旧第二区第廿二号標」很罕見;再來去尋訪牛稠嶺2顆新找到的陸防界標,此行由八斗高中進入,路過曾去過的防49號,第3顆為牛稠嶺東南的陸用地防6號,於斜坡上不好找;第4顆為牛稠嶺南的陸用地防5號,因座標有誤差找了很久方尋獲;早上的基石之旅,進入基隆市區後順訪木山砲台、仁安街港務局宿舍、仙洞巖2尊石佛、高遠新村港務局局長官舍、仙洞隧道、基隆港西二西三碼頭倉庫、基隆站南北號誌樓轉轍站、修竹居等8處古蹟。

一、基石行程簡介:

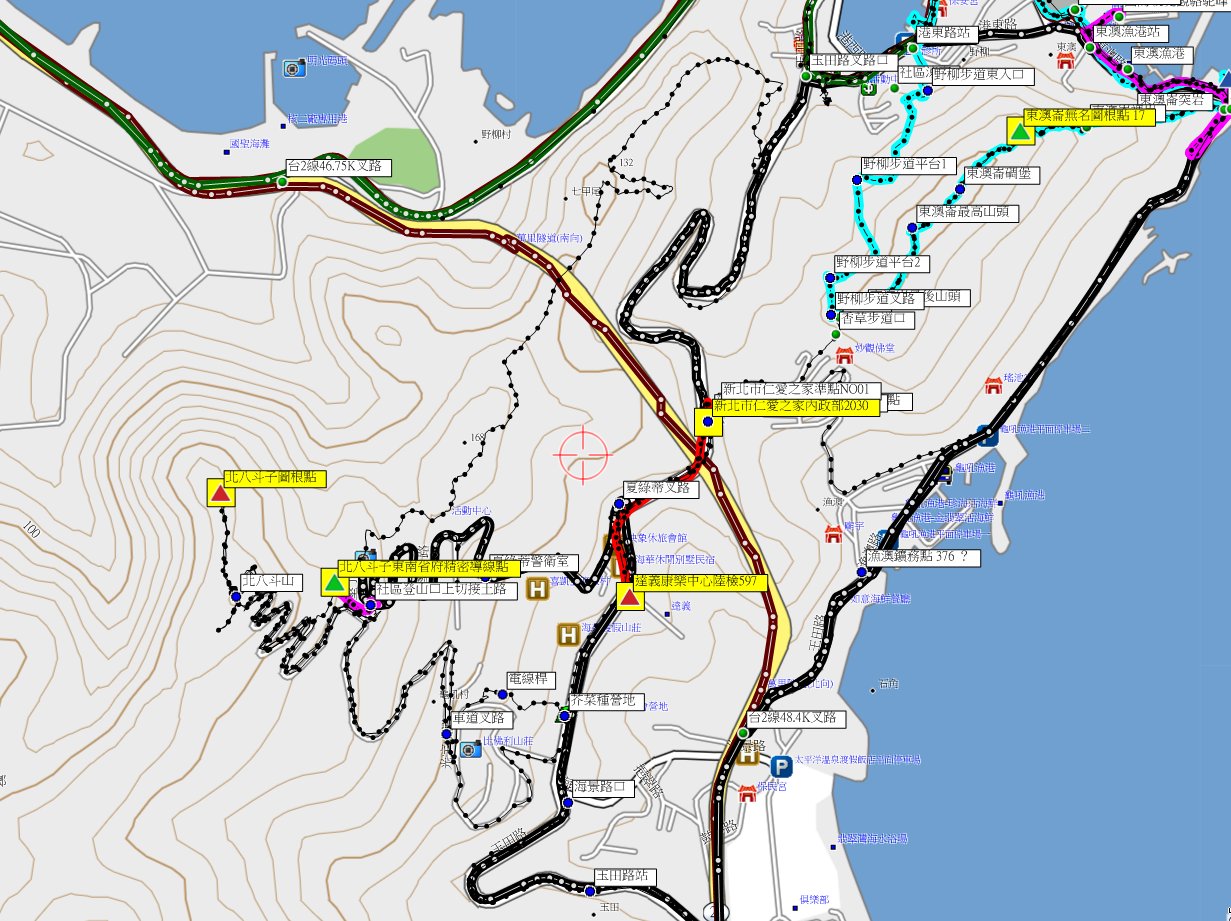

1、北八斗子東南:位於新北市萬里區,標高

國道1號北行至大華系統交流道轉62號至北端出口下,至大武崙左轉台2線往萬里方向走7.5K叉路(48.85K處);左轉玉田路往野柳走1.6K叉路,左轉社區道路走0.5K夏綠蒂社區警衛室,阿德溝通許久押證件放行,社區道路續走0.65K停車;高

取左社區草地上切走20餘公尺,接到舊時已荒廢土路,前方隨即有間廢棄大型工廠,土路續行可通往北八斗子走70餘公尺,右切往小山頭走20餘公尺,隨即見到北八斗子東南省政府精密導線點;此點係基石達人謝兄告知來補,稍下方另有顆「天工」水泥柱;此點社區倘不借道,可以由仁愛之家或野柳另有山徑可上山,此點上山只要4分鐘即輕鬆入袋,此點往返費時16分鐘。

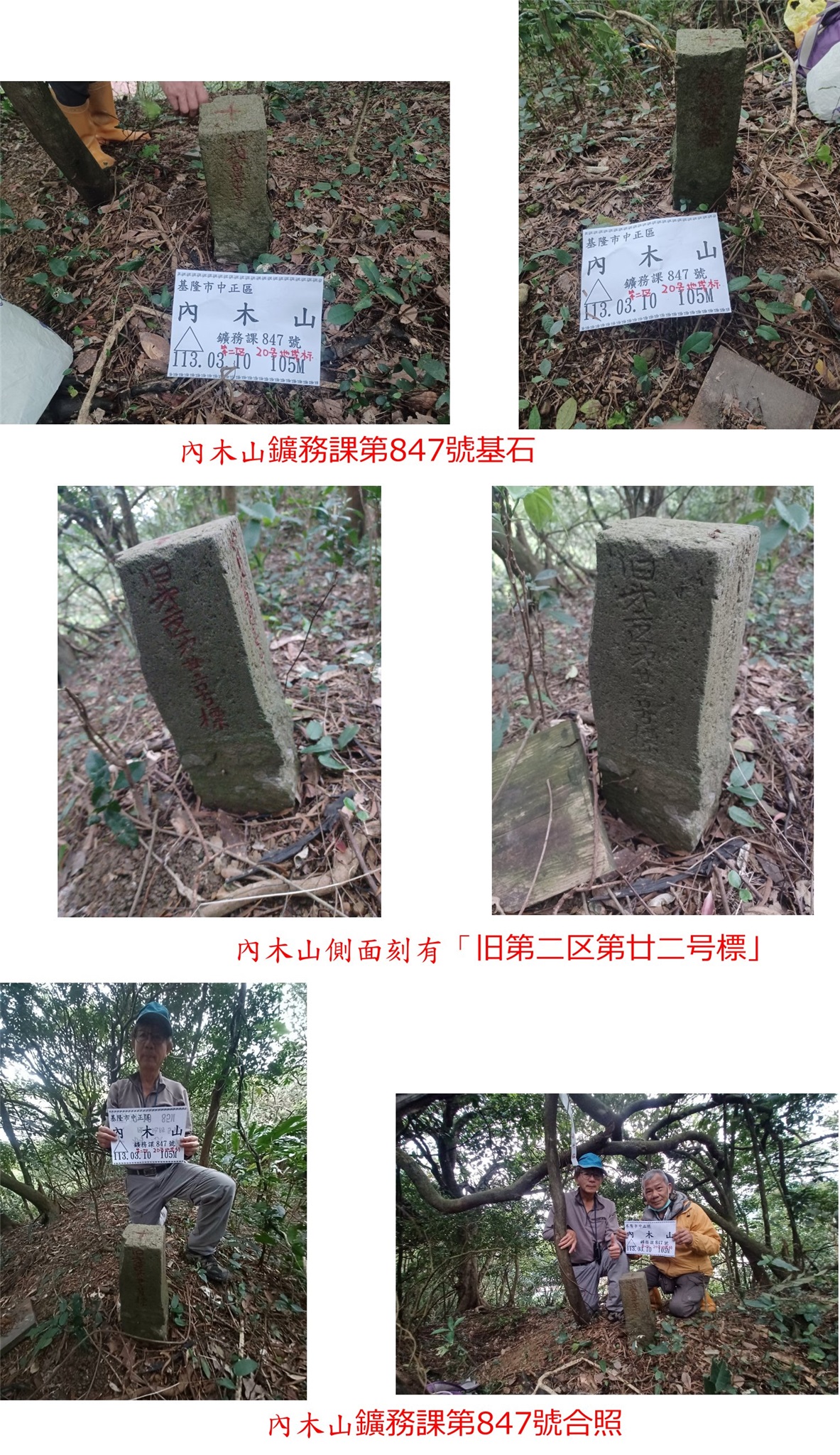

2、內木山:位於基隆市中正區,標高103公尺,鑛務課第847號與旧第二区第廿二号標基石;座標322734 2782892。

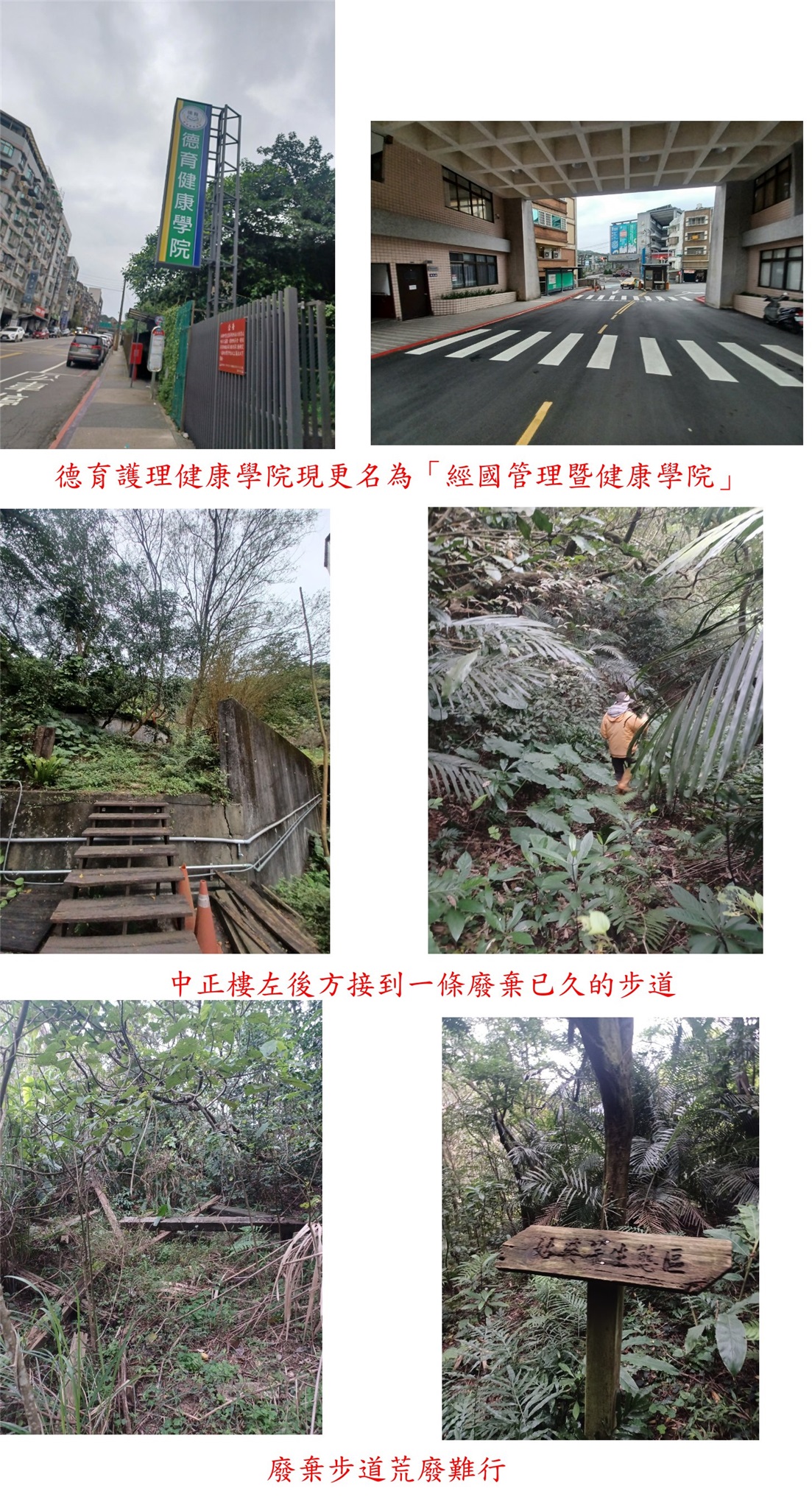

德育護理健康學院現更名為「經國管理暨健康學院」,住址為基隆市中山區復興路336號,於學校附近找地方停車。

由復興路大門口進入經國管理暨健康學院校園,取左階梯路上到中正樓左後方,接到一條廢棄已久的步道,步道荒廢難行走約

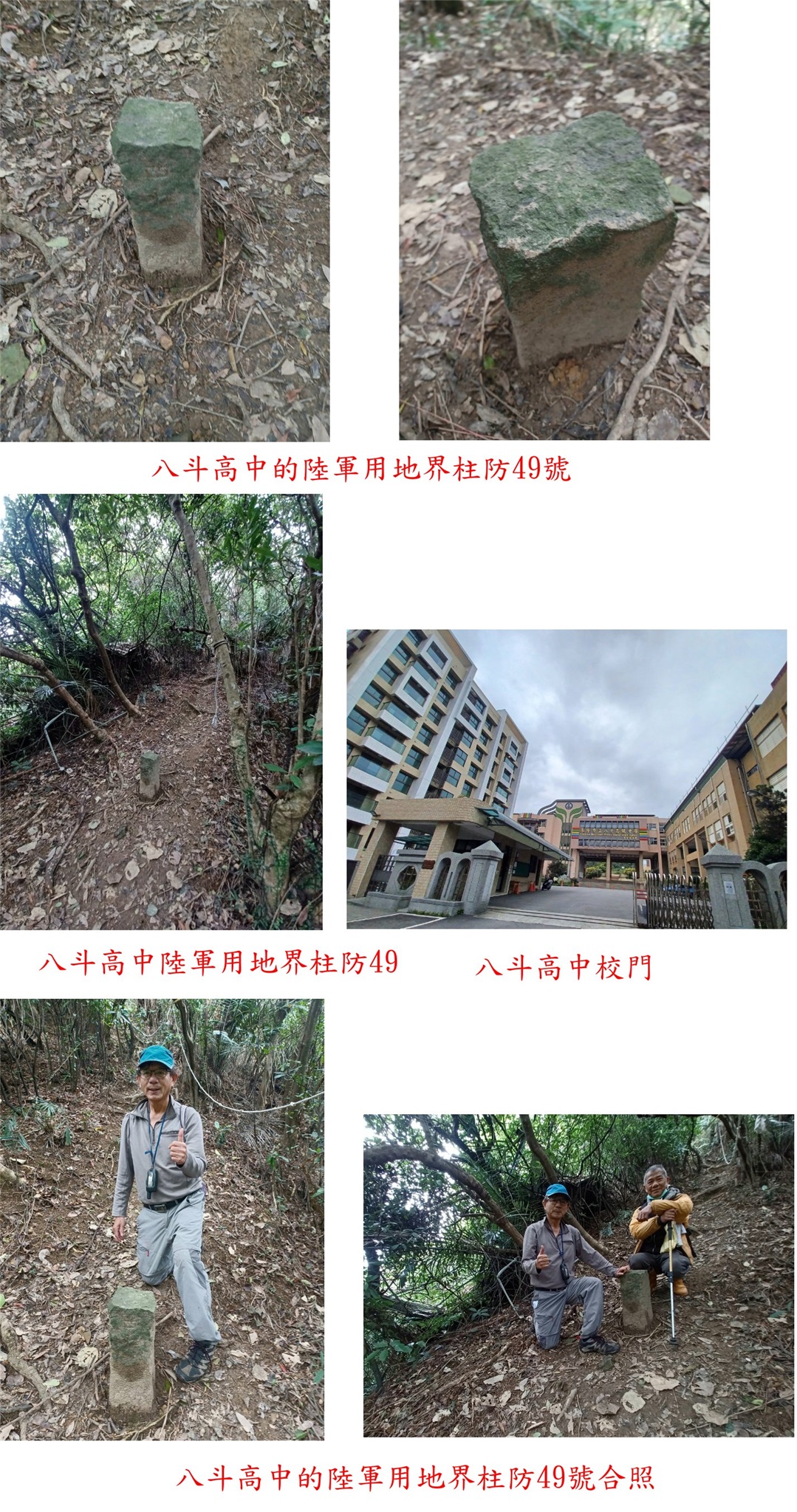

◎八斗高中:位於基隆市中正區,標高

由基隆市區走台2線往八斗子方向至68.7K叉路,右轉新豐街走0.45K叉路,友轉走百餘公尺八斗高中校門口停車。

進入校園穿過操場由司令台後方走階梯路上到網球場,來到活動中心後方的登山口,明顯小徑拉繩往上,於小平台地見到八斗高中的陸軍用地界柱防49號;此點曾來過前係由摃子寮砲台走下來,路過再訪,上來走要8分鐘。

3、牛稠嶺東南:位於基隆市中正區,標高104公尺,陸用地防6號界標;座標328523 2781854。

防49號循小徑

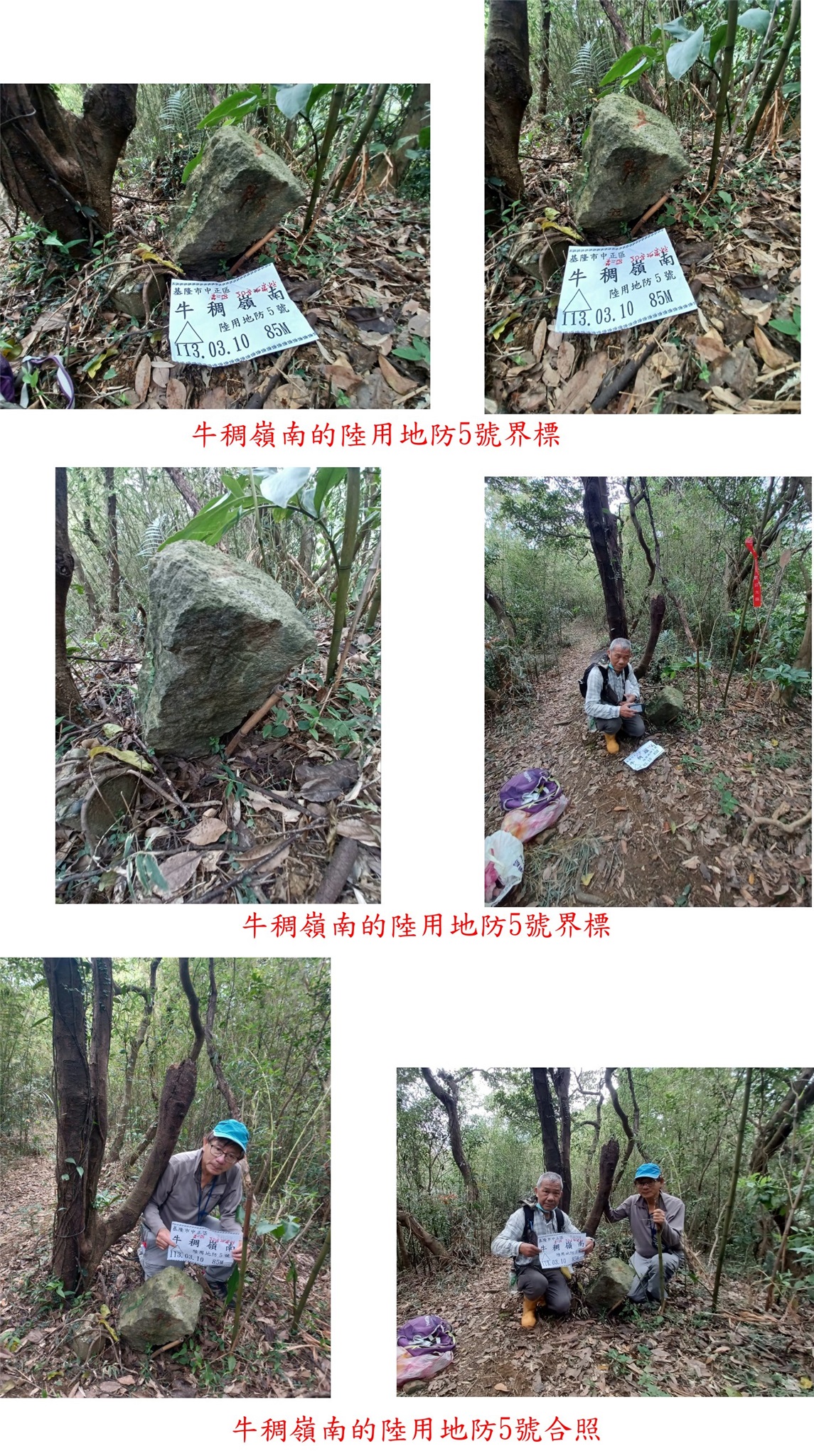

4、牛稠嶺南:位於基隆市中正區,標高119公尺,陸用地防5號界標;座標328494 2781850。

接續開始尋找防5號,因座標有偏差一直在谷地與斜坡上尋找,谷地有牛稠嶺砲台的遺跡且有多根水泥柱;擴大範圍回到稜線下方山徑尋找,找了17分鐘終於尋獲牛稠嶺南的陸用地防5號界標;此點就在山徑旁路左的樹後去程沒看到,此2點線再綁上路條應很好找了;拍照後原路回到八斗高中,此3點往返費時62分鐘,倘上課期間校園不開放,可以由槓子寮砲台走下來亦可。

二、古蹟簡介:

1、木山砲台-中山區德安路山區

內木山砲台原稱「基隆防禦木山堡壘」,為明治33年(1900年)間所興建,由日軍築城部負責設計興築,原設有

2、仁安街港務局宿舍-中山區仁安街31巷11號

此棟建築於曾是從事土木行業的前屋主謝金樹向基隆港務局借款興建而設計的住宅,於民國38年(1949年)完工;此屋為獨棟磚造的二層建築,座落於仙洞聚落山坡地地區,結構則是以木構造、石磚、鋼筋混凝土混合而成,在外觀上則設計簷廊柱、露臺外牆,其中謝金樹則加入以自身姓名為題的泥塑石雕「金花玉樹」作為房屋牌樓的門面裝飾;後因財務不加倒閉,此屋則被港務局收為公有,並做為港務局司機員工宿舍所用,至今已荒廢;此建築於2019年登錄為基隆市歷史建築,2020年起則因建築劣化緊急設置鋼棚架防護工程,目前有圍籬只能在外拍照。

◎第九番(興福寺)為不空絹索三目八臂觀世音-仙洞巖廟洞內

◎第十番(三室戶寺)為二臂千手觀世音-仙洞巖廟洞內(基隆市中山區仁安街1號 )

仙洞巖相傳曾有仙人在此修道登天,故稱「仙洞」,為一處天然海蝕洞,經過幾萬年來的海水衝擊侵蝕,才形成了今天奇異的洞穴景觀,為早期基隆八景之一;洞深約八十餘公尺,是基隆地區最大的一處海蝕洞,洞中寺廟香火鼎盛,主洞為「圓通寶殿」主祀觀世音菩薩,吸引不少香客前來膜拜祈福;右洞寬敞除供奉三寶佛外,岩壁兩旁並刻有觀世音菩薩、文殊菩薩騎獅像、普賢菩薩騎象像、地藏菩薩像、大勢至菩薩像…等,氣勢雄偉、莊嚴無比,岩壁刻有許多清領時期文人騷客所遺留的墨寶遺跡。仙洞巖右側約

3、高遠新村港務局局長官舍(築港出張所仙洞町官舍)-中山區中山三路103巷16號

基隆築港出張所所長官舍及官舍群於昭和五年(1930年)完工,最初供所長、技師與職員寄宿使用,在昭和6年(1931年)10月實施町名改正後,則分為的位於仙洞町的築港出張所和位於昭和町(潮見丘)的基隆築港出張所所長官舍與官舍群,昭和10年(1935年),更名為「潮見丘工事部官舍」;二戰後該官舍與官舍群撥用給基隆港務局員工宿舍使用,同時將該官舍群更名為高遠新村,所長官舍則作為「港務局局長官舍」持續使用;近年來建物因長年荒蕪頹廢閒置構嚴重受損,於2006年登錄為基隆市歷史建築,現正在整修中即將完工,只能在外拍照。

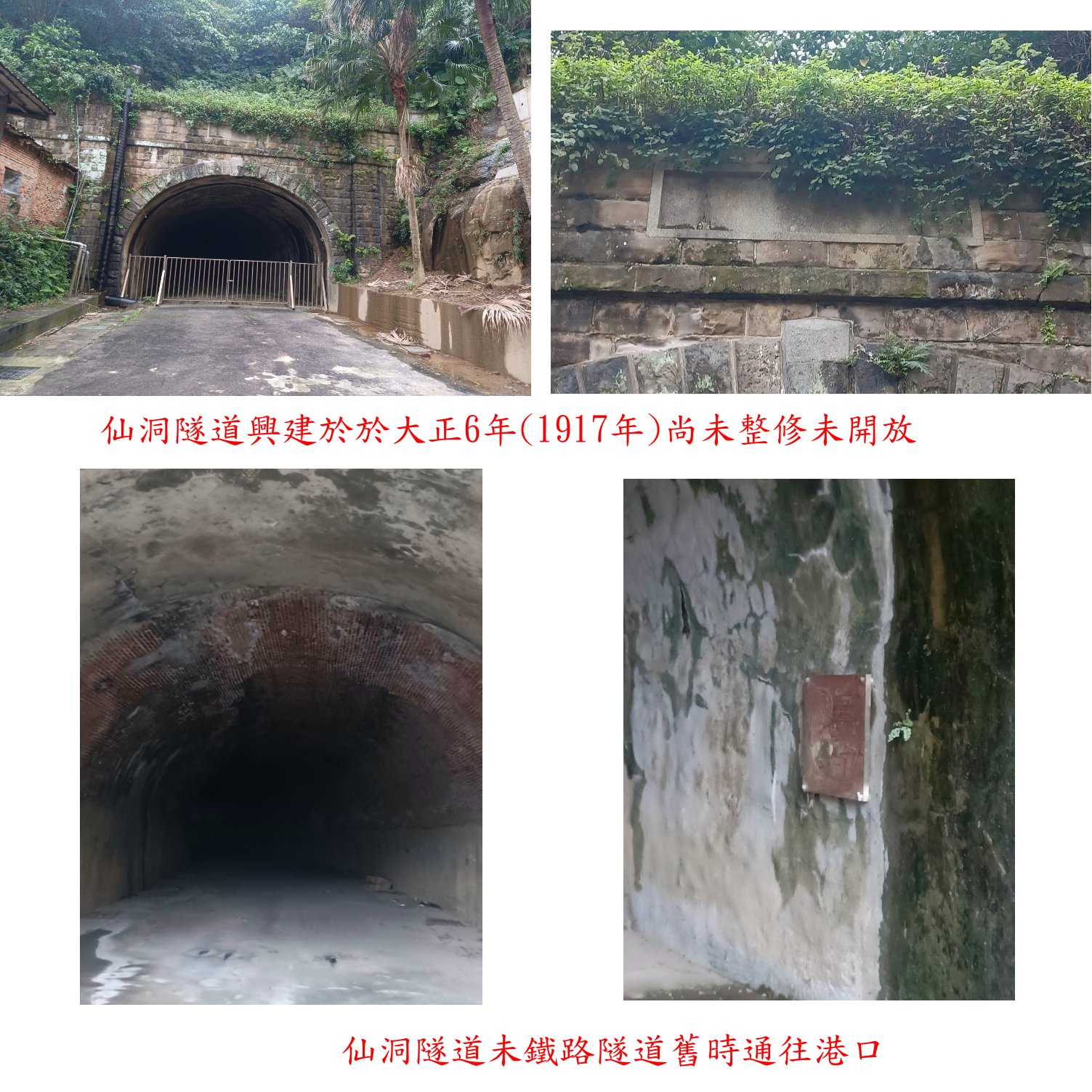

4、仙洞隧道-中山區中山二路與中華路、健民街口

仙洞隧道興建於於大正6年(1917年),此隧道之開鑿原自於基隆臨港線,與復興隧道是因提供鐵路貨運列車裝載載運民生用品、進口物資及軍需品,於基隆火車站與基隆港西岸12至16號碼頭之間通行而建造。2003年因臨港線西6碼頭的路線停止使用而進行拆除鐵軌工程,當前洞內路線改鋪柏油路面,而因隧道內尚未整修,並不開放給予遊客參觀;於2006年登錄為基隆市歷史建築,目前隧道口封閉只能在外拍照。

5、基隆港西二西

基隆港西岸碼頭倉庫興建於日治時期的碼頭設施,主要興建於1930年代,最早有8座,至1990年代僅剩西二、西三碼頭2處。從完工後至航空業興盛前,這裡是台灣最重要的聯外客運門戶,因而被歷史學者稱為「台灣的嘴巴」。西二、西三碼頭倉庫於2014年12月列為歷史建築保護,目前為基隆港的西岸旅客中心(客運碼頭),台灣本島往返馬祖的渡輪航線主要在此到開;於2006年登錄為基隆市歷史建築,目前為航運大廈。

6、基隆站南北號誌樓轉轍站-仁愛區中山一路14巷21號

日治時期因基隆的海港及戰略地位極為重要,興建第二代基隆火車站時,增加了附屬設施,包括五棟號誌樓、臂木式號誌機、機械聯動裝置、地面聯桿及強力式彈簧轉轍器;南號誌樓(第一號誌樓)興建於昭和5年(1930年),為「南方第一信號所」,是日治期間第一座完工的號誌樓,控制著基隆站及臨港線的列車進出及調度,北號誌樓(第二號誌樓)興建於昭和6年(1931年);歷經二戰的破壞,臺鐵進行鐵道設施的修復,推測現存建築體應為民國39年(1950年)重建,但「聯鎖裝置」的設備規備應是日治時期沿用至今;因臨港線廢止,基隆的五座號誌樓陸續拆除,現僅存兩座號誌樓「南號誌樓」與「北號誌樓」,於民國93年(2004年)登錄為基隆市歷史建築;「南號誌樓」於2023年曾發生火災,部分木料構件遭火燒損壞,目前破損嚴重尚未整修,僅有一帆布的舊時建築外貌。

7、修竹居-仁愛區獅球路42巷1號

漳州人陳德成原居住在現在修竹居左側附近的三合院,後因兩位兒子依序成家,有感家族人丁漸眾,現有居住空間不足使用,於昭和10年(1935年)在原有宅邸右側興建格局完整的三合院建築,並命名為「修竹居」;建成之初正身的明間為公媽廳,左次間為陳德成的房間,右次間為陳德成夫人的房間。其餘左右護龍依傳統倫理規範,左護龍為陳阿江家庭使用,右護龍為陳崑泉家庭使用。位於合院外之門廳,一般常見於合院之中央或左側,但修竹居位於合院的右側,具陳氏後代表示最早因風水關係曾設在左側,但後來改到右側;此建築於2021年登錄為基隆市市定古蹟,陳氏家族已無居住在此宅,該建築於近年逐漸荒廢,但外觀尚稱完整。