登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

台灣登山論壇

「台灣獼猴第二」 水鹿翻垃圾 10年繁衍3倍 啃傷8千樹 危生態

2012/4/17

「台灣獼猴第二」 水鹿翻垃圾

10年繁衍3倍 啃傷8千樹 危生態

【陳世河、涂建豐╱連線報導】

東海大學生命科學系研究團隊,連續三年在玉山國家公園山區監測發現台灣水鹿快速繁衍,觀測數量較十年前倍增;更有專家推估,十多年來玉山水鹿數量至少增加三倍。水鹿啃食樹皮,造成大片樹林枯死,還翻垃圾、接受登山客餵食,若不及早控制,恐將破壞生態平衡,甚至干擾人類,成為「台灣獼猴第二」。

東海大學生命科學系教授林良恭表示,十年前在玉山裝設自動相機,每一千小時(約四十一天)僅能拍到零點五隻水鹿,二○○九至二○一一年研究團隊在塔塔加、排雲山莊、新中橫等處裝設自動相機,其中排雲山莊每一千小時拍到八點八隻水鹿最高,約是十年前的十七倍,他認為原因是威脅水鹿的雲豹可能已滅絕,水鹿沒有天敵,可以快速繁衍。

恐致保育鳥類減少

研究玉山水鹿多年的台灣大學動物研究所博士林宗以則推估,玉山上的台灣水鹿十多年來至少增加三倍,他發現玉山山區中的南二段、新康橫斷步道沿線兩側十公尺的樹木,都有遭水鹿啃食樹皮及磨角的痕跡,總數逾八千棵,多為台灣鐵杉,其次為台灣冷杉等。

研究團隊成員、美國維吉尼亞理工學院野生動物系博士姜博仁表示,水鹿啃食樹皮造成樹林枯死,勢必衝擊生態,仰賴樹林生存的鳥類將首當其衝。台灣野鳥圖鑑作者蔡仲晃說:「帝雉、金翼畫眉、火冠戴菊鳥都是台灣特有種且列入保育的鳥類,樹林枯死可能造成族群減少。」

姜博仁說,台灣水鹿也開始不怕人類,在排雲山莊、嘉明湖都常見到水鹿出沒覓食、甚至翻找垃圾,在嘉明湖還有登山客餵食,恐使得水鹿喪失覓食能力或發生病變。

呼籲登山客勿餵食

姜博仁呼籲,民眾登山遇到水鹿應遠離,千萬不可餵食。

林良恭擔心,水鹿數大增,「恐像台灣獼猴,入侵人類生活領域。」他建議,政府應提早因應,可仿效國外在一定時間或區域開放獵捕,讓人類扮演天敵,防止生態失衡。

「開放獵殺應謹慎」

玉山國家公園管理處副處長吳祥堅表示,「獵殺只是方法之一,不論用何種方式都需謹慎,以免造成生態上無可挽回的遺憾。」中山大學生物系教授張學文認為,水鹿應有增加,但應沒到三、四倍那麼多。美國黃石公園鹿群過多時,在限定季節開放申請打獵,台灣若要開放,應好好討論,設計一套不傷害生態的作法。

台灣水鹿小檔案

學名:Rusa unicolor swinhoei

分類:哺乳綱鹿科

體型:體長約1.6~2.6公尺,體重可達250公斤,雄鹿有叉角、雌鹿無角

習性:群居、喜食草,懷孕期8個月,每次產1胎

分布:300~3500公尺山區

保育等級:珍貴稀有野生動物

資料來源:特有生物研究保育中心、東海大學生命科學系、《蘋果》資料室

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20120417/34164962

所有回覆

-

-

某地的草食獸只有一種天敵,把這個掠食者移除,會劇烈地衝擊這個生態系的穩定。

不能隨便移除任何生態系的高級掠食者。

鯊魚,猛禽,黃石公園的狼...可以以個別動物的生命權需要保護為由去移除嗎?

這需要幾個博士學位跟幾個研究案去做出這樣的結論?

"不能隨便移除任何生態系的高級掠食者。"

雲豹?"歷史上"雲豹分布在1500米以下的原始闊葉林。扯到雲豹,扯太遠了吧?

-

雲豹絕跡造成水鹿繁殖....看到就想笑.

.

1. 自日據至今百餘年來, 根本不曾有人在台灣山區看過雲豹, 甚至於連糞便或是骨骸都無人見過 ( 原住民頭目身上披的獸皮, 極大的可能性是古時候經由貿易從外國買進來的, 例如中國西南部或是東南亞, 就跟象牙一般 ).

2. 雲豹是屬於相當小型的貓科動物, 或許可以抓 藍腹鷴/野兔 甚至於小隻的 山羌 或是體型還小的 山羊....但是, 如果是 水鹿, 那簡直就像是家裡的貓咪想要 "吃人" 一樣, 絕對不可能.

3. 能夠攻擊 水鹿 的台灣野生動物, 應該只有台灣黑熊 ---> 較為老弱殘病的水鹿, 有可能成為黑熊的食物.

.

造成 "影響生態" 最大的原兇, 唯一的就只有 "人類" 而已....絕對不會是 水鹿.

.

在漢人四百年前開始移居台灣之後, 直到百餘年前 ( 1895 ) 日本人統治台灣為止 , 台灣的山林裡面遍地都是千年巨木, 然後日本人拼命砍, 接著國民黨統治又繼續拼命砍 ( 以森林資源培育工業發展所需資金 ).... 然後, 巨木幾乎統統砍光 (全台灣可能剩下幾百棵, 原本可能有幾千萬甚至於上億棵 )....水鹿也幾乎快要被抓光.

.

日本據台之前, 或許全台灣的森林中有 50 或是 100 萬隻水鹿 ( 台灣許多地名都有 鹿 字, 還可以抓它們來賣獸皮獸肉賣到國外 ) ----> 幾千或是幾萬年來, 森林裡面這麼多鹿, 它們有把森林 "咬光" 嗎??????????

.

那篇文章純粹只是個 "超級笑話" 而已....危害生態的除了人類, 還有就是 ---> 那些沒半點常識的所謂 "學者", 有那些 "所謂關心生態" 的學者, 還真的是水鹿的悲哀.

.

.

註: 象群覓食途中, 會把許多中小棵的樹木 "推倒", 但是那些行為不會危害生態環境 (讓其他植物有機會長大, 生態反而需要大象去保持平衡)...松鼠也會咬柳杉 (甚至於造成杉木死亡), 但是, 那不是松鼠的錯, 而是人類把闊葉林變成柳杉林, 松鼠的食物減少, 只好加減啃樹皮 (也可能為了磨牙齒).

.

該檢討的不是野生動物....而是人類長期掠奪它們生存的區域.

-

高山水鹿主要的天敵就是人類,之所以萬年來高山水鹿沒有危及高山生態系的多樣性,原住民的狩獵非常可能扮演了重要的角色。

我想這個情況不能再以人類侵奪野生動物的生存空間造成的衝突視之,畢竟被啃食的不是造林樹種。

水鹿數目增多,非常可能降低生物多樣性。以高山森林為棲所的生物都會受到影響。

保育應該強調生物多樣性,生態系的穩定,而不是關注在少數明星物種,每每某物種個體增加,相關單位就稱之保育有成,這未免誤會大了...

保育重點在生物多樣性,生態系的穩定,絕不是多就是好。

-

1. 水鹿最主要的天敵應該不是會是黑熊,以動作來說牠還是比黑熊快得多,就體型上來說很多水鹿其實比黑熊還要大上許多,從黑熊的食性研究中可以看到哺乳動物僅佔少部分,其中水鹿所佔比例亦不高

http://meibear.npust.edu.tw/chinese/bear/food.asp

個人猜想黑熊食性中的水鹿殘餘可能來自於屍體(在大分曾經有錄影紀錄到這一觀察),或者可能是幼體

2. 目前水鹿族群擴張與否可能尚有疑慮,因為台灣山區地形限制,還無法有效客觀地估計清楚

但其棲地的針、闊葉樹種受到強烈的啃食壓力,卻是不爭的事實,僅管這個壓力帶來的影響會如何?還沒有人趕打包票說死因為生態學的現象,尤其表現在生態系上面的,往往要幾十年幾百年才會顯現。

科學家(生態學家)不一定要關心生態,但至少應該要做到忠實地報導現象。

3. 小弟過去曾執行過幾次調查,提供一些照片給山友看一下

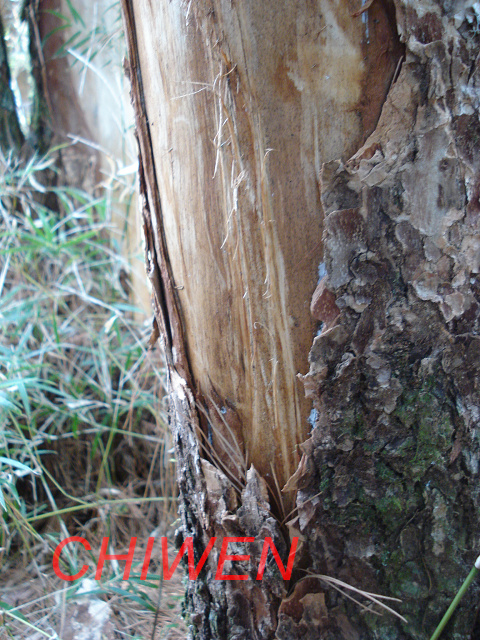

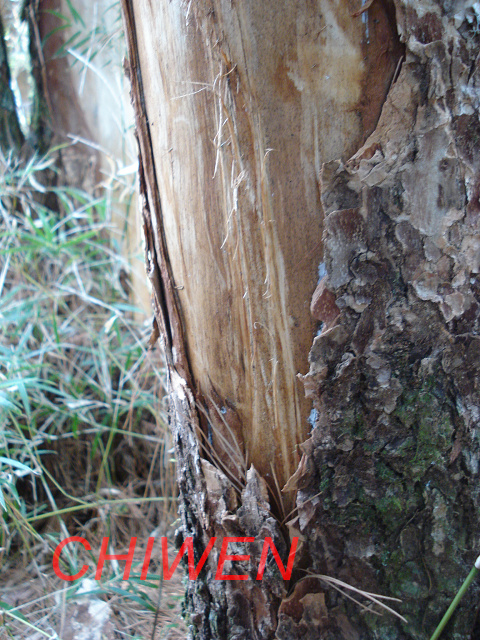

水鹿的啃食痕跡,可以看到兩兩成對的下門齒

被扒開的樹皮往往深達靭皮部,是造成植物致命傷的主因

不同於啃食痕跡,磨角的痕跡會造成樹皮一絲一絲地剝落,圖中也有一些啃食痕

基本上水鹿可以站多高就會啃到多高,甚至超過人的頭頂

被水鹿飽餐一頓的杜鵑,從這一張可以估計這隻水鹿四肢站立身高約1米2,不算大隻

山上的調查工作,就是一棵棵找痕跡,一棵棵量高度,一棵棵辨認樹種

在南二段的一些樣點,我們有調查到20x20平方米的面積內,有一半以上的樹都遭到啃食

4. 小弟的個人意見是,古今對比,水鹿對植物造成的威脅提高,不必然全部是族群數量擴張的結果

很大因素是因為牠的棲地逐漸被(人類)開發、被侵佔的結果,山區的道路、果園、設施(包括山莊)都會一再縮限牠們的活動範圍,造成威脅的密度及強度提高。

在人類無法退場的自私主張下,數量控制反而變成一條可行的道路

但這是很危險的道路,因為數量控制過度,族群數量很容易崩壞,反而會導致絕種危機

而且開放狩獵,想必一定會開始牽扯到商業利益(山產、觀光打獵),以目前公部門的管制能力來說,是很值得三思的

-

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%B2%E8%B1%B9

臺灣最後一筆野外雲豹的資料,則是出現在1983年。當時東海大學環境科學中心的研究員張萬福,在一個原住民獵人的陷阱中發現了一隻已死亡的幼豹。

-

不論移除或是加入狩獵這個變因,都可能影響生態系,照理說都應該要審慎行事,但因為不明的因素,移除對公部門來說門檻要低多了,什麼門檻呢?"決策要求資料"的門檻。說移除就移除。不能隨便移除任何生態系的高級掠食者,反之亦然,不過"反之"是政治正確得多了。

今天的果,或許在八十年前的集團移住就種下了因。

人類活動增多導致水鹿數目可能的增加有幾個尚待釐清之處:

1.生態保護區的水鹿密度增加,主要是來自區外的移入與繁殖?

2.水鹿活動範圍內的區外人類活動(農業,交通),狩獵壓力是否增加?

如果第二個問題的答案是否,那生態保護區的水鹿密度增加,恐怕不是來自區外的移入與繁殖。

-

如果是 10000 年前到 120 年前的台灣 (日本與國府開始大面積伐木之前, 中高海拔到郊山的原始林幾乎全部砍光, 大部份只剩下人工林以及伐木之後無人管理的 "次生林", 以及獨立小面積與破碎無法相互連結的極少數 "真正的原始森林" ), 在早期的台灣, 漢人移民大多數只能在平地與郊山活動 (日據之前還必須與原住民爭戰,搶奪資源與土地), 在那個條件之下的台灣.....山區有許多梅花鹿/水鹿 (據說早年連陽明山都有), 山羊與山羌跟野兔, 還有三種中大型雉雞, 這種環境之下, 中小型的貓科動物 (雲豹) 應該有可能存在, 甚至於連老虎都能夠生活, 如果一隻老虎的活動面積是三百平方公里, 台灣全島可能養活一百隻老虎, 以及數百甚至於一千隻雲豹.

.

掠食性野生動物的 "領域面積" 都很大 (必須四處巡視地盤以及找尋獵物), 當森林被砍伐, 草食動物大量減少以及被獵殺, 加上棲地被限制與壓縮, 肉食動物基本上都會比較先滅絕. ( 草食動物比較容易養家活口, 因為只要吃植物, 肉食動物則必須抓住獵物才能填肚子 )

.

不過, 以上都是題外話了.

基本上, 如果台灣的政客 ( 尤其是林務局或是國家公園相關單位 ) 以及學者想要 "真正" 保護野生動物, 而不是事事都以人類利益及立場思考的話, 可以有幾個方向 ---

1. 把全台灣山區早年種植的無數人工林逐年疏伐(三五年之內, 至少砍掉每片人造林一半的植株數量), 讓其他種類的林木有機會見陽光與生長, 在二三十年之內, 或許森林能夠逐漸回復到 "較正常" 狀態.

.

2. 擴大現有國家公園的面積 (至少可以禁止隨意開發或建設, 即使不改善也比較不會更惡化), 甚至於新增更多處國家公園與生態保護區域.

.

3. 在各處山區建立 "生態廊道", 把部份路段的山區公路改成橋樑或隧道通過, 使現存的野生動物能夠四處遷移至其他適合棲息的處所, 而不被水泥牆壁或障礙物與車陣人潮之類隔離.

.

.

不過, 這些東西在台灣應該是沒辦法做的, 為了區區幾萬塊的金錢, 就可以犧牲活了兩千年的巨木或是數百年的牛樟. ( 或是整片山壁的青苔與 一葉蘭 )

.

要台灣人 "願意放棄" 人類的利益, 簡直比登天還難.

-

不知道是否有人曾經有過相同的思考.....

.

鐵杉, 一般常見於海拔 1400~2500M 之間的山區, 這個高度 "原本" 應該有 紅檜/扁柏/巒大杉/台灣杉 這些同樣屬於 "霧林帶" 或是中海拔的針葉樹種.

.

日據以及國府的 "大量與全面砍伐" 時期, 高經濟價值的 紅檜與扁柏 幾乎被砍光, 樹幹筆直高大的巒大杉/台灣杉 也幾乎被砍光, 但是區域內的鐵杉卻沒有被砍, 因為鐵杉的 "木質" 不佳, 樹幹也多數歪七扭八, 因此除了高山的冷杉/雲杉 因為道路與運送問題而保留一些下來之外, 今日中海拔留下來數量最多的 "大樹" 就是 鐵杉 ---- 同區域本來應該還有上述的另外四大針葉樹種, 以及非常多種殼斗科或是樟科的 "針闊混合林".

.

水鹿讓 鐵杉 "少掉一些", 反而能夠讓其他樹種有機會成長, 逐漸恢復中海拔山區的 "植物多樣性", 而植物多樣性則是 動物多樣性 的根本以及基礎 .

.

為了水鹿 "咬死" 幾棵鐵杉, 就想要控制或是殺害牠們, 絕對不是為了愛護森林 ( 水鹿數量越多, 森林才更可能回復原本自然與健康的生態環境 ), 純粹只是為了人類的口腹之慾吧.

.

許多人滿嘴愛護生態, 行為上卻都只是為了私利而謀害自然環境而已.

-

在新康南二段,之所以遭啃食樹種多為鐵杉冷杉,恐是因為其本為當地優勢樹種,非水鹿選擇鐵杉冷杉,放過殼斗科,而且海拔應該是太高了?期以殼斗代冷杉增加生物多樣性,或許有困難。

退萬步言,就算高海拔水鹿族群溢出到中海拔,如果數目多到可以減少鐵杉的數目,恐怕殼斗科苗木也難期"倖免"?

-

水鹿在高海拔的族群數量與啃食樹皮的狀況,其實都遠超乎大家的想像。牠們不是僅僅移除少數個體,釋出空間讓新生幼苗成長更新而已,如果是這樣也不會變成一個問題,牠們是連新生的冷杉鐵杉幼苗都會啃食,因此在這些區域要找到一棵1m以下新生的小苗都很困難。牠們的族群數量也確實達到會顯著影響這些演替後期樹種的更新的量,目前已經使用至少兩種以上的估算方式,都顯示這樣的結果。要不要控制須由兩個方向去著眼,最重要的是是否已經達到足以影響生態系功能及降低生物多樣性的地步,這需要整合性研究,但目前狀況是在朝著這個方向發展,會不會有負回饋我們也在等。但以整個北半球鹿科動物目前的狀況及其造成的問題來看,情況可能並不樂觀。

牠們啃食樹皮的樹種已經達150種,包括殼斗科樹木等都是牠們常啃食的樹種。在玉山園區中央山脈山區的影響範圍已經到達中海拔,相當多自然更新成長及造林的紅檜被環狀剝皮啃死。目前人力物力僅僅能針對"樹木"來進行調查,對稀有草本的影響正在努力規劃中。間接影響地棲鳥類的部分已經有初步資料,並且有另位年輕學者利用自動監測在持續監測中,地棲小獸類及兩生類需要其他人的加入。

目前的水鹿族群數量分布,大抵呈現北少南多的狀態,因此雪山山脈、北二段、合歡山區這些植被的更新都算正常,箭竹更新的狀況也不錯。中南部我調查過的地方玉里野生動物保護區(南三段範圍)、玉山國家公園中央山脈地區等地數量都很多,對植被社會的影響已達顯著,對整體生物多樣性的影響評估也正在規劃中。但研究的速度來不來及反應牠們的影響,以現有的人力來看,我並不樂觀。

至於要不要人力介入控制,這需要評估牠們對整體多樣性的影響程度是否已經達到讓其明顯下降的程度(但弔詭的是,當知道達到這樣的狀態時,即使加入人為控制,也不見得有效,生態系的一些狀態不見得是可回復的),管理單位設定的經營管理目標為何以及所謂的社會大眾觀感(這部分也是容易讓事情變得停滯不前到無法管控的程度)。要談控管,時機上現在可能還太早,因為資料量仍顯不足(雖然鹿科動物增加造成危害已經遍及北半球,相關文獻非常多),最迫切的是政府要加緊進行相關資料的收集,進行族群估算與森林草地同步監測。

若決定要加入控管,則先以小範圍的試驗來觀看其成效,再決定要不要擴大。我們不認為目前要全面開放狩獵,這不是我的選項,因為族群分布極為不均,管理人力也未到位,更不用說資料收集的速度。最有可能實行的是像日本那樣,梅花鹿同時是日本的保育類動物,但每年在某些地方會依族群狀況進行專案控管;在臺灣,目前發生明顯影響的地方都位在保護區系統內,而且並不是每個保護區皆然。目前,許多地方的水鹿處於恢復階段,仍然有相當多的地區可以讓他們擴散分布,要留意的是一些保護區的核心地區,畢竟那些地區是台灣生物多樣性保育最重要的場域。因此,要控管只能採取專案控管的方式,不適合全面開放狩獵。

記者報導常常會刪除很多你跟他們說的話,僅僅抓住那些令人聳動的關鍵字語,但這樣往往會失去全貌。看這件事也一樣,最佳的方式或許是從維續生態系生物多樣性及原住民文化多樣性的角度去思考會比較有意義,絕對不是0跟1這麼簡單。單純一種食肉目天敵難以控制草食獸的族群成長,同樣的,單純地狩獵也不見得足以控制,要看強度大小而定(尤其是當真正堪稱獵人的數量也在下降的狀態時)。管理單位要如何拿捏,是門藝術,但在談藝術之前,總要有材料,加速收集與分析資料是第一要務。

-

排雲山莊附近水鹿出現指數較多,跟人類廚餘、糞便、尿液形成一個鹽鹼地有關,整個玉山主峰線水鹿的平均出現指數,尚低於會對植被產生明顯影響的值,但族群數量的增加倍數與擴展是正確的。

今年第一次去小鬼湖區時,沿途打滾池、排遺很多,也出現啃食樹皮的現象(並不多,推測族群量屬普通,但林務單位種在湖區周遭的臺灣杉及紅檜,被啃死的比例較高),原以為當地以前就如此,回來跟幾位朋友聊天,才發現他們二十年前進入此區域從未看過水鹿的活動痕跡。

這例子只是告訴各位水鹿正在快速擴展中,有上山的夥伴歡迎多拍拍照,描述一下你走過的地方,水鹿的量是多、普通、少、稀少?森林樹種及地被植物被啃食的狀態?嚴重、尚可接受、少、沒有?透過這樣的訊息交換,可以幫助我們對目前水鹿在各山區的狀態有更進一步的認識。

-

既然有人提到大象,那我也來提提我所知道。相較於水鹿,大象在保育上得到的關注遠高於水鹿,因此問題的爭議也更大。非洲象推到樹木,當非洲象族群密度不高時,確實是會對生物多樣性有幫助;但在族群量高過某個值時,確實也帶來不少嚴重影響,包括顯著降低生物多樣性。IUCN為了該不該控管及如何控管開過好幾次會議,與會的都是長年進行大型草食獸研究的國際知名大學者,最後做成2個主要的決議,第一、在高密度的地區,他們建議將族群密度控制在一個不會對當地生物多樣性產生嚴重影響的低水平;第二、在大象族群恢復的地區,在動物族群尚未恢復到足以對當地的生物多樣性產生負面影響之前,不應採取獵殺動物的行動。也就是說,非洲象在非洲某些地方是有進行族群控管的,但不一定是採取獵捕的方式,目前也有一個普遍被認同的做法,並非放任不管。

另外,松鼠啃食柳杉樹皮的問題,誠如山友所言,人類先改變了林相,讓食物減少,才會有大面積啃食柳杉樹的行為。雖然松鼠在天然環境中也會啃食樹皮,但其影響有限,也很少造成環剝。

而山友提到的目前的森林狀況,請思考一下目前年齡最大神木壽命為何?了不起5000年。我要說的是目前我們看到的林相,都是在以往有人類獵捕壓力下所呈現的林相。當狀態改變,林相會往那邊去跑,還有待觀察。

水鹿當然無法將森林啃光光,因為在那之前,族群就會因食物不足而崩潰,而可能會呈現波動的族群狀態。至於受影響林相能不能恢復原有狀態,就有很大差異,要看牠們喜愛啃食的植種性質而定。因此,關鍵在於你接不接受那樣的狀態,你對那容忍的程度有多高,並非簡單的獵捕不獵捕的問題。研究者只能提供他看到的現象,並給予建議,大眾不採納,他也只能繼續收集更多的資訊來證明他的觀點。移除一種動物讓其瀕臨絕種,跟將族群控制在某種密度下來防止對其他生物(特別是瀕危物種)產生重大影響是兩碼子的事。況且以目前的資料量來說,我們從未說過全面開放狩獵,也反對如此做。直接用二分法來看事情,往往過於簡化事情的複雜性,也製造許多無謂的衝突。

-

回應一下山友,關於水鹿天敵的疑問?

相較於黑熊,雲豹獵捕水鹿的效率高太多了,在南亞也有相關研究。就水鹿天敵而言,老虎是最主要的,其次為豹、野狗、雲豹、雪豹等,主要為肉食比例較高的大型貓科及犬科動物,黑熊說實在的尚不足以對水鹿產生足夠的威脅,我想山友太過於看重黑熊的能力了。黑熊的食物中,植物性食物占了不少的量,動物性食物比例不高。要撂倒一隻成年水鹿而不受傷,恐怕有得拼。目前來自水鹿屍體的痕跡判斷,有黑熊啃咬痕跡的幾乎都是幼體,僅有1筆是成體,但是否是獵殺而得尚有疑問?因為黑熊是會吃食腐肉的。

雲豹以2000以下的闊葉林為主要棲息地,如果有雲豹存在,加上黑熊、黃喉貂等形成的獵捕天敵,或許勉強可以控制水鹿的族群。說勉強的原因是,就已知的資訊,這都還是在同時有人獵捕行為的狀態下。也就是說,就目前的資料,我們無法得之目前的植被狀態,是在之前何種水鹿(或者說中大型草食獸)密度水平下的產物?臺灣這個小島可以維持多少雲豹存活,也可以經由現有對雲豹活動範圍及獵捕量來估算,不是隨便喊喊就可以的,相關的計算,去參考姜博仁博士的論文或報告吧。

-

不知道是否有人曾經有過相同的思考.....

.

鐵杉, 一般常見於海拔 1400~2500M 之間的山區, 這個高度 "原本" 應該有 紅檜/扁柏/巒大杉/台灣杉 這些同樣屬於 "霧林帶" 或是中海拔的針葉樹種.

.

日據以及國府的 "大量與全面砍伐" 時期, 高經濟價值的 紅檜與扁柏 幾乎被砍光, 樹幹筆直高大的巒大杉/台灣杉 也幾乎被砍光, 但是區域內的鐵杉卻沒有被砍, 因為鐵杉的 "木質" 不佳, 樹幹也多數歪七扭八, 因此除了高山的冷杉/雲杉 因為道路與運送問題而保留一些下來之外, 今日中海拔留下來數量最多的 "大樹" 就是 鐵杉 ---- 同區域本來應該還有上述的另外四大針葉樹種, 以及非常多種殼斗科或是樟科的 "針闊混合林".

.

水鹿讓 鐵杉 "少掉一些", 反而能夠讓其他樹種有機會成長, 逐漸恢復中海拔山區的 "植物多樣性", 而植物多樣性則是 動物多樣性 的根本以及基礎 .

.

為了水鹿 "咬死" 幾棵鐵杉, 就想要控制或是殺害牠們, 絕對不是為了愛護森林 ( 水鹿數量越多, 森林才更可能回復原本自然與健康的生態環境 ), 純粹只是為了人類的口腹之慾吧.

.

許多人滿嘴愛護生態, 行為上卻都只是為了私利而謀害自然環境而已.

很不幸的,你上述提到的所有樹種,遭水鹿啃食樹皮死亡的現象都日趨嚴重,如果問題有這麼單純那就好辦多了。目前國際上幾個大型研究,已經有個共識,就是大型草食獸在大型食肉目天敵數量變少或缺乏,以及狩獵壓力遭到控制的地區,牠們的族群數量經常會有快速增加的趨勢,而在這個過程中,往往(並非所有)會造成植被社會嚴重的負面影響,只會留下一些耐啃食或是有毒的植種。想想人類,當一個物種族群變成絕對優勢時,不會對其他生物產生影響嗎?生態系食物網的互動很複雜,隨意移入或移出,或是政策改變造成影響常常超乎我們預期。隨著觀察到的資訊,不斷地調適經營管理策略,尋求對生態系最佳的方針,有時是必要的。或許,此種時機是尋求解決長期以來原住民狩獵與保育衝突的最佳時刻。

-

學名:Rusa unicolor swinhoei

分類:哺乳綱鹿科

體型:體長約1.6~2.6公尺,體重可達250公斤,雄鹿有叉角、雌鹿無角

習性:群居、喜食草,懷孕期8個月,每次產1胎

分布:300~3500公尺山區

保育等級:珍貴稀有野生動物

資料來源:特有生物研究保育中心、東海大學生命科學系、《蘋果》資料室修正一下水鹿的基本資料

學名:Rusa unicolor swinhoii (雖然正確寫法應該是swinhoei,但一開始發表時誤用了swinhoii,因此沿用至今)

分類:哺乳綱鹿科

體型:體長約1.6~2.6公尺,體重可達250公斤(臺灣亞種不會長到這麼大,相關資料須等到師大顏士清的資料來修正),雄鹿有叉角、雌鹿無角

習性:單獨活動(水鹿屬於單獨活動的森林性鹿種,以單隻及母鹿帶幼鹿或亞成母鹿的情形較多見,甚少結群、結群均為因為覓食或是取食鹽鹼的短暫群聚,跟梅花鹿、臺灣獼猴等群居動物不一樣,這可由遇到驚嚇或危險時,水鹿是呈現四處奔散可以證明)、喜食草,懷孕期8個月,每次產1胎

分布:150~3850公尺山區(依照已知分布修正)

保育等級:珍貴稀有野生動物 -

多學習到,心情本應該是開心的...

只是看到這一段--

"至於要不要人力介入控制,這需要評估牠們對整體多樣性的影響程度是否已經達到讓其明顯下降的程度(但弔詭的是,當知道達到這樣的狀態時,即使加入人為控制,也不見得有效,生態系的一些狀態不見得是可回復的),管理單位設定的經營管理目標為何以及所謂的社會大眾觀感(這部分也是容易讓事情變得停滯不前到無法管控的程度)。"

我意識到某個程度上,保育終究是個政治問題。生物多樣性考量,還是難以沖淡多數人對(原住民)狩獵的無差別仇恨。

尋根究柢,目前的狀況也是多數人的決定,而人是很難逆著自己情感與直覺的,行政部門除非有重大利益,是不會有逆於多數人情感與直覺的決策。

如果仇恨與偏見,還有對動物個體具有所謂生命權的信念是這麼樣地難以動搖,那這些研究與數據的意義何在?

-

人

只要自認為是上帝就不會開心

果真扮演起上帝更是不開心

物種的存滅應該是上帝的事吧?

-

你願意給我指教,我很開心,但我們不是討論過一樣的觀點在--

其實你沒能夠回應我的質疑,也沒有提出更可行的決定人與環境間關係的準則。這樣不就沒有實質的討論?

人的作為或不作為都會影響到環境--生物或無生物,決定該怎麼做,決定一個基準,我認為生物多樣性是一個可行的標準,做為決定人與環境關係的人的準則其矛盾最少,對人與其他生物的存續最有益。

以下我試著討論,"人不扮演上帝"的內涵與可行性。

"人不扮演上帝"準則,如果把它抽象化,或許意思就是人不該做任何事影響環境,我不覺得這是一個可行的基準。

還是,意思是"人不可殺害其他生物",嗯,我不覺得這是一個可行的標準,試想工業社會素食者與環境的衝突,斷不在採獵者之下。

最可能的,你其實是動物權的主張者,動物權的"通說"依疼痛感與智力把生物分等,哺乳動物>鳥>魚貝>植物,主張哺乳動物與鳥才是權利的主體,如其權利發生衝突,則以哺乳類的個體優先。他們認為人與動物早已沒有利害衝突,他們否認物種是人類該關注的目標,不認為物種是權利的主體,認為生物個體才是權利的主體。許多動物權的"哲學家"對肉食動物的存在頗感困擾,甚至以邪惡稱之,還考慮該不該介入,連他們的貓都被訓練成素食者(但開始吃營養劑)。多麼超驗啊...

如果動物是生命權的主體,像人一樣,那國家可以不維護?那肉食動物怎麼辦?植物不重要?森林不重要?

人與動物早已沒有利害衝突?這更是獨斷與荒謬,充滿階級偏見,這設定了一個都市化,工業化生活才是正常生活的標準模型,等等...素食是哪裡來的?農業才有辦法徹底改變棲地,而不是狩獵採集。不過他們也可以自圓其說,因為農業沒有直接殺害個體,物種存續不在關心之列,因為物種無疼痛感,所以不是權利主體。

物種存續與個體也有一定的緊張關係。狼對被獵食的個體"有害",但對整個物種存續是有益的。

狼的獵食可使鹿經常移動,保持植物的生機,汰弱存強,可健全基因庫,避免鹿的數目超過棲地的承載,如果沒狼的掠食,鹿的數目增加,食物吃完了,鹿的數目大幅減少,這時候如果遇上了個特別冷的冬天,這個地區鹿這個物種的存續便面臨非常大的威脅。

沒有了掠食者,一地鹿的數量將會大幅波動,森林,以及以森林為棲避之所的生物都會受到影響。

本來動物權是要為素食提供理論基礎,立意良善,但除此之外不是一個"好用"的人律,理由交代如上。

當人的作為與不作為同樣會影響環境,"人不扮演上帝"這一個原則,毫無用處。兩種影響,我們得選一個,適用這個原則,永遠選不作為?理由何在?

智人是環境的一部分,過去幾十萬年來,智人參與了天擇,其它生物或多或少都受到了影響,換句話說,智人與生物無生物一同扮演了天的角色,塑造了農業革命前的環境,農業革命後人的數目膨脹,工業革命更把人的影響力帶到一個新的層次,在這個情況下,人的作為與不作為同樣會影響環境,人有不思考該怎麼做或不做對環境最有益的餘裕?

你誤解了天擇的意義,天擇,其實是人+生物+無生物"擇",不是真的有一個"天"去決定哪個物種該存續。

-

刪

1.干擾人類??

2.讓人類扮演天敵,防止生態失衡??