登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

泰雅族霞喀羅群循跡拼圖-----2017佐藤古道(白石古道)

- 活動日期

- 2017/1/14 - 2017/1/15

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 3

- 類型

- » »

- 類型

- » »

2017/1/25

緣起:一直想去新竹的鳥大比連走許久,2016一月底在一群夥伴陪伴下終於圓夢。怎知,追夢會上癮!在查找下個行程苗栗橫龍山資料時,首次接觸到泰雅族霞喀羅群的過去。雖很早就聽聞過霞喀羅國家步道,但對於這個深居於“深山”素以剽悍聞名,並被外來清人及日人以兇蕃/生蕃稱之(伊能嘉矩科學分類前日人稱法)的深山原住民,卻一無所知。當晚,在翻看一些網路相關資料與後來多所查找後,對於泰雅族霞喀羅群為了生存及家園而剽悍多了一份理解;反之,對於為龐大林業經濟利益及帝國主義擴張而來的清、日政權或二戰後丟失R.O.C.領土逃難撿到的蔣介石政權在原住民之對待,有了更深層的認識。歷史課本上的巡撫英雄劉銘傳與佐久間佐馬太本為同一掛的,而讀書時的課本好像只接觸過不客觀及多自行杜撰的《台灣通史》,加上當年李總統反蔣復台忙於將台灣推向民主,因此從學校接收到台灣原住民的過去,甚少。

拉雜說了一堆,就進入主題從泰雅族霞喀羅群起源說起………

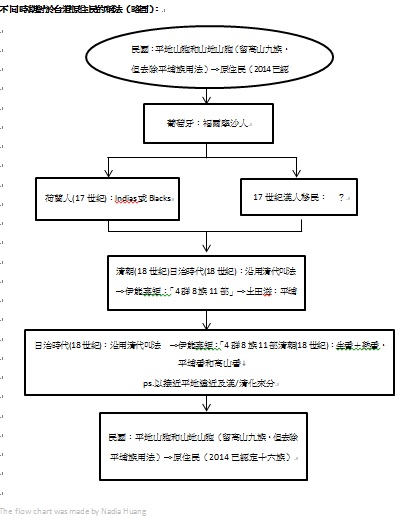

(一) 泰雅族霞喀羅群起源泰雅族自古並不使用文字記載事物,重要的事情都以歌謠傳唱。遷徙的歷史與祖先的由來,重要的人名、地名等等,都以歌謠代代相傳,而文史工作者則多以尋訪耆老的方式記錄拼湊其過往。

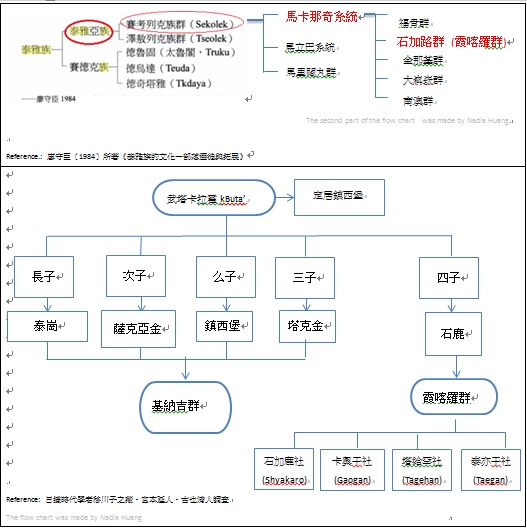

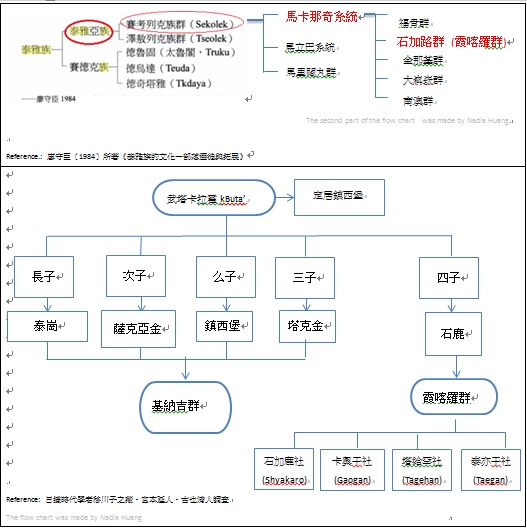

除學者廖守臣(1984)所著《泰雅族的文化—部落遷徙與拓展》有提及泰雅族霞喀羅群的分屬,另根據日據時代學者移川子之藏、宮本延人、古也清人的調查: 當時泰雅族耆老的口傳史,大約四百年前,原住在賓斯博干(Pinsbkan)的泰雅族偉大祖先武塔卡拉霍(Buta' Krahu'),因原本居住地的人口繁衍耕地不足,於是率領族人向北遷徙,翻越大霸尖山來到大嵙崁西上游塔克金溪與薩克亞金溪流域居住,並成功驅趕斯卡馬雲人(Skhmayun)。武塔因此佔有大霸尖山以北的廣大區域,並定居在鎮西堡。他有五個兒子,長子遷於泰崗,二子遷至薩克亞金,三子遷至塔克金,四子原住鎮西堡,後來翻過霞喀羅大山到西邊的霞喀羅溪流域,成為霞喀羅群四社的共同祖先,幼子住在鎮西堡。除了四子的後代成為霞喀羅群外,武塔其他四個兒子的後代就成了基納吉群。

在余光弘(2002)的著作中曾提到:廖氏參酌鹿野忠雄、移川子之藏、衛惠林等人的分類及其本人為賽德克系泰雅人,因此分類算是最符現況的。他依祖先遷移傳說分為數系統,再在系統下依血親宗族與分佈域分為數群,讓泰雅族各族群宗屬一目了然。

(二) 泰雅族霞喀羅群祖先尋找居住地之方法

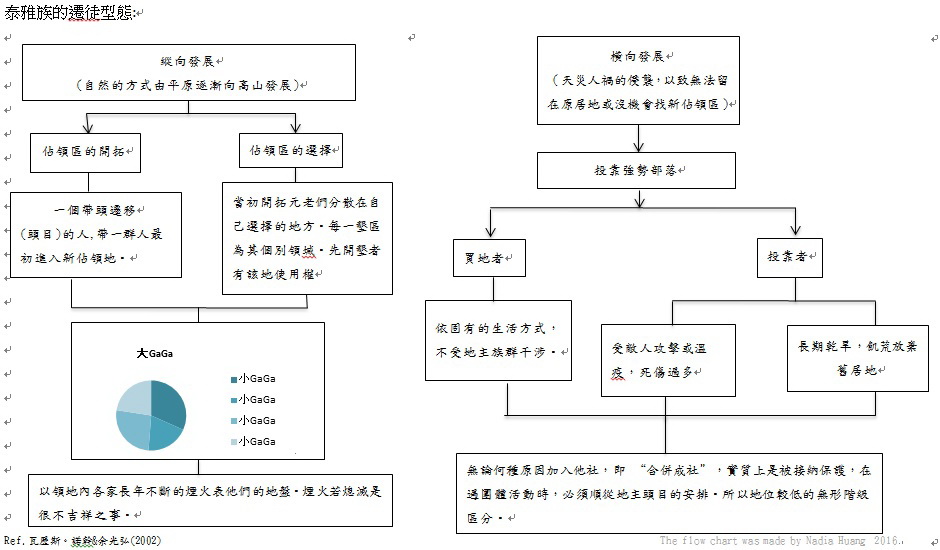

泰雅人對於佔有領土是絕不會強取豪奪,因他們的文化認為若與原地主有流血衝突,佔領者的子孫都會不斷離奇死亡。(或許一開始趕走司卡馬雲人出了什麼事)

他們多是藉狩獵機會找新的領區。先找一高嶺或展望廣大的大樹勘察有無住家或開墾煙火,再來就是沿稜線及河川等處找各種表示佔居的記號,確認無任何相關先佔記錄,就立刻設立自己的佔領記號,然後返回本社,推一新領導人,再由領導人帶一批志同道合者進行遷移。

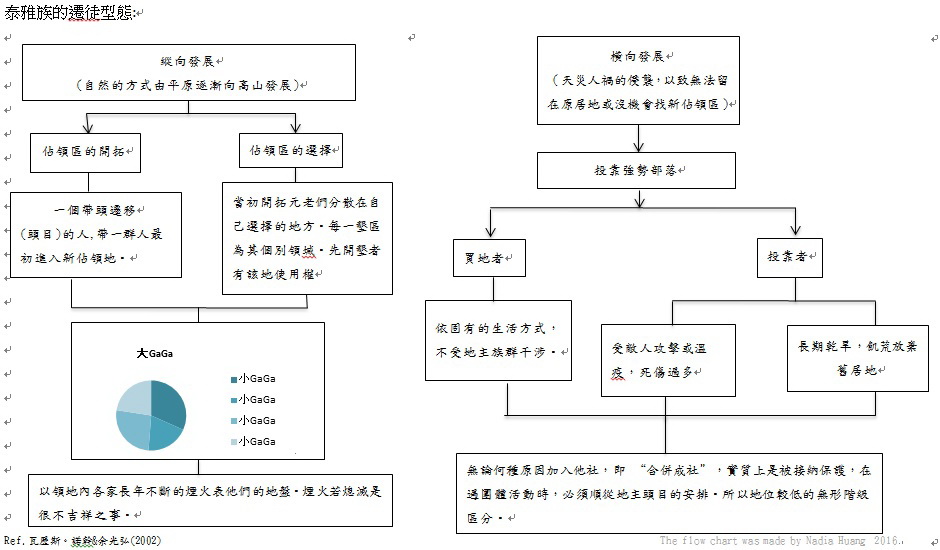

泰雅族遷徒大致分為兩類: 縱向發展及横向發展。縱向發展是每一次的大遷徒會藉狩獵機會找新領區,為一自然發展現象。橫向發展則是指遭天災人禍導致無法留在原居地,且又沒機會找新佔領區。(余光弘,2002)

(三) 泰雅族霞喀羅群遷徒

霞喀羅群於清朝時已遷入新竹縣五峰鄉上坪溪支流霞喀羅沿岸山地,建有四社分別為石加鹿社(Shyakaro)、卡奧干社(Gaogan)、塔給罕社(Tagehan)、泰亦干社(Taegan);

日治時期,日軍因多次的討伐,於民國十三年(1924)遷居北坑溪中游,其中石加鹿社建也巴干社(Yabagan),卡奧干與泰亦干兩社建羅卡火社(Rokaho) ,塔給罕社頭目克明.馬來Kamin-Mari建牟開拉卡社(Mukarawa),克明死後由巴圖.瓦旦 Batto-Wadan繼任,日治末期遷至苗栗縣南庄鄉另建鳳美村。

民國三十五年四月,社之一部份遷居橫龍山餘者遷至桃山,另外尚有未向南移動的石加鹿的一部分於民國十七年(1928年) 復遷於泰亦干社附近另建田頓社(Tenton)。

泰雅族霞喀羅群日治時期的遷徒與慘烈的兩次霞喀羅戰役脫離不了干係,會在後面敍之。

___________________________________________________________

拼圖起點----2017/01/13-14佐藤古道(白石古道)

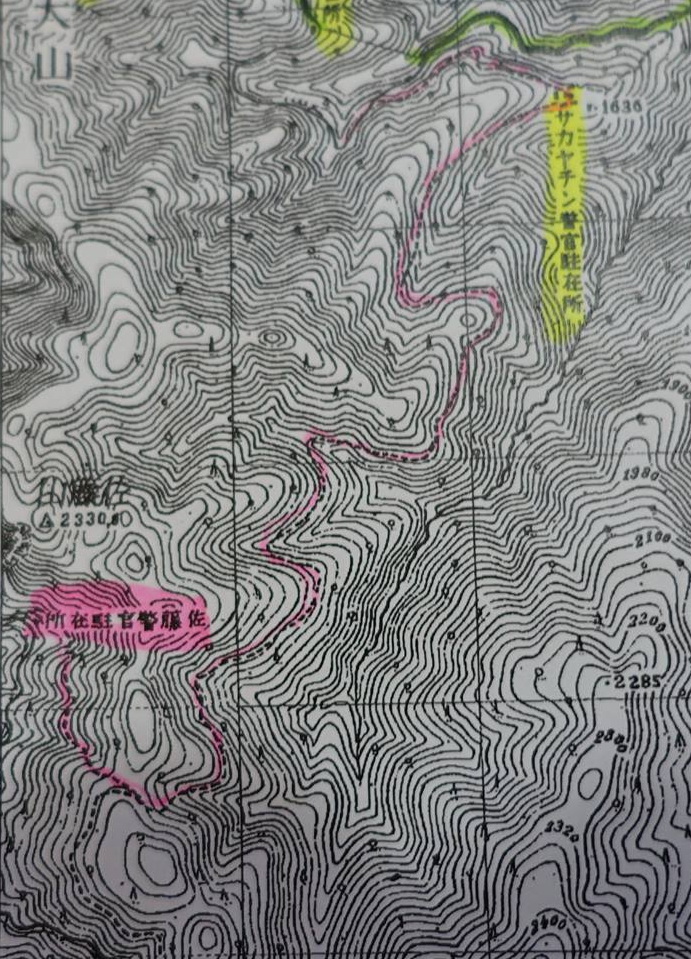

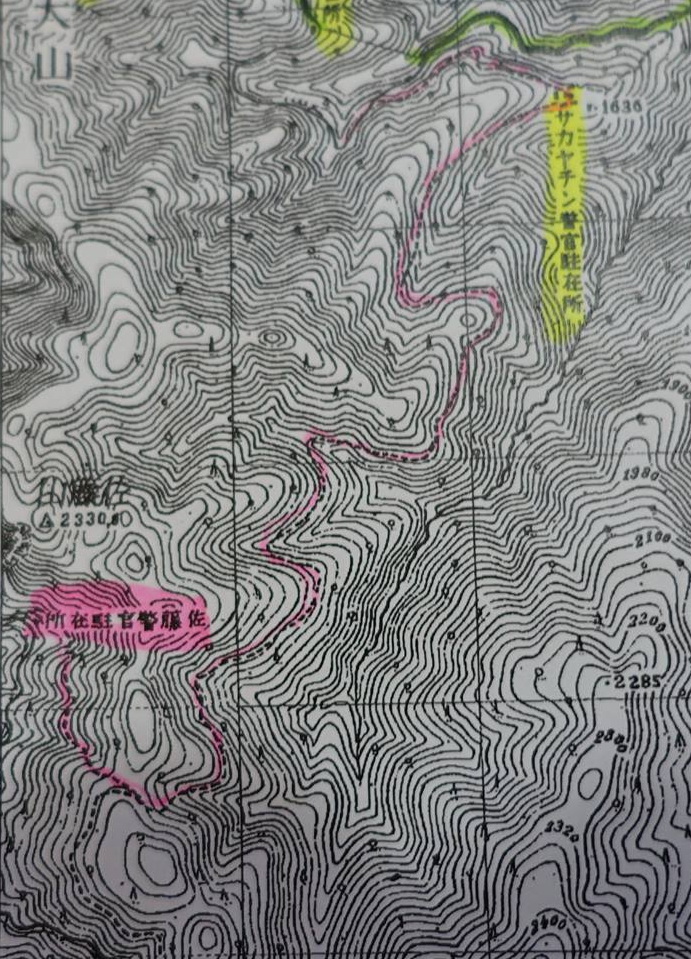

佐藤古道起於白石駐在所(薩克亞金駐在所),由派出所後面繞山腰前進,越過佐藤山南面稜線,在檜山部落前與根本古道相會。

大正14年間,秀巒方面薩克亞金道路沿線部落發生飢荒,日警採取以工代賑的方式,徵集社眾開鑿從薩克亞金駐在所,於1926年沿霞喀羅大山主稜東側山腰,直通檜山駐在所的支線,全長9.4公里的佐藤古道(白石古道)。開路者是他巴火社(今田埔)、錦羅灣社(又稱奇那魯灣社,今錦路)和他卡斯社(今粟園)的原住民。

佐藤古道(白石古道)上未有任何駐在所,有些說法,例如:佐藤古道(白石古道) 1926年才建,那時因在新竹州理蕃當局斡旋下,泰雅族霞喀羅群、基那吉群、上坪前山群、上坪後山群、馬里闊灣群、鹿場群、汶水群,以及賽夏族五指山群、南庄群各社頭目及勢力者總共75名,聚集於井上駐在所(清泉)前參加「埋石宣誓儀式」,共同表達和解與親睦的意願,所以已不需要駐在所。另個可能的原因是佐藤或檜山駐在所的聯絡道,是繼霞喀羅、薩克亞金警備道路與根本警備道之後才開闢的,因屬聯絡道性質不是主要道路所以沒有設置駐在所。

(1). 預計行程: D1 6:00 養老登山口>木碳窯>小崩小碎石>粟園駐在所>7:10高繞崩坡>8:00馬鞍駐在所>直行崩地>小溪>木碳窯>下走橫渡20m崩地>8:50武神駐在所>9:10高繞再橫渡大崩壁>9:30天梯>9:57白石吊橋>小碎石坡>獵寮>10:55白石駐在所>駐在所後方,向西南腰繞白石古道>12:15地圖上東北-西南谷線>略崩,往下橫渡>獵寮>午餐(半小時)>13:15有水溪溝 >14:15 2328東稜尾西北支>崩坡>14:45獵寮>15:15較新約20m寬橫渡大崩壁>16:00崩坡>小乾溝>乾溝下游水源>16:20香菇寮>16:30邊坡營地>佐藤山東雙稜間溝營地>小溪溝上爬對岸接古道>17:00 C1佐藤山東南第二塔東稜寬稜處帆布獵寮D2 > 6:30 C1天亮起登>6:56崩地(對面巨大紅檜)>7:30 10m崩坡>8:05主稜鞍部> 8:40 2335北鞍獵寮>(若時間不夠,則不走古道直接上稜,若還有時間才在佐藤駐在所附近下去看一下)>9:10沿古道上下切>10:25完整古道 >10:50大駁坎區>有水溪溝>佐藤駐在所>11:20佐藤駐在所後方大檜木>12:15佐藤山東南>午餐(半小時)>13:35佐藤山h2344m > 2239峰 h2317m > 2328峰h2294m >15:00廢棄獵寮h2206m > 15:50 佐藤門神鐵杉h2156m> 16:38 叉口h2219m;霞喀羅大山旁。> 17:20 登山口h2016m> 18:20 田村台駐在所遺址, h1724m> 18:40 石鹿端入口h1665m>賦歸這原本是走三天的的行程(因路況不佳,其他塊一般也要三天以上),考量一些因素,所以從兩天兩夜開起,害夥伴們趕路,很抱歉。由於出發前兩天見中正大學最新出爐的紀錄,因看有新的崩塌及時間有差異,與前嚮討論後,決定看狀況折返,所以另規劃了一個折返行程,但未用到。天氣:雨晴雨女男比:7: 6(共13人)參加人員:S、P、A、I、W、O、Y、D、J、L、C、T、ND1先鋒+架繩: W、Y、S;D2先锋+架繩:W、O、Y ;嚮導:W、O;醫務:C;押隊:J.L;領隊、記錄、路線:N;大廚:I;留守: T

實際行程:

D0 20:00台北→20:45桃園→23:00 C0秀巒國小

D1 5:30 C0出發→ 6:42養老登山口>7:37木碳窯>小崩小碎石>7:47粟園駐在所>高繞崩坡>8:11馬鞍駐在所>直行崩地>小溪>木碳窯>下走橫渡20m崩地>9:04武神駐在所>9:13高繞再橫渡大崩壁>9:40天梯>9:40白石吊橋>小碎石坡>獵寮>11:10白石駐在所午餐(停留1小時10分鐘)>12:22駐在所後方,向西南腰繞白石古道>地圖上東北-西南谷線>略崩,往下橫渡>獵寮>有水溪溝 >2328東稜尾西北支>崩坡>15:26 透明獵寮>15:58橫渡大崩壁>崩坡>小乾溝>乾溝下游水源>16:43香菇寮營地C1

4:20 起床

5:30 秀巒國小出發。

6:42 養老登山口起登,約 H1297m。

6:46 養老步道口告示牌。進入古道,一路沿白石溪(薩克亞金溪)谷線徧西南而行。薩克亞金溪是大漢溪的源流之一,其源頭位於大霸尖山北側,霞喀羅國家步道位於其下游,即流經日治時期薩克亞金警備道路。

6:54 經好走崩塌。

7:01 過木橋。 7:18 進入桂竹林。約H1408m。

7:25 小休。

7:35 續行。優秀的前嚮一路均勻配速,大家走的愜意。

7:37木碳窯。

7:47 抵粟園駐在所遺址,H1416m。好多小白花,儼然成為地雷區……….說明牌孤單的立佇一旁,冷眼看著文化資產的殆失…..

粟園是指當年種植小米的園地。

很多人誤以為泰雅族是以狩獵為生,農耕才是他們主要的生計,狩獵其次。縠物大戶被泰雅人尊稱為chinmuyan (富有的人),狩獵則是英勇和表現膽識。泰雅人人沒有復耕的情況,所以為游耕民族,遷徒型態與農事工作曆息息相關。清代因人口擴張未墾地已不易找尋,才有復耕現象出現。(余光弘,2002)

鄭安睎老師對粟園駐在所的敍述如下:大正九年(1920)9月1日,設置「タラッカス警察官吏駐在所」,配置有巡查部長1名,10名甲種巡查。 戰後改為「栗園派出所」。此段的霞喀羅古道,是基納吉群原有的社路。「タラッカス警察官吏駐在所」分上、下兩層,上層有石砌下駁坎形成方正的地基,下層地基外圍有長36M的夯土圍牆,高約60-90CM,兩層高差約6-10M;遺址上建物分為三處,一處在基地上層、二處在下層。駐在所基地上原有杉林造林,現在已被桂竹林所侵占。除夯土圍牆外,僅可辨認1組4間夯土屋基,1片長3.3M、高1.5M的夯土外牆,另在上層基地上有1組3間夯土遺跡。 粟園駐在所的平台已栽植竹子 (鄭安睎,2009)

另在栗園駐在所路旁,有一截頭的石碑了,大正九年(1920 年)八月三十日的台灣日日新報曾刋:「巡查馘首──廿七日午後四時二十分。桃園廳牙奧眼支廳罩蘭駐在所勤務巡查森恒太郎率本島人隘勇五名,蕃人隘勇四名,走哈牙駐在所,於交通途中,距罩蘭駐在所二十町之地,忽受兇蕃之狙擊,雖與奮鬪,而森巡查身被三彈,倒地遭其馘首,其加害蕃人,似即謝家羅之蕃人也。(李瑞宗,2005)

說到馘首,這裡小提一下泰雅族的宗教觀。

泰雅族對物自體以rutux(祖靈)概括,含神鬼、祖先、甚至是被馘首者之靈。獵首對泰雅人來說,不但是祖先遺留的習慣,更是增強祖靈力量的法門,獵者在取得首級後,被獵者即加入祖靈,成為獵者的保護靈,此與漢人的觀念完全背道而馳。 他們的想法或許是: “殺人者能殺人,是因其靈力強於被殺者,被殺者之靈只好臣服,以侍奉殺人者,而非成為糾纏殺人者的惡鬼”(余光弘,1997)。

唯有獵者馘首成功,才能刺下巴的紋面,此為通過彩紅橋的門票;若生前獵愈多首或獵物,因其將隨往靈界,此獵者愈得祖靈歡迎及伴護,將得以安息。

日人則認為刺紋面,某方面來說鼓勵了獵首風氣,所以嚴禁泰雅刺紋面文化。

8:11 抵馬鞍駐在所。遺址平台位於道路上方的周圍為楓香圍繞,是一個讓人感覺優美放鬆的駐在所。約H1427m。

大正十一年(1922)4月1日,設置「馬鞍警察官吏駐在所」,配置3名甲種巡查、1名乙種巡查、8名警丁 。戰後,改為馬鞍派出所,1959年廢棄。駐在所基地四周駁坎以砌石固定,有寬2M、長約5M,12段石階的入口,並有1組5間的夯土牆面遺跡,以及一段長6.9M的夯土牆。 馬鞍駐在所內部的夯土牆,已被許多植物覆蓋。(鄭安睎,2009)

離開馬鞍駐在所大致往東,遇白石溪(薩克亞金溪)上游支流,過溪後則改西行。

8:35 過鐵橋。之前及之後不乏大大小小的木橋。

8:52 有繩下落差。

9:04 武神駐在所。

9:13 見一帆布擋路,先鋒向前探路,因很久前整段都崩,沒有踏點可通過。高繞點約在布里加里山北北西稜偏西北西支之左側谷線與步道相交處。

改往左側(微偏東南)向上高繞。約H1307m。

9:40 下天梯。每格落差有點大,因雨天木條濕滑。

9:51 上木條橋。木條橋上半部特別濕滑。

9:57 白石吊橋。H1320m,長145m,與白石溪底落差約90m。走在吊橋上,水墨畫中漁人悠遊倘佯於山水間的畫面浮現。

10:11 過完吊橋取右,往北至白石駐在所所在之東北稜,開始上升約300M。

11:10 白石駐在所。午餐。

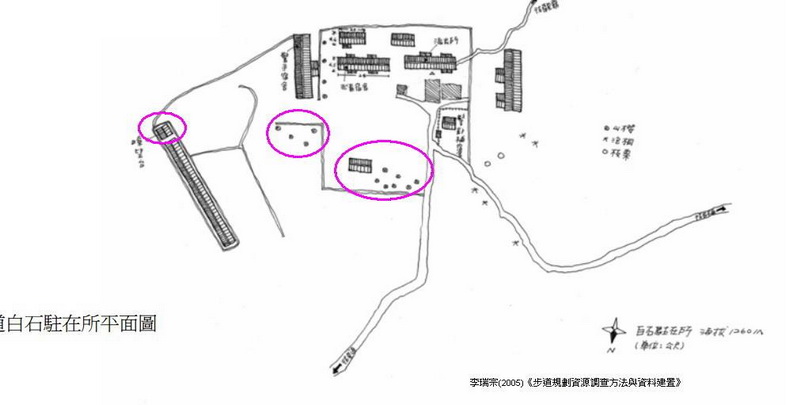

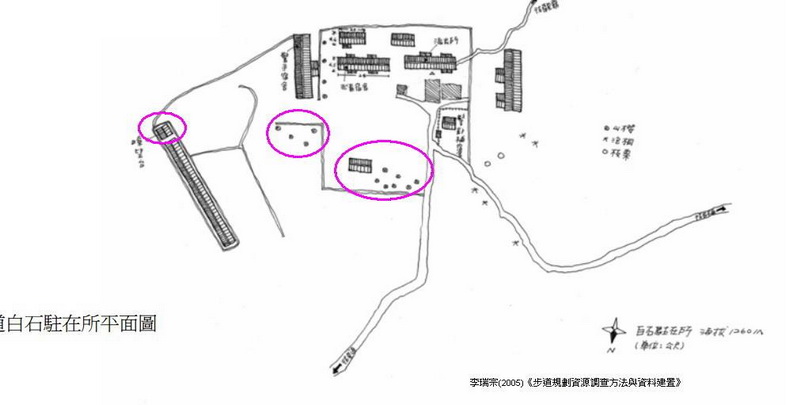

“白石派出所,昔日稱為 Sakayachin 駐在所,泰雅族發音為 Sqyacin,意思是打火石”。 1969 年新建的木造房舍,是由養老附近砍伐黃杉,運來此地建造,“1921 年初闢此路,自石鹿至粟園,沿途新設 12 處駐在所。"(李瑞宗,2005)

鄭安睎老師的介紹:大正十一年(1922)4月1日,設置「サカヤチン警察官吏駐在所」,當時配置有警部1名、巡查部長1名、甲種巡查8名、1名乙種巡查、19名警丁,是當時霞喀羅道路最重要的據點。目前サカヤチン警察官吏駐在所基地上,有日治時期警部宿舍、巡查部長宿舍(1組2間)、巡查宿舍(1組3間)、警丁宿舍(1組4間)等夯土遺跡南邊,有長達48M的夯土圍牆,是目前霞喀羅道路中,最完整的遺址之一。1922年,霞喀羅道路開通後,サカヤチン駐在所被視為極重要的戰略地點。與「北坑溪道路」之間的「檜山警察官吏駐在所」有聯絡道路,昔日攀爬大霸尖山多由此駐在所出發,與田村台警察官吏駐在所並列為登山健行的重要據點。戰後,改稱為「白石派出所」,1969年改建新派出所與宿舍,目前呈現荒廢狀態,後方也有石門水利局水文觀測站。(鄭安睎,2009)

現在的白石派出所已被整修過,油漆也重新塗過,過去日曬雨淋的滄桑感已不復見QQ。很希望霞喀羅派出所若欲修復時,能保留原形色美。

吃完午餐,趁還有時間,在外面逛了一下。後遇教官,教官解說了一下平面圖大概的遺址方向,並往解說牌後面探去。後來跟上,見右側有駁坎平台,教官推論為宿舍;之後續前行,即見似圖示中的長條型遺跡,爬上遺跡,教官往右前去至底,見一空地,推測此即為砲台。沒多久,教官又發現地上有洞而且等距。

自己回來看資料時,碰巧見鄭安睎老師對白石駐在所砲臺的解說,除了證明教官精準推測,也為我一路走來對於這不寬的古道當時是如何將大砲運上來的疑惑有了清楚的解答。原來,那時的砲是請臨時聘顧人員揹上山後由日警再組裝起來,此類砲非霧社事件那種需重修路推上去的重砲,也會依討伐狀況拆解移動。至於洞的作用,自己還未查到答案。

說到砲台,再閒話家常一下,有關兩次霞喀羅的戰役。

霞喀羅群日治時期屬北埔支廳管轄,今歸屬五峰鄉。散居於上坪溪上游霞喀羅溪沿岸山地共有四社。其中也巴干社是昔日霞喀羅群之代表聚落,以石加鹿社名之。霞喀羅群因深居五峰鄉的內山地帶,恃其險阻,較不受約束。日治時代,以地勢為雄厚後盾,常常替鄰近的泰雅族撐腰或煸動他們抗日。除此之外,霞喀羅群常至上坪、十八兒(五峰)出草,原住民、漢人或日本警察被害不少,因路途遙遠,警力不足,日方無奈。連素有「台灣蕃通」之稱的森丑之助,也不敢探其地。

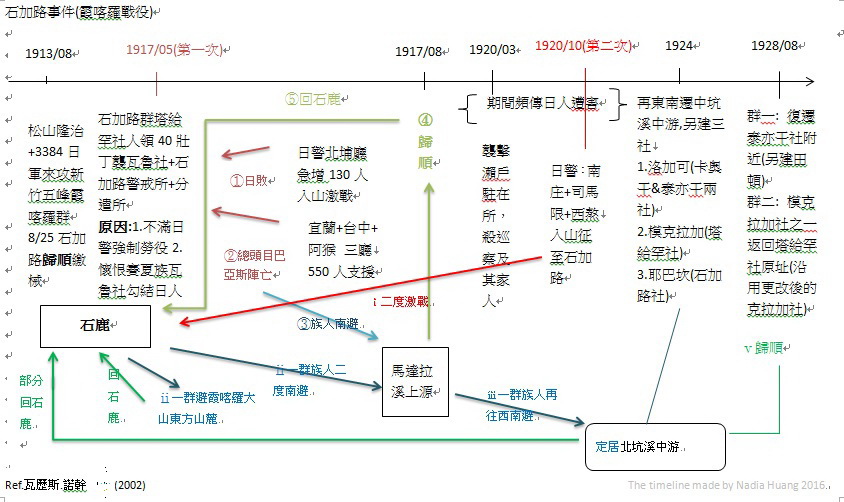

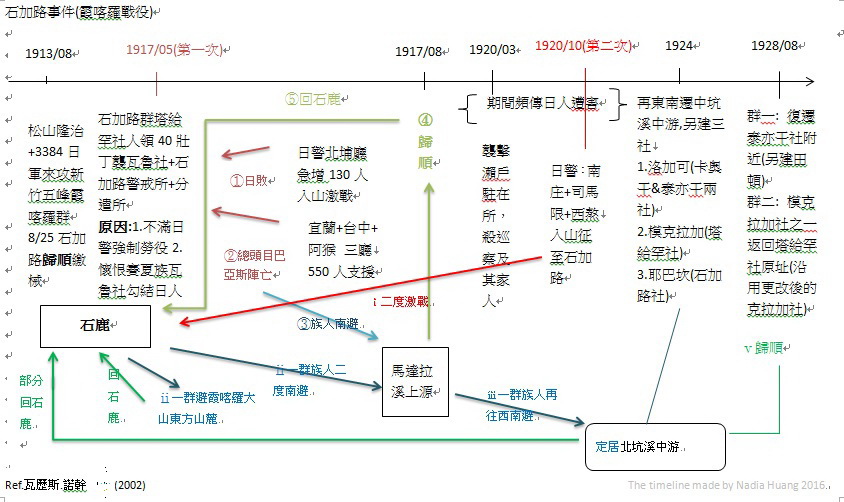

明治43年起至大正3年(1910~1914),台灣總督佐久間佐馬太開始實施「五年理蕃計劃」,而自1907-1913年間,日軍警先後制服了加拉排番(今嘉樂)、合歡番(今三光)、馬利可灣番(今玉峰)和金孩兒番(今秀巒)後;大正2年(1913),以大軍攻打大嵙崁西上游的基納吉群,霞喀羅群基於攻守同盟的血緣關係,翻山越領遠赴基納吉地區共同抗日。總督府於8月15日另命新竹廳組織一支討伐隊。由松山隆治警視指揮警察部隊及陸軍共3384名,組成「霞喀羅方面討伐隊」,從上坪溪向上游進攻霞喀羅群四社,全力討伐霞喀羅群。8月底,霞喀羅群抗軍要求和解,被沒收槍枝與子彈後,頓失行獵與拓山的工具,生計大受影響,不時想要奪回槍彈。

A. 第一次霞喀羅的戰役:

大正6年(1917年)5月23日,霞喀羅群羅卡火社、野馬敢社及基那吉群田埔社共40人,在總頭目Baiyas Nomin率領下,襲擊宿敵賽夏族Waru社(大東河)。南庄支廳長據報,親率警察隊到現場「鎮撫」賽夏族。第二天,5月24日,霞喀羅社眾分別襲擊霞喀羅警戒所,至萱原分遣所間的各分遣所,強奪槍枝彈藥。第三天,5月25日,北埔支廳派遣一支130人的搜索隊,由警部率領,討伐霞喀羅各社,經數次激戰,擊斃頭目及社眾共30人,警方有6人受傷、2人失蹤。總督府警務局遠從宜蘭和屏東調來412名警力支援,組成八個隊伍,經過十幾次激戰,終於占領霞喀羅溪源頭及兩岸各要害之地。7月10日,激戰中,許多社眾突破警方的封鎖線,逃往大湖郡北坑溪和馬達拉溪兩岸山坡地。少數逃到大溪郡薩克亞金溪薩克亞金社(Sakayachin,白石)一帶藏匿。9月8日,霞喀羅群四社各派代表,到新竹參加「和解歸順儀式」,「歸順」後部分族人回到原有部落居住。

經過第一次霞喀羅戰役,日方的控制越來越嚴密,霞喀羅群的生計也越發困難,想要報復以及奪取武器的心情也越堅定。

B. 第二次霞喀羅的戰役:

1920年3月,霞喀羅警備線上的瀨戶分遣所(今民生)被霞喀羅人襲擊,1名巡查和3名家族,以及1名隘勇被殺。臺北州調動警部以下70名增援新竹州,展開高度戒備並緝凶。同年7月,竹東郡內一休分遣所被霞喀羅人襲擊,駐守的巡查及妻子被殘殺,出入於隘路上的漢人頻頻受害。7月16日,霞喀羅警戒所被襲擊,霞喀羅群社眾搶奪彈藥庫內的槍枝和10箱6000發子彈,當時警戒所內只有1名巡查留守,不敢出面阻止,只好眼睜睜地看著彈藥武器被劫。同時,民都有(Mentoyu)分遣所的1名巡查、2名警手被殺,分遣所內被劫走了3枝槍與500發子彈。野馬敢(Yabakan)分遣所水源地也有1名警手被殺害。中村分遣所1名巡查被殺,在島田、中村和三叉等分遣所工作的警備員被阻擊。山區警備線日警全部陷入恐慌中 (早期的警手和部份隘勇由日人充任) 。(臺北市政府原住民族事務委員會,2009)

大正9年(1920年)12月,新竹州警方動員大東河賽夏族61人,以及鹿場社泰雅族14人,溯汶水溪攻擊霞喀羅群,因日利用泰雅族霞喀羅群與其他族群過去的仇恨想出了「以蕃制蕃」策略。同時也調動了素與霞喀羅群敵對的大溪郡卡奧灣群(Gaogan)106人,組成一支奇襲隊,衝進北坑溪、馬達拉溪及霞喀羅溪源頭地帶的霞喀羅群祖居地,放火焚燒房屋和穀倉,絕其糧食供應,使霞喀羅群無法再起。霞喀羅群被窮追猛打後,退回避居地薩克亞金社(Sakayachin,白石),以及大湖郡馬達拉溪與北坑溪上游,過著飢寒交迫的生活。大正10年(1921年)1月至2月,霞喀羅群木喀拉卡社(Mukeraka)社眾頻頻向「線內」上坪前山群竹林(Takonan)、萱原、鬼澤、白蘭方面出草以為報復。因此在日警的勸誘下,已歸附日警的各社,被動或主動的組成各梯次奇襲隊,對於霞喀羅四社展開一連串攻擊。(臺灣總督府警務局理蕃課編,1994)

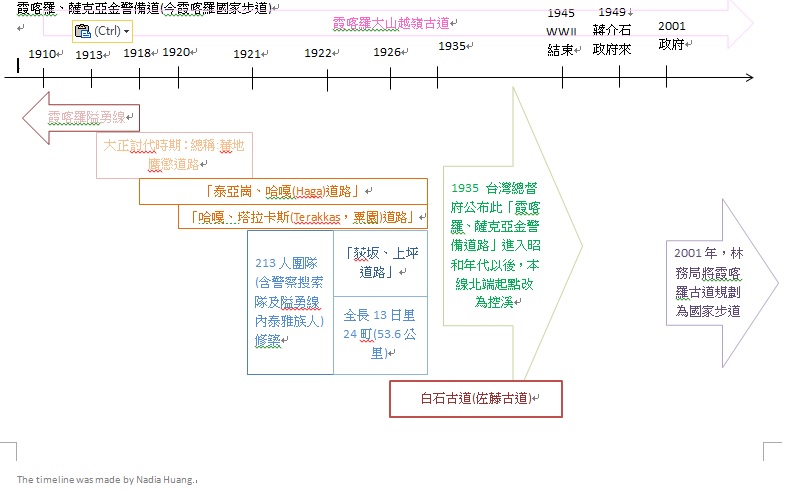

日本政府有感於霞喀羅群及基那吉群最難征服,因此在追擊霞喀羅原住群的同時,於大正10年(1921年),開始開鑿霞喀羅警備道及薩克亞金警備道,沿途並設置密度冠於全臺的警官駐在所(平均每隔2.4公里設一個駐在所)。「霞喀羅、薩克亞金警備道路」的規制是路寬2尺∼6尺,平均寬度1.2公尺,沿等高線緩緩升降,為便於運補與砲車行進,完全沒有階梯,最高傾斜度是22.2度,全線共有橋樑8座,總工程費198,772日圓。

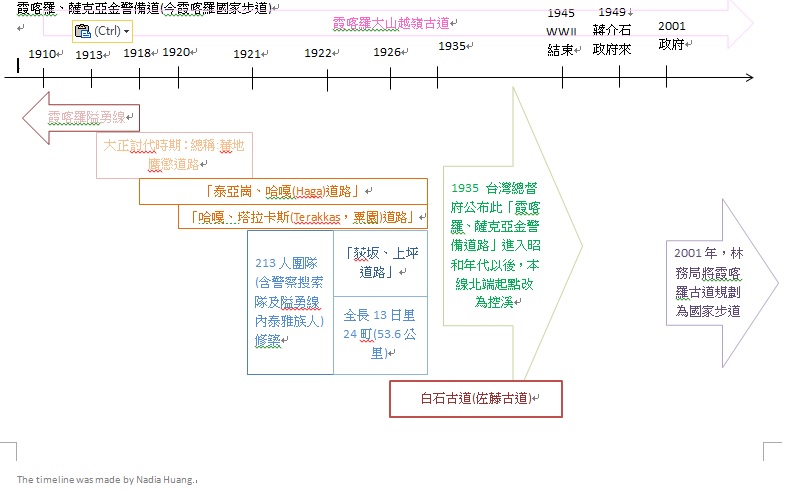

1910年∼1921年日軍警為便利行軍理他們口中的兇蕃,修築了原住民原有小徑成軍事道路。日軍沿用清代隘路的規制,順著地形變化陡上陡下,而不採取「之字路」方式修築,一方面是縮短路程,另一方面是擔心在之字路上,容易遭受狙擊。最早的「霞喀羅隘勇路」或「霞喀羅突出線」: 是由五峰鄉白蘭(Paskoaran),經井上溫泉(清泉)直上民都有山稜線。後來日在尖石鄉方面,則由泰亞崗(Taiyakan)起,開鑿了「泰亞崗、哈嘎(Haga)道路」(1918年),及1920年的「哈嘎、塔拉卡斯(Terakkas,粟園)道路」。大正10年,日警方出動一支213人的「警察搜索隊」,以及動員隘勇線內的泰雅族,正式開鑿以控溪警戒所北側的荻坂分遣所為起點,沿著薩克亞金溪東岸上溯,然後翻過霞喀羅大山北鞍,順著霞喀羅溪北岸山腰,下至「霞喀羅隘勇路」(理蕃膺懲道路)的起嶺點,井上分遣所(當時稱為「荻坂、桃山道路」。之後,再延長到上坪,改稱為「荻坂、上坪道路」)。在大正11年3月完工時,已延長到桃山警戒所,全長13日里24町(53.6公里)。進入昭和年代,本線北端起點改為控溪。昭和年代以後,日本警方已能完全控制此地區,這條山徑變成熱門的登山健行道路(1928年大霸尖山的首登、1931年「聖稜線」的初次縱走,都經由此線,而登山隊伍所僱用的原住民嚮導、挑夫,則是薩克亞金社與天同社的泰雅族人。),也正式命名為「霞喀羅、薩克亞金警備道路」。 (社區大學尖石分校TUNAN班,2007)

12:22 自白石派出所後面向西南出發。

12:56 續腰繞佐藤古道(白石古道)。

13:31 小休脫雨衣。

13:39 過已佈不少植被的舊崩塌。

13:50 過乾溪谷。

14:10 應是2017/1/7中正大學紮營之獵寮。約H1896m。

古道前後沿路邊坡的下面會不時出現分層的空地。

14:16 上倒木過乾溪谷。

14:40 小休。

14:49 檜木。

15:07 出現藍天。過較窄腰繞路。

遇遭盜砍殘木,上釘林務局新竹管理處已查處在案,勿擅探之黃色提醒牌。約H1828m。

15:26 透明獵寮小休。

15:58 橫渡大崩壁崩壁,H1912m。先鋒先橫渡後裸壁直上,超級強,教官則幫大家找了樹林內的上登點。

16:37 過乾溪谷。可見下游不遠處有波光粼粼。

16:43 抵營地C0,H1918m。教官沿紮營處獵寮的溪谷向上走30公尺,見溪右岸有一塊平台,還有一些鐵皮殘留,即記錄上寫的香菇寮。(亦即台大2015佐藤古道情那篇, D1所見地圖上有畫水線之溪溝實為一乾溝,水源在下游,右岸有營地有香菇寮在古道下方處)

乾河床下游取水來回約10分鐘,溪谷裡的一潭水雖沒流動但很乾淨,也或許有小流動是伏流的水。

晚上天氣轉晴,但仍冷的讓人直打哆嗦,大家圍在火堆邊取暖烤襪子手套。

D2 6:57 C1出發 >佐藤山東雙稜間溝營地>小溪溝上爬對岸接古道>8:39佐藤山東南第二塔東稜寬稜處帆布獵寮>崩地(對面巨大紅檜)>崩坡>10:32 古道右側上稜往佐藤山>13:35佐藤山> 16:19 2328峰> 佐藤門神鐵杉> 17:52 叉口h2219m;霞喀羅大山旁。> 18:35 登山口h2016m> 20:19田村台駐在所遺址, h1724m> 20:37 石鹿端入口h1665m>賦歸

4:30 起床。

6:57 往上向西南出發。約至H1970m,因往上高度上升有點多且紀錄中未有高繞,還有無走過的痕跡,重點是古道或林道大都沿水平緩緩的延伸,不會突然陡升、陡降,如果陡升、陡降就會走之字形升降,所以教官判斷古道在下面。大家跟隨往下,至H1950m附近找到古道。先東南後西南緩上。上至約H2000m後,沿佐藤山東南之2300峰之東北東稜線腰繞橫過。

7:50 見有垃圾的邊坡,前面不遠有一西向東微轉向東北流之V谷(地圖上有繪此水線)上有一毀壞殘橋。約H1993m。有水源。

想必這就是2015台大佐藤古道情裡所述:碰到一深三米溪溝(應是古道所經之第二有水線溪溝)。後來獵人帶他們過,找到D1營地之處。也應是2017中正大學高繞的地方。

因舊有的木橋壞了,先鋒分兩路,一路上探高繞路,一路下谷找路。

上探的夥伴回報:「高繞的地方就是要繞很遠呀~~到了木橋斷了的正上方那邊有疑似可以過溪到對面的地方,但那地方還是太危險,要再繞更高,若採高繞的話,會爬很高且繞一大圈後才又下切回古道。」

下探的夥伴回報:教官找到上登的路了。依下探的夥伴說法:先下V谷至右岸後,爬到高度差不多的地方,教官在下面架繩後,爬上去找看是否即接古道。

8:18溪谷上登。約H1968m。

8:27 接上古道。約H2010m。續往東南腰繞。

8:39 抵原先預計的D1營地。佐藤山東南之2300峰之東南轉東之稜線於約H2024m處。幾塊透明塑膠袋搭成透明獵寮。橫向腰繞過此稜後,即轉西南續上。

8:57 下過乾溪谷。

9:10 過大片枯倒木。

9:18 見倒在古道邊的電信柱及礙子。

9:30 過崩塌,後往上接到古道。

10:08 過小崩,乾溪谷。

10:32 由於時間不夠,於是教官帶大家直接從古道右側上稜往佐藤山,後回石鹿。雨又開始下大。

11:34 見巨木。

11:47 夥伴發現走錯路,約H2272m,跟預期的地形不同,本預期的是下降一小段後會是較緩或是平的,但它一直往下,所以比對方向,改往西行後再續上。

沿路不時鑽箭竹林。至霞喀羅大山間,有幾段的箭竹林左手邊(西面),皆為斷崖地形。夥伴分享箭竹林判路:因很多人走過,所以硬梆梆的才是路。若有叉路,除路跡及硬度判斷,還可用方向。

13:35 佐藤山H2332m。午餐。

13:43 大家沿稜往西北繼續趕路。

14:17 由原本的西北向轉為東北向。

16:19 2328峰。昨的宿營地在其東南方之谷線上。

17:35 抵一展望點,山巒層疊,雲海翻騰。大家點起頭燈又繼續趕路。

17:52 經霞喀羅大山東側山徑。沿霞喀羅大山續下。

18:35 下至霞喀羅大山登山口,小休。

18:53 續往西行,上稜,高繞奧樣斷崖。

19:36 接原古道,小休。打電話與已在石鹿登入口久等的司機聯絡。

20:19田村台駐在所遺址。

20:37石鹿端入口H1600m。賦歸。

參考行程記錄:

2016/12/30 - 2017/1/2 佐藤白石 -中正大學登山社

2015佐藤古道情

2008 佐藤根本古道(自組)

1999佐騰.根本古道(交大jjwang)

2012-07-13 霞喀羅古道探白石支線佐藤駐在所遺址

1010714.石鹿﹝佐藤﹞古道、佐藤駐在所 D2-1:白石駐在所-石鹿﹝佐藤﹞古道-佐藤駐在所

參考書目:

1. 廖守臣(1984),《泰雅族的文化:部落遷徙與拓展》。臺北:世界新聞專科學校觀光宣導科。

2. 鄭安睎(2009),《粟園駐在所前的古道》、《馬鞍駐在所的夯土牆》、《白石駐在所》, 台灣原住民族數位典藏資料庫,2009/08/01

3. 李瑞宗(2005),《步道規劃資源調查方法與資料建置》,林務局,2005

4. 楊南郡(5. 2001), 《霞喀羅群國家步道人文史蹟調查與解說 》,2001年5月

5. 李瑞宗(2005),《霞喀羅古道的資源調查研究》,林務局,2005

6. 臺灣總督府警務局理蕃課編(1994),《高砂族調查書》。臺北:南天。

7. 社區大學尖石分校TUNAN班(2007),《霞喀羅國家步道田野調查報告》,秀巒國小田埔分校

8. 瓦歷斯。諾幹 余光弘 (2002),《泰雅族史篇》,國史館台灣文獻館

9. 中央研究院民族學研究所(2000),《蕃族調查報告書 第七冊》,中央研究院民族學研究所

10. 李瑞宗(2006),《流放旅人的山徑》,內政部營建署雪霸國家公園管理處

11. 余光弘(1997),《獵頭與泰雅文化》,北縣文化。

12. 臺北市政府原住民族事務委員會(2009),《霞喀羅事件》,台灣原住民文化知識網。

推大大詳盡的史料搭配紀錄,跟著您的行程紀錄彷彿可以穿越時空!