登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

百走不厭的歷史古道—魚路古道、日人路兼爬冷水大山H750m

- 活動日期

- 2004/3/18 - 2004/3/18

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 0

- 類型

- » »

2004/3/21

百走不厭的歷史古道—魚路古道、日人路兼爬冷水大山

★擎天崗草原特別景觀區簡稱擎天崗,又名太陽谷,俗名大嶺峙,本區多崗巒為內雙溪之源頭,地扼金山、萬里、平等里、山仔后、陽明山、磺嘴山、頂山、五指山步道交通要衝,自古即兵家必爭之地,尤其是區內的竹篙山更是俯視大台北地區之最佳地點,此點更可藉由魚路古道、砲管道(日人路)及挑硫道之重現,驗證擎天崗地理位置之重要。

擎天崗為七星山之熔岩向北噴溢所形成的熔岩階地,由於地勢平坦,日據時代曾草原設立大嶺牧場放牧牛隻,草原以類地毯草及假柃木等組成,為遊客最佳踏青之處。這裡可利用環形步道觀察草景及觀察台北市難得一見的牛群,試著去感覺一下牠們對生態有何影響,遊客也可繼續下行至絹絲瀑布,更可前往金包里大路去感受思古之旅,充分體會先民開荒拓土之精神。

擎天崗草原上文史遺址豐富,崗後方至今仍保有一座建於清朝康熙年間的土地廟,不過真正清朝土地公神座,卻是在目前大土地公廟正後坡上。

造訪擎天崗的最佳時期,當屬春秋兩季,登山健行者則不畏寒暑,不受季節左右,而這裡也是夜晚觀星的好去處呢!一些雅興之士也只為欣賞草原上的牛隻而來,全國最大社群網站優仕網與戀愛城市avatar,針對網友進行線上調查,情侶初吻地點由「陽明山擎天崗」拔得頭籌,由此可知擎天崗是多麼受人歡迎。

★冷水坑位七星山東麓,介於擎天崗與夢幻湖之間,全區為漥地地形,原是七星山與七股山的熔岩流堰塞而成之湖泊,後因湖水外流乾涸,湖底露出而成今日之景觀,因溫泉溫度只有40度左右,遠低於其他地區可達90度以上的溫泉,故稱「冷水坑」。

★魚路古道(古稱金包里大路),建於清光緒29年。一條訴說著金山、士林的歷史古道,兩百多年前,由於先人的蓽路藍縷,翻越陽明山、橫越大屯火山群的道路,魚路古道之所以大受重視,主因為它保存比較完整,部分路段仍是當年的石板路,沿線並有傳說、遺跡,吸引許多人前來訪古。

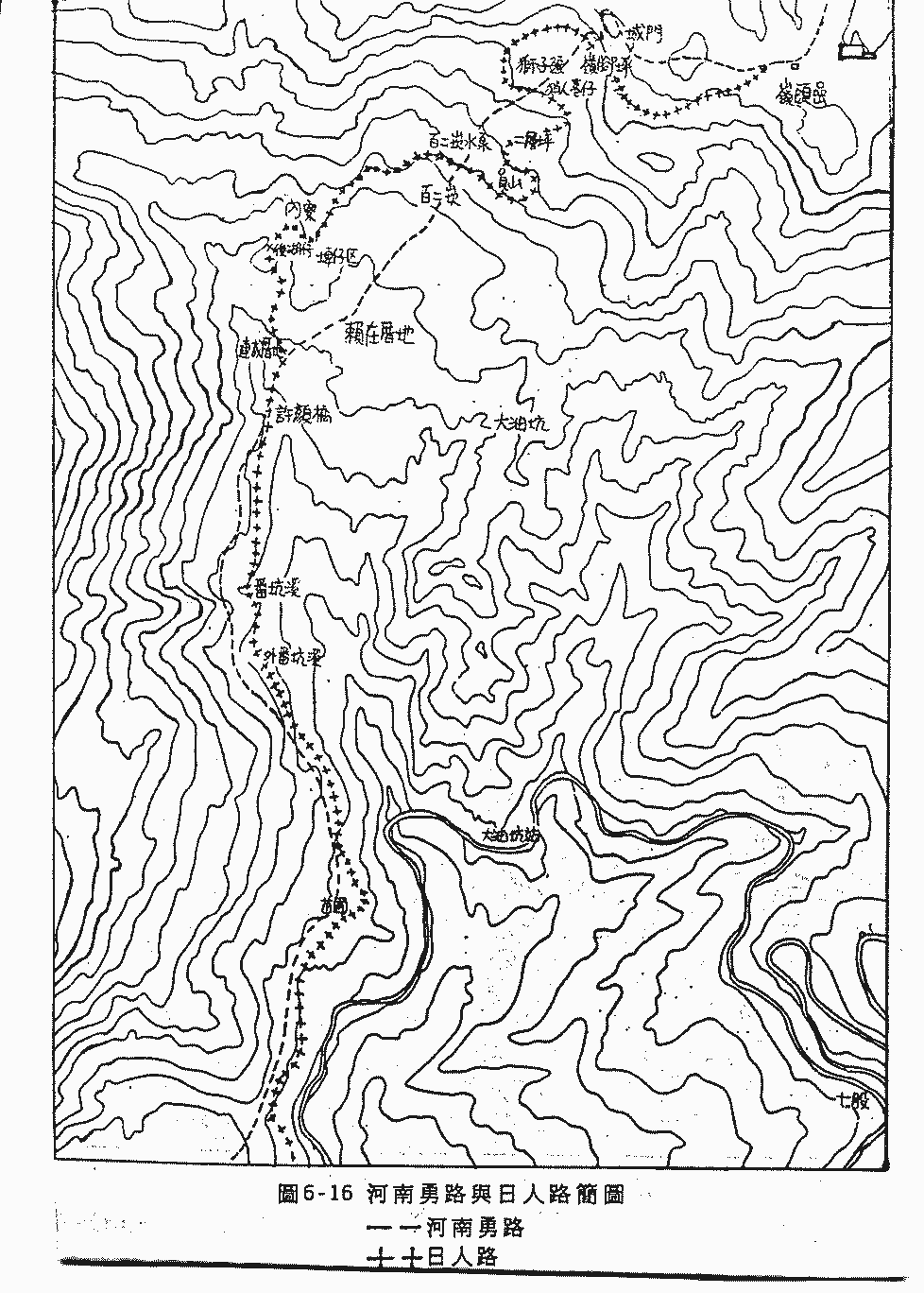

★所謂「日人路」就是日據時期日本人強征民伕開出的山道,路線呈「之」字型。當時的建造是為了拉砲管而修的,因此全線無階梯。

★四照花,常綠小喬木,非常稀有,生長在濕潤山谷中,花白色,由四片長橢圓形的苞片組成,非常雅致,花期三月末至四月中。

行程紀錄

93年3月18日星期四,天氣:山下無雨,山上下雨

人數:四人

8:00捷運劍潭站集合

8:20搭小15公車,今日陰天,不過台北市尚未下雨,但到了菁山小鎮後,山上已開始下起雨來了,經冷水坑

9:00擎天崗遊客中心 ,中心裡擠滿了一些說是要去日人路上看一種稀有植物四照花,此花只有在三、四月間開花,我甚為好奇此花不知是長得何模樣

9:17在土地公旁出發,直走金包里大路城門,左為日人路,日人路是與魚路古道,時而交錯,取左,一路往下,路上遇見一位從頂八煙來的獨自一位山友

9:22水源地

9:28土地公

10:00冷水大山登山口

10:11一路陡上之後來到平坦之處

10:20小山溝

10:40冷水大山標高750公尺,山頂空曠,有指示標誌往大尖後山,120-150分,頂中股山60分,山上下雨,原本計畫下大尖後山再出擎天崗,但因擔心霧大迷失方向,原路下山

12:00所謂上山容易下山難,今日就領教到了,因雨路滑,大家都非常小心 ,不過我還是滑了一跤,今天的行程大家都非常狼狽,唯一的男生在一開始起登時,因路陡滑了下來將褲子的兩個膝蓋地方也撕破了,好慘

12:44回到登山口,取左,經石板橋,過木橋

13:00來到三座涼亭處,選了一背風涼亭大夥在此休息,並煮些熱食暖身

13:36起程回去,走小路下到土路,向右經百二崁,仍是日人路

14:01回到擎天崗日人路入口,此時天空仍然是下著小雨

感想:想要感受此條思古之路,實在是要有好的天氣,不過此正可知先民們在當時為了生活,挑賣漁獲揮汗如雨及頂風而上的辛苦

★擎天崗草原特別景觀區簡稱擎天崗,又名太陽谷,俗名大嶺峙,本區多崗巒為內雙溪之源頭,地扼金山、萬里、平等里、山仔后、陽明山、磺嘴山、頂山、五指山步道交通要衝,自古即兵家必爭之地,尤其是區內的竹篙山更是俯視大台北地區之最佳地點,此點更可藉由魚路古道、砲管道(日人路)及挑硫道之重現,驗證擎天崗地理位置之重要。

擎天崗為七星山之熔岩向北噴溢所形成的熔岩階地,由於地勢平坦,日據時代曾草原設立大嶺牧場放牧牛隻,草原以類地毯草及假柃木等組成,為遊客最佳踏青之處。這裡可利用環形步道觀察草景及觀察台北市難得一見的牛群,試著去感覺一下牠們對生態有何影響,遊客也可繼續下行至絹絲瀑布,更可前往金包里大路去感受思古之旅,充分體會先民開荒拓土之精神。

擎天崗草原上文史遺址豐富,崗後方至今仍保有一座建於清朝康熙年間的土地廟,不過真正清朝土地公神座,卻是在目前大土地公廟正後坡上。

造訪擎天崗的最佳時期,當屬春秋兩季,登山健行者則不畏寒暑,不受季節左右,而這裡也是夜晚觀星的好去處呢!一些雅興之士也只為欣賞草原上的牛隻而來,全國最大社群網站優仕網與戀愛城市avatar,針對網友進行線上調查,情侶初吻地點由「陽明山擎天崗」拔得頭籌,由此可知擎天崗是多麼受人歡迎。

★冷水坑位七星山東麓,介於擎天崗與夢幻湖之間,全區為漥地地形,原是七星山與七股山的熔岩流堰塞而成之湖泊,後因湖水外流乾涸,湖底露出而成今日之景觀,因溫泉溫度只有40度左右,遠低於其他地區可達90度以上的溫泉,故稱「冷水坑」。

★魚路古道(古稱金包里大路),建於清光緒29年。一條訴說著金山、士林的歷史古道,兩百多年前,由於先人的蓽路藍縷,翻越陽明山、橫越大屯火山群的道路,魚路古道之所以大受重視,主因為它保存比較完整,部分路段仍是當年的石板路,沿線並有傳說、遺跡,吸引許多人前來訪古。

★所謂「日人路」就是日據時期日本人強征民伕開出的山道,路線呈「之」字型。當時的建造是為了拉砲管而修的,因此全線無階梯。

★四照花,常綠小喬木,非常稀有,生長在濕潤山谷中,花白色,由四片長橢圓形的苞片組成,非常雅致,花期三月末至四月中。

行程紀錄

93年3月18日星期四,天氣:山下無雨,山上下雨

人數:四人

8:00捷運劍潭站集合

8:20搭小15公車,今日陰天,不過台北市尚未下雨,但到了菁山小鎮後,山上已開始下起雨來了,經冷水坑

9:00擎天崗遊客中心 ,中心裡擠滿了一些說是要去日人路上看一種稀有植物四照花,此花只有在三、四月間開花,我甚為好奇此花不知是長得何模樣

9:17在土地公旁出發,直走金包里大路城門,左為日人路,日人路是與魚路古道,時而交錯,取左,一路往下,路上遇見一位從頂八煙來的獨自一位山友

9:22水源地

9:28土地公

10:00冷水大山登山口

10:11一路陡上之後來到平坦之處

10:20小山溝

10:40冷水大山標高750公尺,山頂空曠,有指示標誌往大尖後山,120-150分,頂中股山60分,山上下雨,原本計畫下大尖後山再出擎天崗,但因擔心霧大迷失方向,原路下山

12:00所謂上山容易下山難,今日就領教到了,因雨路滑,大家都非常小心 ,不過我還是滑了一跤,今天的行程大家都非常狼狽,唯一的男生在一開始起登時,因路陡滑了下來將褲子的兩個膝蓋地方也撕破了,好慘

12:44回到登山口,取左,經石板橋,過木橋

13:00來到三座涼亭處,選了一背風涼亭大夥在此休息,並煮些熱食暖身

13:36起程回去,走小路下到土路,向右經百二崁,仍是日人路

14:01回到擎天崗日人路入口,此時天空仍然是下著小雨

感想:想要感受此條思古之路,實在是要有好的天氣,不過此正可知先民們在當時為了生活,挑賣漁獲揮汗如雨及頂風而上的辛苦

所有回覆

-

陽明山國家公園曾委託李瑞宗教授作過魚路古道調查,幾年前有幸在台北市的圖書館中讀過此書,因而取得河南勇路和日人路的簡圖.附上此圖給有興趣古道研究的山友參考.

陽明山國家公園曾委託李瑞宗教授作過魚路古道調查,幾年前有幸在台北市的圖書館中讀過此書,因而取得河南勇路和日人路的簡圖.附上此圖給有興趣古道研究的山友參考. -

謝謝mori兄給的資料。 從你e來的地圖及其他文章看出,你在這方面的研究上花了不少心力,不過這也是因有興趣、或者因工作需要而歷練出的,在此甚感佩服。許多山友對古道本身的歷史及其具有的神祕、及一些不為人知的故事也是充滿了好奇。也e一篇資料給你。 清朝道光遺址 石空古道170年歷史 鄒品為/頭城報導 古道迷又有新去處,頭城鎮外澳接天宮後方石空山,有一鮮為人知的「石空古道」,據推算古道自清道光年間開闢,迄今已有一百七十餘年歷史,經調查整理出「梗枋石空尋幽徑」導覽圖。 出生在石空山區的接天廟主委王信高表示,早年祖先自烏山遷移至石空山栽植大青,隨後定居下來,種大青製做藍泥或燒木炭及竹製家具為生,成品挑擔沿古道向北經南勢溪、烏山、湖桶、坪林尾、深坑抵達現在的台北景美,向西可至淡蘭古道,向東經中路往頭城市區。 石空聚落日治時期編為頭城第廿保,有四十戶居民,信仰北極玄天上帝,建帝爺廟於石空中路嶺,光復後,居民開始陸續遷出外澳地區謀生,於六十二年請示帝爺公遷建外澳,搬至接天宮現址後,所有居民隨之遷居,卅年來,這條四通八達的古道未再有人出入,古道荒煙蔓草。 今年初縣府工商旅遊局委託社區大學調查規劃「宜蘭縣環山步道」時,意外發現這條百餘年歷史的古道,社大秘書湯譜生表示,宜蘭縣誌與噶瑪蘭廳誌未紀錄此路,只在淡水廳誌與唐羽撰寫的台灣文獻中發現,此路和淡蘭便道路徑相仿,但進入噶瑪蘭廳界後分歧,應屬淡蘭支線。 經踏勘後,已開闢一條約四公里長的古道,從外澳台電保線路往上,規劃出榕嶺、青潭、店仔地、五叉路、日據大正甲寅年(一九一四年)改建的黃金嶺土地公廟、保正游春長宅、飛行傘基地等歷史、觀光景點。 社區大學校長張捷隆表示,宜蘭縣北從嶐嶺古道、南至蘇花古道共有近一百條登山步道,為推展宜蘭縣環山步道深度旅遊,結合社區發展、觀光產業,整理「梗枋石空尋幽徑」古道地圖早年頭城石空山區居民多以買賣染料、竹製品與木炭為生,其中染料植物大青與裡百葉榔薯,滿山滿谷,是居民收入的主要來源,但自遷移外澳後,這兩樣植物已不多見,尤其大青要在步程兩小時的山區發現,而裡百葉榔薯能在石空古道附近現蹤。 昔時石空居民栽種大青與裡百葉榔薯為生,大青可製作出藍泥、裡百葉榔薯可作成橘紅泥,染料以扁擔挑至台北或頭城交易,民國六十二年居民遷徙後,這兩樣植物逐漸減少,目前大青已不多見,俗稱「朱能」的裡百葉榔薯,因種植地區靠近山下,尚能發現蹤跡。 社區大學秘書湯譜生表示,裡白葉榔薯又名薯榔,它的地下莖如同山葯一般,粗又大,半露出地表面,雖然模樣如山藥,看似可口,卻不可食用,地方俗諺有云:「一頭朱能,一頭鹽」,是隱喻一個人既鹹又澀,小氣的意思。 老山、老路、老靈魂 話說陽明山和阿里山古道 文/劉克襄 現在台灣島上稱之謂「古道」者超過千百條,其中的古道定義龐雜, 沒有一個準則。有些古道長度不到百公尺,也沒百年的歷史;有些古 道則因為附近有土地公廟,或先前只是條產業的土路。這些近年來常 被泛稱為古道。 在取名上也端賴好惡,好者多以當地特色或地名取之,誇張者則興之所至,用自己名字替走過的古道命名。甚至還有些商家為了招攬遊客,就把附近景點的某條路命名做「古道」。總之,古道已經氾濫。 ◆古道的定義 古道最早被知識性探勘是在一九八七年,當時我在自立晚報副刊工作,在報紙策劃〈台灣探險家〉專輯,因而結識了楊南郡先生。楊南郡那時已發表八通關古道陳有蘭溪到八通關這一段的調查,是台灣首次對一段古道的詳細調查。楊先生熟黯日文,又爬過百岳,「古道」正是他鑽研的熱愛。 之後,中央研究院邀請楊南郡先生提出古道的定義。他認為古道一定要有百年以上的歷史,且出現於清朝之前者,包含有歷史遺跡等等,而一八九五年後日治時代稱為「保甲路」之類的並不包含在內。 率先進行魚路古道調查的植物學家李瑞宗先生,對古道的定義和楊南郡的略有不同,他賦予古道更嚴格的歷史文化定位。李先生定義一條道路至少要二十至三十公里以上,而且大抵具有完整的歷史人文條件,才能定義為古道。目前,大部分的人對於古道的定義,大都引用楊南郡或李瑞宗的定義做為標準。 ◆活著的古道 至於我對古道的認定,在歷史規格上,其實是比較不嚴謹的。我比較在乎的是它是否為一條「活著的古道」。我所謂「活著」的古道,指的是曾經存在兩地,或現今仍還在使用,或是該道路修復後對兩地有很大貢獻的路線。大部份登山前輩所稱的古道(例如:八通關古道、浸水營古道、關山越嶺道等),每一條都是橫越中央山脈,穿越原住民部落,且曾在此進行族群抗爭。近年來,這樣浩浩蕩蕩,如史詩般的古道是大學生較為感興趣,覺得具有挑戰性的古道。但是這些古道並不是我所謂「活著的古道」。 這些古道走來大概要五至七天,有些道路是鳥道一線,隨時路徑斷絕,或是要去挖掘才能前進。我走古道的最大樂趣是找出這條古道濃厚的現實意義,是可以和目前社會高度互動,創造生活價值的。我對近在生活旁邊的老路,往往比那些在海拔二、三千公尺之上,三、四個月才會去走一次,每每橫越中央山脈的古道,興趣來得高。 ◆阿里山與陽明山 阿里山與陽明山這兩個山區的古道都因為如此「活著」,而有一種精緻化、細膩化的傾向。這是我為什麼要去走,為什麼選擇阿里山和陽明山這兩個區域來做比較的原因。 在這兩座山頭裡,我發現了一件很有趣的事情。阿里山沒有「阿里山」這座山,陽明山也沒有「陽明山」這座山,阿里山最高是大塔山,陽明山最高是七星山,陽明山區的平均高度約五○○至一○○○公尺,阿里山區的高度達二○○○公尺。 陽明山因著歷史發展、產業的運用,加上北面緊鄰太平洋,以及基隆河、淡水河環繞,陽明山古道和海洋、基隆河、淡水河有很大的關聯。在阿里山,古道與鐵道密切相連,原本連絡山區與平原的東西向古道,因為鐵道的建造,同時出現了南北向的古道,而鐵道的每一個小站也成為古道的交會地。這兩條古道都因為它們本身獨特的產業發展、歷史文化,而有一種精緻化、細膩化的傾向。 在陽明山的古道可以看到染料路線、水圳路線、挑魚路線、放牧路線,還包括日治時代的砲管路等等。阿里山則因為鐵道出現,每一條古道前後區段有著兩種截然不同的風貌,例如:鄒族人的古道就與漢人的古道不同,以奮起湖站為例,東段和西段其實是不同的世界,在這裡,漢人有婚嫁路線,鄒族人則是貨物的買賣或出現上述路線。因為阿里山鐵道的關係,鄒族人和漢人的往來頻繁,鄒族人也較其他高山民族「漢化」更深 。 這種現象不僅僅存在於文學與文獻記載中,走在這兩條古道上,有許多元素可以思考、玩味。它們也許未擁有最宏偉的古道路線,但卻是最有意思的地帶。 ◆無可取代的快樂 一九七○、八○年代,盛行享受簡樸的健行樂趣,簡單粗布鄙履的裝扮,跋山涉水,歷盡千辛萬苦,在古道偏僻的三合院裡,學生們彈琴唱歌,雖然住宿在簡陋的房舍,共用一字排開的衛浴空間,每個人的心卻因為庭院裡的營火冉冉,以及共有的辛甜記憶而令人永遠懷念,那是種無可取代的快樂! 李瑞宗先生曾經提及他旅遊日本古道的經驗,當時天公不作美,才走到古道中途即雨露紛飛,於是他向旁邊民舍的老婆婆求助,老婆婆不但邀請他入內休息,還請他享用傳統古道文化中的稀飯及醬菜,閒聊之餘才知老婆婆不只是當地居民,更是古道的解說員。她用生活真實呈現的方式,讓來訪的遊客體會古道居民的生活文化,這個經驗令李先生深受感動! 現在台灣已經有一群解說員開始努力,希望可以讓古道解說不是觀光化、解說化,而是生活化。我想或許哪天我們可以突破陽明山禁止生火的禁令,品嚐熱呼呼的地瓜稀飯;或跟古人一樣穿草鞋,三更半夜摸黑走在古道上。或者,陽明山流傳至今有二、三百首詩歌,我們可以在古道上吟詩誦詞,讓時光回到從前,除了欣賞古道迷人的風景,也體會前人的生活點滴。 走入古道卻無法融入其生活與文化是非常可惜的;現代人尋訪古道已不復從前,縱情於山巔水涯等高山峻嶺的大縱走,我們應該不只在乎古道的有名或其長度,而是更因為我們出現在古道的當下,因了經過那裡,感動著古道的風華及其所創造出來的歷史生活價值。 (本文作者為自然生態作家)

謝謝mori兄給的資料。 從你e來的地圖及其他文章看出,你在這方面的研究上花了不少心力,不過這也是因有興趣、或者因工作需要而歷練出的,在此甚感佩服。許多山友對古道本身的歷史及其具有的神祕、及一些不為人知的故事也是充滿了好奇。也e一篇資料給你。 清朝道光遺址 石空古道170年歷史 鄒品為/頭城報導 古道迷又有新去處,頭城鎮外澳接天宮後方石空山,有一鮮為人知的「石空古道」,據推算古道自清道光年間開闢,迄今已有一百七十餘年歷史,經調查整理出「梗枋石空尋幽徑」導覽圖。 出生在石空山區的接天廟主委王信高表示,早年祖先自烏山遷移至石空山栽植大青,隨後定居下來,種大青製做藍泥或燒木炭及竹製家具為生,成品挑擔沿古道向北經南勢溪、烏山、湖桶、坪林尾、深坑抵達現在的台北景美,向西可至淡蘭古道,向東經中路往頭城市區。 石空聚落日治時期編為頭城第廿保,有四十戶居民,信仰北極玄天上帝,建帝爺廟於石空中路嶺,光復後,居民開始陸續遷出外澳地區謀生,於六十二年請示帝爺公遷建外澳,搬至接天宮現址後,所有居民隨之遷居,卅年來,這條四通八達的古道未再有人出入,古道荒煙蔓草。 今年初縣府工商旅遊局委託社區大學調查規劃「宜蘭縣環山步道」時,意外發現這條百餘年歷史的古道,社大秘書湯譜生表示,宜蘭縣誌與噶瑪蘭廳誌未紀錄此路,只在淡水廳誌與唐羽撰寫的台灣文獻中發現,此路和淡蘭便道路徑相仿,但進入噶瑪蘭廳界後分歧,應屬淡蘭支線。 經踏勘後,已開闢一條約四公里長的古道,從外澳台電保線路往上,規劃出榕嶺、青潭、店仔地、五叉路、日據大正甲寅年(一九一四年)改建的黃金嶺土地公廟、保正游春長宅、飛行傘基地等歷史、觀光景點。 社區大學校長張捷隆表示,宜蘭縣北從嶐嶺古道、南至蘇花古道共有近一百條登山步道,為推展宜蘭縣環山步道深度旅遊,結合社區發展、觀光產業,整理「梗枋石空尋幽徑」古道地圖早年頭城石空山區居民多以買賣染料、竹製品與木炭為生,其中染料植物大青與裡百葉榔薯,滿山滿谷,是居民收入的主要來源,但自遷移外澳後,這兩樣植物已不多見,尤其大青要在步程兩小時的山區發現,而裡百葉榔薯能在石空古道附近現蹤。 昔時石空居民栽種大青與裡百葉榔薯為生,大青可製作出藍泥、裡百葉榔薯可作成橘紅泥,染料以扁擔挑至台北或頭城交易,民國六十二年居民遷徙後,這兩樣植物逐漸減少,目前大青已不多見,俗稱「朱能」的裡百葉榔薯,因種植地區靠近山下,尚能發現蹤跡。 社區大學秘書湯譜生表示,裡白葉榔薯又名薯榔,它的地下莖如同山葯一般,粗又大,半露出地表面,雖然模樣如山藥,看似可口,卻不可食用,地方俗諺有云:「一頭朱能,一頭鹽」,是隱喻一個人既鹹又澀,小氣的意思。 老山、老路、老靈魂 話說陽明山和阿里山古道 文/劉克襄 現在台灣島上稱之謂「古道」者超過千百條,其中的古道定義龐雜, 沒有一個準則。有些古道長度不到百公尺,也沒百年的歷史;有些古 道則因為附近有土地公廟,或先前只是條產業的土路。這些近年來常 被泛稱為古道。 在取名上也端賴好惡,好者多以當地特色或地名取之,誇張者則興之所至,用自己名字替走過的古道命名。甚至還有些商家為了招攬遊客,就把附近景點的某條路命名做「古道」。總之,古道已經氾濫。 ◆古道的定義 古道最早被知識性探勘是在一九八七年,當時我在自立晚報副刊工作,在報紙策劃〈台灣探險家〉專輯,因而結識了楊南郡先生。楊南郡那時已發表八通關古道陳有蘭溪到八通關這一段的調查,是台灣首次對一段古道的詳細調查。楊先生熟黯日文,又爬過百岳,「古道」正是他鑽研的熱愛。 之後,中央研究院邀請楊南郡先生提出古道的定義。他認為古道一定要有百年以上的歷史,且出現於清朝之前者,包含有歷史遺跡等等,而一八九五年後日治時代稱為「保甲路」之類的並不包含在內。 率先進行魚路古道調查的植物學家李瑞宗先生,對古道的定義和楊南郡的略有不同,他賦予古道更嚴格的歷史文化定位。李先生定義一條道路至少要二十至三十公里以上,而且大抵具有完整的歷史人文條件,才能定義為古道。目前,大部分的人對於古道的定義,大都引用楊南郡或李瑞宗的定義做為標準。 ◆活著的古道 至於我對古道的認定,在歷史規格上,其實是比較不嚴謹的。我比較在乎的是它是否為一條「活著的古道」。我所謂「活著」的古道,指的是曾經存在兩地,或現今仍還在使用,或是該道路修復後對兩地有很大貢獻的路線。大部份登山前輩所稱的古道(例如:八通關古道、浸水營古道、關山越嶺道等),每一條都是橫越中央山脈,穿越原住民部落,且曾在此進行族群抗爭。近年來,這樣浩浩蕩蕩,如史詩般的古道是大學生較為感興趣,覺得具有挑戰性的古道。但是這些古道並不是我所謂「活著的古道」。 這些古道走來大概要五至七天,有些道路是鳥道一線,隨時路徑斷絕,或是要去挖掘才能前進。我走古道的最大樂趣是找出這條古道濃厚的現實意義,是可以和目前社會高度互動,創造生活價值的。我對近在生活旁邊的老路,往往比那些在海拔二、三千公尺之上,三、四個月才會去走一次,每每橫越中央山脈的古道,興趣來得高。 ◆阿里山與陽明山 阿里山與陽明山這兩個山區的古道都因為如此「活著」,而有一種精緻化、細膩化的傾向。這是我為什麼要去走,為什麼選擇阿里山和陽明山這兩個區域來做比較的原因。 在這兩座山頭裡,我發現了一件很有趣的事情。阿里山沒有「阿里山」這座山,陽明山也沒有「陽明山」這座山,阿里山最高是大塔山,陽明山最高是七星山,陽明山區的平均高度約五○○至一○○○公尺,阿里山區的高度達二○○○公尺。 陽明山因著歷史發展、產業的運用,加上北面緊鄰太平洋,以及基隆河、淡水河環繞,陽明山古道和海洋、基隆河、淡水河有很大的關聯。在阿里山,古道與鐵道密切相連,原本連絡山區與平原的東西向古道,因為鐵道的建造,同時出現了南北向的古道,而鐵道的每一個小站也成為古道的交會地。這兩條古道都因為它們本身獨特的產業發展、歷史文化,而有一種精緻化、細膩化的傾向。 在陽明山的古道可以看到染料路線、水圳路線、挑魚路線、放牧路線,還包括日治時代的砲管路等等。阿里山則因為鐵道出現,每一條古道前後區段有著兩種截然不同的風貌,例如:鄒族人的古道就與漢人的古道不同,以奮起湖站為例,東段和西段其實是不同的世界,在這裡,漢人有婚嫁路線,鄒族人則是貨物的買賣或出現上述路線。因為阿里山鐵道的關係,鄒族人和漢人的往來頻繁,鄒族人也較其他高山民族「漢化」更深 。 這種現象不僅僅存在於文學與文獻記載中,走在這兩條古道上,有許多元素可以思考、玩味。它們也許未擁有最宏偉的古道路線,但卻是最有意思的地帶。 ◆無可取代的快樂 一九七○、八○年代,盛行享受簡樸的健行樂趣,簡單粗布鄙履的裝扮,跋山涉水,歷盡千辛萬苦,在古道偏僻的三合院裡,學生們彈琴唱歌,雖然住宿在簡陋的房舍,共用一字排開的衛浴空間,每個人的心卻因為庭院裡的營火冉冉,以及共有的辛甜記憶而令人永遠懷念,那是種無可取代的快樂! 李瑞宗先生曾經提及他旅遊日本古道的經驗,當時天公不作美,才走到古道中途即雨露紛飛,於是他向旁邊民舍的老婆婆求助,老婆婆不但邀請他入內休息,還請他享用傳統古道文化中的稀飯及醬菜,閒聊之餘才知老婆婆不只是當地居民,更是古道的解說員。她用生活真實呈現的方式,讓來訪的遊客體會古道居民的生活文化,這個經驗令李先生深受感動! 現在台灣已經有一群解說員開始努力,希望可以讓古道解說不是觀光化、解說化,而是生活化。我想或許哪天我們可以突破陽明山禁止生火的禁令,品嚐熱呼呼的地瓜稀飯;或跟古人一樣穿草鞋,三更半夜摸黑走在古道上。或者,陽明山流傳至今有二、三百首詩歌,我們可以在古道上吟詩誦詞,讓時光回到從前,除了欣賞古道迷人的風景,也體會前人的生活點滴。 走入古道卻無法融入其生活與文化是非常可惜的;現代人尋訪古道已不復從前,縱情於山巔水涯等高山峻嶺的大縱走,我們應該不只在乎古道的有名或其長度,而是更因為我們出現在古道的當下,因了經過那裡,感動著古道的風華及其所創造出來的歷史生活價值。 (本文作者為自然生態作家) -

先聲明小弟不是來找麻煩的,以下這個資料應該是自別處引用,對作者cmpan小姐沒有任何不敬,只是想談談不同時代年號的用法,「魚路古道(古稱金包里大路),建於清光緒29年」,看到古道興建於光緒29年這個年代就覺得怪怪的,台灣是1895年正式割讓給日本政府的,那一年是大清帝國光緒21年也是「改隸」後的大日本帝國明治28年,說古道建於光緒29年似乎是要讓人覺得其歷史很悠久是「清朝」時期建設的,光緒29年若沒筆誤是1903年也可說是明治36年還算是清朝也沒錯,唯一的差別是那一年光緒皇帝的政令並沒辦法及於台灣,20世紀初萊特兄弟第一次試飛成功是這一年,福特汽車也是在這一年成立的。小時候記得在我家附近的縱貫公路舊橋墩上刻有「民國18年建立」,不過這幾個字是另外用水泥蓋上去的,我想敲掉水泥後露出的應該是原本的石刻「昭和4年」,歷史就是歷史遮掩有何用?做個有記憶的人比抹去不喜歡的歷史好得多吧!

先聲明小弟不是來找麻煩的,以下這個資料應該是自別處引用,對作者cmpan小姐沒有任何不敬,只是想談談不同時代年號的用法,「魚路古道(古稱金包里大路),建於清光緒29年」,看到古道興建於光緒29年這個年代就覺得怪怪的,台灣是1895年正式割讓給日本政府的,那一年是大清帝國光緒21年也是「改隸」後的大日本帝國明治28年,說古道建於光緒29年似乎是要讓人覺得其歷史很悠久是「清朝」時期建設的,光緒29年若沒筆誤是1903年也可說是明治36年還算是清朝也沒錯,唯一的差別是那一年光緒皇帝的政令並沒辦法及於台灣,20世紀初萊特兄弟第一次試飛成功是這一年,福特汽車也是在這一年成立的。小時候記得在我家附近的縱貫公路舊橋墩上刻有「民國18年建立」,不過這幾個字是另外用水泥蓋上去的,我想敲掉水泥後露出的應該是原本的石刻「昭和4年」,歷史就是歷史遮掩有何用?做個有記憶的人比抹去不喜歡的歷史好得多吧!