登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

基隆瑪西訪賞桐步道暨阿班嶺尋石行

- 活動日期

- 2011/1/23 - 2011/1/23

- 所屬團體

- 山通大海登山隊

- 困難度

- 0

2011/1/24

基隆瑪西訪賞桐步道曁阿班嶺尋石行

◎基隆市瑪陵坑西勢內寮地區,今瑪西里民大會堂一帶,清朝稱『阿班嶺』,為平埔族語轉譯而來,現已不知其意。在日治時期,城崎彥五郎在此附近開礦,並於大正三年(1914)興建一條輕便鐵路通達七堵。使得人口逐漸增加,礦寮集中於此,為瑪陵坑西勢最大的聚落。由於這裡採礦賺錢容易,加上商店到處林立,那時男人一來到這裡工作就樂不思蜀,不想再回家了,因此當時流傳了『若行到阿班嶺,著無想厝內的某囝』這樣的厘語。直到光復以後,還有『日德煤礦』、『日德新煤礦』、『福海煤礦』等在此繼續開採,不過隨著礦業的衰落,往日的榮景只維持到民國65年為止。

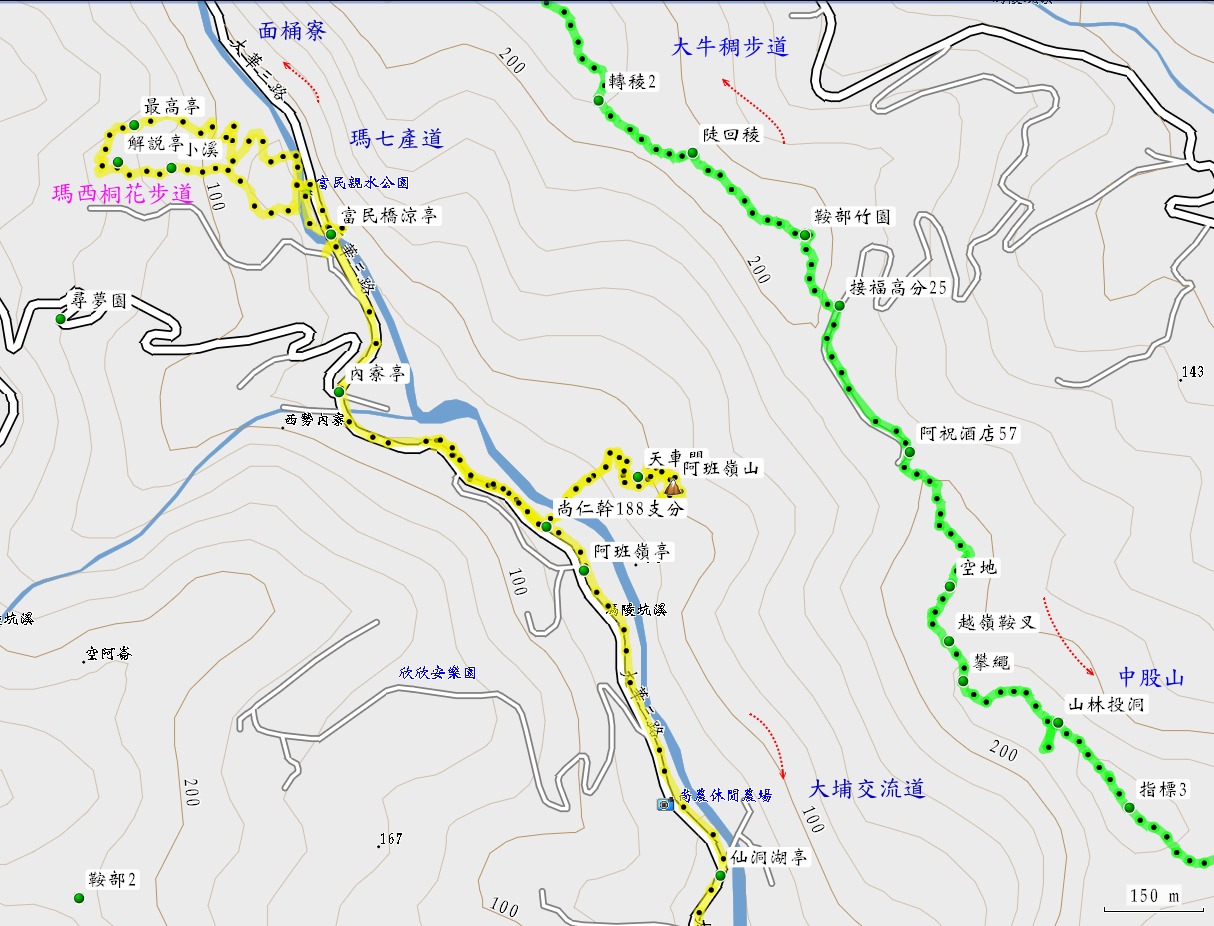

◎『瑪西賞桐步道,』位於瑪西里民大會堂上方,由瑪七產道富民橋左側進入經親水遊憩區,往左跨越瑪陵坑溪一條長約850公尺環狀步道。起源在民國47年到50年間,瑪東、瑪西這一帶的人工造林樹,以相思樹、油桐數為大宗。漸至成林,換算時間樹齡至今約40、50年。每到四、五月花季,片片桐花有如白雪般地飄落,鋪滿整個山間小徑,景象相當的美麗。

日期:2010/10/23

天氣:晴轉陰小雨

人員:獨自一人

記錄如下:

09:30 由基隆轉暖暖上62萬瑞快速道路過瑪南隧道下大埔交流道(往七堵),一下交流道,取右行,左往瑪東(大同街),不久遇T字岔路,再取右行往瑪西,左往大埔、七堵。

09:35 經金明昌鹿園,到達翠谷橋附近停車。橋下有小瀑和壺穴地形及『五堵圳源頭遺跡』(註1),正對剛好是石獅山,左側有『瑪陵水岸餐廳』。今日溪水波濤洶湧,所以就下橋參觀。橋頭旁有個『介壽公園』,往上一探有個『蔣公銅像』、再往上行有個『觀音像』,續上小公園似乎已經荒廢,有小路可到北二高瑪陵橋旁。附近有個鑛務課基石 NO.198,由此過去有些困難,於是只好退回橋頭。有一小路為昔日越嶺『友蚋興化坑』的保甲路,進入不久有民宅,基石似乎在後方遂放棄 H38m。

09:48 車行至『長潭亭』前停車,往前行有路通到對面,過小木橋有些危險,滾滾瑪陵坑溪相當混濁湍急,讓人有些怵目驚心。過橋後一看有一工寮,全境由鐵絲圍住,不得其門而入。附近有鑛務課基石 NO.200,只好放棄 H70m。

10:00 續沿大華三路上駛,經『鯉魚亭』、『仙洞亭』、『瑪西里民大會堂』,來到『阿班嶺亭』附近停車。找到一條下溪階梯路,路口有『尚仁幹188支分』及『瑪西綠化景觀步道』,決定由此一探礦務課 NO.202 H77m。

10:08 過溪有個小攬沙壩,通過容易,走石階路,原來這裡有片綠竹林,往右穿過竹林,看到一間廢棄的『天車間』,根據經建一版地圖顯示,以前這裡附近有個『日德新煤礦』 H94m。

10:35~11:08 根據GPS導航基石在右側,注意到下方有條明顯的水管路,越過小溪溝到達水管路。由水管路稍往上行,看到右側有稜線,遂硬切而上。上頂開始作地毯式的搜索,好在這裡植被稀疏,不過單憑一人之力,還是會有些困難。找了許久,原本要放棄,暮然回首終於出現了鑛物課 基石 NO.202 ,因位於阿班嶺附近,故取名為『阿班嶺山』又稱『西勢內寮山』,海拔約112公尺。稜上也有條水管路,原想由此而下,不過和先前的來路相向不同,於是還是原路折回。

11:16 回到阿班嶺亭,續車行往上瑪七產道,來到『富民橋』右側停車。往左走沿溪步道,這裡的溪水清澈見底,再往右過橋,有分岔路,取右路而行往上木梯步道,沿途有解說牌,來到最高亭。

11:40 往下行,連過二次小溪,接回先前沿溪步道,又回到富民橋。今日因溼寒的關係,步道顯得冷清空無一人。不過不長的步道,倒適合一般的遊客前來踏青。原路車行回基隆。

註1:文獻記載:清乾隆年間(約西元1750年),安溪泉州余氏先賢帶領眾地子,渡海來台,到達五堵定居開懇,並設家廟。灌溉農田,極需水源,經探勘確定,發現可由瑪陵坑溪引用水源,先賢開始承擔水圳開鑿工程,由瑪陵坑溪中段,翠谷橋下源頭,以堅毅的精神一鋤一剷開鑿,圳路靠山壁經過大埔-鴛鴦潭-中埔-港口-引水到五堵圳頭(百福社區),蜿蜒六公里長的五堵圳艱鉅工程,歷經千辛萬苦,終於完成,擔負起輸水灌溉功能。

止。

◎基隆市瑪陵坑西勢內寮地區,今瑪西里民大會堂一帶,清朝稱『阿班嶺』,為平埔族語轉譯而來,現已不知其意。在日治時期,城崎彥五郎在此附近開礦,並於大正三年(1914)興建一條輕便鐵路通達七堵。使得人口逐漸增加,礦寮集中於此,為瑪陵坑西勢最大的聚落。由於這裡採礦賺錢容易,加上商店到處林立,那時男人一來到這裡工作就樂不思蜀,不想再回家了,因此當時流傳了『若行到阿班嶺,著無想厝內的某囝』這樣的厘語。直到光復以後,還有『日德煤礦』、『日德新煤礦』、『福海煤礦』等在此繼續開採,不過隨著礦業的衰落,往日的榮景只維持到民國65年為止。

◎『瑪西賞桐步道,』位於瑪西里民大會堂上方,由瑪七產道富民橋左側進入經親水遊憩區,往左跨越瑪陵坑溪一條長約850公尺環狀步道。起源在民國47年到50年間,瑪東、瑪西這一帶的人工造林樹,以相思樹、油桐數為大宗。漸至成林,換算時間樹齡至今約40、50年。每到四、五月花季,片片桐花有如白雪般地飄落,鋪滿整個山間小徑,景象相當的美麗。

日期:2010/10/23

天氣:晴轉陰小雨

人員:獨自一人

記錄如下:

09:30 由基隆轉暖暖上62萬瑞快速道路過瑪南隧道下大埔交流道(往七堵),一下交流道,取右行,左往瑪東(大同街),不久遇T字岔路,再取右行往瑪西,左往大埔、七堵。

09:35 經金明昌鹿園,到達翠谷橋附近停車。橋下有小瀑和壺穴地形及『五堵圳源頭遺跡』(註1),正對剛好是石獅山,左側有『瑪陵水岸餐廳』。今日溪水波濤洶湧,所以就下橋參觀。橋頭旁有個『介壽公園』,往上一探有個『蔣公銅像』、再往上行有個『觀音像』,續上小公園似乎已經荒廢,有小路可到北二高瑪陵橋旁。附近有個鑛務課基石 NO.198,由此過去有些困難,於是只好退回橋頭。有一小路為昔日越嶺『友蚋興化坑』的保甲路,進入不久有民宅,基石似乎在後方遂放棄 H38m。

09:48 車行至『長潭亭』前停車,往前行有路通到對面,過小木橋有些危險,滾滾瑪陵坑溪相當混濁湍急,讓人有些怵目驚心。過橋後一看有一工寮,全境由鐵絲圍住,不得其門而入。附近有鑛務課基石 NO.200,只好放棄 H70m。

10:00 續沿大華三路上駛,經『鯉魚亭』、『仙洞亭』、『瑪西里民大會堂』,來到『阿班嶺亭』附近停車。找到一條下溪階梯路,路口有『尚仁幹188支分』及『瑪西綠化景觀步道』,決定由此一探礦務課 NO.202 H77m。

10:08 過溪有個小攬沙壩,通過容易,走石階路,原來這裡有片綠竹林,往右穿過竹林,看到一間廢棄的『天車間』,根據經建一版地圖顯示,以前這裡附近有個『日德新煤礦』 H94m。

10:35~11:08 根據GPS導航基石在右側,注意到下方有條明顯的水管路,越過小溪溝到達水管路。由水管路稍往上行,看到右側有稜線,遂硬切而上。上頂開始作地毯式的搜索,好在這裡植被稀疏,不過單憑一人之力,還是會有些困難。找了許久,原本要放棄,暮然回首終於出現了鑛物課 基石 NO.202 ,因位於阿班嶺附近,故取名為『阿班嶺山』又稱『西勢內寮山』,海拔約112公尺。稜上也有條水管路,原想由此而下,不過和先前的來路相向不同,於是還是原路折回。

11:16 回到阿班嶺亭,續車行往上瑪七產道,來到『富民橋』右側停車。往左走沿溪步道,這裡的溪水清澈見底,再往右過橋,有分岔路,取右路而行往上木梯步道,沿途有解說牌,來到最高亭。

11:40 往下行,連過二次小溪,接回先前沿溪步道,又回到富民橋。今日因溼寒的關係,步道顯得冷清空無一人。不過不長的步道,倒適合一般的遊客前來踏青。原路車行回基隆。

註1:文獻記載:清乾隆年間(約西元1750年),安溪泉州余氏先賢帶領眾地子,渡海來台,到達五堵定居開懇,並設家廟。灌溉農田,極需水源,經探勘確定,發現可由瑪陵坑溪引用水源,先賢開始承擔水圳開鑿工程,由瑪陵坑溪中段,翠谷橋下源頭,以堅毅的精神一鋤一剷開鑿,圳路靠山壁經過大埔-鴛鴦潭-中埔-港口-引水到五堵圳頭(百福社區),蜿蜒六公里長的五堵圳艱鉅工程,歷經千辛萬苦,終於完成,擔負起輸水灌溉功能。

止。

文章附件

所有回覆

-

MORI兄您好: 您何時跟江啟祥一樣,也在找基石? 謝謝您的記錄,很燙手的!

MORI兄您好: 您何時跟江啟祥一樣,也在找基石? 謝謝您的記錄,很燙手的! -

張兄你好: 這一區因離上班的地點很近,江啟祥隊長交代有空可以找一下附近鑛物課基石.

張兄你好: 這一區因離上班的地點很近,江啟祥隊長交代有空可以找一下附近鑛物課基石. -

Mori兄: 星期天帶隊約百人走石曹坑古道,卻不見Miro兄人影,原來另有任務在身!恭喜找到阿班嶺鑛務課NO:202號基石。再過幾天就是農曆春節,在此向你拜個早年,恭喜發財~尋"寶"快樂!

Mori兄: 星期天帶隊約百人走石曹坑古道,卻不見Miro兄人影,原來另有任務在身!恭喜找到阿班嶺鑛務課NO:202號基石。再過幾天就是農曆春節,在此向你拜個早年,恭喜發財~尋"寶"快樂! -

鄭大哥你好: 因為起的太晚,臨時起意的,運氣好找到,在此也向你拜各早年

鄭大哥你好: 因為起的太晚,臨時起意的,運氣好找到,在此也向你拜各早年