登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

福巴越嶺古道來回避暑行?

- 活動日期

- 2006/7/5 - 2006/7/5

- 所屬團體

- 山通大海登山隊

- 困難度

- 0

- 類型

- » »

- 類型

- » »

2006/7/6

福巴越嶺古道來回避暑行?

福巴越嶺古道,是一條泰雅族的移民路線,也是一條姻親路。經由此社路,使得泰雅族勢力範圍一度曾到達屈尺及其附近的淺山地區。位於大羅南溪和札(亞)孔溪交會處附近的福山部落,原名為李茂岸或林望眼社,溪的灣流之意。早在清朝中葉,泰雅族移民最先曾建有塔拉南(大羅南)和札(亞)孔(茶墾)二社,後來人口增加的緣故,又有了李茂岸和卡拉模基等社,經過幾次的合併就成為現在的福山部落。而巴陵,是檜木的意思。在清朝分為南北兩社,北社臨拉拉溪一帶,建有亞賊(玻希亞)社,南臨三光溪一帶,建有婆老(巴陵)社,到了大正元年(1912) 玻希亞社併入巴陵社。中巴陵,則建有泰亞侯社及下巴陵部分的巴海依社。另外還有一些小社像比沙灣、卡拉、伊波包、比亞散社。這些社經過幾次的合併和遷移,就成為現在的上、中、下巴陵部落。

而福山部落,在明治四十年(1907)日人有了插天山隘勇前進,曾在李茂岸設隘勇監督所,但後來仍遭受到頑烈的抵抗,直到大正元年(1912),才完全佔領李茂岸,並設立李茂岸駐在所。而巴陵部落,在明治四十三年(1910),有了激烈的卡奧灣隘勇線前進,於當年在巴陵接受和解儀式,到大正四年(1915),設立巴陵駐在所,並在其附近架設大砲,故巴陵山有砲台山之稱。

到了大正十一年(1922),此地區的泰雅族的反抗勢力大致已經完全底定。於是日人便修築了「李茂岸-巴陵」道路(福巴越嶺古道),藉此聯繫了「角板山-三星」道路,此為北橫公路的前身(大正五年完成)。道路分兩頭進行,在台北州部分由李茂岸橋於一月三十一日起工,三月三十一日完成;新竹州部分由稜角分遣所一月二十二日著手,至七月三十一日完成,全程共八里十九町(約33.5公里),沿途設有六個駐在所,稜角、巴陵山、比亞散、拉拉山、檜山、札(亞)孔,所費工程費約五萬日圓。

日期: 2006/07/05

人員: zax、jamil、mori

天氣:晴轉午後陰涼

行程紀錄如下:

05:20 新店捷運站出發經新烏路再轉107鄉道。

06:25 過福山部落到北107鄉道路底往馬岸方向的福山養鱒場附近停車。

06:30 往回走找到福巴古道入口,取左下階梯路過福山吊橋,開始我們今日福巴越嶺古道的來回行,全程超過35公里,上升超過1200多公尺。

06:53 循巴越嶺古道前進,一路緩上坡,不知不覺就來到1k處。

07:05 續上,扺達叉路口,左下往模故山/茶墾山,取右上。

07:38 過2k,來到3k,心想還有14k的路程,今天是想來這裡避暑,沒想到一路而來,幾乎連半點風也沒有,早已汗流夾背,揮汗如雨,幾乎過1k,就要休息一次。

07:48 來到札孔駐在所遺址的大空地,提前休息。

08:35 過4k後不久有處崩塌的溪溝,這裡清涼的水源,讓人暑氣消去一半,再經棧橋,鑽過樹洞,來到5k,還是休息吧! 大夥異口同聲說:夏天實在不是爬山天!

09:02 經兩處棧橋,來到6k。

09:51 6k過後有個大崩壁,要高繞路,小心慢行,並無危險。過了7k,有個中空枯巨木,再轉個彎,經乾溝,過斜倒木,就來到8k。

09:54 路經一個小溪溝,再次沖沖臉,消消暑。

10:13 終於來到檜山的登山口,在古道8.5k處,這裡剛好是路程的一半。還是休息吧! 心想檜山還是回來,再去登臨。

10:20 經巨倒木,再度推進到9k。

10:30 這裡有棵巨木,拍照留念。

11:01 續行過10k、前進到11k。

11:28 過疑似拉拉駐在所遺址,到了12k,還有5k,現在雙腳已不聽使喚,大概是星期天操的太累的緣故。

11:45~12:56 又遇一巨木,過13k不遠處路旁,選擇在此午休。不知不覺倒頭就睡,一覺醒來已過一小時。頓時暑氣全消,體力已恢復了大半。這時氣溫已下降不少,加上陣陣清風徐來,真想待在此地,不願離去。不過時候已不早了,還是繼續趕路吧!

13:00 下小溪谷,此溪應是札孔溪的上源,一處不錯的午後清涼處。

13:07 叉路口指標牌,右上往拉拉山支線,往拉拉山約60分。往前續行。

13:25 來到一處開闊地,這裡就是越嶺鞍部,由此進入就是桃園縣。右方有一四方圍籬的雨量監測站,指標寫往拉拉山支稜,可往達觀山,往前一看無任何的路條,似乎很少人親臨。就往前續行。

13:35 左叉路往塔曼山,續行。

14:00 往後古道路徑相當的寬大,且有不少的巨木,終於抵達17K的鐵柵門。在此還遇到一對夫婦,說神木區哪裡有個警告牌禁止到達這裡,其實他們來到這裡一點也沒有問題。同樣地在鐵柵門,也有相同說明:福山吊橋不通,請勿進入的標語,看了不禁讓人完爾一笑。

14:26 原路折回,下坡路感覺輕鬆了不少,。

17:15~17:45 抵檜山的登山口,休息後最後的衝刺上到檜山 三點三角點 6253號 H1436m, 比想像中的快,不用25分,大約15分就夠了。

18:56 再下到4K附近,作最後的休息。

20:30 往後摸黑,一路上出現了不少的螢火蟲,嘆為觀止。過了吊橋後,回到停車處,取車回家。

後記:如上福巴越嶺古道的長度原採用台灣的蕃族一書的記載是九里六町(約36.3公里)和理蕃誌稿上的八里十九町稍有些不同。在大正九年行政區改革後,福山(李茂岸)當時是屬於台北州文山郡的生蕃地, 文山郡範圍包括深坑庄、新店庄、石碇庄、坪林庄和生蕃地,在大正11年有大幅度的駐在所的變動,其中台北州新增加了拉拉山、檜山、札(亞)孔,新竹州新增加了稜角、巴陵山、比亞散,這些就是福巴越嶺上的6個駐在所。

福巴越嶺古道,是一條泰雅族的移民路線,也是一條姻親路。經由此社路,使得泰雅族勢力範圍一度曾到達屈尺及其附近的淺山地區。位於大羅南溪和札(亞)孔溪交會處附近的福山部落,原名為李茂岸或林望眼社,溪的灣流之意。早在清朝中葉,泰雅族移民最先曾建有塔拉南(大羅南)和札(亞)孔(茶墾)二社,後來人口增加的緣故,又有了李茂岸和卡拉模基等社,經過幾次的合併就成為現在的福山部落。而巴陵,是檜木的意思。在清朝分為南北兩社,北社臨拉拉溪一帶,建有亞賊(玻希亞)社,南臨三光溪一帶,建有婆老(巴陵)社,到了大正元年(1912) 玻希亞社併入巴陵社。中巴陵,則建有泰亞侯社及下巴陵部分的巴海依社。另外還有一些小社像比沙灣、卡拉、伊波包、比亞散社。這些社經過幾次的合併和遷移,就成為現在的上、中、下巴陵部落。

而福山部落,在明治四十年(1907)日人有了插天山隘勇前進,曾在李茂岸設隘勇監督所,但後來仍遭受到頑烈的抵抗,直到大正元年(1912),才完全佔領李茂岸,並設立李茂岸駐在所。而巴陵部落,在明治四十三年(1910),有了激烈的卡奧灣隘勇線前進,於當年在巴陵接受和解儀式,到大正四年(1915),設立巴陵駐在所,並在其附近架設大砲,故巴陵山有砲台山之稱。

到了大正十一年(1922),此地區的泰雅族的反抗勢力大致已經完全底定。於是日人便修築了「李茂岸-巴陵」道路(福巴越嶺古道),藉此聯繫了「角板山-三星」道路,此為北橫公路的前身(大正五年完成)。道路分兩頭進行,在台北州部分由李茂岸橋於一月三十一日起工,三月三十一日完成;新竹州部分由稜角分遣所一月二十二日著手,至七月三十一日完成,全程共八里十九町(約33.5公里),沿途設有六個駐在所,稜角、巴陵山、比亞散、拉拉山、檜山、札(亞)孔,所費工程費約五萬日圓。

日期: 2006/07/05

人員: zax、jamil、mori

天氣:晴轉午後陰涼

行程紀錄如下:

05:20 新店捷運站出發經新烏路再轉107鄉道。

06:25 過福山部落到北107鄉道路底往馬岸方向的福山養鱒場附近停車。

06:30 往回走找到福巴古道入口,取左下階梯路過福山吊橋,開始我們今日福巴越嶺古道的來回行,全程超過35公里,上升超過1200多公尺。

06:53 循巴越嶺古道前進,一路緩上坡,不知不覺就來到1k處。

07:05 續上,扺達叉路口,左下往模故山/茶墾山,取右上。

07:38 過2k,來到3k,心想還有14k的路程,今天是想來這裡避暑,沒想到一路而來,幾乎連半點風也沒有,早已汗流夾背,揮汗如雨,幾乎過1k,就要休息一次。

07:48 來到札孔駐在所遺址的大空地,提前休息。

08:35 過4k後不久有處崩塌的溪溝,這裡清涼的水源,讓人暑氣消去一半,再經棧橋,鑽過樹洞,來到5k,還是休息吧! 大夥異口同聲說:夏天實在不是爬山天!

09:02 經兩處棧橋,來到6k。

09:51 6k過後有個大崩壁,要高繞路,小心慢行,並無危險。過了7k,有個中空枯巨木,再轉個彎,經乾溝,過斜倒木,就來到8k。

09:54 路經一個小溪溝,再次沖沖臉,消消暑。

10:13 終於來到檜山的登山口,在古道8.5k處,這裡剛好是路程的一半。還是休息吧! 心想檜山還是回來,再去登臨。

10:20 經巨倒木,再度推進到9k。

10:30 這裡有棵巨木,拍照留念。

11:01 續行過10k、前進到11k。

11:28 過疑似拉拉駐在所遺址,到了12k,還有5k,現在雙腳已不聽使喚,大概是星期天操的太累的緣故。

11:45~12:56 又遇一巨木,過13k不遠處路旁,選擇在此午休。不知不覺倒頭就睡,一覺醒來已過一小時。頓時暑氣全消,體力已恢復了大半。這時氣溫已下降不少,加上陣陣清風徐來,真想待在此地,不願離去。不過時候已不早了,還是繼續趕路吧!

13:00 下小溪谷,此溪應是札孔溪的上源,一處不錯的午後清涼處。

13:07 叉路口指標牌,右上往拉拉山支線,往拉拉山約60分。往前續行。

13:25 來到一處開闊地,這裡就是越嶺鞍部,由此進入就是桃園縣。右方有一四方圍籬的雨量監測站,指標寫往拉拉山支稜,可往達觀山,往前一看無任何的路條,似乎很少人親臨。就往前續行。

13:35 左叉路往塔曼山,續行。

14:00 往後古道路徑相當的寬大,且有不少的巨木,終於抵達17K的鐵柵門。在此還遇到一對夫婦,說神木區哪裡有個警告牌禁止到達這裡,其實他們來到這裡一點也沒有問題。同樣地在鐵柵門,也有相同說明:福山吊橋不通,請勿進入的標語,看了不禁讓人完爾一笑。

14:26 原路折回,下坡路感覺輕鬆了不少,。

17:15~17:45 抵檜山的登山口,休息後最後的衝刺上到檜山 三點三角點 6253號 H1436m, 比想像中的快,不用25分,大約15分就夠了。

18:56 再下到4K附近,作最後的休息。

20:30 往後摸黑,一路上出現了不少的螢火蟲,嘆為觀止。過了吊橋後,回到停車處,取車回家。

後記:如上福巴越嶺古道的長度原採用台灣的蕃族一書的記載是九里六町(約36.3公里)和理蕃誌稿上的八里十九町稍有些不同。在大正九年行政區改革後,福山(李茂岸)當時是屬於台北州文山郡的生蕃地, 文山郡範圍包括深坑庄、新店庄、石碇庄、坪林庄和生蕃地,在大正11年有大幅度的駐在所的變動,其中台北州新增加了拉拉山、檜山、札(亞)孔,新竹州新增加了稜角、巴陵山、比亞散,這些就是福巴越嶺上的6個駐在所。

文章附件

所有回覆

-

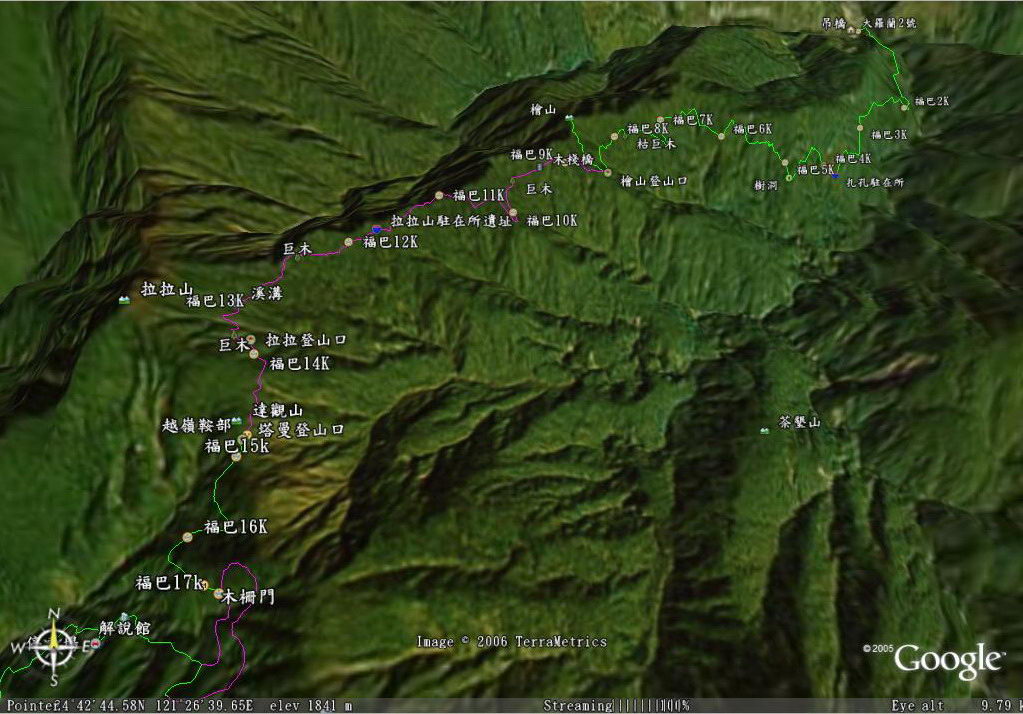

座標的設定是否有問題啊? 怎麼檜山跑到谷底裡頭去了?路線沿途的山勢也不太對。 Google Earth 挺好玩的。

座標的設定是否有問題啊? 怎麼檜山跑到谷底裡頭去了?路線沿途的山勢也不太對。 Google Earth 挺好玩的。 -

蕭郎兄: 謝謝你的提省, 發現我GPS TRACK MAKER OPTION DATUM 部分沒有改成 Hu-Tzu-shan, 所以造成航點的偏差, GOOGLE EATH 地圖 製作的學習 剛在學習階段, 麻請你這位大師多多賜教.

蕭郎兄: 謝謝你的提省, 發現我GPS TRACK MAKER OPTION DATUM 部分沒有改成 Hu-Tzu-shan, 所以造成航點的偏差, GOOGLE EATH 地圖 製作的學習 剛在學習階段, 麻請你這位大師多多賜教. -

mori sun 請問此季節這裡溫度大概?度,如晚上搭帳棚是否用得著睡袋〈或用登山外套即可〉真羨慕北部的避暑勝地。

mori sun 請問此季節這裡溫度大概?度,如晚上搭帳棚是否用得著睡袋〈或用登山外套即可〉真羨慕北部的避暑勝地。 -

老蔡大哥: 北部依然是很熱, 晚上搭帳棚帶登山外套即可, 除了拉拉山和北挿天山附近有較茂密的森林和水源, 能夠避暑外, 其他一些低海拔實在酷熱難耐.總之夏天登山是件苦差事.

老蔡大哥: 北部依然是很熱, 晚上搭帳棚帶登山外套即可, 除了拉拉山和北挿天山附近有較茂密的森林和水源, 能夠避暑外, 其他一些低海拔實在酷熱難耐.總之夏天登山是件苦差事. -

怎麼福巴越嶺古道來回會避暑行? 你們在回程 約16:10 12k附近是否看到一對 夫妻? 男的脫水 累到躺在地上休息.就是因為高溫28 29c,又是持續上行路..所 以 情況才那麼慘..夏天實在不是爬山天!不過很高興 你們三人是我們走七小 時唯一所碰到的人類..

怎麼福巴越嶺古道來回會避暑行? 你們在回程 約16:10 12k附近是否看到一對 夫妻? 男的脫水 累到躺在地上休息.就是因為高溫28 29c,又是持續上行路..所 以 情況才那麼慘..夏天實在不是爬山天!不過很高興 你們三人是我們走七小 時唯一所碰到的人類.. -

幸會!幸會! 你們應該就是那對夫婦吧! 原先以為哪裡海拔較高,去哪裡避暑是個理想的地方, 沒想到避暑沒成, 差點累死. 不過在哪裡睡上一覺感覺還不錯. 想必閣下到了上巴稜, 應該也是很晚了?

幸會!幸會! 你們應該就是那對夫婦吧! 原先以為哪裡海拔較高,去哪裡避暑是個理想的地方, 沒想到避暑沒成, 差點累死. 不過在哪裡睡上一覺感覺還不錯. 想必閣下到了上巴稜, 應該也是很晚了? -

看看貴鐵三角有領隊、嚮導、記錄,我們兩夫妻研究地圖就出發,忘了那是上行爬升1300m 地形。最主要是炎熱又沒捨風,沿途上 出汗不停,忍不住多喝了水,到6 k時、開始喝山泉水,但不知是否沒事?且12 k 時剛躺下小徑上,就被你們發現,還好沒脫外褲* 不過,受你們的激勵,18:03 就到17 k,那個木柵門左側隱約有小徑,就從那兒鑽過去。lol

看看貴鐵三角有領隊、嚮導、記錄,我們兩夫妻研究地圖就出發,忘了那是上行爬升1300m 地形。最主要是炎熱又沒捨風,沿途上 出汗不停,忍不住多喝了水,到6 k時、開始喝山泉水,但不知是否沒事?且12 k 時剛躺下小徑上,就被你們發現,還好沒脫外褲* 不過,受你們的激勵,18:03 就到17 k,那個木柵門左側隱約有小徑,就從那兒鑽過去。lol