登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

大貢占山O形縱走+再探黍頂山

- 活動日期

- 2006/2/12 - 2006/2/12

- 所屬團體

- 阿卡族勇士隊

- 困難度

- 0

2006/2/13

原本去年就想來一探,無耐颱風豪雨過後路況變差,但一直鼓不起那勇氣,直到最近又突然興起,想說過了一個冬天應該路況會稍好些,而且見這一兩天天氣又特別好,於是邀文仔前往一登,也順便帶兒子同行。

從網站最新資料得知INDIAN兄曾於去年八月攀登,不知經過去年的豪雨肆虐步道狀況變得如何,拿著祥馬前輩的登山簡訊來到大貢占山的登山口筍寮停車,就從產業道旁的布條處開始上登,前段雖有倒木在側,但一路行來還算好走,但切到第6或7處產業道時,已開始一路找路了,越往上走路況越差,不但路條稀少(很多都隨著倒竹、倒木橫躺在地上了),我揮舞著砍刀奮力向前,沿途許多路徑皆已崩坍,整叢的倒竹或帶刺植物綿延不斷,抓著藤蔓往上爬,鬆動的土石還不斷往下滑落,真是險象環生。

奮戰了三個半小時終於抵達山頂,最後抵基石前那段裬線的開闢林算是最輕鬆的一段了,我們在山頂休息片刻,看基石對面似乎有一明顯路徑上來,好奇心驅使下前往一探,發現路況出奇的好,不但路跡明顯,還有路條。於是下山時也不管它通往何處,就決定走這一條了,因為一想到早上上來的這一段還心有餘悸,不想再戰了~。走約15分鐘後竟然接到了產業道路,真是太令人意外了,因為手中搜集的資料根本沒看到有這麼一條路(可能也是自己功課做得不夠),我們一路踢產業道下山,不久在一處丁字路又接上了水泥路面,循六龜鎮的方向往下走最後竟看到我們停車的地方了,心中真是喜出望外呵,沒想到我們竟走成了大貢占山的O形縱走,全程下山只花了約一小時,而且是在完全不知情的情況下走完,看來爾後要上大貢占山還是走產業道上去(高底盤車還可以直接開到最後登山口,上登只要15~20分),會比較迅速且安全。

回到六龜鎮吃午餐,吃完後繼續我們下午的行程─「紅禾林山、黍頂山」,紅禾林山入口位於台28線47.8 K六龜農會新威辦事處左側旁巷道,順水泥行約1.2 K來到其登山口,上登約3分鐘即可達山頂,山頂立有三等三角點基石一座,照完像後續往今日最後的目標─「黍頂山」。

黍頂山位於龍肚附近,登山口沿龍肚國小旁道路往「茶頂山天雲宮」而行,此山去年8月曾經造訪,無耐南部剛遭逢颱風肆虐,倒竹遍野,在行進不易的情況下因而中途放棄。上一次來時車停於山下「石頭伯公壇」,一路沿水泥路上走,今日所剩時間有限,於是直接將車開至離登山口不遠處的「茄苳神木」停靠,整裝後沿民宅前廢棄產業道而行,前端雖有倒竹、倒木,但比起上次來時真是好多了,走到岔路口取右,此段倒竹及雜草更多了,因倒竹已乾枯,要砍斷闢路還不算太難,用踩用折的都可輕易折斷,去年來時竹子都是剛倒的,堅韌無比,葉子也多,沒有鋸子實在很難弄斷,結果此行已帶來了鋸子,卻反而用不上了。

走到最後路條變得很稀少,而且雜草叢生,遍地的雜林看不出該往哪走,看圖似乎應該直走,不過黍頂山的方位又好像在左,於是又在倒竹中尋尋覓覓一番,好不容易理出了一段往山頂走的路,東鑽西竄終於見到眼前高處一片透光,大夥們一陣欣喜直奔山頂,結果看到的是一片雜草藤蔓,卻看不見三角點基石在何處,心想會不會走錯山頭了,趕緊四周尋覓,還好皇天不負苦心人,終於讓我們給找到基石了。可能是久未有山友造訪,以至基石都已被雜草藤蔓給淹沒了,拿起砍刀清理,讓基石重見天日,文仔也順便拿起了油漆筆替已模糊不清的文字編號再次彩繪,又是一顆美麗雄偉的三等三角點了,眺望遠處山下正是美濃一帶,雖天空灰暗,但遠方的月光山連脈依稀可見,中正湖於美濃平原上微透白光,去年的造訪未竟,今日總算償了登黍頂山的宿願,大夥們在這美麗的山頂合影留念,也結束了今天一天的基石巡禮。

從網站最新資料得知INDIAN兄曾於去年八月攀登,不知經過去年的豪雨肆虐步道狀況變得如何,拿著祥馬前輩的登山簡訊來到大貢占山的登山口筍寮停車,就從產業道旁的布條處開始上登,前段雖有倒木在側,但一路行來還算好走,但切到第6或7處產業道時,已開始一路找路了,越往上走路況越差,不但路條稀少(很多都隨著倒竹、倒木橫躺在地上了),我揮舞著砍刀奮力向前,沿途許多路徑皆已崩坍,整叢的倒竹或帶刺植物綿延不斷,抓著藤蔓往上爬,鬆動的土石還不斷往下滑落,真是險象環生。

奮戰了三個半小時終於抵達山頂,最後抵基石前那段裬線的開闢林算是最輕鬆的一段了,我們在山頂休息片刻,看基石對面似乎有一明顯路徑上來,好奇心驅使下前往一探,發現路況出奇的好,不但路跡明顯,還有路條。於是下山時也不管它通往何處,就決定走這一條了,因為一想到早上上來的這一段還心有餘悸,不想再戰了~。走約15分鐘後竟然接到了產業道路,真是太令人意外了,因為手中搜集的資料根本沒看到有這麼一條路(可能也是自己功課做得不夠),我們一路踢產業道下山,不久在一處丁字路又接上了水泥路面,循六龜鎮的方向往下走最後竟看到我們停車的地方了,心中真是喜出望外呵,沒想到我們竟走成了大貢占山的O形縱走,全程下山只花了約一小時,而且是在完全不知情的情況下走完,看來爾後要上大貢占山還是走產業道上去(高底盤車還可以直接開到最後登山口,上登只要15~20分),會比較迅速且安全。

回到六龜鎮吃午餐,吃完後繼續我們下午的行程─「紅禾林山、黍頂山」,紅禾林山入口位於台28線47.8 K六龜農會新威辦事處左側旁巷道,順水泥行約1.2 K來到其登山口,上登約3分鐘即可達山頂,山頂立有三等三角點基石一座,照完像後續往今日最後的目標─「黍頂山」。

黍頂山位於龍肚附近,登山口沿龍肚國小旁道路往「茶頂山天雲宮」而行,此山去年8月曾經造訪,無耐南部剛遭逢颱風肆虐,倒竹遍野,在行進不易的情況下因而中途放棄。上一次來時車停於山下「石頭伯公壇」,一路沿水泥路上走,今日所剩時間有限,於是直接將車開至離登山口不遠處的「茄苳神木」停靠,整裝後沿民宅前廢棄產業道而行,前端雖有倒竹、倒木,但比起上次來時真是好多了,走到岔路口取右,此段倒竹及雜草更多了,因倒竹已乾枯,要砍斷闢路還不算太難,用踩用折的都可輕易折斷,去年來時竹子都是剛倒的,堅韌無比,葉子也多,沒有鋸子實在很難弄斷,結果此行已帶來了鋸子,卻反而用不上了。

走到最後路條變得很稀少,而且雜草叢生,遍地的雜林看不出該往哪走,看圖似乎應該直走,不過黍頂山的方位又好像在左,於是又在倒竹中尋尋覓覓一番,好不容易理出了一段往山頂走的路,東鑽西竄終於見到眼前高處一片透光,大夥們一陣欣喜直奔山頂,結果看到的是一片雜草藤蔓,卻看不見三角點基石在何處,心想會不會走錯山頭了,趕緊四周尋覓,還好皇天不負苦心人,終於讓我們給找到基石了。可能是久未有山友造訪,以至基石都已被雜草藤蔓給淹沒了,拿起砍刀清理,讓基石重見天日,文仔也順便拿起了油漆筆替已模糊不清的文字編號再次彩繪,又是一顆美麗雄偉的三等三角點了,眺望遠處山下正是美濃一帶,雖天空灰暗,但遠方的月光山連脈依稀可見,中正湖於美濃平原上微透白光,去年的造訪未竟,今日總算償了登黍頂山的宿願,大夥們在這美麗的山頂合影留念,也結束了今天一天的基石巡禮。

文章附件

所有回覆

-

欽仔、文仔兩勇士帶領小勇士幾乎每星期勇闖山林,不久南部的山也都會有您們的足跡。大貢占山此山不高,不過天氣炎熱走起來會中暑,我們上次行走下來幾乎倒地不起。恭喜您們發現一條快速捷徑,探勘當中的樂趣就在此,看來下次要跟著您們腳步而走!

欽仔、文仔兩勇士帶領小勇士幾乎每星期勇闖山林,不久南部的山也都會有您們的足跡。大貢占山此山不高,不過天氣炎熱走起來會中暑,我們上次行走下來幾乎倒地不起。恭喜您們發現一條快速捷徑,探勘當中的樂趣就在此,看來下次要跟著您們腳步而走! -

欽仔前輩: 您好. 請問,您這篇文章裡的"黍頂山"是否又名"茶頂山"? 因為,我看照片中三角點的編號和茶頂山是一樣的. 恭喜,您們能順利登頂並找到三角點. 見文中所寫,攻頂前的黍頂山 路線似乎不好走也不好找.請問,您們此次前去,是否綁上布條或清出 一條明顯的路徑. 本人想循您們的路線去拜訪此山.去年三月時,我本有意前去,無奈當時弄錯 資料,將"茶青角山"誤記為"茶頂山",結果上到"茶青角山"山頂,卻又找不到 三角點,敗興而回.

欽仔前輩: 您好. 請問,您這篇文章裡的"黍頂山"是否又名"茶頂山"? 因為,我看照片中三角點的編號和茶頂山是一樣的. 恭喜,您們能順利登頂並找到三角點. 見文中所寫,攻頂前的黍頂山 路線似乎不好走也不好找.請問,您們此次前去,是否綁上布條或清出 一條明顯的路徑. 本人想循您們的路線去拜訪此山.去年三月時,我本有意前去,無奈當時弄錯 資料,將"茶青角山"誤記為"茶頂山",結果上到"茶青角山"山頂,卻又找不到 三角點,敗興而回. -

INDIAN 兄 您真是太抬舉我們了,應該我們是在跟著您的腳步走啦,沒有您這些前輩在前種樹,我們又何享受樹下的涼快!上回茄芝萊順利攻頂,還未能當面向您致謝呢!我們要走的路還很漫長,還望您爾後多多關照與提攜了。 這回上大貢占山方知已有捷徑上山,只是看這產業道似乎也已存在一陣時間了,為何都未曾聽人說起,這一點倒令人不解,只是從產業道上到三角點這一段路好像是剛開闢過沒多久似的,路條也比較新,看到的有「東港博岳」及「大坑藍波」的路條,貼上三張實地的照片給大家參考了。

INDIAN 兄 您真是太抬舉我們了,應該我們是在跟著您的腳步走啦,沒有您這些前輩在前種樹,我們又何享受樹下的涼快!上回茄芝萊順利攻頂,還未能當面向您致謝呢!我們要走的路還很漫長,還望您爾後多多關照與提攜了。 這回上大貢占山方知已有捷徑上山,只是看這產業道似乎也已存在一陣時間了,為何都未曾聽人說起,這一點倒令人不解,只是從產業道上到三角點這一段路好像是剛開闢過沒多久似的,路條也比較新,看到的有「東港博岳」及「大坑藍波」的路條,貼上三張實地的照片給大家參考了。 -

JohnLin 兄您好 其實當初我們也曾將「茶頂山」誤認為「黍頂山」,因為這兩座山的確都相隔滿近的,而當地人也經常由山下健行至山上的「茶頂山天雲宮」以至茶頂山之名反而比黍頂山來得響亮了。但真正的三等三角點基石則是「黍頂山」,查經建版兩萬五地圖,其位置就在 縱2534251、橫207614 之點,標示高度:457,山名曰:黍頂山。 而茶頂山正確位置應該在圖上「月眉山」北方約600 M 的位置,山頂並無基石。祥馬前輩曾經於89/8/6日繪製一份簡訊所述之「茶頂山」應該是筆誤,其內容所描述的步道概況看來是「黍頂山」沒錯。 那天由於路條都在大貢占山用完了(因路跡不明,綁得太兇了~),所以黍頂山的路條只綁到產業道接右岔路口即已耗盡,不過從這裡開始走只要再20分鐘左右即可登頂,沿途路障我們也有略做清理,只要仔細循路跡前進,應該可順利抵達山頂才是,祝 順利成功

JohnLin 兄您好 其實當初我們也曾將「茶頂山」誤認為「黍頂山」,因為這兩座山的確都相隔滿近的,而當地人也經常由山下健行至山上的「茶頂山天雲宮」以至茶頂山之名反而比黍頂山來得響亮了。但真正的三等三角點基石則是「黍頂山」,查經建版兩萬五地圖,其位置就在 縱2534251、橫207614 之點,標示高度:457,山名曰:黍頂山。 而茶頂山正確位置應該在圖上「月眉山」北方約600 M 的位置,山頂並無基石。祥馬前輩曾經於89/8/6日繪製一份簡訊所述之「茶頂山」應該是筆誤,其內容所描述的步道概況看來是「黍頂山」沒錯。 那天由於路條都在大貢占山用完了(因路跡不明,綁得太兇了~),所以黍頂山的路條只綁到產業道接右岔路口即已耗盡,不過從這裡開始走只要再20分鐘左右即可登頂,沿途路障我們也有略做清理,只要仔細循路跡前進,應該可順利抵達山頂才是,祝 順利成功 -

為了更清楚說明大貢占山產業道登山口實地路況,續貼幾張照片說明.....

為了更清楚說明大貢占山產業道登山口實地路況,續貼幾張照片說明..... -

==> 在 prowang(欽仔) 的文章提到: > 看基石對面似乎有一明顯路徑上來,好奇心驅使下前往一探,發現路況出奇的好, > 不但路跡明顯,還有路條。走約15分鐘後竟然接到了產業道路,真是太令人意外了, > 我們一路踢產業道下山,不久在一處丁字路又接上了水泥路面, > 循六龜鎮的方向往下走最後竟看到我們停車的地方了,心中真是喜出望外呵, > 沒想到我們竟走成了大貢占山的O形縱走, > 全程下山只花了約一小時,而且是在完全不知情的情況下走完, > 看來爾後要上大貢占山還是走產業道上去(高底盤車還可以直接開到最後登山口, > 上登只要15~20分),會比較迅速且安全。 所以你們的O形縱走是順時針的, 從大貢占山基點大致往西北向下山(屬杉林鄉境), 再走大貢占山北側的越嶺車道大致東下到六龜鄉這邊的筍寮登山口, 不知有無誤讀? 五六年前我也曾開車經過「林班分31左36號」, 但卻是另向而行 (電桿編號為 31左35、31左34、31左33 .... 遞減) 從山頭的西邊繞到西南南邊, 最後在編號 <林班分62左24> 的電桿附近停車, 再約 45min 登頂大貢占山. 將敝人的記錄貼在下方以附驥尾. 不知為何那時會把〈林班分〉記成〈分林班〉, 且當年是純文字稿, 現在讀來自己都覺得有點囉嗦. ^^ -- 作者: forjjlu (阿竹) 看板: mountains 標題: 大貢占山 時間: Fri Dec 8 18:55:45 2000 大貢占山, 海拔高 823m , 山頂有座二等基石, 是玉山山脈南端最後一座具有山勢的山頭, 位在高雄縣六龜鄉, 杉林鄉及美濃鎮三行政區的分界點上. 大貢占山是美濃鎮最高峰, 在風水上也是美濃鎮的少祖山. 來龍從太祖山玉山一路南下, 在大貢占山做最後的大隆起後, 便往南分成兩支, 左青龍右白虎環抱著整個美濃平原. 再加上本來就跟著來龍一路南下, 從龍虎外側包夾, 並在平原南邊會合的荖濃溪與旗山溪, 整個構成一個地靈人傑的絕佳形勢, 而冷覷紅塵的大貢占山, 也在這形勢中佔了首要地位. 有趣的是, 這山從南邊的美濃鎮似乎無法直接上去, 必須從西北邊的杉林鄉或東北邊的六龜鄉登頂. 傳統登山路線只有條從北側上去的路線. 大貢占山北鞍 (高約470M) 有條越嶺產道, 傳統路線的登山口, 就在這條車道東端入口 (六龜國中南邊巷口, 高約240M) , 再進入山區約 1.6K 處, (大貢占山北稜 529M 標高點東北分稜稜末, 高約320M) , 登山路條甚多, 估計從登山口起輕裝登頂的時間約為一到兩小時, 適合搭車族或愛惜車車的人, 二等花崗岩基點在山頂廢墟旁, 可惜四周樹高無展望. 十二月上旬, 一時興起, 便開著車往探這座已觀望了一陣子的此山, 登頂途中有著許多迷糊與幸運, 包括傳統路線在內的許多資訊都是在下山途中才慢慢組織起來的. 只可憐了我家那輛低底盤轎車, 傷痕累累地下山. ^^; 記錄 2000/12 摘要: 沿產道繞到山頭西南南側, 在編號 <高分林班62左24> 電桿旁, 走岔路廢造林產道登頂約需 45min . 產道主線是從杉林鄉上山的, 但從六龜國中南邊巷口入山, 走越嶺路可在山頭北側接上此產道. 那天是駕著車從六龜國中旁的巷子入山, 過傳統登山口, 再越過大貢占山北鞍後, 斜接上從杉林鄉過來的產道. 會用 *接上* 一詞, 是因為從本來沒有電線的地方, 遇到了從杉林鄉一路過來還有編號的電線桿. 電線桿上的編號對於描述產道倒是極有用, 從接到電線的地方 (這邊屬於高分林班31號分出的支線) , 車續西行往下山方向走 (電桿編號從 31-38, 31-37, 31-36.... 慢慢遞減) , 接主線後左轉往山上走 (電桿編號從 31, 32, 33... 慢慢遞增), 後遇支線再取左 (電桿編號從 62左1, 62左2, 62左3... 慢慢遞增) , 不知不覺竟已從大貢占山北側, 西側, 再越過西南稜來到山頭南側. 在產道又遇到岔路的地方, 利用岔路迴車, 終於把飽受折磨的轎車停下來, 開始步行 (泊車處在山頭西南南高約 570M 處). 從停車的岔路口處仍取左走沒有多久, 編號 <高林分班62左24> 的電桿旁有向上的廢產道, 福臨心至從這邊往上走, 之來之去, 竟然就一路來到離山頂約五分鐘步程的地方. 約在山頂東稜高約 810M 處, 廢產道剛好離稜線極近, 往右離開西向的產道改走稜線 (事後發現這恰是離開產道登頂的最佳選擇) , 不久後遇到從北邊來的傳統登山路線, 再走一小段後就是山頂基點. 計從停車處登頂花了 45min , 從山頂回到停車處花了 30min . 這條登頂的廢產道應該是當年造林用的, 在林道末一帶, 整個山頂南側都是人造杉林, 需注意的是, 沿廢產道上山時, 在不少地方有其它廢支線接上來, 回程下山時可若不注意, 可能會誤走其它支線往下, 耽誤回到停車處的時間. 另外, 山頂雖然沒展望, 但在南側產道停車的地方視野倒是極好, 可遠瞰整個美濃地區. :) 從停車處回六龜國中的里程約為八公里.

==> 在 prowang(欽仔) 的文章提到: > 看基石對面似乎有一明顯路徑上來,好奇心驅使下前往一探,發現路況出奇的好, > 不但路跡明顯,還有路條。走約15分鐘後竟然接到了產業道路,真是太令人意外了, > 我們一路踢產業道下山,不久在一處丁字路又接上了水泥路面, > 循六龜鎮的方向往下走最後竟看到我們停車的地方了,心中真是喜出望外呵, > 沒想到我們竟走成了大貢占山的O形縱走, > 全程下山只花了約一小時,而且是在完全不知情的情況下走完, > 看來爾後要上大貢占山還是走產業道上去(高底盤車還可以直接開到最後登山口, > 上登只要15~20分),會比較迅速且安全。 所以你們的O形縱走是順時針的, 從大貢占山基點大致往西北向下山(屬杉林鄉境), 再走大貢占山北側的越嶺車道大致東下到六龜鄉這邊的筍寮登山口, 不知有無誤讀? 五六年前我也曾開車經過「林班分31左36號」, 但卻是另向而行 (電桿編號為 31左35、31左34、31左33 .... 遞減) 從山頭的西邊繞到西南南邊, 最後在編號 <林班分62左24> 的電桿附近停車, 再約 45min 登頂大貢占山. 將敝人的記錄貼在下方以附驥尾. 不知為何那時會把〈林班分〉記成〈分林班〉, 且當年是純文字稿, 現在讀來自己都覺得有點囉嗦. ^^ -- 作者: forjjlu (阿竹) 看板: mountains 標題: 大貢占山 時間: Fri Dec 8 18:55:45 2000 大貢占山, 海拔高 823m , 山頂有座二等基石, 是玉山山脈南端最後一座具有山勢的山頭, 位在高雄縣六龜鄉, 杉林鄉及美濃鎮三行政區的分界點上. 大貢占山是美濃鎮最高峰, 在風水上也是美濃鎮的少祖山. 來龍從太祖山玉山一路南下, 在大貢占山做最後的大隆起後, 便往南分成兩支, 左青龍右白虎環抱著整個美濃平原. 再加上本來就跟著來龍一路南下, 從龍虎外側包夾, 並在平原南邊會合的荖濃溪與旗山溪, 整個構成一個地靈人傑的絕佳形勢, 而冷覷紅塵的大貢占山, 也在這形勢中佔了首要地位. 有趣的是, 這山從南邊的美濃鎮似乎無法直接上去, 必須從西北邊的杉林鄉或東北邊的六龜鄉登頂. 傳統登山路線只有條從北側上去的路線. 大貢占山北鞍 (高約470M) 有條越嶺產道, 傳統路線的登山口, 就在這條車道東端入口 (六龜國中南邊巷口, 高約240M) , 再進入山區約 1.6K 處, (大貢占山北稜 529M 標高點東北分稜稜末, 高約320M) , 登山路條甚多, 估計從登山口起輕裝登頂的時間約為一到兩小時, 適合搭車族或愛惜車車的人, 二等花崗岩基點在山頂廢墟旁, 可惜四周樹高無展望. 十二月上旬, 一時興起, 便開著車往探這座已觀望了一陣子的此山, 登頂途中有著許多迷糊與幸運, 包括傳統路線在內的許多資訊都是在下山途中才慢慢組織起來的. 只可憐了我家那輛低底盤轎車, 傷痕累累地下山. ^^; 記錄 2000/12 摘要: 沿產道繞到山頭西南南側, 在編號 <高分林班62左24> 電桿旁, 走岔路廢造林產道登頂約需 45min . 產道主線是從杉林鄉上山的, 但從六龜國中南邊巷口入山, 走越嶺路可在山頭北側接上此產道. 那天是駕著車從六龜國中旁的巷子入山, 過傳統登山口, 再越過大貢占山北鞍後, 斜接上從杉林鄉過來的產道. 會用 *接上* 一詞, 是因為從本來沒有電線的地方, 遇到了從杉林鄉一路過來還有編號的電線桿. 電線桿上的編號對於描述產道倒是極有用, 從接到電線的地方 (這邊屬於高分林班31號分出的支線) , 車續西行往下山方向走 (電桿編號從 31-38, 31-37, 31-36.... 慢慢遞減) , 接主線後左轉往山上走 (電桿編號從 31, 32, 33... 慢慢遞增), 後遇支線再取左 (電桿編號從 62左1, 62左2, 62左3... 慢慢遞增) , 不知不覺竟已從大貢占山北側, 西側, 再越過西南稜來到山頭南側. 在產道又遇到岔路的地方, 利用岔路迴車, 終於把飽受折磨的轎車停下來, 開始步行 (泊車處在山頭西南南高約 570M 處). 從停車的岔路口處仍取左走沒有多久, 編號 <高林分班62左24> 的電桿旁有向上的廢產道, 福臨心至從這邊往上走, 之來之去, 竟然就一路來到離山頂約五分鐘步程的地方. 約在山頂東稜高約 810M 處, 廢產道剛好離稜線極近, 往右離開西向的產道改走稜線 (事後發現這恰是離開產道登頂的最佳選擇) , 不久後遇到從北邊來的傳統登山路線, 再走一小段後就是山頂基點. 計從停車處登頂花了 45min , 從山頂回到停車處花了 30min . 這條登頂的廢產道應該是當年造林用的, 在林道末一帶, 整個山頂南側都是人造杉林, 需注意的是, 沿廢產道上山時, 在不少地方有其它廢支線接上來, 回程下山時可若不注意, 可能會誤走其它支線往下, 耽誤回到停車處的時間. 另外, 山頂雖然沒展望, 但在南側產道停車的地方視野倒是極好, 可遠瞰整個美濃地區. :) 從停車處回六龜國中的里程約為八公里. -

鏡竹 兄: 您對大貢占山之瞭解,真令我們佩服,看您非但對附近產業道熟悉,連整個區域的地形地貌均有深入之研究,是我們所驚嘆的! 您發表的紀錄我讀過幾篇,每一次的行程記錄均敘述的鉅細靡遺,時間、地點、事件、路況都非常詳盡記載,攝影技術更令人激賞,這些都是值得我們去學習的。我們也是想藉由探索基石的登山健行過程中,除了欣賞山川之美外,更想能深入去了解這塊土地的人文歷史事件,與每個地方的風俗特色,有時山中古道旁的殘破遺址,其背後都有著它曾經燦爛過可歌可泣的歷史不是嗎! 我們對這片土地的認識還是再初學階段,要學習及瞭解的地方還有太多太多,望前輩多指教了。

鏡竹 兄: 您對大貢占山之瞭解,真令我們佩服,看您非但對附近產業道熟悉,連整個區域的地形地貌均有深入之研究,是我們所驚嘆的! 您發表的紀錄我讀過幾篇,每一次的行程記錄均敘述的鉅細靡遺,時間、地點、事件、路況都非常詳盡記載,攝影技術更令人激賞,這些都是值得我們去學習的。我們也是想藉由探索基石的登山健行過程中,除了欣賞山川之美外,更想能深入去了解這塊土地的人文歷史事件,與每個地方的風俗特色,有時山中古道旁的殘破遺址,其背後都有著它曾經燦爛過可歌可泣的歷史不是嗎! 我們對這片土地的認識還是再初學階段,要學習及瞭解的地方還有太多太多,望前輩多指教了。 -

欽仔前輩: 感謝您的指正. 我對茶頂山的初步資料,確實是來自站內祥馬前輩於89/8/6日所繪製之「茶頂山」的路線圖.我剛查過7777前輩的基石資料,編號475的三等三角點的山名,的確為"黍頂山",對於本人一時不察,造成您的困擾,甚感歉意.

欽仔前輩: 感謝您的指正. 我對茶頂山的初步資料,確實是來自站內祥馬前輩於89/8/6日所繪製之「茶頂山」的路線圖.我剛查過7777前輩的基石資料,編號475的三等三角點的山名,的確為"黍頂山",對於本人一時不察,造成您的困擾,甚感歉意. -

剛剛看到Johnlin兄的回應及7777的基石資料,才發現黍頂山的基石編號應該是475號才對,沒想到我也被祥馬圖集的「茶頂山」山訊誤導了,真是讓大家見笑了,由於黍頂山的基石上端已有破損模糊不清,因此那天上色時先塗下端的「七五號」最後再依祥馬「茶頂山」山訊內容所載基石編號在上端塗上「五」所以就變成了五七五號,難怪那天塗「五」時總覺得不太順?????真的是對不起廣大山友們,本人未經查證就誤把基石編號塗成了五七五號.希望後續如有山友造訪再把基石編號「正名」為四七五號.再此深深致歉........ 文仔 敬上

剛剛看到Johnlin兄的回應及7777的基石資料,才發現黍頂山的基石編號應該是475號才對,沒想到我也被祥馬圖集的「茶頂山」山訊誤導了,真是讓大家見笑了,由於黍頂山的基石上端已有破損模糊不清,因此那天上色時先塗下端的「七五號」最後再依祥馬「茶頂山」山訊內容所載基石編號在上端塗上「五」所以就變成了五七五號,難怪那天塗「五」時總覺得不太順?????真的是對不起廣大山友們,本人未經查證就誤把基石編號塗成了五七五號.希望後續如有山友造訪再把基石編號「正名」為四七五號.再此深深致歉........ 文仔 敬上 -

==> 在 prowang(欽仔) 的文中提到: > 您對大貢占山之瞭解,真令我們佩服,看您非但對附近產業道熟 > 悉,連整個區域的地形地貌均有深入之研究,是我們所驚嘆的! 那裡,真正熟悉又有研究的, 其實是從「林班分31左96」開路上去的有心人, 大貢占山我只登過一次,還有很多一知半解的地方。 我也很欽羨你能帶兒子上山, 我家那隻小龍啊,身體跟耐心都欠佳,還很有待調養跟鍛鍊。 ^^

==> 在 prowang(欽仔) 的文中提到: > 您對大貢占山之瞭解,真令我們佩服,看您非但對附近產業道熟 > 悉,連整個區域的地形地貌均有深入之研究,是我們所驚嘆的! 那裡,真正熟悉又有研究的, 其實是從「林班分31左96」開路上去的有心人, 大貢占山我只登過一次,還有很多一知半解的地方。 我也很欽羨你能帶兒子上山, 我家那隻小龍啊,身體跟耐心都欠佳,還很有待調養跟鍛鍊。 ^^ -

懷著愧疚贖罪的心情,在今天(2/18)下午又去了一趟黍頂山,並且將基石編號給「正名」為「四七五」號,還給黍頂山基石一個清白正確的編號,也避免爾後會以訛傳訛的錯下去,也算是對爾後造訪的山友有所交代,看著重新上粧且基石編號正確的三角點,感覺真的好爽!!! 文仔 敬上

懷著愧疚贖罪的心情,在今天(2/18)下午又去了一趟黍頂山,並且將基石編號給「正名」為「四七五」號,還給黍頂山基石一個清白正確的編號,也避免爾後會以訛傳訛的錯下去,也算是對爾後造訪的山友有所交代,看著重新上粧且基石編號正確的三角點,感覺真的好爽!!! 文仔 敬上 -

欽仔前輩: 昨日與二位山友前輩帶著您的記錄文章欲前往"黍頂山",唉!無奈以下二點原因,所以未能登頂,真是感到非常的遺憾。 1.天色昏暗、視線不佳:白天已先登其它的山頂,所以到達"茄苳神木"時,已經差不多下午六點多了吧! 2.標視不清、路跡不明:而你所謂的"茄苳神木"似乎不是茄苳樹呢?(葉子不像ㄋ),而"民宅"也似乎不像?應該是工寮吧!然而,對面的廢產業道路也被雜草欉掩蓋到不能確認是否為正確路線呢?光是確認前面三項標示物,就已浪費了十分鐘有吧!而且,一般的登山布條都沒有,一路上倒竹、雜草多到不行,走了大約二十來分鐘吧!才看到一條紅色的布條,真不知還要走多久?而且天色很暗,三人還是決定不再前往了,請問那路上祇有那一條布條嗎? 重點:從廢產業道路起算,正常腳程,抵達三角點,應該是多久的時間呢? 還有,三角點是要從產業道路的左或右方上去? 文仔前輩: 可以對你抱怨一點點嗎?(您可以不接受哦!) 2/18您再一次上山時,沒有在產業道路口及一路上多綁一些些布條,害我們這些後輩無從找起,本以為您再一次造訪,一定會加強路跡,所以這天的行程才很放心的把"黍頂山"放在最後的目標呢!沒想到,天不從人願,一切還是要靠自己吧!

欽仔前輩: 昨日與二位山友前輩帶著您的記錄文章欲前往"黍頂山",唉!無奈以下二點原因,所以未能登頂,真是感到非常的遺憾。 1.天色昏暗、視線不佳:白天已先登其它的山頂,所以到達"茄苳神木"時,已經差不多下午六點多了吧! 2.標視不清、路跡不明:而你所謂的"茄苳神木"似乎不是茄苳樹呢?(葉子不像ㄋ),而"民宅"也似乎不像?應該是工寮吧!然而,對面的廢產業道路也被雜草欉掩蓋到不能確認是否為正確路線呢?光是確認前面三項標示物,就已浪費了十分鐘有吧!而且,一般的登山布條都沒有,一路上倒竹、雜草多到不行,走了大約二十來分鐘吧!才看到一條紅色的布條,真不知還要走多久?而且天色很暗,三人還是決定不再前往了,請問那路上祇有那一條布條嗎? 重點:從廢產業道路起算,正常腳程,抵達三角點,應該是多久的時間呢? 還有,三角點是要從產業道路的左或右方上去? 文仔前輩: 可以對你抱怨一點點嗎?(您可以不接受哦!) 2/18您再一次上山時,沒有在產業道路口及一路上多綁一些些布條,害我們這些後輩無從找起,本以為您再一次造訪,一定會加強路跡,所以這天的行程才很放心的把"黍頂山"放在最後的目標呢!沒想到,天不從人願,一切還是要靠自己吧! -

Kumiko 前輩: 看了您的敘述還真感到不好意思,沒想到您依照小弟的記錄去了趟黍頂山,卻未竟而歸,令我也深感歉意!自從我們今年二月去探訪此山至於今也已近半年,路況是否還有受到入夏以來的颱風及豪大雨的影響,我也不得而知,但路條稀少是事實,由於我們那趟也是將黍頂山安排於最後目標,路條在大貢占山早已用盡,所以也沒再綁了,不過我還是替您數落文仔一頓了~^_^,但好像也不至於稀少到您所描述的那般,不知您們是否走對路沒? 下面網站是我個人的網站,對黍頂山也有比較詳細的描述,做得不是很好,還請別見笑,但希望能對您有所參考與幫助。 http://www.prowang.idv.tw/small%20mountain/s/shu%20ding%20shan/shu%20ding%20shan.htm 欽仔 上

Kumiko 前輩: 看了您的敘述還真感到不好意思,沒想到您依照小弟的記錄去了趟黍頂山,卻未竟而歸,令我也深感歉意!自從我們今年二月去探訪此山至於今也已近半年,路況是否還有受到入夏以來的颱風及豪大雨的影響,我也不得而知,但路條稀少是事實,由於我們那趟也是將黍頂山安排於最後目標,路條在大貢占山早已用盡,所以也沒再綁了,不過我還是替您數落文仔一頓了~^_^,但好像也不至於稀少到您所描述的那般,不知您們是否走對路沒? 下面網站是我個人的網站,對黍頂山也有比較詳細的描述,做得不是很好,還請別見笑,但希望能對您有所參考與幫助。 http://www.prowang.idv.tw/small%20mountain/s/shu%20ding%20shan/shu%20ding%20shan.htm 欽仔 上 -

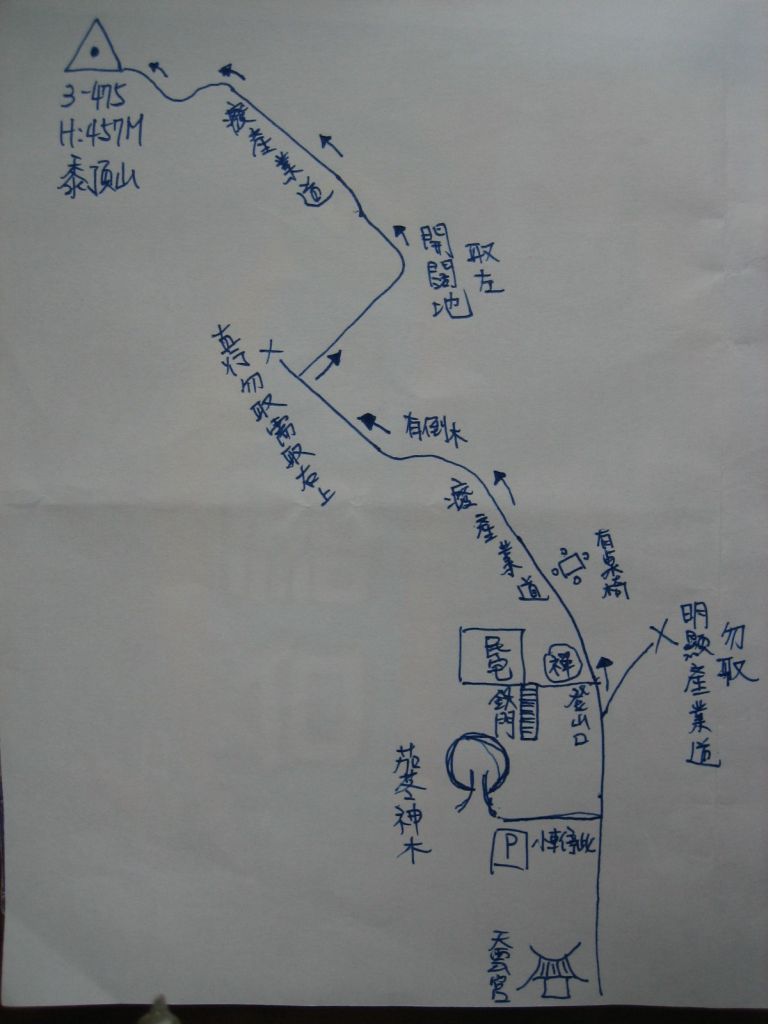

Kumiko先進, 我不是前輩,依登山資歷來講,我只能算是幼幼班,直接叫我文仔就可以了,後面那個「前輩」太沉重,實在愧不敢當,還望各位先進前輩多加提攜照顧. 你當然有抱怨的權利,我也欣然接受,畢竟記錄PO上來也是要對山友有所交代的,只怪當時布條帶的不夠多,無法綁的很密集,造成你們鍛羽而歸,深感抱歉. 為了彌補你們,小弟手繪了一張「草圖 」僅供參考,姑且看之,你們參考看看,希望你們成功. 文仔 敬上

Kumiko先進, 我不是前輩,依登山資歷來講,我只能算是幼幼班,直接叫我文仔就可以了,後面那個「前輩」太沉重,實在愧不敢當,還望各位先進前輩多加提攜照顧. 你當然有抱怨的權利,我也欣然接受,畢竟記錄PO上來也是要對山友有所交代的,只怪當時布條帶的不夠多,無法綁的很密集,造成你們鍛羽而歸,深感抱歉. 為了彌補你們,小弟手繪了一張「草圖 」僅供參考,姑且看之,你們參考看看,希望你們成功. 文仔 敬上 -

二位前輩: 看了二位所照的圖片及手繪地圖後,才發現原來是我們車開的太快,在民宅前的"明顯產業道"衝過頭了啦!真對不起!還對二位有所抱怨,真是不好意思! 那天如在山上有緣碰面,必以茶當酒賠不是。 久美子 敬上

二位前輩: 看了二位所照的圖片及手繪地圖後,才發現原來是我們車開的太快,在民宅前的"明顯產業道"衝過頭了啦!真對不起!還對二位有所抱怨,真是不好意思! 那天如在山上有緣碰面,必以茶當酒賠不是。 久美子 敬上