登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

三針後山登山口、粗坑山南麓與冷埤O行環繞路線-蘭陽新出土基石巡禮篇【順訪大三鬮林宅等古蹟】

- 活動日期

- 2024/5/20 - 2024/5/20

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 2

- 類型

- » »

2024/5/22

三針後山登山口、粗坑山南麓與冷埤O行環繞路線-蘭陽新出土基石巡禮篇【順訪大三鬮林宅等古蹟】

三針後山登山口、粗坑山南麓與冷埤O行環繞路線-蘭陽新出土基石巡禮篇【順訪大三鬮林宅等古蹟】

成員:阿德與小李

日期:113.05.20

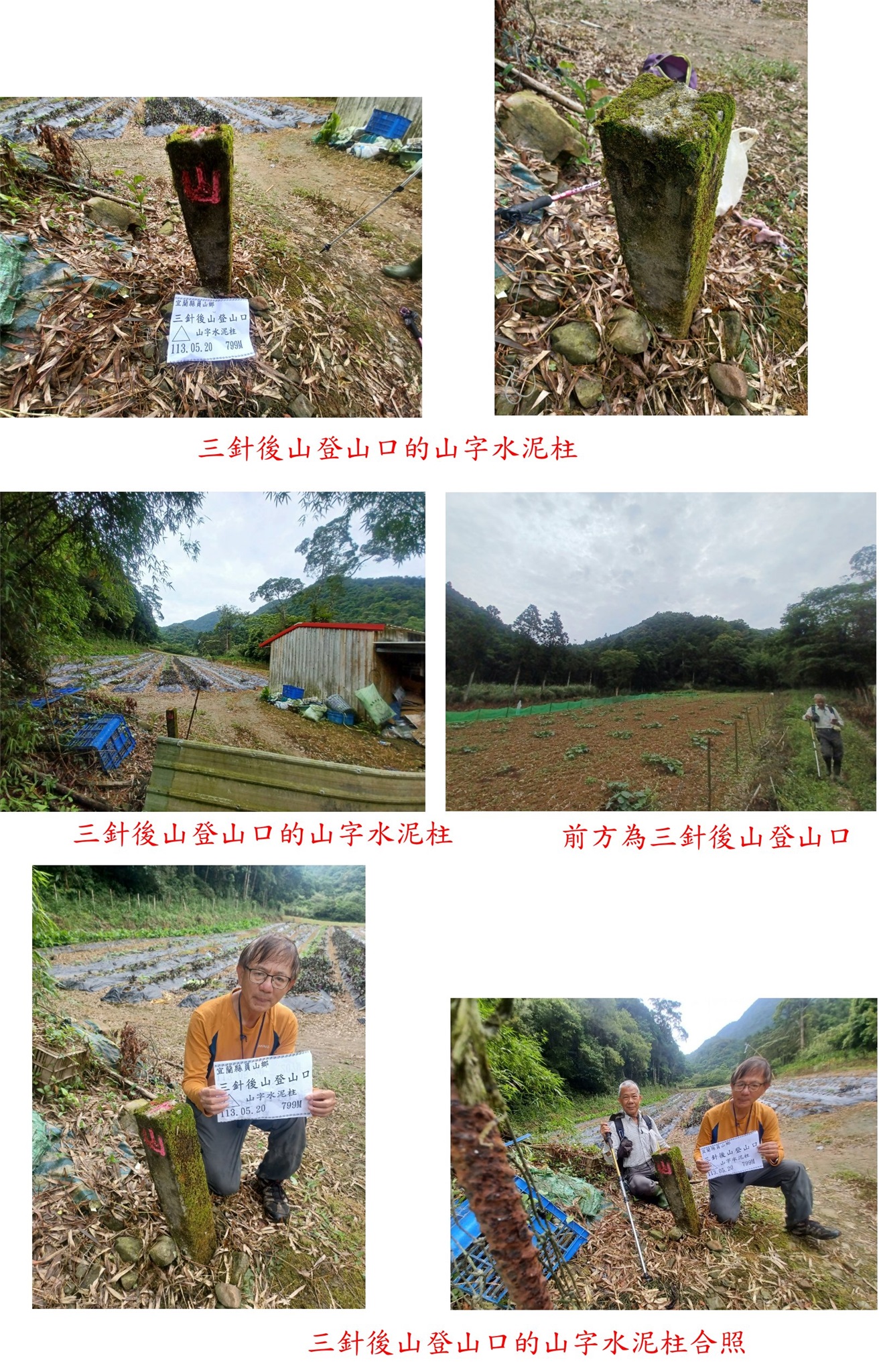

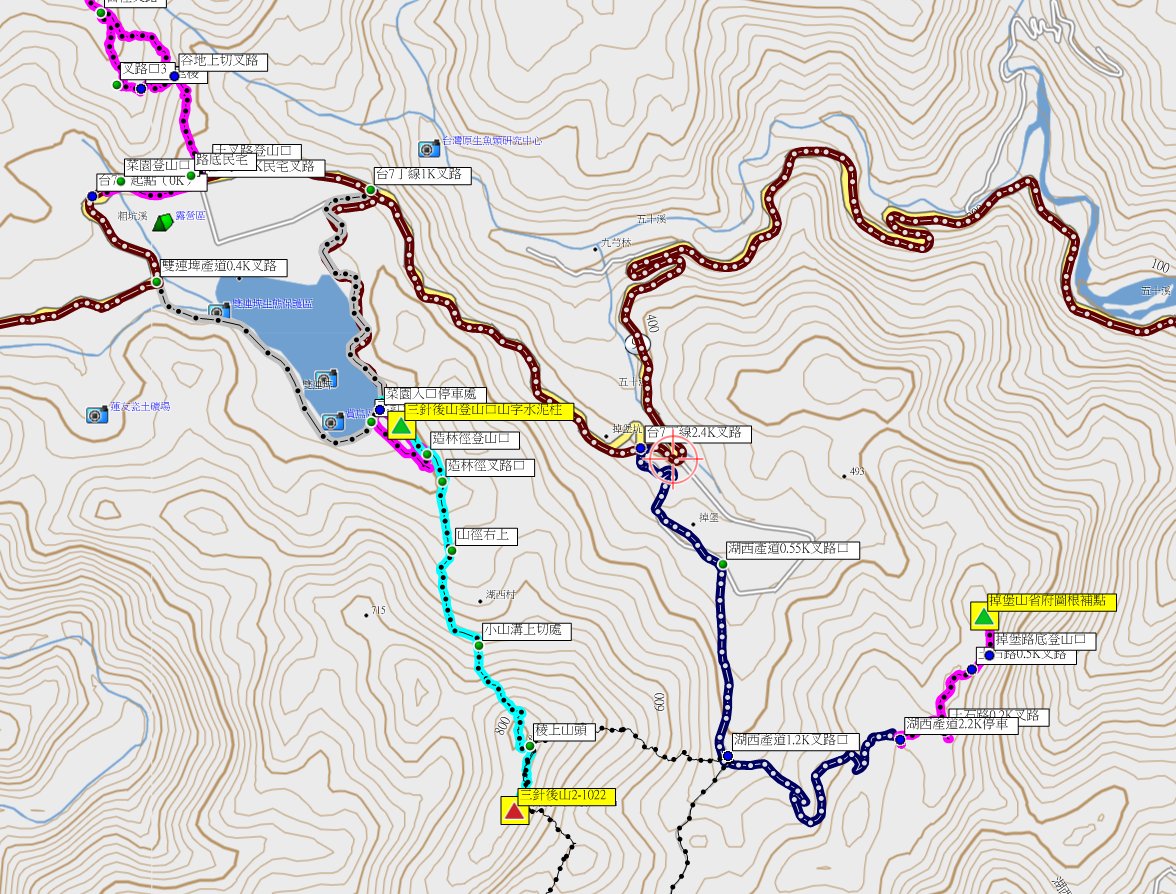

5/20到宜蘭員山找2顆新找到的山字水泥柱,第1顆為三針後山登山口的山字水泥柱,位於雙連埤環湖路產道旁菜園的入口,因座標偏差很多,找了一陣子方尋獲;第2顆為粗坑山南麓的山字水泥柱,由晉城砂石場進入,上切廢產道走0.2K,順稜自行覓路找到基石,上山走33分鐘;續行往冷埤順稜續行,很快就接到一條腰繞不知名的古道,沿著峭壁開鑿出一條寬約1公尺的小徑,古道走約

行程簡介:

1、三針後山登山口:位於宜蘭縣員山鄉,標高

台北走國道5號南下至宜蘭交流道下、前行至外員山,接到台7丁線上山往雙連埤至1K叉路,走左轉雙連埤環湖路產道走約1K菜園叉路口停車。

左入菜園土路走80公尺 菜園入口圍籬,三針後山登山口的山字水泥柱就在菜園入口工寮的左側;但因座標誤差百餘公尺,穿過菜園來到三針後山登山口,座標處遍尋不著基石;將記錄閱讀一遍回到菜園入口終於尋獲基石,就在菜園入口圍籬左側露土很高明顯好找,猜測基石資料庫內的座標應是推估;回程拍幾幾張雙連埤的照片。

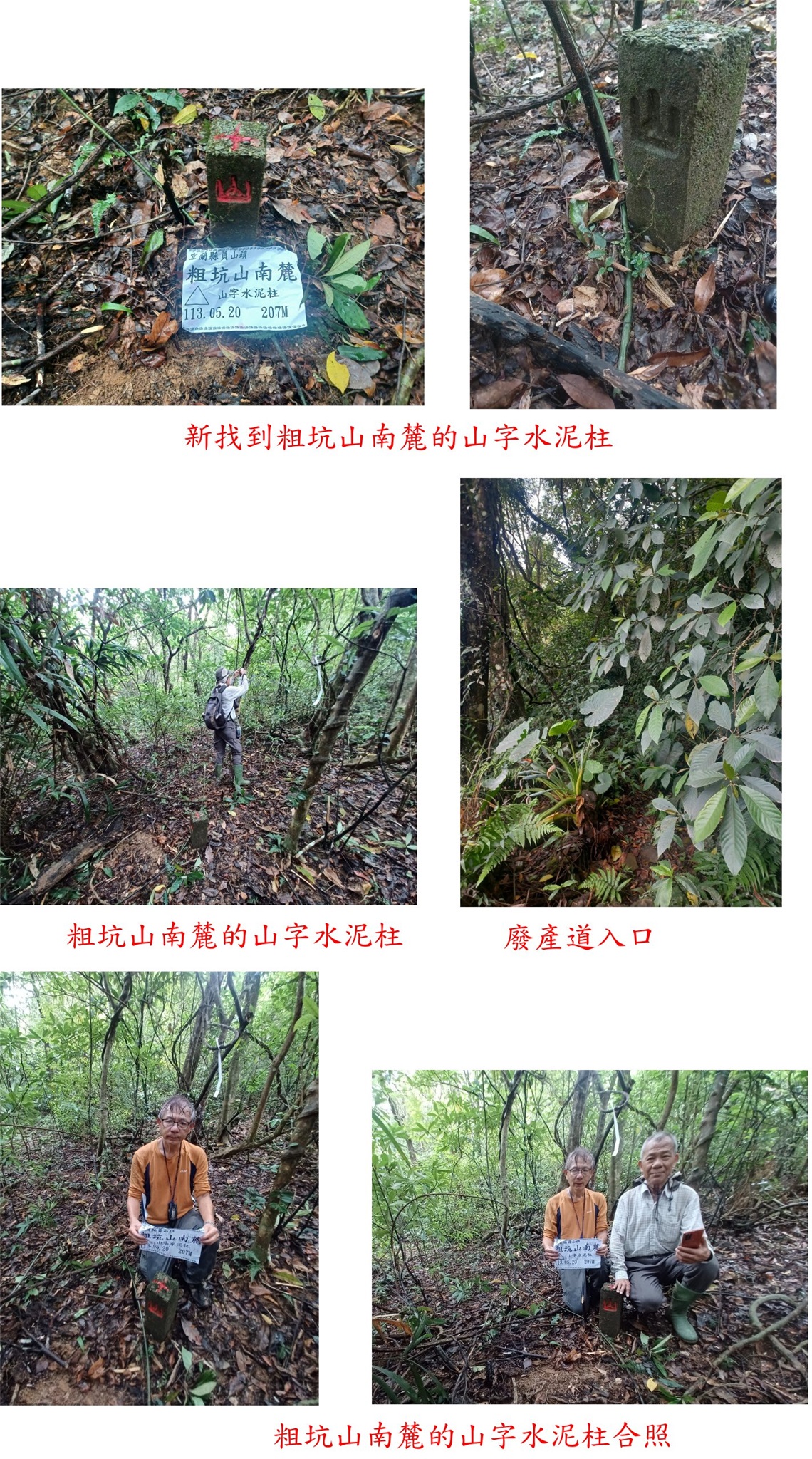

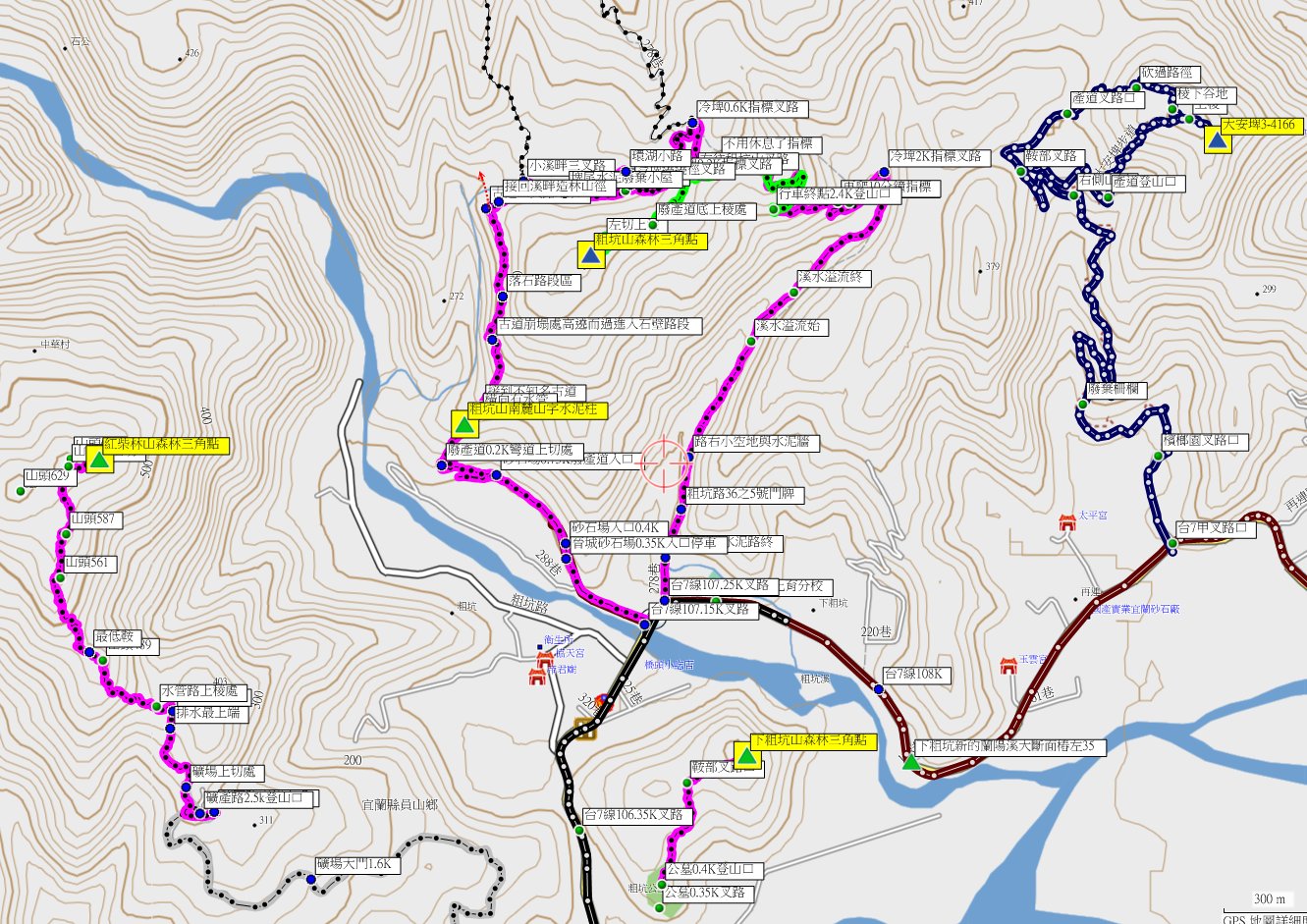

2、粗坑山南麓:位於宜蘭縣員山鄉,標高198公尺 ,山字水泥柱;座標3143332734685。

由三針後山登山口原路回出110.65K叉路,右轉台7線(北橫公路)往棲蘭方向行至107.15K叉路,右轉砂石場道路至0.4K晉城砂石場入口;砂石場似乎不歡迎山友進入被工作人員驅離,只好退回入口前0.35K停車;高

09:19出發,跟工作人員說明只是借道往冷埤,進入砂石場道路經0.75K的廢產道入口,荒廢到根本看不出,續行至0.9K發現偏離目標退回尋找登山口。

09:28廢產道入口,高110公尺,於砂石場道路約0.75處,入口已掩沒於雜草中很不明顯;進入廢棄已久土路,植被尚稱乾淨不太需要砍,沿途未有路條,鑽行走約2百公尺。

09:40廢產道0.2K彎道上切處,高138公尺,取左順稜上切,無路條自行覓路前行,植被乾淨尚稱好走,悶熱走來汗如雨下。

09:52△粗坑山南麓,山字水泥柱,此處非高點,最近剛被山友找到來補;上山走33分鐘,無任何路條,阿德已砍出一片空地並綁上路條,現應該明顯好找。

◎冷埤:位於宜蘭縣員山鄉,標高327公尺 ,粗坑的冷埤是個狹長的偃塞湖,水清冰冷,是台灣少數幾個生態環境還能保持完整的低海拔湖泊之一;座標314875 2735398。

10:08續行往冷埤,前行終於看到一、二條「歡迎光臨」的路條。

10:14橫向有條小水管。

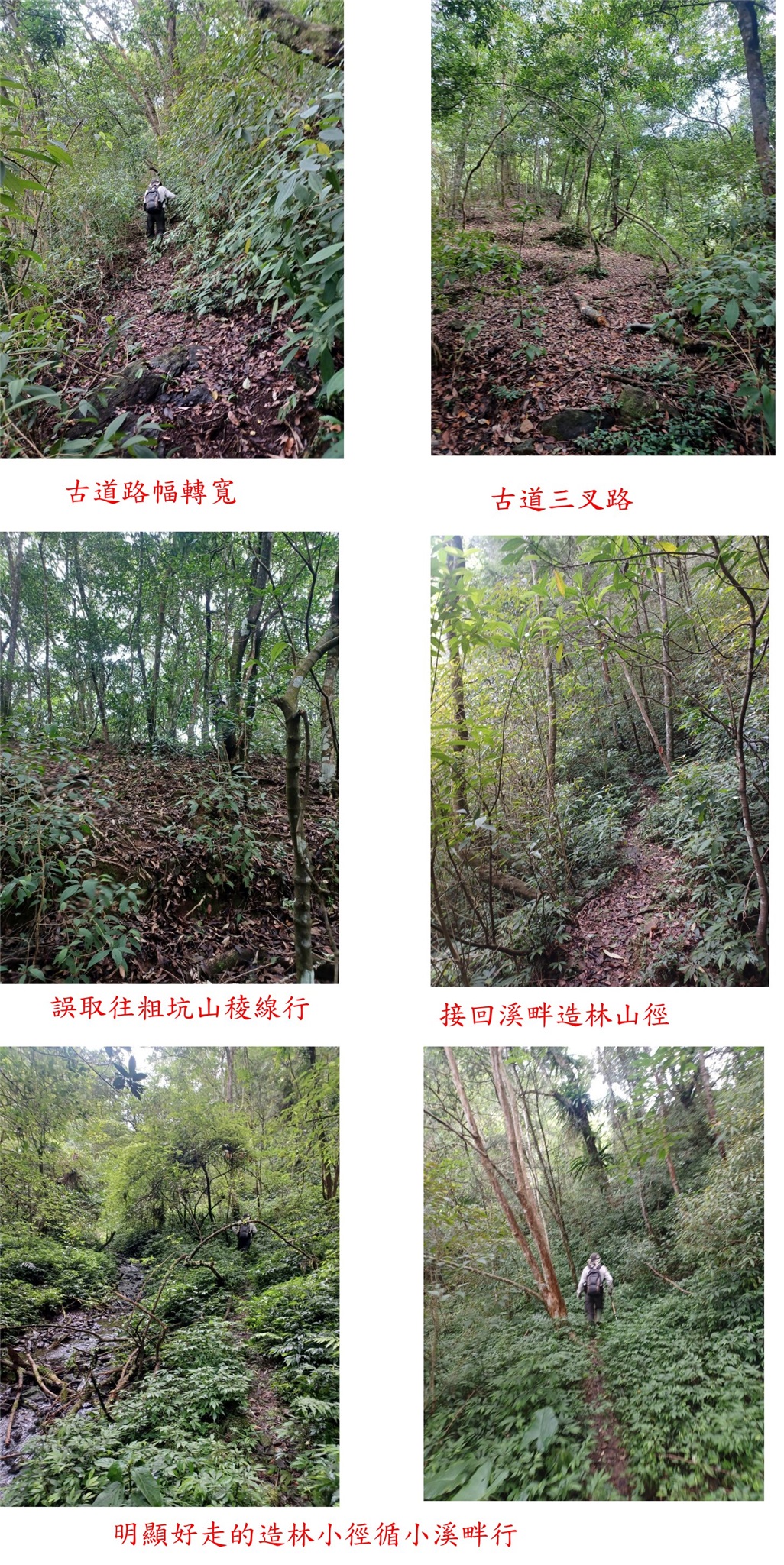

10:16接到一條不知名的古道,高217公尺,此段路幅較寬有點像廢產道,沿途西面眺望西粗坑山有顆森林點。

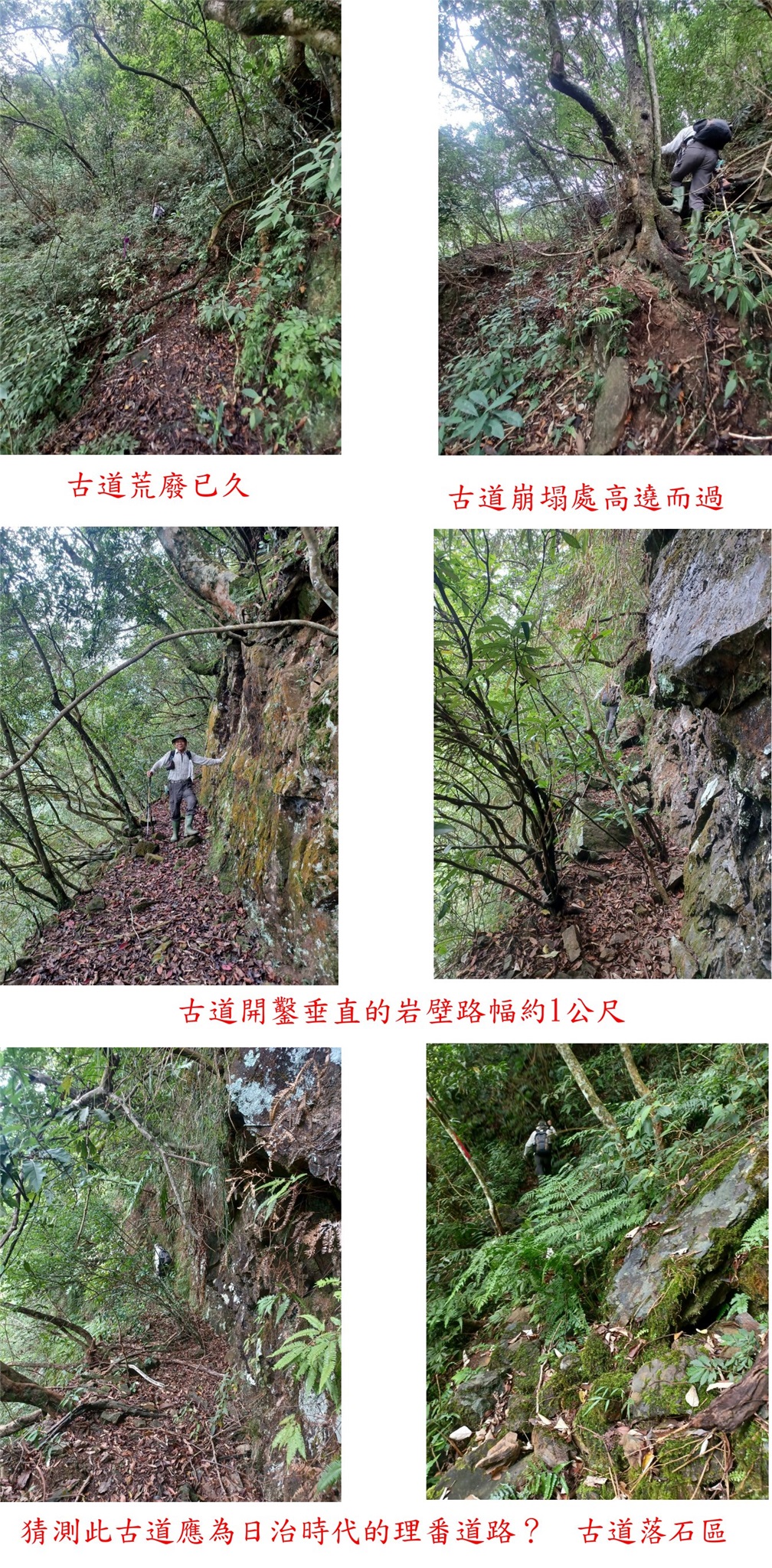

10:28古道崩塌處,高遶而過。

10:30石壁古道處,古道開鑿垂直的岩壁,路幅約1公尺;路面有許多小落石,左下方直落粗坑溪支流,猜測此古道應為日治時代的理番道路?路幅小左直落溪底小心翼翼前行。

10:41古道落石區,高275公尺,古道被落石掩埋,續行路幅轉寬。

10:59古道三叉路,高321公尺,有一寬廣的空地,續行仍有明顯山徑;正確應取右小徑行,取右順稜行,此稜應通往粗坑山,走一小段發現偏離方向左下切。

11:05接回溪畔造林山徑,明顯好走的造林路但無路條,小徑循小溪畔行。

11:07小溪畔三叉路,高319公尺,左通往三針後山2-1022;續直行。

11:12冷埤的埤尾,高324公尺,路左有間廢棄水泥屋,位於山谷的偃塞湖;取左湖畔小徑順時鐘繞一圈,幽靜的小湖泊,湖中有游魚,高遶後再回到湖畔。

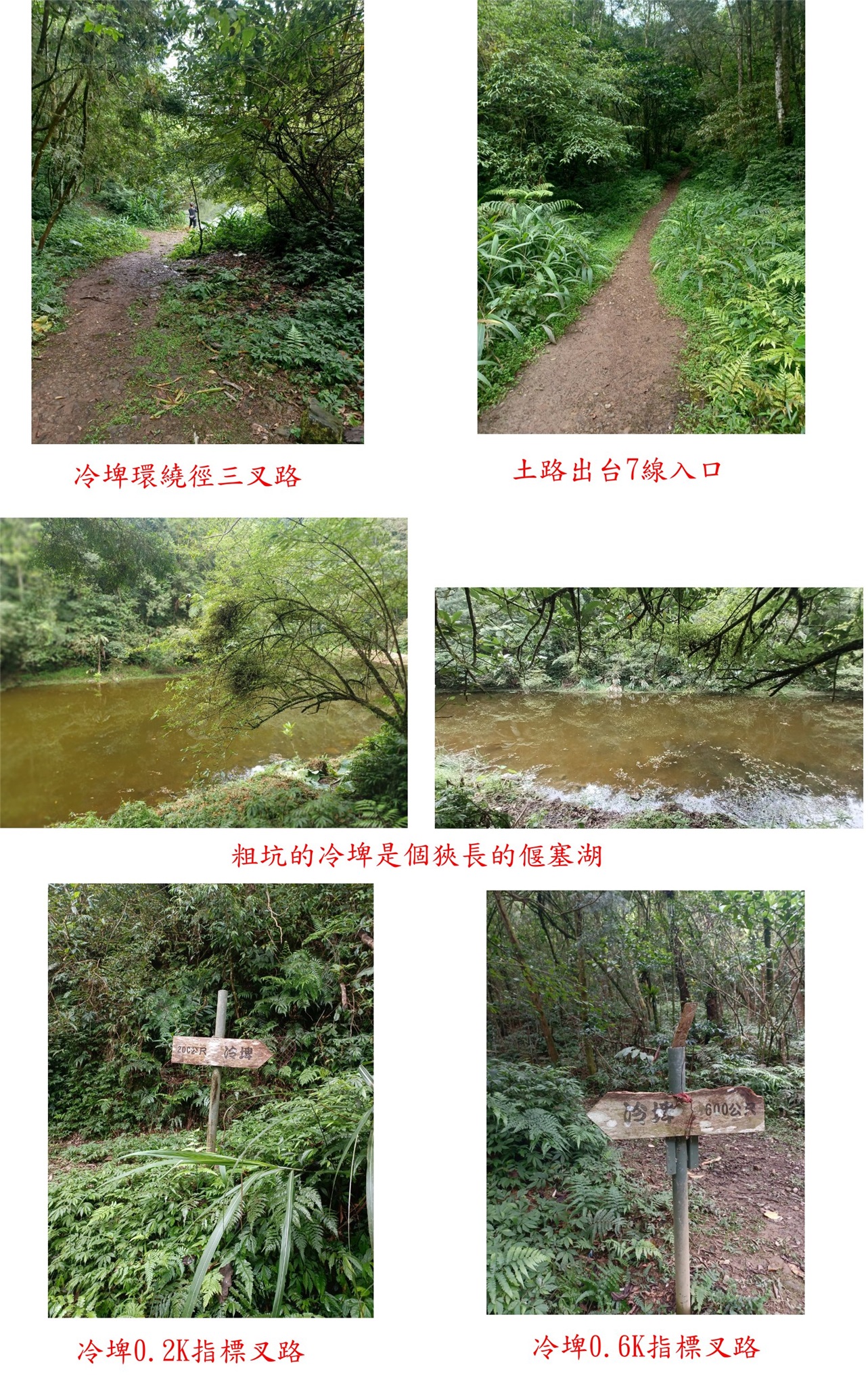

11:22冷埤環繞徑三叉路,高327公尺,左土路出台7線入口,隨即來到冷埤旁大空地,遇到一位山友騎越野車上來;拍照後續行湖畔小徑。

11:31回到冷埤的埤尾,繞冷埤一圈,原路回。

11:37回到冷埤空地,於此午餐。

11:50續行,走土路往台7線入口。

11:53冷埤0.2K指標叉路,右有一廢棄土路。

11:59冷埤0.6K指標叉路,左線土路三針後山或出台7丁2.4K叉路。

12:02粗坑山叉路,高395公尺,右往租坑山森林點,此點10年前首發時曾來過;取直線行,沿途有鼓勵的指標,土路之字下繞,沿途偶可俯瞰蘭陽平原等。

12:25冷埤2K指標叉路,有一活水的水池。

12:33土路旁有條小溪流,有好多取水的水管,溪水溢流至路面。

12:43路右有空地與水泥牆。

12:45粗坑路36之5號門牌。

12:47冷埤產道水泥路終,前方路左有間大別墅。

12:49台7線107.25K叉路,高86公尺;取右台7線走百公尺,取右往停車處。

12:55晉城砂石場入口停車處;冷埤O型路線,繞一圈累計爬升346m 、路程7.2K,費時3小時又36分鐘。

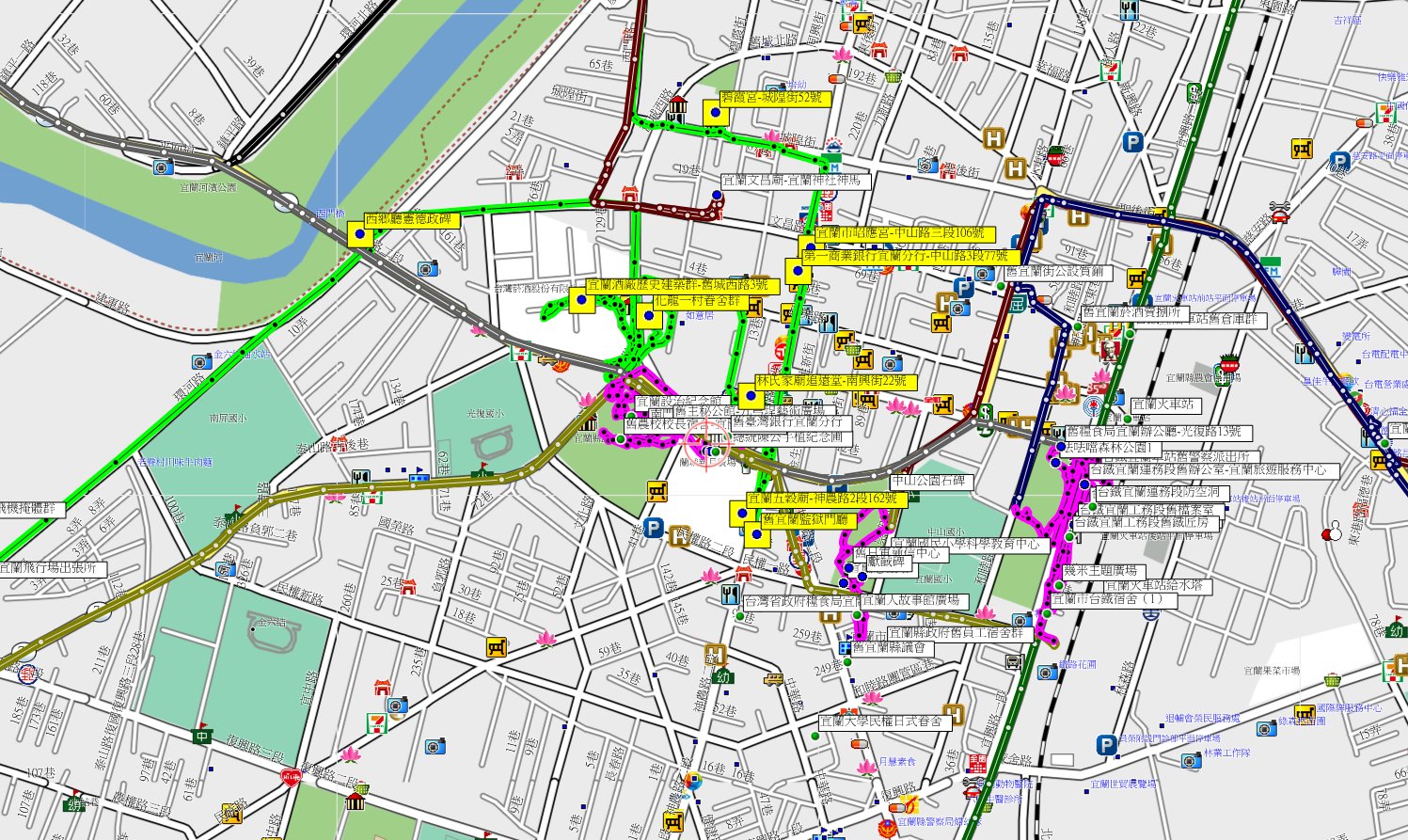

5/20到宜蘭的員山撿幾顆基石,完成後時間還早,順路參訪宜蘭縣登錄的歷史建築或古蹟,先去員山尋訪大三鬮林宅,午餐後進入宜蘭市區參觀西鄉廳憲德政碑等幾處古蹟:

古蹟簡介:

1、大三鬮林宅-員山鄉尚德村三鬮路61號

員山林家祖籍為漳州府南靖縣廟兜村,其中一派遷居大三鬮,該家族來員山拓墾第三代林萬盛因於二結庄經營糖廠致富,因此光緒六年(1860年)在家鄉員山堡三鬮(今尚德村)蓋起三合院,歷經三代完成;為何具官家宅第風格,推測與第五代林朝英曾考取到武秀才有關。內埕寬敞,正身面寬七開間與左右護龍均作燕尾屋脊。院門門額「菊美矣」(臺灣話:kiok-bí-í)字款,發音近似閩南語「足水耶」;主屋面寬五間,左右加一間所謂「閒間」,作為聊天或作家事之用,正廳作「凹壽」門面,為三關六開門,簷桁木架採瓜筒木作,出屐採關刀拱斗木作,窗樘上均施彩繪;國產實業集團創辦人林燈即出身於此宅第,此三合院是宜蘭現存清治時期士紳階級最完整的三合院,於2001年登錄為宜蘭縣歷史建築,此建物目前為私人產業,縣政府與所有權人多次協調討論修復相關事宜;目前建築封閉僅能在外拍照,搭有鐵架目前尚未開始整修。

2、西鄉廳憲德政碑:宜蘭市中山橋與環河路

西鄉菊次郎擔任宜蘭廳長任內,改善水利增加農業生產,尤以築堤防洪使宜蘭街民眾免於宜蘭河氾濫之苦,此堤防於1900(日明治33)年4月開工,1901(日明治34)年9月竣工,後人稱「西鄉堤防」宜蘭街民眾為感念西鄉菊次郎德澤,1905(日明治38)年建立「西鄉廳憲德政碑」;1923(日大正12)年春季,宜蘭街官民決定將西鄉廳憲德政碑設立在西鄉堤防上,戰後堤防設碑處為眷村違建佔滿,民國79年(1990)縣府將違建拆除時,原碑才得以重見天日,並被遷移至中山橋東側堤防上;於2001年登錄為宜蘭縣歷史建築,石碑保存完整,宜蘭河河濱公園景色優美。

3、宜蘭酒廠歷史建築群-宜蘭市舊城西路3號

宜蘭酒廠於1909年(民前2年)建廠,前身係屬民營宜蘭製酒公司,1920年改組為宜蘭製酒株式會社,1922年日本政府實行酒類專賣制度,因而轉歸屬台灣總督府專賣局宜蘭出張所直營,1945年由國民政府接收,1957年定名為「台灣省菸酒公賣局宜蘭酒廠」,2002年改制為目前的「臺灣菸酒股份有限公司宜蘭酒廠」,為全台歷史最悠久的百年酒廠;歷史建築本體包括舊木箱倉庫、舊紅酒醱酵室、舊紅酒倉庫、舊材料倉庫與舊事務室(包括後方舊理髮室、廁所、浴室、閱報室)等5棟建物,其興修情形如下:

1.舊木箱倉庫因二次大戰被炸毀,戰後(1952)依原貌重建,民國78年間改為員工餐廳及福利社,近年因園區停車空間規劃,將背面臨光復國小側門拆除約2區,並利用部分空間作為停車場管理員室。

2.舊紅酒醱酵室2樓部分經過多次修繕,原有之閣樓、山牆年代久遠難以修復,已被拆除,且已改為「紅露藝廊」使用。

3.舊紅酒倉庫於戰後改為調合室,民國96年(2007)配合酒廠轉型及資產活化再利用改裝為台灣紅麴館。

4.舊材料倉庫原係存放材料的倉庫,民國87年(1998)底改裝為甲子蘭酒文物館開放參觀,1樓為販售區,2樓為酒文物展示中心。

5.舊事務室大門左右立柱上原是日治時期常見的「四葉飾」,戰後被改為五瓣的梅花,後方的舊理髮室、廁所、浴室及閱報室內部已改裝,但仍維持使用,保存尚稱良好。

建築群於2014年登錄為宜蘭縣歷史建築,宜蘭酒廠目前改革為一個集製酒和旅遊於一身的場所,成立了甲子蘭酒文物館成為觀光工廠。

4、化龍一村眷舍群-宜蘭市武營街與西安街路口西南側

化龍一村座落之基地,清代為宜蘭地區最重要的軍事基地,武營遺址;日治時期後日人改為練兵場、憲兵分屯中隊,二次大戰期間作為日軍野戰醫院,名為「衛戍醫院」,為提供醫院醫官、護士住宿,日本政府在醫院週邊與建日式房舍作為醫療人員的宿舍及儲物間等;民國38年(1949),國民政府撤離至台灣,接收日遺房舍,將本來在大陸天津生產通訊器材和電池的聯勤204廠撤遷至此,而民國46年(1957)軍方因電池需求急速增加,原來產量不敷使用,即利用美援在礁溪與建新廠,而原宜蘭市廠房改作為聯勤204廠的倉庫;週邊的日遺房舍,提供給服務於電池廠的軍官,共56戶;後因宿舍不敷使用,約於民國53年(1964)由聯勤電池廠自行出資新建19戶,其中10間比較大間,9戶小間,並於民國54年(1965)分發,民國55年(1966)遷入;化龍一村眷舍群共分為木構造的日式眷舍群共4棟、RC構造的近代眷舍群共5棟;於2015年登錄為宜蘭縣歷史建築,化龍一村眷舍群採分階段修復,文化局圖書館運用其中4棟建築,包括1號棟、3號棟、5號棟與A棟,作為推展文學與閱讀的基地。

5、林氏家廟追遠堂-宜蘭市南興街22號

依蘭陽林姓興德會在1964年重刻的重修林氏家廟紀事碑,林氏家廟追遠堂是道光十五年(1835年)春,由林登、林鳳棲、林文跳鳩集在五圍興建,至咸豐七年(1857年)由林國翰、林文跳捐資重修;今貌為同治八年(1869年)時改建,採二進二廊二護龍,同治九年(1870年)重修及增建落成,之後懸掛同治年間林文炳進士匾,與摘星山莊同款,1909年略為修繕後,1923年再重修,至1925年底落成,並立碑作記;林氏家廟為宜蘭縣歷史悠久的一座家廟,建物雖曾多次修繕,但大致上仍維持日治中期改建時之樣貌;於2015年登錄為宜蘭縣古蹟,抵達時大門深鎖只能在外拍照。

6、舊宜蘭監獄門廳:宜蘭市神農路二段117號

宜蘭監獄創設於明治29年(1896),當時稱為「宜蘭監獄署」,為殖民政府進入宜蘭後首批建築完成之行政衙署之一,之後歷經數次名稱更改,光復後才稱為「台灣宜蘭監獄」。此地在設立初期此地仍為未開發之郊區,至今已成為繁榮之商業區,而因繁華喧鬧之商業活動影響教化效果且基地狹小無法擴增設施以符合現代獄政管理及行刑羈押之要求,同時為助於本市之都市發展,故於民國81年(1992)遷至三星鄉;而原來神農路舊監則劃為南門計劃用地,監獄建築多以拆除,今僅存辦公廳舍、牢房、崗哨及圍牆;於2001年登錄為宜蘭縣歷史建築,蘭城新月廣場於2008年開幕後,舊監獄門廳被該業者以「藍屋」命名經營餐廳。

7、宜蘭五穀廟-宜蘭市神農路2段162號

嘉慶十七年(1812年),通判翟淦依照大清體制,奉建先農壇於宜蘭城南門外;道光五年(1825年),陞倅呂志恆安設牌位,加以修葺;咸豐二年(1852年),先農壇因為不堪道光二十八、二十九年間風雨侵襲,全部倒塌神像暫移供於宜蘭武廟內;咸豐八年(1858年),通判富謙認為近年來雨水不暢,田禾經常受損,是因舊壇址「砂水坐向不相朝」,所以改變方向坐東面西,並立重建先農壇碑,以資記念。護龍、門屋及圍牆為同治年間所作;後日人曾強佔廟地為日本憲兵隊營區,直至1913年憲兵隊撤出;正殿於1920年重修,戰後時期僧侶歸還五穀廟,信徒清除佛堂設施,恢復其昔日廟觀,但護龍為他人佔用;1962年正殿受損於歐珀颱風,於1964年依原貌重修;至2016年登錄為宜蘭縣歷史建築,後來由於白蟻蛀蝕嚴重,經多次協調達成共識。原本的舊廟拆解,再依照原先建築結構重組,改旋轉90度坐南朝北,重立於新廟右側龍邊;舊廟規劃成神農文物館,讓廟方的農機具可以入館保存陳設,展現神農信仰和農業文化。

8、第一商業銀行宜蘭分行-宜蘭市中山路3段77號

第一銀行創立於日明治32年(1899)

9、宜蘭市昭應宮-宜蘭市中山路三段106號

昭應宮自清嘉慶十三年(1808年)建廟後,至今已過兩百年,所祭主神為天后媽祖,昭應宮坐西朝東,為兩殿式建築,除正殿供奉媽祖神像之外,後殿亦供奉開發宜蘭有功的「三大老」名宦雕像;道光十年(1830年)通判李廷璧題額「寰海尊親」,道光十四年(1834年)在原址對街改為坐東向西重建,原址則改建為戲臺,並增建二樓式後殿,成為三殿式格局,規模較前更為宏敞;昭和七年(1932年),內牆並改貼當時流行之白磁磚,整修屋頂;昭和二十年(1945年)盟軍飛機轟炸宜蘭,昭應宮後殿木造閣樓,中彈炸毀,二戰後曾加以補修;民國五十七年(1968年)拆戲臺改建商店,後殿亦拆除,改為水泥構造;民國七十五年(1986年)以水泥鋼筋重建後殿閣樓;昭應宮屬於長形街屋建築,三川殿之正立面為其主要立面。前檐柱為道光期之龍柱,前殿及正殿之大木結構、石柱、細部木雕及部份彩繪亦為道光改址重建時之原物;於2006年登錄為宜蘭縣古蹟,歷史悠久的媽祖廟。

10、碧霞宮-宜蘭市城隍街52號

碧霞宮又名武穆王廟,主祀岳飛,是臺灣少數幾個以岳飛為主神的廟宇,其淵源可追溯至早期之坎興乩堂;至明治二十九年(1896年)四月正式開堂,並由陳祖疇、陳惟馨等人籌建碧霞宮,祭祀岳武穆神像,至在明治三十二年(1899年)碧霞宮才全部完成,嗣後有若干次之增建翻修,如大正四年(1915年)增建東西廓及左右二廊,所祀神明,中有岳王像,東西廓祀其部將,左右廊合祀五文昌。二戰後,民國四十二年一度修繕,五十年及七十年間大興土木,曾修補東西軒;於1997登錄為宜蘭縣古蹟,此廟為臺灣少數幾個以岳飛為主神之廟宇。