登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

愛河流域巡禮之四: 單車溯源 (河口 → 八卦寮埤等)

- 活動日期

- 2008/4/6 - 2008/4/6

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 0

2008/4/17

這天,

清早騎著單車從愛河河口出發, 沿岸往上游而行, 直到源頭的八卦寮埤,

然後往登左岸的大灣山, 再過河到右岸的葫蘆尾賦歸, 歷時約 5hr.

且將時程、河段長度等摘要於下:

06:45-07:45, 臨港鐵橋 → 建國橋, 河段長約 1.7 km .

07:45-08:46, 建國橋 → 明誠橋, 河段長約 5.6 km .

08:46-09:32, 明誠橋 → 後港橋, 河段長約 3.2 km .

09:32-10:08, 後港橋 → 八卦寮埤, 河段長約 2.1 km .

10:50-11:02, 大灣山頂 (47M).

11:35- 葫蘆尾福德廟.

總計愛河主流的河道長約 12.6 km,

其中前面的 8.4 km (臨港鐵橋-鼎新橋) 沿岸設有專用的自行車道,

接下來的 2.1 km (鼎新橋-後港橋) 則仍大致可沿岸而行,

到最後的 2.1 km (後港橋-八卦寮埤) 幾無沿岸道路, 只能左彎右拐, 盡量近河而行.

在溯騎途中值得特地停下來逛逛的地方有大概有:

玫瑰天主堂、中都、光之塔、愛河之心、慈濟靜思堂、興隆淨寺、八卦寮埤 等,

而在離開愛河主流後, 還可一訪右岸支流源頭的水門、左岸支流源頭的大灣山.

清早騎著單車從愛河河口出發, 沿岸往上游而行, 直到源頭的八卦寮埤,

然後往登左岸的大灣山, 再過河到右岸的葫蘆尾賦歸, 歷時約 5hr.

且將時程、河段長度等摘要於下:

06:45-07:45, 臨港鐵橋 → 建國橋, 河段長約 1.7 km .

07:45-08:46, 建國橋 → 明誠橋, 河段長約 5.6 km .

08:46-09:32, 明誠橋 → 後港橋, 河段長約 3.2 km .

09:32-10:08, 後港橋 → 八卦寮埤, 河段長約 2.1 km .

10:50-11:02, 大灣山頂 (47M).

11:35- 葫蘆尾福德廟.

總計愛河主流的河道長約 12.6 km,

其中前面的 8.4 km (臨港鐵橋-鼎新橋) 沿岸設有專用的自行車道,

接下來的 2.1 km (鼎新橋-後港橋) 則仍大致可沿岸而行,

到最後的 2.1 km (後港橋-八卦寮埤) 幾無沿岸道路, 只能左彎右拐, 盡量近河而行.

在溯騎途中值得特地停下來逛逛的地方有大概有:

玫瑰天主堂、中都、光之塔、愛河之心、慈濟靜思堂、興隆淨寺、八卦寮埤 等,

而在離開愛河主流後, 還可一訪右岸支流源頭的水門、左岸支流源頭的大灣山.

文章附件

所有回覆

-

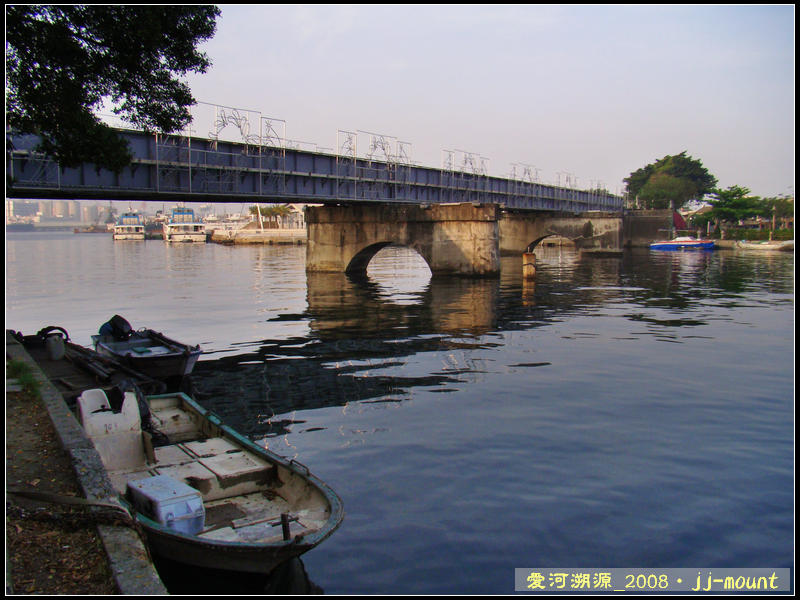

〈叨絮〉 〈======== 下游段 ========〉 ● 騎乘 此行所用的腳踏車, 是臨時跟讀小二的兒子借來的越野型單車, 好處是車身小, 雖非折疊車也可以塞進轎車裡帶著走; 缺點也是車身小, 會因為腿長膝蓋常撞到車把上的變速扳手 (痛), 而且將近 0.1 公噸的體重壓在小小的坐墊上, 不用騎多久就會臀部發疼....... 一早開車到愛河河口外真愛碼頭的停車格, 再把安在單車車把上的 GPS 調成同時顯示地圖定位點與時速的模式, 就這麼出發了. 車子雖小, 但還是比走路快上不少, 悠哉時的速度也可以有約 13km/hr, 快踩時則可以到約 22、23 km/hr . ● 河口 因為高雄港的碼頭建設, 以及愛河的運河化, 百多年來已經模糊了河海的分際. 由《台灣堡圖》可知, 百年前的愛河主要出口之一是在苓雅寮旁, 如今以「臨港」鐵橋的所在來當作愛河河口的位置 (因再往外就是屬於海港的碼頭) , 其實已經比當年的河口北移了約有七、八百公尺遠. 而位於河口的臨港鐵橋, 在臨港線鐵路停駛後, 如今已拆掉鐵軌並在上頭加舖枕木成為人行步道與自行車道, 除了是溯行愛河的理想起點外, 也可以是港區遊覽的據點之一. ● 玫瑰天主堂 這邊本是清咸豐九年 (1859年) 在前金海邊的簡單草房兼臨時傳教所, 並於隔年改建, 定名為「玫瑰聖母堂」. 因為當時的建地與愛河的河灘連在一起, 地勢低窪, 還需以愛河的泥沙來填充地基. 所以這位於河口左岸的聖殿, 其實與愛河的淵源頗深. 混合著哥德式與羅馬式風格的尖塔建築, 瑰麗莊嚴, 也是愛河溯源時的尋訪重點. ● 循岸而行 在愛河的下游段, 不管是水質, 或是河岸景觀, 目前都整理得相當好, 會覺得處處都是風景 在右岸的專用自行車道上也常會遇到單車同好, 在這邊騎車並不寂寞. 高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋, 這段其實說長不長也可以拿來散步的路程, 在逐風的單車輪下很快就過去了. 〈======== 中游段 ========〉 ● 中都 中都地區, 是愛河主流大轉彎的地方. 若在壽山的最佳展望點-南壽山山頂俯瞰市區, 可見愛河一流蜿蜒, 直朝山頂方向而來, 然後一個大彎便改往右邊的高雄港區而去, 轉彎之處即中都地區. 而像這樣的一個大轉彎, 對於交通、產業、以及住民活動等, 自然會有其特別的影響, 也讓中都地區成為眾多特色薈萃的地方, 在愛河沿岸中別具一格. ★ 中都橋、中都窯廠 中都橋, 鋼骨結構的紅色鐵橋, 橋身特地墊高, 愛河沿岸諸橋也以她與河面間落差最大. (註) 每當有需要從北高雄開車到南高雄的時候, 這常是敝人最愛經過的橋樑. 上橋後 (由西往東) 向右張望, 就可以貪心地將最近也最多的愛河風光收在眼底. 註:中都橋距愛河河面的落差, 在可以開車的眾橋中其實排名第二, 但因為更高的九如橋是座同時跨過愛河與縱貫線鐵道的大型陸橋, 兩端橋頭距愛河河岸有幾百公尺遠, 沿河而行的人車也只會從其橋下鑽過, 所以不算在愛河「沿」岸的橋樑內. 中都窯廠, 較完整的名稱應是「中都唐榮磚窯廠」, 更早以前的名字是叫「台灣煉瓦株式會社打狗工場」, 從 1899 年初創, 到 1992 年正式停工, 於 2004 年公告為國定古蹟. 目前被全面圈圍似乎在進行某種維護, 故只在中都橋頭幫兩支大煙囪拍照後便續行. ★ 最高源流入注處 在一條溪河的眾多源流中, 通常會以「最長」的當作代表, 但登山者可能還會對整個流域中的最高峰, 以及源於此峰的最高源有興趣. 此源便是位於壽山山脊的山龍溝, 經過輾轉流注, 最後在山腳下愛河大轉彎的地方會流. 而「坐火車回高雄」也是敝人當年負笈求學的深刻映象之一, 就在快到高雄站的時候, 許多人已紛紛起身準備下車, 而我有時會守在左邊的窗前, 就為著幾秒鐘的短暫相見. 當眼前忽然一亮, 前方便是愛河的寬闊河面, 以及對岸的中都地區, 而火車底下的筐瑯聲也忽地空靈起來, 原來是經過鐵橋, 而橋下便流著從壽山下來的, 最高源流的水. 此行, 則只在對岸回看, 幫 壽山最高峰、山龍溝所在的山坳、以及山腳下的會流處 拍張合照. ★ 中都濕地 中都濕地有兩處, 一處是中都愛河濕地, 另一處是中都儲木池濕地. 愛河濕地, 主要是希望愛河河岸不再只有硬邦邦的垂直水泥壁, 並利用河流轉彎會在凸岸側流速較緩的特性, 還有感潮段在高低潮間的落差, 以人工的方式騰出濕地發育的空間, 並配合河岸的綠帶, 成為散步與生態觀察的理想去處. 儲木池則原本廣佈於愛河大轉彎處附近的兩岸. 當年也常可看到小船牽引著原木在愛河河面拖行的畫面......但都是歷史了. 如今絕大部份的儲木池都已被填平, 殘存的一小片水域, 正是是寸土寸金的高雄市區裡難得的濕地, 且隨著愛河的潮漲潮退, 會有河水的灌入與湧出, 是另類的生態環境. 此行則只在愛河河水的進出處為儲木池濕地的水面拍照. ● 光之塔 光之塔原是台電的高架鐵塔, 再利用後成為公共藝術造景, 並利用太陽能在夜間打光且七彩變妝, 結合原有的河岸公園成為市民散步的好去處之一. 而溯河者較有與趣的, 應該是在光之塔北邊, 魚骨造型, 僅供行人徒步的跨河鐵橋, 在魚骨橋上所見的河景亦佳. ● 愛河之心 對於溯行者來說, 愛河之心最大的意義應該在於她是「搭船溯行的終點」, 很新興的景點, 夜景相當美, 會再找機會專門來此補拍照. ● 慈濟靜思堂 因為愛河左岸 (南岸) 在自由橋與龍華橋(大順路)之間的部份, 整個河岸含自行車道都正在封閉維修, 只好借行在同一區塊內的慈濟園區, 也可以從自由路騎到達大順路而不用離開愛河太遠. 靜思堂的大殿需脫鞋才能進入, 還要自備鞋袋 (把鞋子裝入帶走, 不可以擺門口), 所以也只在門口拍了些相片. 〈======== 上游段 ========〉 ● 河堤社區 河堤社區是高雄市相當有名的新興社區, 主要就是因為穿過其間的愛河, 其沿岸的「公園化」作得相當好, 分佈著感覺不錯的公園綠帶, 與不少造型悠美的跨河橋樑, 入夜後的燈飾也很講究. 如今當高雄市住在其它地方的人講到要去河堤社區, 意思大概就是指去那邊的河畔散步、騎單車、看夜景、喝咖啡、或是用餐等. 河堤社區的範圍大致便是明誠路與鼎新路間愛河兩側的高樓群, 還有樸靜的興隆淨寺大隱於其中, 可說是市民遊憩的好去處之一. ● 興隆淨寺 興隆淨寺淵源悠久, 在愛河流域的溯源中 (歷史的、地理的), 不可不記上一筆. 興隆淨寺位於愛河上游鼎新橋與裕誠橋之間的西岸, 其前身是位於龜山山麓的「興隆寺」, 幾百年來便是興隆內外里首屈一指的名刹, 而如今的「興隆淨寺」仍是高雄市難得樸實清幽的佛教聖地. 此寺於康熙二十八年(1689年)草建於龜山山麓, 奉祀觀世音菩薩, 是開山之始; 康熙五十八年(1719年), 完成大雄寶殿及僧寮九間, 稱為「興隆寺」. 日治時代因軍事理由被迫遷出舊城, 後來 (1943年)在愛河西岸的現址重建, 才改稱為「興隆淨寺」. 目前寺中也保留著不少古物, 有三百多年歷史的「開山碑」, 以及兩百多年歷史的「準提菩薩像」、「去思碑」、「大邑侯譚公德政碑」等, 不過此行並未特地叨擾探問, 只在寺南的庭院裡看到最後的兩座古碑. ● 葫蘆尾溝、檨仔林埤圳、七番埤圳 愛河的上游段, 在溯行時主要會遇到來自葫蘆尾、檨仔林埤、七番埤等三大支流的入注. ★ 右岸的葫蘆尾溝 (或稱葫蘆尾圳) 在鼎新橋的北側入注愛河, 會流口周圍步道環成正圓, 在航照圖中看來相當特別. 會流口前後的河段舊名是「舩仔頭港」, 而在《台灣堡圖》中則可見今鼎新橋南側的聚落名為「舩仔頭」, 當年也是水運陸運交會的重要地方. (「舩」字的音義與「船」字相同) 葫蘆尾溝在愛河流域的眾支流中算是很源遠流長的, 除了在她的中下游本來擁有天然的河谷, 並不只是人工的渠圳外, 曹公圳支路在注入蓮池潭前的所有岔出, 最後也幾乎都會匯聚於此. 不過這條葫蘆尾溝目前已被全面加蓋, 並在其中下游的部份佈置成公園, 而從愛河河口一路過來的腳踏車道, 也在會流口改沿這線狀的公園續往原生植物園、蓮池潭等地, 因此若要溯行愛河的話, 從此還得自行找路, 不再有專用的腳踏車道. ★ 左岸的檨仔林埤圳 在文藻語院的北側會入愛河, 「檨」字的注音是「ㄕㄜ」, 其意為芒果. 檨仔林埤圳源自曹公圳, 由東而西經仁武赤山仔、大灣地區、檨仔林埤後入注愛河, 水色清澈. 而會流口與其主流上游菜金橋間的愛河東岸, 也另佈置成別緻的社區公園. ★ 右岸的七番埤圳 七番埤圳在榮總院區入注愛河. 於穿過榮總院區的部份有被加蓋, 流出來的水色雖清, 但泡沫不少, 不知在流經榮總時被加了什麼料在裡面. ^^ 在有榮總之前, 七番埤圳支流的水域規模其實比才剛被曹公圳斷頭的愛河主流還來得大, 而被主支流所包夾的后港地區, 也曾是重要的水陸運交會點, 古今相較, 頗有滄海桑田之慨. 過會流口後的愛河河道, 則採用少見的仿自然設計。 ● 仿自然河岸 關於在七番埤圳會口與後港橋之間的愛河, 手邊所查對於愛河有較完整介紹的資料都常會提到這段河岸, 主要的差別, 就在於河岸是由巨石疊成, 而不是垂直的混凝土壁. 而高雄市對於愛河主流河道的整治, 也就這麼一小段不是只有硬邦邦的水泥壁而已, 不管成效如何, 總算是還值得讚許. 〈======== 源流段 ========〉 ● 後港橋 後港, 舊名為「后港」, 依名稱來看應是愛河當年水運的終點, 後港聚落在後港橋北已屬高雄縣境, 橋頭有座福德祠, 就像踏訪郊山時常在交通要地 (鞍部、渡口) 所遇到土地廟的那樣, 感覺相當親切. 從此若想再沿河溯行, 南岸是還有長約百米的步道大致可走到也是縣市交界的地方, 然後就是些亂七八糟的地形地物, 更有高速公路擋在前面. 所以便離岸走北側後港到八卦寮的連絡道 (後港巷), 過高速公路 (有涵洞) 後再回到愛河畔. ● 八德西路無名橋 沿著後港巷出高速公路涵洞接八德西路再右轉, 轉角有間全家便利商店, 從愛河河口一路騎過來 (未繞往他處), 這邊可說是補給糧草最方便的地方. 續沿八德西路南行, 騎著單車對於地勢的起伏比步行還敏感, 只覺得公路緩緩而下直到最低點, 剛好就是跨過愛河的地方, 有橋而無橋名. 而這邊不管是往上游看還是往下游看, 愛河都只像條普通的水溝. ● 北屋社區 仁武鄉近年來很熱衷於「土地重劃」, 一大片地, 圍一圍, 不管凹的凸的全部夷平, 再分一分, 就可以做其它利用. 像大彎地區的「小赤山」就這麼不見了, 看在樂山者的眼裡實在是可惜; 而愛河源流還有一堆池沼也這麼填平了, 看在樂水者的眼裡更覺得痛心. 在那些土地重劃者的眼裡, 愛河是否只是個妨礙他們發財的存在呢? 而這一帶的河岸也因為幾乎都被私人所割據使用, 也不容易親近. 勉可慶幸的, 是河雖殘而仍在, 水難親而尚清. 沿著左岸的社區盡量採取離河道最近的路線往上游而行, 直到北屋社區活動中心前的空地, 才終於又能看到愛河河水. 不過這一看就覺得是有問題的, 所見的河水只能在水泥地的邊坡下殘喘而流, 那愛河的原河道? 一言以蔽之, 就是個「填」字, 其實我剛才就一直就在愛河的舊河道、或舊河床的上方........... ● 八卦寮埤 一番轉折之後, 過八德南路, 來到八卦寮的上帝宮前 (主祀玄天上帝). 上帝宮的東南側, 是愛河源流還有河道的最後部份, 之後便是八卦寮埤的範圍了. 八卦寮埤又概稱為草潭埤 (但在舊文獻中, 八卦寮埤與草潭埤應是不同的兩個地方), 由北而南目前可分為北池、主池、南池, 上帝宮便位於埤西側主池與南池間的地方. 與《台灣堡圖》上的八卦寮埤相較, 南池應是後來另外又圍池蓄水才多出來的水域; 而北池與主池原本相連, 是後來的填土築路才一分為二. 不過目前的八卦寮埤也可說是岌岌可危, 除了因為填土被一分為二就可能大有陰謀之外, 像主池與南池間的濕池也被填了, 目前正大興土木在蓋新社區, 只留條細隙充當八卦寮埤與愛河之間的水路. 而北池其實也已被廢土填平了大半....................................... 在高雄混的大概都知道八卦寮埤這邊的大地主是誰, 希望他們不要只是想著發財 ● 右岸之源 沿著八卦寮埤的西側繞到北側, 來到十字路口, 直(東)行可往八涳橋, 過橋前會先經過曹公圳支路的水道, 這時右望上游的藍色水門, 便是愛河右岸的源頭. 回十字路口改往南行, 約 130m 便可到剛才所看到的藍色水門. 這邊剛好也是在隔離著 獅龍溪(愛河舊源) 與 愛河主流 的大堤上. 從右岸源頭水門續南行約 300m , 則可見曹公圳入注八卦寮埤的渠道與水門. ● 左岸之源 騎著單車往南, 鑽過十號國道, 亦是一番轉折後來到東西向的仁雄路, 往西行, 在過大灣國中後的十字路口左轉自強路, 便是往大灣山的爬坡. 等自強路又轉平緩後進入右上的岔路, 經工廠、墾地、高爾夫球場北緣, 單車可直上大灣山的山頂, 視野不錯. 而高爾夫球場並在這邊並沒有強設圍牆, 只是簡單立著一根根的矮白樁為界, 在視覺上相當舒服. 關於大灣山 (47M) , 在《鳳山縣采訪冊》有著這樣的描述: 大灣山,在半屏、赤山、興隆三里交界(北半屏、南赤山、西興隆), 縣北七里,脈由煙墩山出,高十丈餘,長四里許。山麓有蓮花陂。 那個蓮花陂當然是也被填掉了, 而「半屏、赤山、興隆三里交界」, 換成現在的說法, 便是 高縣仁武鄉、鳥松鄉、與高市三民區 三個行政區的交界. 原路返程, 剛剛還必需下來推車的上坡路, 這下成了可以飆風而行的愉快下坡, 真是單車踏踩之旅最暢快的時候. 〈======== 後來 ========〉 ● 微笑公園 再回到平地仁雄路後, 續西行便是回家的路上了. 家住愛河右岸的葫蘆尾, 有條葫蘆尾圳也是愛河右岸的大支流之一, 葫蘆尾圳目前已經全面加蓋, 並在上頭設公園, 就有了「微笑公園」這樣的名字. 但是記憶裡在加蓋之前的葫蘆尾圳, 其實擁有著天然的河道, 並不只是人工的渠圳, 因此在文中也常以葫蘆尾溝稱之. 微笑公園葫蘆尾土地廟前的泉水造象, 在這邊拍下此行的最後一張相片, 是藍天之下源源不竭的湧動。 關於此行的更多圖文, 可見於下列的連結: 起: http://tw.myblog.yahoo.com/jj-mount/article?mid=2271 (16 張圖) 承: http://tw.myblog.yahoo.com/jj-mount/article?mid=2258 (22 張圖) 轉: http://tw.myblog.yahoo.com/jj-mount/article?mid=2251 (14 張圖) 合: http://tw.myblog.yahoo.com/jj-mount/article?mid=2249 (19 張圖)

〈叨絮〉 〈======== 下游段 ========〉 ● 騎乘 此行所用的腳踏車, 是臨時跟讀小二的兒子借來的越野型單車, 好處是車身小, 雖非折疊車也可以塞進轎車裡帶著走; 缺點也是車身小, 會因為腿長膝蓋常撞到車把上的變速扳手 (痛), 而且將近 0.1 公噸的體重壓在小小的坐墊上, 不用騎多久就會臀部發疼....... 一早開車到愛河河口外真愛碼頭的停車格, 再把安在單車車把上的 GPS 調成同時顯示地圖定位點與時速的模式, 就這麼出發了. 車子雖小, 但還是比走路快上不少, 悠哉時的速度也可以有約 13km/hr, 快踩時則可以到約 22、23 km/hr . ● 河口 因為高雄港的碼頭建設, 以及愛河的運河化, 百多年來已經模糊了河海的分際. 由《台灣堡圖》可知, 百年前的愛河主要出口之一是在苓雅寮旁, 如今以「臨港」鐵橋的所在來當作愛河河口的位置 (因再往外就是屬於海港的碼頭) , 其實已經比當年的河口北移了約有七、八百公尺遠. 而位於河口的臨港鐵橋, 在臨港線鐵路停駛後, 如今已拆掉鐵軌並在上頭加舖枕木成為人行步道與自行車道, 除了是溯行愛河的理想起點外, 也可以是港區遊覽的據點之一. ● 玫瑰天主堂 這邊本是清咸豐九年 (1859年) 在前金海邊的簡單草房兼臨時傳教所, 並於隔年改建, 定名為「玫瑰聖母堂」. 因為當時的建地與愛河的河灘連在一起, 地勢低窪, 還需以愛河的泥沙來填充地基. 所以這位於河口左岸的聖殿, 其實與愛河的淵源頗深. 混合著哥德式與羅馬式風格的尖塔建築, 瑰麗莊嚴, 也是愛河溯源時的尋訪重點. ● 循岸而行 在愛河的下游段, 不管是水質, 或是河岸景觀, 目前都整理得相當好, 會覺得處處都是風景 在右岸的專用自行車道上也常會遇到單車同好, 在這邊騎車並不寂寞. 高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋, 這段其實說長不長也可以拿來散步的路程, 在逐風的單車輪下很快就過去了. 〈======== 中游段 ========〉 ● 中都 中都地區, 是愛河主流大轉彎的地方. 若在壽山的最佳展望點-南壽山山頂俯瞰市區, 可見愛河一流蜿蜒, 直朝山頂方向而來, 然後一個大彎便改往右邊的高雄港區而去, 轉彎之處即中都地區. 而像這樣的一個大轉彎, 對於交通、產業、以及住民活動等, 自然會有其特別的影響, 也讓中都地區成為眾多特色薈萃的地方, 在愛河沿岸中別具一格. ★ 中都橋、中都窯廠 中都橋, 鋼骨結構的紅色鐵橋, 橋身特地墊高, 愛河沿岸諸橋也以她與河面間落差最大. (註) 每當有需要從北高雄開車到南高雄的時候, 這常是敝人最愛經過的橋樑. 上橋後 (由西往東) 向右張望, 就可以貪心地將最近也最多的愛河風光收在眼底. 註:中都橋距愛河河面的落差, 在可以開車的眾橋中其實排名第二, 但因為更高的九如橋是座同時跨過愛河與縱貫線鐵道的大型陸橋, 兩端橋頭距愛河河岸有幾百公尺遠, 沿河而行的人車也只會從其橋下鑽過, 所以不算在愛河「沿」岸的橋樑內. 中都窯廠, 較完整的名稱應是「中都唐榮磚窯廠」, 更早以前的名字是叫「台灣煉瓦株式會社打狗工場」, 從 1899 年初創, 到 1992 年正式停工, 於 2004 年公告為國定古蹟. 目前被全面圈圍似乎在進行某種維護, 故只在中都橋頭幫兩支大煙囪拍照後便續行. ★ 最高源流入注處 在一條溪河的眾多源流中, 通常會以「最長」的當作代表, 但登山者可能還會對整個流域中的最高峰, 以及源於此峰的最高源有興趣. 此源便是位於壽山山脊的山龍溝, 經過輾轉流注, 最後在山腳下愛河大轉彎的地方會流. 而「坐火車回高雄」也是敝人當年負笈求學的深刻映象之一, 就在快到高雄站的時候, 許多人已紛紛起身準備下車, 而我有時會守在左邊的窗前, 就為著幾秒鐘的短暫相見. 當眼前忽然一亮, 前方便是愛河的寬闊河面, 以及對岸的中都地區, 而火車底下的筐瑯聲也忽地空靈起來, 原來是經過鐵橋, 而橋下便流著從壽山下來的, 最高源流的水. 此行, 則只在對岸回看, 幫 壽山最高峰、山龍溝所在的山坳、以及山腳下的會流處 拍張合照. ★ 中都濕地 中都濕地有兩處, 一處是中都愛河濕地, 另一處是中都儲木池濕地. 愛河濕地, 主要是希望愛河河岸不再只有硬邦邦的垂直水泥壁, 並利用河流轉彎會在凸岸側流速較緩的特性, 還有感潮段在高低潮間的落差, 以人工的方式騰出濕地發育的空間, 並配合河岸的綠帶, 成為散步與生態觀察的理想去處. 儲木池則原本廣佈於愛河大轉彎處附近的兩岸. 當年也常可看到小船牽引著原木在愛河河面拖行的畫面......但都是歷史了. 如今絕大部份的儲木池都已被填平, 殘存的一小片水域, 正是是寸土寸金的高雄市區裡難得的濕地, 且隨著愛河的潮漲潮退, 會有河水的灌入與湧出, 是另類的生態環境. 此行則只在愛河河水的進出處為儲木池濕地的水面拍照. ● 光之塔 光之塔原是台電的高架鐵塔, 再利用後成為公共藝術造景, 並利用太陽能在夜間打光且七彩變妝, 結合原有的河岸公園成為市民散步的好去處之一. 而溯河者較有與趣的, 應該是在光之塔北邊, 魚骨造型, 僅供行人徒步的跨河鐵橋, 在魚骨橋上所見的河景亦佳. ● 愛河之心 對於溯行者來說, 愛河之心最大的意義應該在於她是「搭船溯行的終點」, 很新興的景點, 夜景相當美, 會再找機會專門來此補拍照. ● 慈濟靜思堂 因為愛河左岸 (南岸) 在自由橋與龍華橋(大順路)之間的部份, 整個河岸含自行車道都正在封閉維修, 只好借行在同一區塊內的慈濟園區, 也可以從自由路騎到達大順路而不用離開愛河太遠. 靜思堂的大殿需脫鞋才能進入, 還要自備鞋袋 (把鞋子裝入帶走, 不可以擺門口), 所以也只在門口拍了些相片. 〈======== 上游段 ========〉 ● 河堤社區 河堤社區是高雄市相當有名的新興社區, 主要就是因為穿過其間的愛河, 其沿岸的「公園化」作得相當好, 分佈著感覺不錯的公園綠帶, 與不少造型悠美的跨河橋樑, 入夜後的燈飾也很講究. 如今當高雄市住在其它地方的人講到要去河堤社區, 意思大概就是指去那邊的河畔散步、騎單車、看夜景、喝咖啡、或是用餐等. 河堤社區的範圍大致便是明誠路與鼎新路間愛河兩側的高樓群, 還有樸靜的興隆淨寺大隱於其中, 可說是市民遊憩的好去處之一. ● 興隆淨寺 興隆淨寺淵源悠久, 在愛河流域的溯源中 (歷史的、地理的), 不可不記上一筆. 興隆淨寺位於愛河上游鼎新橋與裕誠橋之間的西岸, 其前身是位於龜山山麓的「興隆寺」, 幾百年來便是興隆內外里首屈一指的名刹, 而如今的「興隆淨寺」仍是高雄市難得樸實清幽的佛教聖地. 此寺於康熙二十八年(1689年)草建於龜山山麓, 奉祀觀世音菩薩, 是開山之始; 康熙五十八年(1719年), 完成大雄寶殿及僧寮九間, 稱為「興隆寺」. 日治時代因軍事理由被迫遷出舊城, 後來 (1943年)在愛河西岸的現址重建, 才改稱為「興隆淨寺」. 目前寺中也保留著不少古物, 有三百多年歷史的「開山碑」, 以及兩百多年歷史的「準提菩薩像」、「去思碑」、「大邑侯譚公德政碑」等, 不過此行並未特地叨擾探問, 只在寺南的庭院裡看到最後的兩座古碑. ● 葫蘆尾溝、檨仔林埤圳、七番埤圳 愛河的上游段, 在溯行時主要會遇到來自葫蘆尾、檨仔林埤、七番埤等三大支流的入注. ★ 右岸的葫蘆尾溝 (或稱葫蘆尾圳) 在鼎新橋的北側入注愛河, 會流口周圍步道環成正圓, 在航照圖中看來相當特別. 會流口前後的河段舊名是「舩仔頭港」, 而在《台灣堡圖》中則可見今鼎新橋南側的聚落名為「舩仔頭」, 當年也是水運陸運交會的重要地方. (「舩」字的音義與「船」字相同) 葫蘆尾溝在愛河流域的眾支流中算是很源遠流長的, 除了在她的中下游本來擁有天然的河谷, 並不只是人工的渠圳外, 曹公圳支路在注入蓮池潭前的所有岔出, 最後也幾乎都會匯聚於此. 不過這條葫蘆尾溝目前已被全面加蓋, 並在其中下游的部份佈置成公園, 而從愛河河口一路過來的腳踏車道, 也在會流口改沿這線狀的公園續往原生植物園、蓮池潭等地, 因此若要溯行愛河的話, 從此還得自行找路, 不再有專用的腳踏車道. ★ 左岸的檨仔林埤圳 在文藻語院的北側會入愛河, 「檨」字的注音是「ㄕㄜ」, 其意為芒果. 檨仔林埤圳源自曹公圳, 由東而西經仁武赤山仔、大灣地區、檨仔林埤後入注愛河, 水色清澈. 而會流口與其主流上游菜金橋間的愛河東岸, 也另佈置成別緻的社區公園. ★ 右岸的七番埤圳 七番埤圳在榮總院區入注愛河. 於穿過榮總院區的部份有被加蓋, 流出來的水色雖清, 但泡沫不少, 不知在流經榮總時被加了什麼料在裡面. ^^ 在有榮總之前, 七番埤圳支流的水域規模其實比才剛被曹公圳斷頭的愛河主流還來得大, 而被主支流所包夾的后港地區, 也曾是重要的水陸運交會點, 古今相較, 頗有滄海桑田之慨. 過會流口後的愛河河道, 則採用少見的仿自然設計。 ● 仿自然河岸 關於在七番埤圳會口與後港橋之間的愛河, 手邊所查對於愛河有較完整介紹的資料都常會提到這段河岸, 主要的差別, 就在於河岸是由巨石疊成, 而不是垂直的混凝土壁. 而高雄市對於愛河主流河道的整治, 也就這麼一小段不是只有硬邦邦的水泥壁而已, 不管成效如何, 總算是還值得讚許. 〈======== 源流段 ========〉 ● 後港橋 後港, 舊名為「后港」, 依名稱來看應是愛河當年水運的終點, 後港聚落在後港橋北已屬高雄縣境, 橋頭有座福德祠, 就像踏訪郊山時常在交通要地 (鞍部、渡口) 所遇到土地廟的那樣, 感覺相當親切. 從此若想再沿河溯行, 南岸是還有長約百米的步道大致可走到也是縣市交界的地方, 然後就是些亂七八糟的地形地物, 更有高速公路擋在前面. 所以便離岸走北側後港到八卦寮的連絡道 (後港巷), 過高速公路 (有涵洞) 後再回到愛河畔. ● 八德西路無名橋 沿著後港巷出高速公路涵洞接八德西路再右轉, 轉角有間全家便利商店, 從愛河河口一路騎過來 (未繞往他處), 這邊可說是補給糧草最方便的地方. 續沿八德西路南行, 騎著單車對於地勢的起伏比步行還敏感, 只覺得公路緩緩而下直到最低點, 剛好就是跨過愛河的地方, 有橋而無橋名. 而這邊不管是往上游看還是往下游看, 愛河都只像條普通的水溝. ● 北屋社區 仁武鄉近年來很熱衷於「土地重劃」, 一大片地, 圍一圍, 不管凹的凸的全部夷平, 再分一分, 就可以做其它利用. 像大彎地區的「小赤山」就這麼不見了, 看在樂山者的眼裡實在是可惜; 而愛河源流還有一堆池沼也這麼填平了, 看在樂水者的眼裡更覺得痛心. 在那些土地重劃者的眼裡, 愛河是否只是個妨礙他們發財的存在呢? 而這一帶的河岸也因為幾乎都被私人所割據使用, 也不容易親近. 勉可慶幸的, 是河雖殘而仍在, 水難親而尚清. 沿著左岸的社區盡量採取離河道最近的路線往上游而行, 直到北屋社區活動中心前的空地, 才終於又能看到愛河河水. 不過這一看就覺得是有問題的, 所見的河水只能在水泥地的邊坡下殘喘而流, 那愛河的原河道? 一言以蔽之, 就是個「填」字, 其實我剛才就一直就在愛河的舊河道、或舊河床的上方........... ● 八卦寮埤 一番轉折之後, 過八德南路, 來到八卦寮的上帝宮前 (主祀玄天上帝). 上帝宮的東南側, 是愛河源流還有河道的最後部份, 之後便是八卦寮埤的範圍了. 八卦寮埤又概稱為草潭埤 (但在舊文獻中, 八卦寮埤與草潭埤應是不同的兩個地方), 由北而南目前可分為北池、主池、南池, 上帝宮便位於埤西側主池與南池間的地方. 與《台灣堡圖》上的八卦寮埤相較, 南池應是後來另外又圍池蓄水才多出來的水域; 而北池與主池原本相連, 是後來的填土築路才一分為二. 不過目前的八卦寮埤也可說是岌岌可危, 除了因為填土被一分為二就可能大有陰謀之外, 像主池與南池間的濕池也被填了, 目前正大興土木在蓋新社區, 只留條細隙充當八卦寮埤與愛河之間的水路. 而北池其實也已被廢土填平了大半....................................... 在高雄混的大概都知道八卦寮埤這邊的大地主是誰, 希望他們不要只是想著發財 ● 右岸之源 沿著八卦寮埤的西側繞到北側, 來到十字路口, 直(東)行可往八涳橋, 過橋前會先經過曹公圳支路的水道, 這時右望上游的藍色水門, 便是愛河右岸的源頭. 回十字路口改往南行, 約 130m 便可到剛才所看到的藍色水門. 這邊剛好也是在隔離著 獅龍溪(愛河舊源) 與 愛河主流 的大堤上. 從右岸源頭水門續南行約 300m , 則可見曹公圳入注八卦寮埤的渠道與水門. ● 左岸之源 騎著單車往南, 鑽過十號國道, 亦是一番轉折後來到東西向的仁雄路, 往西行, 在過大灣國中後的十字路口左轉自強路, 便是往大灣山的爬坡. 等自強路又轉平緩後進入右上的岔路, 經工廠、墾地、高爾夫球場北緣, 單車可直上大灣山的山頂, 視野不錯. 而高爾夫球場並在這邊並沒有強設圍牆, 只是簡單立著一根根的矮白樁為界, 在視覺上相當舒服. 關於大灣山 (47M) , 在《鳳山縣采訪冊》有著這樣的描述: 大灣山,在半屏、赤山、興隆三里交界(北半屏、南赤山、西興隆), 縣北七里,脈由煙墩山出,高十丈餘,長四里許。山麓有蓮花陂。 那個蓮花陂當然是也被填掉了, 而「半屏、赤山、興隆三里交界」, 換成現在的說法, 便是 高縣仁武鄉、鳥松鄉、與高市三民區 三個行政區的交界. 原路返程, 剛剛還必需下來推車的上坡路, 這下成了可以飆風而行的愉快下坡, 真是單車踏踩之旅最暢快的時候. 〈======== 後來 ========〉 ● 微笑公園 再回到平地仁雄路後, 續西行便是回家的路上了. 家住愛河右岸的葫蘆尾, 有條葫蘆尾圳也是愛河右岸的大支流之一, 葫蘆尾圳目前已經全面加蓋, 並在上頭設公園, 就有了「微笑公園」這樣的名字. 但是記憶裡在加蓋之前的葫蘆尾圳, 其實擁有著天然的河道, 並不只是人工的渠圳, 因此在文中也常以葫蘆尾溝稱之. 微笑公園葫蘆尾土地廟前的泉水造象, 在這邊拍下此行的最後一張相片, 是藍天之下源源不竭的湧動。 關於此行的更多圖文, 可見於下列的連結: 起: http://tw.myblog.yahoo.com/jj-mount/article?mid=2271 (16 張圖) 承: http://tw.myblog.yahoo.com/jj-mount/article?mid=2258 (22 張圖) 轉: http://tw.myblog.yahoo.com/jj-mount/article?mid=2251 (14 張圖) 合: http://tw.myblog.yahoo.com/jj-mount/article?mid=2249 (19 張圖) -

〈簡記〉 ◎ 下游段 (臨港鐵橋 -> 建國橋) 河道長約 1.7K . 河岸寬度約從刻意弄窄的鐵橋處 90m 往上游回復為 120m, 再漸減至 72m , 水清有魚, 幾乎整段路都是風景, 途經的橋樑依序有 臨港鐵橋 (前臨港線鐵路)、高雄橋 (五福四路)、 中正橋 (中正四路)、七賢橋 (七賢二路)、建國橋 (建國三路) 等共五座. 專用的自行車道則設於愛河右岸 (西岸). 此程從右岸河口的真愛碼頭出發, 先過臨港鐵橋往訪左岸的玫瑰天主堂, 再由高雄橋回右岸, 然後一路往上游而去. ◎ 中游段 (建國橋 -> 明誠橋) 河道長約 5.6K . 河岸寬度約從 72m 漸減至 23m , 水色則漸顯污濁, 在寶珠溝會流口前的截流站髒到極點, 之後就要過了本館圳的會口後才略有起色. 途中較值得注意的地方大概有: 中都窯廠、最高源流會流口、中都濕地、光之塔、愛河之心、慈濟園區 等, 至於寶珠溝、本館圳兩大支流的入注處..... 應該不會讓人想為它停留下來. 從 建國橋 到 明誠橋, 途經的橋樑依序有 建國橋 (建國三路)、鐵橋 (縱貫線鐵路)、中都橋 (中華橫路)、 九如橋 (九如三路)、治平橋 (中華二路)、光之塔魚骨橋 (行人徒步區)、 龍心橋 (龍德路83巷)、博愛橋 (博愛一路)、自由橋 (自由一路)、 龍華橋 (大順一路)、明誠橋 (明誠二路) 等共十一座. 左岸 (東南岸) 的全程都有專用的自行車道 (但 自由橋-龍華橋 段正在施工) , 右岸 (西北岸) 則要在博愛橋以後才有專用的自行車道. ◎ 上游段 (明誠橋 -> 後港橋) 河道長約 3.2K . 河岸寬度約從 23m 漸減為 10m , 水色亦漸漸由濁轉清. 途中值得注意的地方大概有 河堤社區、興隆淨寺, 而 三大支流的入注處 附近也各有特色. 從明誠橋到 後港橋, 途經的橋樑依序有 明誠橋 (明誠二路)、光雕曲線橋 (行人徒步區)、裕誠橋 (裕誠路)、 直線橋 (行人徒步區)、無名拱橋 (行人徒步區)、鼎新橋 (天祥二路)、 河堤橋 (文守路)、民族橋 (民族一路)、無名橋 (文藻語院大門出路)、 菜金橋 (民族一路946巷)、無名橋 (行人徒步區)、健康橋 (大中一路)、 後港橋等共十三座, 平均每隔不到 300m 就有一座橋, 密度頗高. 在鼎新橋之前的愛河兩岸都有專用的自行車道, 但在鼎新橋之後的溯源便需要自己找路了, 其中在 民族橋-文藻語院門口 有一小段無法沿河而行, 而在穿越大中一路的地方則需往左或往右離開一小段才有紅綠燈可過馬路. ◎ 源流段 (後港橋 -> 八卦寮埤) 河道長約 2.1K , 以及其它. 從後港橋到八卦寮埤, 便不容易再直接沿著河岸行進. 由右岸 (北岸) 穿過中山高速公路後, 再繞回左岸的社區盡量採取離河道最近的路線往上游而行, 最後來到八卦寮上帝宮前, 便是最後的河段, 同時也進入了 八卦寮埤 的範圍. 來到這邊, 自然也順便逛逛緊臨八卦寮埤的 曹公新圳 (以下簡稱為曹公圳) , 有 愛河右岸源頭的水門 (有圖根點)、以及入注八卦寮埤的水門, 源源不絕. 隨後又往訪澄清湖環丘中的 大灣山, 這是愛河左岸的源頭, 再一路騎往愛河右岸的葫蘆尾微笑公園, 然後賦歸. ◎ 愛河尋源 河源唯長, 說到一條溪流的源頭, 通常是在眾多的源頭裡選出流路最長的當做代表, 並定義從此順流而下的溪河為主流, 但愛河卻是個例外. 因為曹公圳的攔腰截斷, 剩下來的主流雖然仍是眾流路中規模最大的, 但要比長度卻是輸給兩側的支流了, 而除了比長度以外, 登山者對於一條溪河的 "最高" 源頭有時也會感到興趣. 在這樣的想法下, 敝人將愛河源頭的探訪選出四個有代表性的目標: 1.主流源頭: 主流既然是被曹公圳截斷, 源頭便是緊臨曹公圳的八卦寮埤了. 八卦寮埤的水源除了來自地下水脈的天然湧出, 還有曹公圳的直接入注. 2.右岸源頭: 曹公圳在快到八卦寮埤前便一分為二, 主線(東)後來與獅龍溪會流, 成為後勁溪的上游, 支線(西)與主線一路平行但高度略高, 到了八卦寮埤旁再由兩大水門所共控, 其一開口往東又溢回曹公圳的主線, 另一開口往北續行成為愛河右岸的主要水源, 沿路分岔挹注七番埤、葫蘆尾溝等, 幹線最後在原生植物園的南側流入蓮池潭. 因此, 愛河右岸源頭便可說是曹公圳支線在八卦寮埤旁往北開口的大水門. 而水門上還有個後來由省府地政處測量局所立的圖根點呢. 3.左岸源頭: 取澄清湖環丘中的大灣山 (高47M), 因其東北向、南向的逕流皆流入澄清湖, 並在澄清湖的出水口入注火光圳, 可續流往愛河左岸支流的本館圳、寶珠溝等, 流路在愛河左岸諸流中為最長. 關於澄清湖, 在《鳳山縣采訪冊》裡有著這樣的描述: 公爺陂(即赤山大陂,其南曰草陂,兩陂相連,今合為一),在赤山里, 縣北五里,四山環繞,周十里許(陂內四圍有單季田二十三甲一分二釐三 毫三絲,舊系民間隱匿秧田,同治十二年李邑侯煐詳請上憲撥歸鳳儀書院 作義學田),源受雙頭漏溝(此溝源由烏松腳圳分支,屬曹公新圳第八支), 南行過龍喉瓣,入火光圳,溉田二百八十甲。縣治諸陂,當以此為最。 這溉田二百八十甲的火光圳, 便是愛河左岸眾流的重要來源之一. 4.最高源頭: 在愛河流域的眾源流之中, 最高的一條是壽山上的「山龍溝」, 其下方入注處則在愛河中游九如橋與中都橋之間的右岸, 水道算寬, 跨流而過的公路、縱貫線鐵路等都在上方架有明顯的橋樑. 最高源頭已曾在先前的右岸山列大縱走時拜訪過, 此行則踏訪上述 1、2、3 的部份.

〈簡記〉 ◎ 下游段 (臨港鐵橋 -> 建國橋) 河道長約 1.7K . 河岸寬度約從刻意弄窄的鐵橋處 90m 往上游回復為 120m, 再漸減至 72m , 水清有魚, 幾乎整段路都是風景, 途經的橋樑依序有 臨港鐵橋 (前臨港線鐵路)、高雄橋 (五福四路)、 中正橋 (中正四路)、七賢橋 (七賢二路)、建國橋 (建國三路) 等共五座. 專用的自行車道則設於愛河右岸 (西岸). 此程從右岸河口的真愛碼頭出發, 先過臨港鐵橋往訪左岸的玫瑰天主堂, 再由高雄橋回右岸, 然後一路往上游而去. ◎ 中游段 (建國橋 -> 明誠橋) 河道長約 5.6K . 河岸寬度約從 72m 漸減至 23m , 水色則漸顯污濁, 在寶珠溝會流口前的截流站髒到極點, 之後就要過了本館圳的會口後才略有起色. 途中較值得注意的地方大概有: 中都窯廠、最高源流會流口、中都濕地、光之塔、愛河之心、慈濟園區 等, 至於寶珠溝、本館圳兩大支流的入注處..... 應該不會讓人想為它停留下來. 從 建國橋 到 明誠橋, 途經的橋樑依序有 建國橋 (建國三路)、鐵橋 (縱貫線鐵路)、中都橋 (中華橫路)、 九如橋 (九如三路)、治平橋 (中華二路)、光之塔魚骨橋 (行人徒步區)、 龍心橋 (龍德路83巷)、博愛橋 (博愛一路)、自由橋 (自由一路)、 龍華橋 (大順一路)、明誠橋 (明誠二路) 等共十一座. 左岸 (東南岸) 的全程都有專用的自行車道 (但 自由橋-龍華橋 段正在施工) , 右岸 (西北岸) 則要在博愛橋以後才有專用的自行車道. ◎ 上游段 (明誠橋 -> 後港橋) 河道長約 3.2K . 河岸寬度約從 23m 漸減為 10m , 水色亦漸漸由濁轉清. 途中值得注意的地方大概有 河堤社區、興隆淨寺, 而 三大支流的入注處 附近也各有特色. 從明誠橋到 後港橋, 途經的橋樑依序有 明誠橋 (明誠二路)、光雕曲線橋 (行人徒步區)、裕誠橋 (裕誠路)、 直線橋 (行人徒步區)、無名拱橋 (行人徒步區)、鼎新橋 (天祥二路)、 河堤橋 (文守路)、民族橋 (民族一路)、無名橋 (文藻語院大門出路)、 菜金橋 (民族一路946巷)、無名橋 (行人徒步區)、健康橋 (大中一路)、 後港橋等共十三座, 平均每隔不到 300m 就有一座橋, 密度頗高. 在鼎新橋之前的愛河兩岸都有專用的自行車道, 但在鼎新橋之後的溯源便需要自己找路了, 其中在 民族橋-文藻語院門口 有一小段無法沿河而行, 而在穿越大中一路的地方則需往左或往右離開一小段才有紅綠燈可過馬路. ◎ 源流段 (後港橋 -> 八卦寮埤) 河道長約 2.1K , 以及其它. 從後港橋到八卦寮埤, 便不容易再直接沿著河岸行進. 由右岸 (北岸) 穿過中山高速公路後, 再繞回左岸的社區盡量採取離河道最近的路線往上游而行, 最後來到八卦寮上帝宮前, 便是最後的河段, 同時也進入了 八卦寮埤 的範圍. 來到這邊, 自然也順便逛逛緊臨八卦寮埤的 曹公新圳 (以下簡稱為曹公圳) , 有 愛河右岸源頭的水門 (有圖根點)、以及入注八卦寮埤的水門, 源源不絕. 隨後又往訪澄清湖環丘中的 大灣山, 這是愛河左岸的源頭, 再一路騎往愛河右岸的葫蘆尾微笑公園, 然後賦歸. ◎ 愛河尋源 河源唯長, 說到一條溪流的源頭, 通常是在眾多的源頭裡選出流路最長的當做代表, 並定義從此順流而下的溪河為主流, 但愛河卻是個例外. 因為曹公圳的攔腰截斷, 剩下來的主流雖然仍是眾流路中規模最大的, 但要比長度卻是輸給兩側的支流了, 而除了比長度以外, 登山者對於一條溪河的 "最高" 源頭有時也會感到興趣. 在這樣的想法下, 敝人將愛河源頭的探訪選出四個有代表性的目標: 1.主流源頭: 主流既然是被曹公圳截斷, 源頭便是緊臨曹公圳的八卦寮埤了. 八卦寮埤的水源除了來自地下水脈的天然湧出, 還有曹公圳的直接入注. 2.右岸源頭: 曹公圳在快到八卦寮埤前便一分為二, 主線(東)後來與獅龍溪會流, 成為後勁溪的上游, 支線(西)與主線一路平行但高度略高, 到了八卦寮埤旁再由兩大水門所共控, 其一開口往東又溢回曹公圳的主線, 另一開口往北續行成為愛河右岸的主要水源, 沿路分岔挹注七番埤、葫蘆尾溝等, 幹線最後在原生植物園的南側流入蓮池潭. 因此, 愛河右岸源頭便可說是曹公圳支線在八卦寮埤旁往北開口的大水門. 而水門上還有個後來由省府地政處測量局所立的圖根點呢. 3.左岸源頭: 取澄清湖環丘中的大灣山 (高47M), 因其東北向、南向的逕流皆流入澄清湖, 並在澄清湖的出水口入注火光圳, 可續流往愛河左岸支流的本館圳、寶珠溝等, 流路在愛河左岸諸流中為最長. 關於澄清湖, 在《鳳山縣采訪冊》裡有著這樣的描述: 公爺陂(即赤山大陂,其南曰草陂,兩陂相連,今合為一),在赤山里, 縣北五里,四山環繞,周十里許(陂內四圍有單季田二十三甲一分二釐三 毫三絲,舊系民間隱匿秧田,同治十二年李邑侯煐詳請上憲撥歸鳳儀書院 作義學田),源受雙頭漏溝(此溝源由烏松腳圳分支,屬曹公新圳第八支), 南行過龍喉瓣,入火光圳,溉田二百八十甲。縣治諸陂,當以此為最。 這溉田二百八十甲的火光圳, 便是愛河左岸眾流的重要來源之一. 4.最高源頭: 在愛河流域的眾源流之中, 最高的一條是壽山上的「山龍溝」, 其下方入注處則在愛河中游九如橋與中都橋之間的右岸, 水道算寬, 跨流而過的公路、縱貫線鐵路等都在上方架有明顯的橋樑. 最高源頭已曾在先前的右岸山列大縱走時拜訪過, 此行則踏訪上述 1、2、3 的部份.