登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

李棟山山名由來說

- 活動日期

- 2017/4/27 - 2017/4/27

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 1

2017/6/30

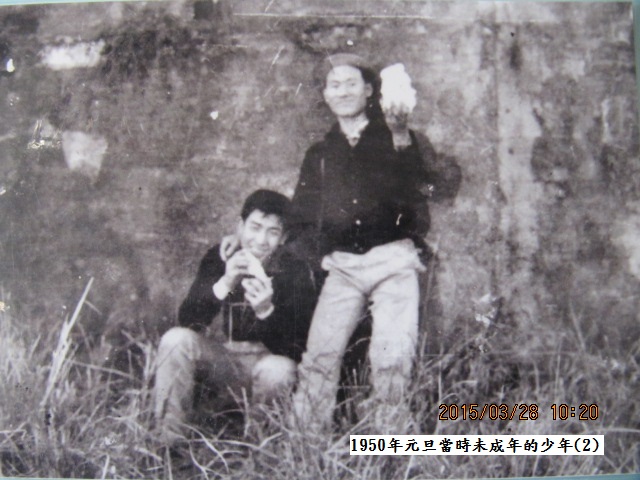

這座著名的中級山本人於民國49年元旦與當時在華南銀行中山分行任職的山友葉錦鑑、闕良生以及當時與本人相同年齡,屬於未成年的少年山友黃道得、潘仰曾,以台北市登山會的名義申請了入山證,一早從台北搭乘火車到新竹站轉內灣,在內灣轉乘新竹客運至尖石,下車後以重裝經那羅一路沿羊腸小道,登上宇老派出所已天黑即在宇老派出所借宿,第二天四點起床,吃完早餐摸黑走出派出所,眼前一看大地舖滿白雪,興奮的沿馬美牛車運木材土石道路走到李棟山登山口,一早登上李棟山,天色大白,生平第一次看到雪,永遠難以忘懷這座中級山(如附件將近60年前的舊照片),而最近本人正撰寫李棟山系與李棟山事件文稿,經查詢李棟山山名的由來歷史文獻,結果只能在網路之維基百科中得來以下的資料:

1. 民國49年元旦本人登李棟山之前和登李棟山之後,許多山友說李棟山上的堡牆是荷蘭人所建,後來查歷史文獻新竹有紅毛港(荷蘭人聚居處),但荷蘭人活動範圍絕對不及於新竹的各山區,所以城堡應該是日本人在李棟山事件時所建,因當時運輸困難,水泥磚塊均從簡行事,所以才很快的顯得堡牆斑駁老舊。

2. 網路上註記李棟山之原民語為Tapung, 一說其意為會下雪之山,另一說法為叢生蕨類植物的山,經本人與從小居住於台北之泰雅族人士馬菘瓦旦詢求答案後,他馬上致電新竹五峰鄉的舅舅曾作振教授確認原民語,結果正確的原民語為Rgyax Tapung(惹訝打泵),意思是雨後處處會長出地衣(狀如青苔)的山。

3. 網路上亦註有清朝時代有李崠的將領來台理蕃時所取山名,但歷史文獻完全找不到此項記載,倒是以客語的「崠」來推測時,「崠」為客語山的最高點之意,請各位山友查一下苗栗新竹地區客家莊地形圖的山名,很多山名均以「崠」取名可以為證,而「裡」「裏」「李」均同音,客家人稱裡面最高的山頂稱之「裡崠山」,後來日據時代製圖者將之註記為李崠山,最後經建版地形圖註記為「李棟山」這個說法才合乎邏輯。

西元1895年日人據台後,於1900年開始開發台灣山區樟腦事業,當然軍警為了配合不斷侵入原住民獵區的腦丁們之作業就引起原住民的反抗,北部最先引起戰役事件的為1903~1905年的三峽大豹社,大豹社原住民不敵後搬至角板山(今復興)大科崁前山的霞雲(哈盆)、那羅(拉號)、高義蘭,而1906年大科崁後山的濕霧鬧、三光、巴陵、比亞山、抬耀、武道能敢等地區的原住民也漸漸引起騷動,而1909年、1910年有李棟山的火藥庫之稱的馬武督與六畜、尖石(b’’bu 敦布)等地區的日本軍警進入了山地隘勇線,該等地區的原住民也同樣有所抗拒。到了1910年5月起,台灣總督佐久間左馬太的理蕃政策下終於爆發了李棟山事件,日本軍警從新竹、桃園、宜蘭幾路的隘勇道進逼李棟山,在李棟山設古堡做為基地,同時在烏來山、芝生毛台山、屯野生台山制高點均設立了砲台,以上為李棟山事件的遠因,而李棟山事件的戰役請參閱Mori山友的李棟山事件。

文章附件

所有回覆

-

-

會不會單純只是校稿人員沒較清楚?

鳶嘴山西(北)稜也是有很多崠字山頭 ~ 大崠山、肥崠山、醜崠山, 大崠山經建三版都還是崠, 而李棟山從日治五萬分之一蕃地地形圖到經建二版都還是李崠山, 只是經建三版才改為李棟山, 為何會有仍為大''崠''山…卻是也有改成李''棟''山兩種情況, 有點不解?