登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

戶外指南

【登山補給站小教室】雪地環境、台灣雪地健行注意事項

- 文章標籤

- 登山技能

2015/1/29

【登山補給站小教室】雪地環境、台灣雪地健行注意事項 by keepon(編輯) 2015/1/17

重點整理

一.雪的型成

降雪條件、能降雪地區、雪面表層狀態

二、台灣的雪

目前台灣有紀錄之降雪地區、台灣雪地健行注意事項

一.雪的型成

◎關於雪的形成,可以先欣賞一段小影片

◎當溫度降到冰點以下(攝氏0度),空氣中的水氣凝結成雪結晶(snowflakes)。雪結晶環繞著外來物質(如空氣中的微塵粒子)而逐漸成形,隨著凝結於上的水氣越來越多,雪結晶也越來越大。雪結晶聚集在一起,則形成雪花(snow),當氣溫夠低降落於平地仍是雪花時,就是所謂的下雪(snowing)了。

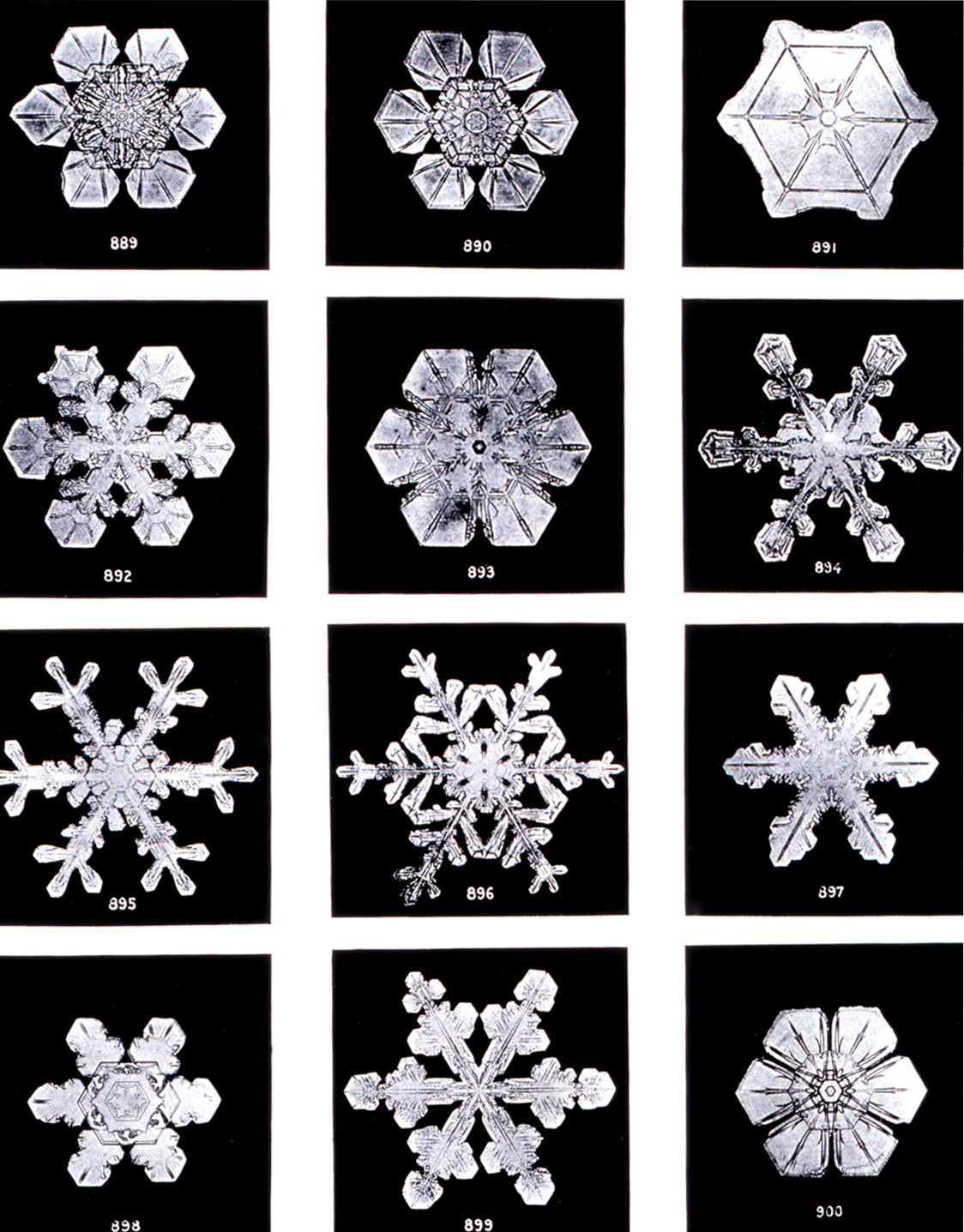

雪結晶(snowflakes),通常是六角形。每一個雪結晶幾乎是獨特的,有不同的大小與形狀。

1.降雪條件

a.大氣中需含有較冷的冰晶核。

b.充分的水氣。

c.氣溫在0℃(冰點)以下。如該冷空氣相當強烈,並帶著濕氣,1℃至10℃的氣溫同樣可以降雪。

2.能降雪地區

中緯度至高緯度(即大約於南回歸線以南/北回歸線以北地區)的地方就會有降雪的機會,如果於低緯度地方中有些地勢高於海拔2000米的高山或高原也有同樣的機會。

3.雪面表層狀態

當雪花降至地表表面後,持續累積會行成積雪。積雪受到風力、溫度、陽光、雨水、地形影響,會演變成不同軟硬度及形狀。以下以台灣山區常見的積雪作介紹。

a.粉狀雪powder snow (軟雪、鬆雪)

通常為新降的雪所組成,非常蓬鬆、像粉末一樣。對於攀登者而言,新降的粉雪相當難走,一踩下去就凹陷。但是由於粉狀結構,比較適合滑雪下降。

b.粒狀雪corn snow (硬雪)

經反覆融化、結凍後的雪層,雪花會集結成如玉米小顆粒狀。通常此種雪層密度較粉狀雪高。對攀登者而言是很好踩踏的狀態。但如果太陽太大溫度太高,將又會變成濕黏的型態。

c.薄冰層firnspiegel

當太陽輻射透進雪裡,融化了雪層正下方的雪,雪表層卻依然處於結冰狀態。在太陽照射下,從遠處看如同一面發亮的鏡子。但這一層冰相當薄,一踩就破,並不會有滑倒疑慮。

d.雪簷

最常出現在山脊、峰頂、斷崖等地形。由向風面雪地吹來的雪,在地形上不斷累積而形成、延伸懸空的積雪層。對於攀登者而言相當危險,可能因為重量施加在上面造成斷裂。最常見到的地區如南湖大山五岩峰地段。

二、台灣的雪

1.季節:11月至隔年4月

2.目前台灣有紀錄之降雪地區:北起台北市陽明山,南至屏東縣北大武山均有紀錄。主要還是以三千公尺以上山區,最有可能遇到降雪情況。有紀錄之知名山峰如下。

陽明山七星山(1120m)、北插天山(1727m)、宜蘭太平山區域(2300m)、雪山(3886m)、大霸尖山(3489m)、南湖大山(3742m)、中央尖山(3705m)、奇萊主峰(3607m)、合歡主峰(3421m)、玉山主峰(3952m)、秀姑巒山(3805m)、北大武山(3092m)

北大武山雪季圖

3.積雪情況:因東北季風影響,雪山圈谷或南湖圈谷最易積雪。有紀錄之高度約180~100cm左右

4.台灣雪地健行注意事項

a.失溫

◎冷,是冬季登山要克服的最大問題。據玉山國家公園統計資料,玉山區域一月最低溫約-5℃,平均濕度約80%。濕冷的環境,加上山頂強風帶來的風寒效應。體感溫度會感覺更加寒冷。

◎風寒效應:風寒效應的出現是由於風也會影響我們對冷的感覺,引致溫度計的讀數有些時候可與人們對冷暖的感覺有明顯的分別。體感溫度約=氣溫-風速(m/s)*4。

◎低體溫症(英語:Hypothermia)亦稱低溫症、失溫症,是生物體溫降到正常新陳代謝和生理機能所需溫度以下的症狀。對恆溫動物來說,核心體溫通常通過生物體內平衡被維持在一個恆定的水平上。但是,當身體暴露在寒冷的環境中時,這種內部機制可能無法再補充散失在環境中的熱量,從而造成低體溫症。

體溫散失的途徑 | 說明 |

傳導 | 體溫由身體直接傳到溫度較低的物體,除非身體直接泡在冷水中,通常並非主要的散失途徑。 |

對流 | 由於空氣或水(身體潮溼時)的流動而帶走體溫,如風寒效應。 |

輻射 | 體溫以紅外線的形式直接散射到環境中,在無風又不潮溼的環境中,它是體溫主要的散失途徑。 |

蒸散 | 汗或雨水會從體表蒸發,每1公克的水從身體帶走580卡的蒸發熱。 |

表格參考台灣山岳第45期賴育民醫師文章

◎人體正常體溫為36.5-37.5°C。低溫情況可分為三種程度。

失溫嚴重度 | 可能症狀 |

輕度(34℃-36℃) | 覺得很冷、發抖、皮膚麻木感、精細動作不協調、 |

中度(30℃-33.9℃) | 大動作失調、一直跌倒或走不動、心智遲緩或混亂。 |

重度(<30℃) | 顫抖停止、昏迷或半昏迷、四肢僵硬、心搏或 |

表格參考台灣山岳第45期賴育民醫師文章

◎處理方法:

●停止活動,減少熱量散失。立及尋找掩蔽物或紮營。

●脫掉濕衣物,換上乾爽保暖衣物。

●視病患意識情況,給予熱飲熱食。

●視病患情況,給予身體中心,如頸、胸、腹部分,放置熱水袋或暖暖包,做回溫動作。

●不可喝酒,酒精會使血管擴張,加速血液循環,末端冷血回流心臟過快,將身體中心溫度降低更易引起失溫。

●嚴重凍傷或失溫不可過度加熱回溫,應從低溫慢慢加熱回正常體溫。

●預防勝於治療。

b.雪盲

水晶體易吸收UVA,角膜易吸收UVB。白雪是反射紫外線的最佳介質。反射率可達到將近95%。

在長時間接受紫外線照射後,會引起角膜及結膜的淺層炎症反應,產生疼痛、怕光、流淚、灼熱感。甚至造成視力模糊的情況(雪盲)。

◎處理方式:閉眼休息止痛,配合抗生素眼膏使用,防止感染。

症狀約在一到三天內,因上皮細胞再生而自癒,並不會留下後遺症。

◎預防的方法:可以配戴防紫外線的太陽眼鏡,或使用全罩式灰色雪鏡,並補充維生素A、維生素B群、維生素C和維生素E等。

c.曬傷

◎高度越高,空氣越稀薄,懸浮粒子也較少,因此紫外線較多。海拔每上升300公尺,紫外線的強度平均會增加4%,也就是說,在相同的天候條件下,我們在3000公尺高的活動,紫外線的強度會比在平地高40%。

◎預防曬傷的方法:

●購買經認證之抗UV產品

●塗抹防曬乳

●注意地面的反射

d.墜落

◎積雪再經過太陽照射,融化成水,經一夜冷凍後,會產生結冰的現象。這時候如果沒有穿著冰爪,很容易發生墜落事件。

另外,絕對不能雨鞋配冰爪。案例如2010年一月山友攀登玉山墜落300公尺事件。

e.迷途

◎原因:在積雪過深情況下,往往會蓋掉山徑與路跡。

◎預防:

●登山者應在平時就培養方位辨識與地圖判讀能力。

●在大雪或大霧情況,視線將會是一整片雪白狀況。在國外成熟的雪地路線,常常在雪地上插有紅色旗桿防止迷途。台灣登山者亦可用箭竹與紅布自製路標。

●視線不清或經過危險路段時可考慮結成繩隊行走

f.其他

2011台大女學生攀登雪山北峰,隱形眼鏡結冰新聞案例。山上低溫會導致隱形眼鏡結冰的情況嗎?

低於零度的低溫適合戴隱形眼鏡嗎?據某部落客於黑龍江零下-30度旅行的經驗,眼球的體溫並不會讓隱形眼鏡結冰。反而是要注意眼鏡保養易結冰狀況。

女學生下山就診後,證實為長時間配戴隱形眼鏡導致眼角膜受傷。山上佩戴隱型眼鏡最需注意就是1.清潔問題。2.山上含氧量少,需挑選含水量透氧高的眼鏡