登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

尋覓烏松坑山

- 活動日期

- 2012/3/30 - 2012/3/30

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 4

- 類型

- » »

2012/4/9

烏松坑山

烏松坑山海拔2288公尺,日本時代五萬分一地形圖舊圖標2266公尺,蕃地地形圖標7535尺(2283公尺),實測的數值應該比較接近2288公尺,烏松坑山和鹿屈山直線距離只有2.5公里,若是再多一些達到3公里以上就有可能會設置三等或二等三角點,不過它也算是溪頭、杉林溪一帶相當知名的一座山,山頂上有一顆森林三角點,那是1920年代總督府殖產局山林課三角測量後留下來的,基點上那個山字就是代表山林課的意思,幾乎每一份地圖都會標示這座烏松坑山,雖然它離杉林溪遊樂區很近但是來爬此山的資料卻很少。

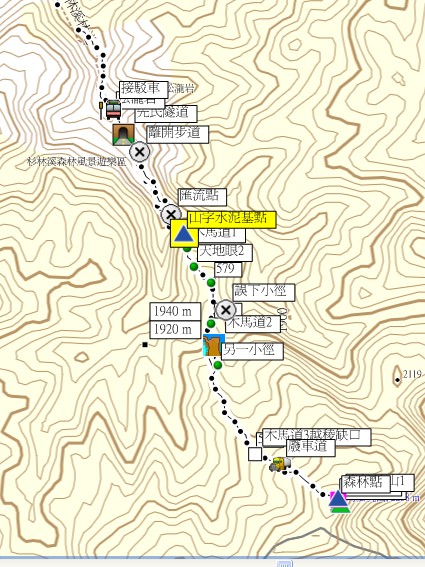

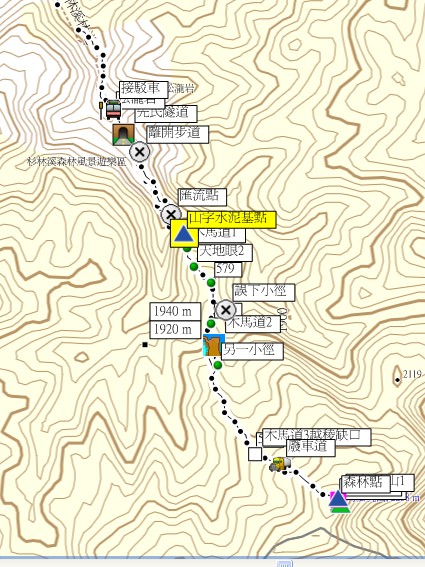

一早搭早班火車和BAKI在斗六車站會合,約9點半到達杉林溪,花40元搭上園區接駁車抵達松瀧岩(海拔1700公尺),遊客還蠻多的,循觀景步道通過先民隧道後再走一段,步道開始左上爬坡前往千古紅檜,離開寬大的步道沿溪行標高1740公尺,在河床上行進時要注意有些石頭很濕滑,一直走到東西二溪的合流口,上烏松坑的稜線不能直接從稜尾,沒有發現明顯的路,自已想辦法上去,先溯西側支流(右邊小溪)約30公尺順碎石乾溪溝攀爬而上,此段路可上升數十公尺,碎石有些不太穩固要注意落石,接上稜線後還要通過幾處陡坡,抓樹枝或茅草攀爬而上,海拔1920公尺通過舊木馬路,1980公尺經過一處石壁很像小型天地眼,海拔2000公尺之後山勢變緩,造林變多路況變好,順稜有舊路跡,經2130公尺小山頭下降約15公尺不久再遇木馬道順此路腰繞主稜右側後再上主稜,這段路也可順稜不腰繞,2140公尺又遇木馬道通過稜線的人為缺口,越嶺點用人力挖開稜線約5公尺深藉以減低爬升,這種情況常見於日本時代的古道,2175公尺遇到路幅更寬的廢林道,林道茅草密集硬砍開上稜,之後又再降回和林道幾乎同高,此段路回程改為走廢林道,隨著高度上升箭竹變得更多但還不到很難走的程度,下午1點09分到達山頂。

沒有休息直接找尋三角點,烏松坑山最高處分為南北二處只有些微突起,大致上山頂是平的,近百坪的範圍都是可能的地方,有大量的茅草和芒萁生長,若有三角點也可能被深達1尺的腐植層和比人高的茅草蓋住,看到山頭上的狀況評估能找到的機率不高,二人分別用刀刺向地面搜索,此行雖然已先輸入日本時代測量座標,因為森林點的測量比不上陸測點(一、二、三等)精密,根據已往經驗最多誤差會大到30公尺平均約10~15公尺,只能碰運氣了,一個小時後不但沒找到三角點BAKI兄還不慎被刀子割傷,看起來傷勢不輕需要下山就醫,克難先用路標將傷口綁住止血,原來很多人討厭的路標還有此一用途,休息一會兒之後再繼續找,南側的高點上有一條黃色台中長青的舊路標在飄揚,不過目標還是鎖定北側高點,怎麼看這裏都是設基點的好地方,到了2點40分已經快要放棄,突然間在茅草叢裏看到一塊長著青苔且有著平整邊緣的石頭,這是什麼?不就是流血流汗才找到的森林三角點,三角點已整個被包住,費時2小時終於找到被茅草佔據的烏松坑山森林三角點(T67/230252/2611190),不知躲藏已有多少年?不枉血濺烏松坑,下山的路上還發現路旁小平台上有一顆上面有十字的山字水泥基點海拔1880公尺座標T67 /229389/2612523,看起來也是很古老的東西了,暮色中回到松瀧岩停車場,錯過末班遊園車,幸運的搭上便車,BAKI經過竹山秀傳醫院去接受治療縫合傷口,手指頭受傷可是很痛的,之後南來北往結束了此次探勘行。

此次行走的路線在幾年前就已經有這個想法,後來到杉林溪遊玩時就順便勘查了加走寮溪的情況和步道的相關位置,2005年大冬瓜和小潘二人組『杉林溪烏松坑山O形』玩命行,提到由烏松坑下松瀧岩路況十分驚險,我評估是因由上而下很容易下錯稜線的緣故,若由下而上應該會容易許多,由離開步道算起到山頂直線距離是2.1公里落差約540公尺,其實不算遠,從地形圖上看來只要能上到1900公尺往後就沒有陡坡了,實際走來還算好走,但也不能說多容易,一路上可發現一些早年伐木剩下的大樹根,那些木馬路就是因此而建的,一路上也都有造林的痕跡,最近的不過20~30年,樹種以台灣杉和紅檜為主,當然山林工作者(稱山老鼠亦可)也到處留下了蹤跡,這裏面除了遊客和登山的很少來之外,還是可見到不少人來過留下的垃圾和砍痕等,若有登山的人出入或許能讓這些人有些忌憚,這條路上山約3.5小時下山約2.5小時,可以做為聯繫五叉崙山到鹿屈山的登山路徑,海拔1800公尺到1900公尺的陡坡具有相當危險性只適合有經驗的山友,這些危險的地方若有綁上繩索會安全很多,此外這段路從頭到尾就只有綁一條路標而已,真的只有一條,加上基點處還有幾條,下山時靠GPS隨時修正路線否則會常常走到別的路去,現在探勘也不像以前會把路砍的很大,只要能過就可以了,此行下山途中走岔幾次,有GPS以後路標也用的少了。

附註:西元 1904 年,日本學者小西成章在當時南投廳烏松坑海拔約2000公尺處,發現了前所未見的高大杉樹,這項植物界的新發現引起他高度的興趣,因此採集標本,於當時即送回日本東京帝國大學,交由總督府囑託協助臺灣植物調查之植物學教授早田文藏協助鑑定。早田教授歷經十多次來臺深入勘查,認為這種杉樹是臺灣特有,世界上應該沒有近親,遂根據其特性及發現地,將此種新植物命名為「臺灣杉」以下為資料出處:(http://www.envi.org.tw/common/download/Papers/20080312%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%9D%89%E5%91%BD%E5%90%8D%E7%99%BE%E9%80%B1%E5%B9%B4%E7%B4%80%E5%BF%B5%E7%89%B9%E5%B1%95%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A8%BF.pdf)

烏松坑原來和台灣杉有這層關係,搜尋網路就知道有非常多植物標本的採集地都在烏松坑,其原因可能是在1900年代只有這裏的蕃情夠穩定,其餘中央山脈高海拔地點大都還是未歸順蕃的範圍(蕃為當時用語非歧視),還有另一則和烏松坑有關的資料:阿里山森林鐵路由眠月再往內延伸,行駛六公里餘可到烏松坑山南側鞍部,為鐵路終點。

迷你天地眼

水泥製山字基點

烏松坑森林三角點

木馬道越嶺缺口

溪床登山口

三角點附近景觀

山頂的茅草和芒萁

簡易地圖

文章附件

所有回覆

-

-

真佩服!

烏松坑附近是亞杉族群量頗多,日本人把台灣杉稱為亞杉,烏松坑南邊的亞杉坪有亞杉坪林道,早期此林道為伐採台灣杉之運輸道,伐完後就變成現今人工造林地.

克德兄及小林兄您們好:

這座山我已經肖想很久了,大冬瓜之前沒有找到,我就知道一定要奮戰,謝謝克德兄及小林兄的努力及受傷不退的決心,真是令人感動!再次謝謝倆位的無私奉獻。