登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

台灣行腳

雙溪鄉辭職嶺,一嶺鬧三包?

2008/12/14

辭職嶺的由來,根據在雙泰產道7.4K附近的雙溪鄉公所解說牌的說法,故事發生在「民國六十年間,某位前往(泰平國小)就任的老師,行至此山時(大樟嶺),感慨前途崎嶇,故而辭職」。這幾年來路過此處爬山,對於雙溪鄉公所的說法,心中一直存有不少的疑問? 最近研讀到早期的登山資料,意外得知有關辭職嶺的地方還有其他二處。一處在三叉坑越嶺路鞍部(註1);另一處在崩山坑古道東柑腳山風孔鞍部(註2)。如此一嶺鬧三包,到底熟是熟非?一時真假難辨? 但經過一番剝抽繭後,不難看出其端倪來。

依據現有資料的說明有關辭職嶺的位置,若由雙溪前往泰平國小任教,其有路線有三:

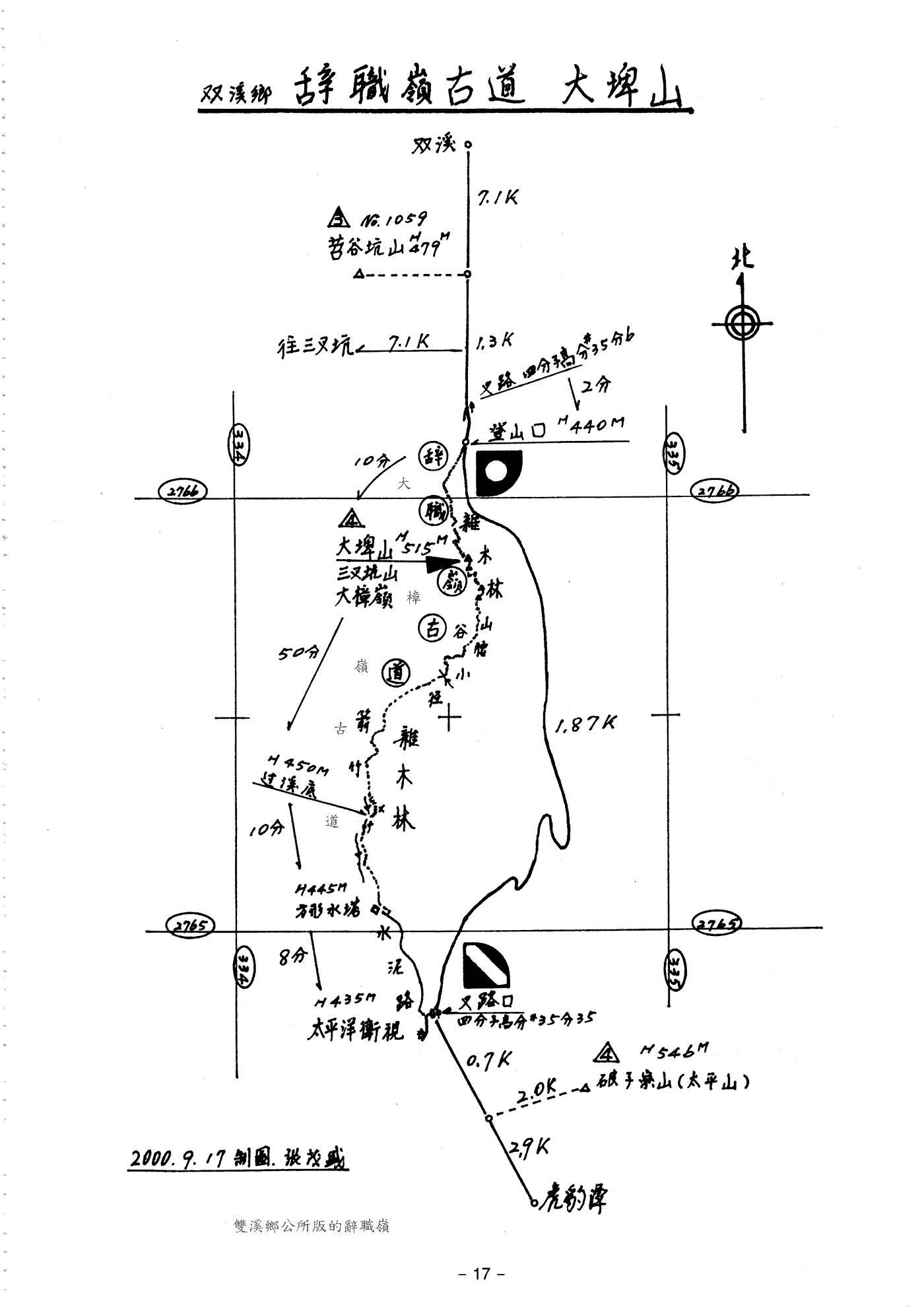

第一路以雙溪鄉公所說法:走的是大樟嶺古道,全程約13公里,步行約4個多小時,此路為日治時代雙溪通泰平的重要保甲路。路由苕谷坑口經烏塗窟,上大樟嶺後,轉入後寮仔至泰平國小。當時的警吏或教員前往泰平的唯一途徑,往昔行經此嶺,由於陡峭崎嶇,登者莫不感到身精力疲和望坡興嘆,因而又有「流淚坂」之稱。不過到民國六十年,雙溪至柑腳,已有基隆客運行駛,當時前往任教的老師,多改由崩山坑古道前往。由此看來雙溪鄉公所的解說牌,很可能在道聽塗說後加上自己的判斷,將大樟嶺當作辭職嶺。

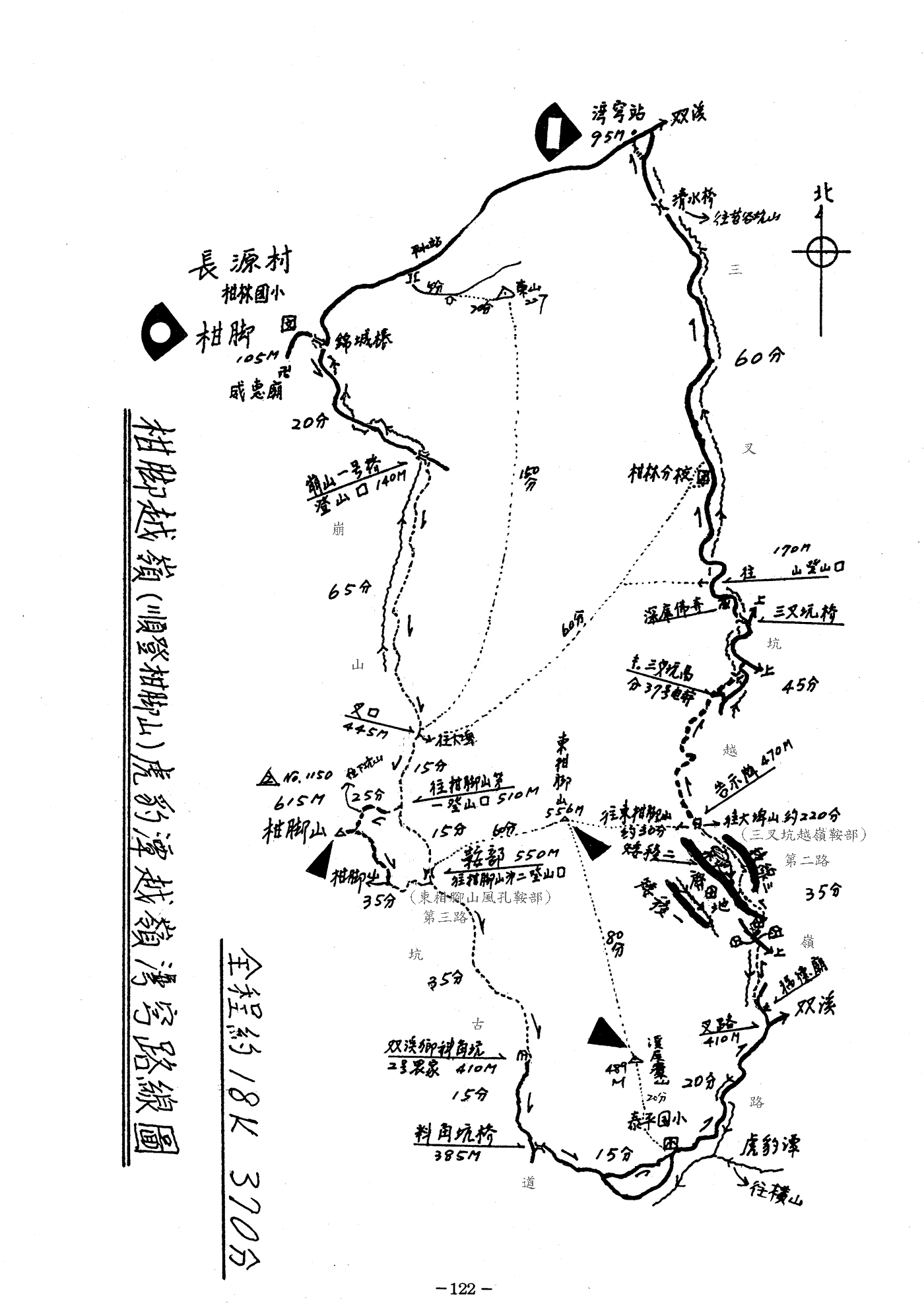

第二路以嚴建甡前輩的說法:走的是三叉坑越嶺路,全程約11公里,步行約3個多小時,此路徑在日治時代的台灣堡圖和陸測部的地圖,並未畫出。路由彎穹循溪而行經三叉坑橋,右轉上過四分子下後寮仔至泰平國小。此路應是只有當地人通行的舊路,不過到了民國六十年代以後,已漸為登山者所利用。雖然當時已有基隆客運搭車至彎穹,但實際此路線和大樟嶺古道路途相差不遠,加上知道者不多,所以當時的老師要經由此路前往任教,其可能性極低。

第三路以謝永河前輩的說法:走的崩山坑古道,全程約7公里,步行約2個多小時,此路在日治時代即為通往柑腳泰平間的重要保甲路。路由威惠廟下循崩山坑進入,一路上大埤嶺到東柑腳風孔鞍部為止,然後轉下坡路至泰平國小。當時由雙溪到泰平只會走大樟嶺古道前往任教,原因是若由雙溪經柑腳至泰平其路途反而更遠。單從雙溪至柑腳就有7公里多遠,其交通只有一條輕便鐵路可通行,民眾為省錢多採步行往返。不過民國六十年公路開通後,已有基隆客運(現為國光客運) 通行。據當地的民眾告知,前往泰平老師由雙溪搭車至威惠廟,再走崩山坑古道至泰平國小。若以一個新就任的老師,可想而知必不會捨二個多小時的山路? 而就四多小時的山路? 至於那一個才是真正的辭職嶺已經非常明瞭了。

註1:嚴建甡《橫山開拓不辭遠》一文,引用廖鴻演的說法。

註2:謝永河所著北部郊山踏查行第1集,《北豹子廚.柑腳山.東柑腳山》一文中提及。

依據現有資料的說明有關辭職嶺的位置,若由雙溪前往泰平國小任教,其有路線有三:

第一路以雙溪鄉公所說法:走的是大樟嶺古道,全程約13公里,步行約4個多小時,此路為日治時代雙溪通泰平的重要保甲路。路由苕谷坑口經烏塗窟,上大樟嶺後,轉入後寮仔至泰平國小。當時的警吏或教員前往泰平的唯一途徑,往昔行經此嶺,由於陡峭崎嶇,登者莫不感到身精力疲和望坡興嘆,因而又有「流淚坂」之稱。不過到民國六十年,雙溪至柑腳,已有基隆客運行駛,當時前往任教的老師,多改由崩山坑古道前往。由此看來雙溪鄉公所的解說牌,很可能在道聽塗說後加上自己的判斷,將大樟嶺當作辭職嶺。

第二路以嚴建甡前輩的說法:走的是三叉坑越嶺路,全程約11公里,步行約3個多小時,此路徑在日治時代的台灣堡圖和陸測部的地圖,並未畫出。路由彎穹循溪而行經三叉坑橋,右轉上過四分子下後寮仔至泰平國小。此路應是只有當地人通行的舊路,不過到了民國六十年代以後,已漸為登山者所利用。雖然當時已有基隆客運搭車至彎穹,但實際此路線和大樟嶺古道路途相差不遠,加上知道者不多,所以當時的老師要經由此路前往任教,其可能性極低。

第三路以謝永河前輩的說法:走的崩山坑古道,全程約7公里,步行約2個多小時,此路在日治時代即為通往柑腳泰平間的重要保甲路。路由威惠廟下循崩山坑進入,一路上大埤嶺到東柑腳風孔鞍部為止,然後轉下坡路至泰平國小。當時由雙溪到泰平只會走大樟嶺古道前往任教,原因是若由雙溪經柑腳至泰平其路途反而更遠。單從雙溪至柑腳就有7公里多遠,其交通只有一條輕便鐵路可通行,民眾為省錢多採步行往返。不過民國六十年公路開通後,已有基隆客運(現為國光客運) 通行。據當地的民眾告知,前往泰平老師由雙溪搭車至威惠廟,再走崩山坑古道至泰平國小。若以一個新就任的老師,可想而知必不會捨二個多小時的山路? 而就四多小時的山路? 至於那一個才是真正的辭職嶺已經非常明瞭了。

註1:嚴建甡《橫山開拓不辭遠》一文,引用廖鴻演的說法。

註2:謝永河所著北部郊山踏查行第1集,《北豹子廚.柑腳山.東柑腳山》一文中提及。

文章附件

所有回覆

-

登山的每每就是有一投入就無怨無悔的人 有的人揮起筆寫記錄行雲流水讓人看得如痴如醉 有的人寫起記錄讓人看得眼中流淚內心澎湃 mori兄則是「腳踏實地」去驗證古人的足跡,沈浸於此樂在其中 也讓我們跟著神遊、進而跟隨,感謝有這樣的痴者 辭職嶺的位置,根據描述我也認為第三路的崩山坑可能性比較大

登山的每每就是有一投入就無怨無悔的人 有的人揮起筆寫記錄行雲流水讓人看得如痴如醉 有的人寫起記錄讓人看得眼中流淚內心澎湃 mori兄則是「腳踏實地」去驗證古人的足跡,沈浸於此樂在其中 也讓我們跟著神遊、進而跟隨,感謝有這樣的痴者 辭職嶺的位置,根據描述我也認為第三路的崩山坑可能性比較大 -

問過一些當地人發現雙溪鄉的辭職嶺應該是在崩山坑古道上,辭職嶺在當時應該卻有其事發生, 要不然早期的登山資料不會提到.

問過一些當地人發現雙溪鄉的辭職嶺應該是在崩山坑古道上,辭職嶺在當時應該卻有其事發生, 要不然早期的登山資料不會提到. -

民國67~68年時,行者曾蒙嚴老的指導,踏查北勢溪上游與太平一帶山區,辭職嶺一說,其實還是與大樟嶺脫離不了關係,教師由崩山坑進入太平任教,則是68年崩山坑產業道路開通以後的事情。 日期教師所走的路的確是自雙溪走保甲路至大樟嶺,這但路我曾走過...民國60年代初期,由基隆客運取代輕便車到柑腳後,車班並不多,大多是只到灣穹折返,查了一下以前的筆記,當時基隆客運為了配合老師的任教與當地居民出入雙溪之故,自早上0620(至柑腳往返)’0720(至灣穹折返)’0750(假日往返柑腳)因此任教老師就是由三叉坑經大樟嶺鞍部進入太平,因此辭職嶺一說,應是指大樟嶺無誤。也是由於69年某平面媒體的報導,才開始傳頌。

民國67~68年時,行者曾蒙嚴老的指導,踏查北勢溪上游與太平一帶山區,辭職嶺一說,其實還是與大樟嶺脫離不了關係,教師由崩山坑進入太平任教,則是68年崩山坑產業道路開通以後的事情。 日期教師所走的路的確是自雙溪走保甲路至大樟嶺,這但路我曾走過...民國60年代初期,由基隆客運取代輕便車到柑腳後,車班並不多,大多是只到灣穹折返,查了一下以前的筆記,當時基隆客運為了配合老師的任教與當地居民出入雙溪之故,自早上0620(至柑腳往返)’0720(至灣穹折返)’0750(假日往返柑腳)因此任教老師就是由三叉坑經大樟嶺鞍部進入太平,因此辭職嶺一說,應是指大樟嶺無誤。也是由於69年某平面媒體的報導,才開始傳頌。 -

謝謝你的寶貴的資料,不過此處離大樟嶺還很遠(並不算是大樟領的範圍),而是四分子的三叉坑越嶺鞍部,此處由灣穹上來路較緩.但路途並不近,那裡有個柑林國小三叉坑分校,也許這個緣故吧,泰平國小的老師會走此路.謝水河和嚴建甡前輩,踏訪年代差不多, 文章中有提到泰平國小老師,由崩山坑進入,本人還特地為此事去問柑腳附近的民眾,在當時老師多改由崩山坑古道進入,實際上去泰平國小老師任教的老師,很少是本地人,大多住在那裡的宿舍.

謝謝你的寶貴的資料,不過此處離大樟嶺還很遠(並不算是大樟領的範圍),而是四分子的三叉坑越嶺鞍部,此處由灣穹上來路較緩.但路途並不近,那裡有個柑林國小三叉坑分校,也許這個緣故吧,泰平國小的老師會走此路.謝水河和嚴建甡前輩,踏訪年代差不多, 文章中有提到泰平國小老師,由崩山坑進入,本人還特地為此事去問柑腳附近的民眾,在當時老師多改由崩山坑古道進入,實際上去泰平國小老師任教的老師,很少是本地人,大多住在那裡的宿舍. -

今天有一位熱心的方先生來電

因為看到了網站上的這一串討論,不黯上網發文因此來電"用講的"

方先生於民國六十年左右就讀泰平國小,後來被廢校併入雙溪國小

就他記憶所及沒有在這段時期辭職的老師,併入雙溪國小後也沒有這樣的資料留下

也就是說辭職嶺的故事是杜撰虛構出來的,過去沒有這個地名存在

(但也許對某些人來說"辭職嶺"的存在也許是一種"美好?"的想像)

方先生另外提到,有關於"虎豹潭"的地名,也是屬於誤傳

該處地形,由太平方向看去,像是一隻老虎趴在潭邊喝水,因此台語上稱"虎(hóo) 把(pà) 潭(thâm)"

轉換成國語卻變成了虎豹潭,無端端多了一隻動物 XD

方先生提到他們一族到雙溪開墾已經五百多年,二十五代了

家中還保留有當初向原住民購地所留下的契約

有興趣的山友可以連絡方先生,向他討教一些當地的古道路線及舊聞傳說

連絡電話請私下問我

以上是小弟的不負責任轉播