登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

台灣登山論壇

等高線的教學

2011/5/9

現在的國中地理課本就有等高線的內容,以下是 Youtube 上一位自稱是夏老師的教學影片,請參考

http://www.youtube.com/watch?v=uKfTSJNdfsk

影片中有提到山谷與山脊(稜線)的 V 字型等高線辨識的特徵.

可惜本站沒有登山教室的區塊,只好貼在論壇區. 本站上很多記錄都附有地圖可供下載,希望新手山友學會等高線地圖的原理後,常常帶著地圖上山去實地體驗地形的變化.

其他如鞍部和山頭等的等高線特徵,我會再找一些實地的例子來說明.

http://www.youtube.com/watch?v=uKfTSJNdfsk

影片中有提到山谷與山脊(稜線)的 V 字型等高線辨識的特徵.

可惜本站沒有登山教室的區塊,只好貼在論壇區. 本站上很多記錄都附有地圖可供下載,希望新手山友學會等高線地圖的原理後,常常帶著地圖上山去實地體驗地形的變化.

其他如鞍部和山頭等的等高線特徵,我會再找一些實地的例子來說明.

所有回覆

-

a507732兄: 您真是佛心來的,給您拍拍手!!按個讚啦!! 希望可以造福山友們,尤其是新進的朋友!!

a507732兄: 您真是佛心來的,給您拍拍手!!按個讚啦!! 希望可以造福山友們,尤其是新進的朋友!! -

最近再次拜讀 "模糊邏輯與登山之地形定位" by 蘇文政 http://www.oocities.org/vjso01/FUZZY.html 網頁如果出現亂碼,請在"檢視"的"語言及字元編碼"選擇"Big 5" 這篇文章是文政的定位心得,他一直走在時代的前面. 企圖用一個相對精確的敘述說明一個模糊的東西. 個人認為稍有經驗者比初學者還合適讀這篇.

最近再次拜讀 "模糊邏輯與登山之地形定位" by 蘇文政 http://www.oocities.org/vjso01/FUZZY.html 網頁如果出現亂碼,請在"檢視"的"語言及字元編碼"選擇"Big 5" 這篇文章是文政的定位心得,他一直走在時代的前面. 企圖用一個相對精確的敘述說明一個模糊的東西. 個人認為稍有經驗者比初學者還合適讀這篇. -

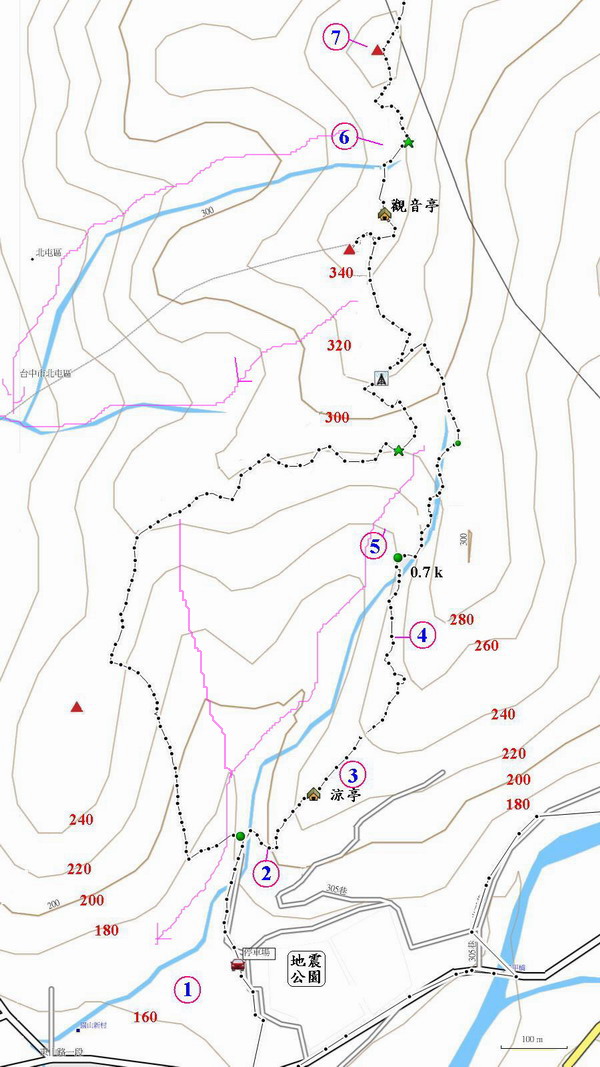

找了台中市北屯區大坑的十號步道來闡述等高線與地形的對照. 請參考所附的等高線圖與圖片. 圖中各編號的地形特徵敘%如下: 1 - 等高線間的距離很大, 幾乎是平地, 就是停車場所在. 2 - 等高線間的距離小, 而且前進路線與等高線垂直, 坡度陡. 3 - 過粱亭後, 走在稜線上, 而且等高線間的距離大, 所以坡度緩. 4 - 行進方向與等高線平行, 路面很平. 5 - 0.7k 處恰走到山谷盡頭, 右轉爬陡坡上升. 6 - 是鞍部, 觀音亭就在鄰近. 鞍部特徵是兩邊是山頭,而另兩側為下坡. 7 - 山頭, 等高線常會是封閉的曲線(圍成一圈). 另外,附上實地照片作對照.

找了台中市北屯區大坑的十號步道來闡述等高線與地形的對照. 請參考所附的等高線圖與圖片. 圖中各編號的地形特徵敘%如下: 1 - 等高線間的距離很大, 幾乎是平地, 就是停車場所在. 2 - 等高線間的距離小, 而且前進路線與等高線垂直, 坡度陡. 3 - 過粱亭後, 走在稜線上, 而且等高線間的距離大, 所以坡度緩. 4 - 行進方向與等高線平行, 路面很平. 5 - 0.7k 處恰走到山谷盡頭, 右轉爬陡坡上升. 6 - 是鞍部, 觀音亭就在鄰近. 鞍部特徵是兩邊是山頭,而另兩側為下坡. 7 - 山頭, 等高線常會是封閉的曲線(圍成一圈). 另外,附上實地照片作對照. -

5~7 號地形的實地照片.

5~7 號地形的實地照片. -

如果等高線是正確的 河流應該在紫色的地方 謝謝

如果等高線是正確的 河流應該在紫色的地方 謝謝 -

現今登山用的等高線圖大部份是5萬分之一及2萬5千分之一的比例規格, 試問1平方公里(100000x100000平方公分),濃縮至4平方公分(2x2)及16平方公分(4x4),有多少內容是無法真實呈現的,有誤差是一定的存在的 而等高線圖主要依空照圖繪製,強光陰影地鋪植物均影響空照圖高度的呈現, 每20公尺(10公尺)高度一條曲線,也意謂在20公尺(10公尺)內高度變化是無法正常顯示的 不可否認等高線仍是目前登山使用上較頻繁的工具,且為任何其他地圖(稜線圖、森林分布、交通、水系、....包括GPS在內)之母圖,在"大範圍使用"上還是有它的可靠度,凡舉山頂位置、道路、村莊、稜線走向等大範圍的物體是可以相信的,當走在鋸齒連峰看到平緩等高線圖時不要認為是等高線圖錯了,而是它無法顯示

現今登山用的等高線圖大部份是5萬分之一及2萬5千分之一的比例規格, 試問1平方公里(100000x100000平方公分),濃縮至4平方公分(2x2)及16平方公分(4x4),有多少內容是無法真實呈現的,有誤差是一定的存在的 而等高線圖主要依空照圖繪製,強光陰影地鋪植物均影響空照圖高度的呈現, 每20公尺(10公尺)高度一條曲線,也意謂在20公尺(10公尺)內高度變化是無法正常顯示的 不可否認等高線仍是目前登山使用上較頻繁的工具,且為任何其他地圖(稜線圖、森林分布、交通、水系、....包括GPS在內)之母圖,在"大範圍使用"上還是有它的可靠度,凡舉山頂位置、道路、村莊、稜線走向等大範圍的物體是可以相信的,當走在鋸齒連峰看到平緩等高線圖時不要認為是等高線圖錯了,而是它無法顯示 -

圖是正確 那條野溪是沿著我們俗稱的大坑6號半的水泥路往下接到松竹路

圖是正確 那條野溪是沿著我們俗稱的大坑6號半的水泥路往下接到松竹路 -

如果飆汗兄在0.7k有過溪 從停車場到2有過溪兩次 那等高線的誤差實在太大了 謝謝指教

如果飆汗兄在0.7k有過溪 從停車場到2有過溪兩次 那等高線的誤差實在太大了 謝謝指教 -

想學習看等高線的話, google map現在有更方便的方式 如下所示 http://maps.google.com.tw/maps?hl=zh-TW&ie=UTF8&ll=24.254047,121.20306&spn=0.019329,0.034761&t=p&z=15&brcurrent=3,0x3468f7f9d193ac39:0x34dfc80ce3a508b6,1,0x3468548a0b5ad393:0xcca86fee4f60881b 這是梨山附近的等高線圖. 移動滑鼠到右上方塊, 會出現google earth可以選. 可以馬上把地形轉成google earth的3D圖, 相互比較幾次下, 應該就很容易把等高線想像成立體圖 希望有幫助

想學習看等高線的話, google map現在有更方便的方式 如下所示 http://maps.google.com.tw/maps?hl=zh-TW&ie=UTF8&ll=24.254047,121.20306&spn=0.019329,0.034761&t=p&z=15&brcurrent=3,0x3468f7f9d193ac39:0x34dfc80ce3a508b6,1,0x3468548a0b5ad393:0xcca86fee4f60881b 這是梨山附近的等高線圖. 移動滑鼠到右上方塊, 會出現google earth可以選. 可以馬上把地形轉成google earth的3D圖, 相互比較幾次下, 應該就很容易把等高線想像成立體圖 希望有幫助 -

謝謝各位山友提供意見。相信各位學會閱讀登山地圖的過程中,一定有許多寶貴的經驗可以提供給新進山友參考。 等高線的教學 (一) 辨認山頭 我認為山友學習看閱讀高線地圖時,第一要務是要根據等高線特徵來找出山頭的位置,確定今天的目標是哪一座山。 山頭的等高線特徵是甚麼呢? 山頭常常是被一圈又一圈的等高線(且內圈比外圈高)所圍繞的地點,如圖一的東卯山就是被層層的等高線包圍。但有時會因為等高線的高度差太大,使得山頭的位置未必會被等高線完全圍住,如圖中的 1265峰與 1556 峰。 如果圍繞等高線的內圈比外圈低,則此處是一個低窪處或圈谷,也有可能是湖泊。圖二是南湖大山北峰與上圈谷的照片與等高線的對照。

謝謝各位山友提供意見。相信各位學會閱讀登山地圖的過程中,一定有許多寶貴的經驗可以提供給新進山友參考。 等高線的教學 (一) 辨認山頭 我認為山友學習看閱讀高線地圖時,第一要務是要根據等高線特徵來找出山頭的位置,確定今天的目標是哪一座山。 山頭的等高線特徵是甚麼呢? 山頭常常是被一圈又一圈的等高線(且內圈比外圈高)所圍繞的地點,如圖一的東卯山就是被層層的等高線包圍。但有時會因為等高線的高度差太大,使得山頭的位置未必會被等高線完全圍住,如圖中的 1265峰與 1556 峰。 如果圍繞等高線的內圈比外圈低,則此處是一個低窪處或圈谷,也有可能是湖泊。圖二是南湖大山北峰與上圈谷的照片與等高線的對照。 -

等高線大範圍物體是可以相信的,小範圍物體無法顯示 因此判斷山頭可以大範圍物體相對位置來判定,在未上山前應先做好功課找資料先將稜線行進路線山屋山頭等在等高線圖上先標示 本人常用的方式是,依等高線圖比較目前位置看目標物附近應會看到幾條支稜 附近會有幾個分叉,以及支稜間相互交會情況來確認目標位置及自己位置 至於用已知山頭方位角畫線交會來定目前位置,本人覺得在實際上有其困難度,因位在爬升時常看不到已知山頭,且長距離遠處山頭方位差一度誤差可差極遠,至少要二個已知山頭交會才可能交會一點,三個山頭則交會三點,地磁北又不是正北,方位角一定會有幾度誤差,誤差極大,倒不如就以近前方可以看到的稜線交會點,河流交會點 林道 村莊....位置來判斷,並輔以指北針高度計或GPS來確定自己位置及目標位置 因目前GPS流行,是可靠度極高工具,但要注意使用的地圖是TW67或是TW97版本,同樣數字兩者會有數百公尺誤差,電子設備在山谷間不見得收訊會良好,萬一沒電或故障可就沒得玩了,因此等高線圖指北針高度計仍是不可缺的主要工具,可先不用GPS定位,以傳統方式定位確定,最後以GPS驗證,多試幾次很快就會建立定位的自信心,在山區不迷路決不是難事 以上實際經驗提供參考

等高線大範圍物體是可以相信的,小範圍物體無法顯示 因此判斷山頭可以大範圍物體相對位置來判定,在未上山前應先做好功課找資料先將稜線行進路線山屋山頭等在等高線圖上先標示 本人常用的方式是,依等高線圖比較目前位置看目標物附近應會看到幾條支稜 附近會有幾個分叉,以及支稜間相互交會情況來確認目標位置及自己位置 至於用已知山頭方位角畫線交會來定目前位置,本人覺得在實際上有其困難度,因位在爬升時常看不到已知山頭,且長距離遠處山頭方位差一度誤差可差極遠,至少要二個已知山頭交會才可能交會一點,三個山頭則交會三點,地磁北又不是正北,方位角一定會有幾度誤差,誤差極大,倒不如就以近前方可以看到的稜線交會點,河流交會點 林道 村莊....位置來判斷,並輔以指北針高度計或GPS來確定自己位置及目標位置 因目前GPS流行,是可靠度極高工具,但要注意使用的地圖是TW67或是TW97版本,同樣數字兩者會有數百公尺誤差,電子設備在山谷間不見得收訊會良好,萬一沒電或故障可就沒得玩了,因此等高線圖指北針高度計仍是不可缺的主要工具,可先不用GPS定位,以傳統方式定位確定,最後以GPS驗證,多試幾次很快就會建立定位的自信心,在山區不迷路決不是難事 以上實際經驗提供參考 -

南湖圈谷在等高線圖上看來是一個溪谷而非湖泊 主稜在北北峰採東東北行至東北峰改南行至東峰又西西南行至主峰, 而非由北北峰直接下至圈谷後接主峰, 值得注意的是北北峰往圈谷兩條支稜,配合主東峰間北向支稜及主峰往北北峰方向的支稜構成上下兩層的圈谷,照片中看不到下圈谷及山屋因被北向支稜擋到 登山路線在圖上看嚴格的說,是不走主稜,而改下溪谷(圈谷)再上切鞍部的登山路徑

南湖圈谷在等高線圖上看來是一個溪谷而非湖泊 主稜在北北峰採東東北行至東北峰改南行至東峰又西西南行至主峰, 而非由北北峰直接下至圈谷後接主峰, 值得注意的是北北峰往圈谷兩條支稜,配合主東峰間北向支稜及主峰往北北峰方向的支稜構成上下兩層的圈谷,照片中看不到下圈谷及山屋因被北向支稜擋到 登山路線在圖上看嚴格的說,是不走主稜,而改下溪谷(圈谷)再上切鞍部的登山路徑 -

您所提的萬里池等高線圖是很好的例子,可惜我還沒走過能高安東軍,沒有實地的圖片可供對照。

您所提的萬里池等高線圖是很好的例子,可惜我還沒走過能高安東軍,沒有實地的圖片可供對照。 -

等高線教學(二)- 稜線 學會了從等高線地圖找出山頭位置後,接下來要學習辨識稜線。 1. 甚麼是稜線? 稜線就是山脊線。山脈受陽光照射時,因為地表面方向的變化,造成 反射光線角度不同,因而形成視覺上明暗分際的界線,稱為稜線。 所以在等高線地圖上,稜線常常就是一連串等高線急彎點的連線。因為 這些等高線的急彎點意指,它們是該處附近地表面方向變化最大的地方, 所以在這些點的附近,光線的明暗變化是最大的。 2. 稜線有什麼重要性? 對登山者來說,稜線是非常重要的地形,因為稜線上視野好(無遮蔽時), 坡度通常比較平緩(有例外,如鳶嘴山),所以登山者常常沿稜線攻頂。 3. 如何從等高線地圖找出稜線的位置? 如圖三,將一連串的等高線急轉彎點連結起來,而且等高線是彎向高處, 就是稜線。如果是彎向低處,則是山谷或溪谷。 4. 現地如何判斷身處在稜線上的要領 (1) 稜線上兩側是下坡,但兩側較低時,卻未必在稜線上。 (2) 窄稜兩旁為陡下坡,容易判斷。 (3) 寬稜兩旁為緩下坡,常會誤判和迷路(請參考圖四)。 (4) 以現地的前進方向與地圖上稜線走向比較。 5. 走在稜線上的時候,要特別注意方向和坡度。尤其在下坡時,偶而會下錯稜線,除非有GPS,否則就要依賴稜線的方向或坡度變化,來判斷是否走錯了路線。 6. 走在稜線上還常會遇到的地形特徵有山頭,稜線的會合和鞍部,都是用來確認位置很好的資訊。

等高線教學(二)- 稜線 學會了從等高線地圖找出山頭位置後,接下來要學習辨識稜線。 1. 甚麼是稜線? 稜線就是山脊線。山脈受陽光照射時,因為地表面方向的變化,造成 反射光線角度不同,因而形成視覺上明暗分際的界線,稱為稜線。 所以在等高線地圖上,稜線常常就是一連串等高線急彎點的連線。因為 這些等高線的急彎點意指,它們是該處附近地表面方向變化最大的地方, 所以在這些點的附近,光線的明暗變化是最大的。 2. 稜線有什麼重要性? 對登山者來說,稜線是非常重要的地形,因為稜線上視野好(無遮蔽時), 坡度通常比較平緩(有例外,如鳶嘴山),所以登山者常常沿稜線攻頂。 3. 如何從等高線地圖找出稜線的位置? 如圖三,將一連串的等高線急轉彎點連結起來,而且等高線是彎向高處, 就是稜線。如果是彎向低處,則是山谷或溪谷。 4. 現地如何判斷身處在稜線上的要領 (1) 稜線上兩側是下坡,但兩側較低時,卻未必在稜線上。 (2) 窄稜兩旁為陡下坡,容易判斷。 (3) 寬稜兩旁為緩下坡,常會誤判和迷路(請參考圖四)。 (4) 以現地的前進方向與地圖上稜線走向比較。 5. 走在稜線上的時候,要特別注意方向和坡度。尤其在下坡時,偶而會下錯稜線,除非有GPS,否則就要依賴稜線的方向或坡度變化,來判斷是否走錯了路線。 6. 走在稜線上還常會遇到的地形特徵有山頭,稜線的會合和鞍部,都是用來確認位置很好的資訊。 -

將等高線圖畫成稜線圖才會對全張地圖有整體概念 稜線一般細分主稜(骨幹)支稜(支幹)及尾稜(末端下至溪谷) 國內登山路徑大部份還是以順稜線方式為大宗, 也就是順尾稜攀上支稜翻上主稜蹤走登頂方式為最大宗, 另一種是繞過多個尾稜慢慢爬升,最後翻上主稜鞍部,常見於林道及原住民獵徑採用 另一種則是溯溪翻上主稜鞍部,稱溯溪路徑, 三種以溯溪較少被採用,危險性也較高,越嶺路最平緩輕鬆 台灣有些區域是主稜走向不等於山頭走向,如果展望不是很好,又碰到大霧或是密箭竹林,就會容易走岔路,容易迷失,可參考一下萬里池的那張等高線圖,發現主稜其實是東北西南走向,但山頭似乎是東西走向,且路線未依山頭走向甚至於直上直下,意謂在大霧或是密箭竹林內會有直下溪谷的錯覺,而不是走蹤走路線,覺得是不是走錯了,這種事常發生在寬稜地形,地形雜亂有時還會發現有雙主稜情況而不知如何取捨 在大霧中寬稜容易走岔,我的做法是用高度計檢視高度配合指北針控制行進方向,有時必須要由鞍部及山頭間高度差 坡度平緩情況 山頭走向綜合判斷位置,步步為營,而現今有GPS工具,注意一下路跡(多人踩實過痕跡)及刀痕(木質砍伐斷裂面)手抓痕(光滑且較沒青苔), 也可能有路條,只要有注意,其實出錯可能性也還好

將等高線圖畫成稜線圖才會對全張地圖有整體概念 稜線一般細分主稜(骨幹)支稜(支幹)及尾稜(末端下至溪谷) 國內登山路徑大部份還是以順稜線方式為大宗, 也就是順尾稜攀上支稜翻上主稜蹤走登頂方式為最大宗, 另一種是繞過多個尾稜慢慢爬升,最後翻上主稜鞍部,常見於林道及原住民獵徑採用 另一種則是溯溪翻上主稜鞍部,稱溯溪路徑, 三種以溯溪較少被採用,危險性也較高,越嶺路最平緩輕鬆 台灣有些區域是主稜走向不等於山頭走向,如果展望不是很好,又碰到大霧或是密箭竹林,就會容易走岔路,容易迷失,可參考一下萬里池的那張等高線圖,發現主稜其實是東北西南走向,但山頭似乎是東西走向,且路線未依山頭走向甚至於直上直下,意謂在大霧或是密箭竹林內會有直下溪谷的錯覺,而不是走蹤走路線,覺得是不是走錯了,這種事常發生在寬稜地形,地形雜亂有時還會發現有雙主稜情況而不知如何取捨 在大霧中寬稜容易走岔,我的做法是用高度計檢視高度配合指北針控制行進方向,有時必須要由鞍部及山頭間高度差 坡度平緩情況 山頭走向綜合判斷位置,步步為營,而現今有GPS工具,注意一下路跡(多人踩實過痕跡)及刀痕(木質砍伐斷裂面)手抓痕(光滑且較沒青苔), 也可能有路條,只要有注意,其實出錯可能性也還好 -

等高線教學(三)- 鞍部 什麼是鞍部? 兩座山頭間像馬鞍的地形,相對應的兩側是上坡,另兩側則是下坡, 這種地形稱為鞍部。鞍部的等高線特徵,如圖五所示。 對登山有什麼重要性? 登山路線沿稜線行進,常會經過鞍部。鞍部為稜線上比較平坦的地方, 常會選作營地位置。鞍部還可能有看天池,可充作水源。山屋也常選擇 蓋在鞍部,如合歡山莊(圖六)和雪北山屋。圖六的武嶺也是在鞍部。

等高線教學(三)- 鞍部 什麼是鞍部? 兩座山頭間像馬鞍的地形,相對應的兩側是上坡,另兩側則是下坡, 這種地形稱為鞍部。鞍部的等高線特徵,如圖五所示。 對登山有什麼重要性? 登山路線沿稜線行進,常會經過鞍部。鞍部為稜線上比較平坦的地方, 常會選作營地位置。鞍部還可能有看天池,可充作水源。山屋也常選擇 蓋在鞍部,如合歡山莊(圖六)和雪北山屋。圖六的武嶺也是在鞍部。 -

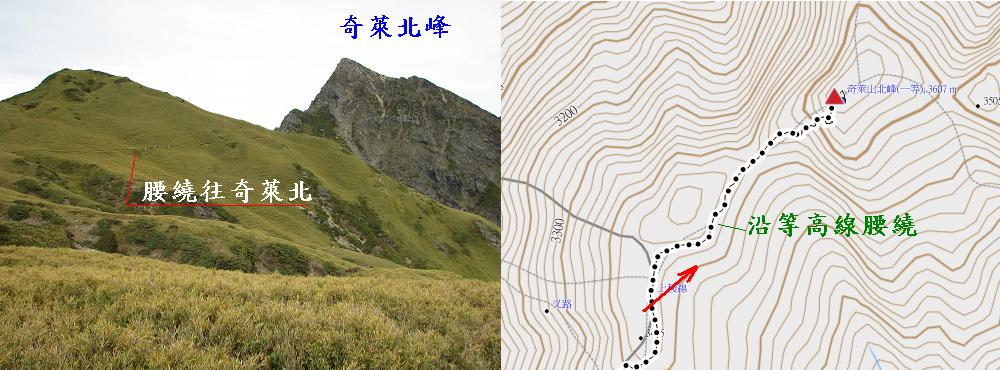

等高線教學(四)- 腰繞地形 沿稜線行進有時會上下其他山頭,才能到達目的。如果翻越中途這些山頭,必須爬升很大落差時,必然會消耗大量體力,因此可採取腰繞的走法來省時間和力氣。 腰繞就是想要輕鬆地繞過山頭,行進的高度盡量不變化,原則上會沿著等高線或與等高線平行的方向前進。林道也經常是沿著等高線修築。有時腰繞會增加步行的距離,山友就要衡量得失,究竟是腰繞好,還是直接越過山頭好?。 另外,有時為了避開陡峭的坡度,山友也常採取腰繞至適當地點(如稜線)後再繼續爬升的走法。 圖七是腰繞小山頭往奇萊北峰。

等高線教學(四)- 腰繞地形 沿稜線行進有時會上下其他山頭,才能到達目的。如果翻越中途這些山頭,必須爬升很大落差時,必然會消耗大量體力,因此可採取腰繞的走法來省時間和力氣。 腰繞就是想要輕鬆地繞過山頭,行進的高度盡量不變化,原則上會沿著等高線或與等高線平行的方向前進。林道也經常是沿著等高線修築。有時腰繞會增加步行的距離,山友就要衡量得失,究竟是腰繞好,還是直接越過山頭好?。 另外,有時為了避開陡峭的坡度,山友也常採取腰繞至適當地點(如稜線)後再繼續爬升的走法。 圖七是腰繞小山頭往奇萊北峰。 -

等高線教學(五)- 溪谷或山谷 先前提到將一連串的等高線急轉彎點連結起來,而且等高線是彎向高處,就是稜線。如果是彎向低處,則是山谷或溪谷。也就是說山谷是稜線的相反地形。 請見圖八的等高線圖,顯示成功山屋恰位於溪谷地形。圖九的等高線圖,顯示中央金礦和白洋金礦山屋都位於溪谷或山谷地形。

等高線教學(五)- 溪谷或山谷 先前提到將一連串的等高線急轉彎點連結起來,而且等高線是彎向高處,就是稜線。如果是彎向低處,則是山谷或溪谷。也就是說山谷是稜線的相反地形。 請見圖八的等高線圖,顯示成功山屋恰位於溪谷地形。圖九的等高線圖,顯示中央金礦和白洋金礦山屋都位於溪谷或山谷地形。 -

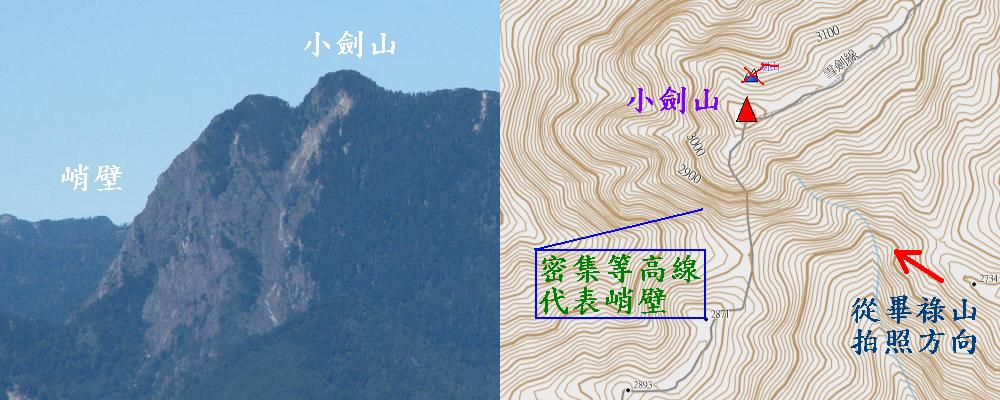

等高線教學(六)- 峭壁 等高線密集代表高度變化大,所以等高線非常密集的地方,高度落差會很大,就是峭壁。圖十一是從畢祿山拍攝小劍山,小劍山的左側峭壁令人震撼,而等高線幾乎是擠成一堆。圖十二是泰安溫泉停車場拍虎山的,看起來有世紀奇峰大霸尖山的氣勢。峭壁的特徵常可以用來辨識遠方的山頭名稱,如頭鷹山和品田山。 認知峭壁的位置當然很重要,因為一旦迷路時,尋找出路一定要避開等高線密集的地點。虎山的登山路線就是避開峭壁,繞至後方比較平緩處才登頂。 我也沒聽說有人去挑戰小劍山的峭壁而成功登頂的。所以如果問我說哪一座山最難爬,也許我會投從這峭壁上小劍山一票吧!

等高線教學(六)- 峭壁 等高線密集代表高度變化大,所以等高線非常密集的地方,高度落差會很大,就是峭壁。圖十一是從畢祿山拍攝小劍山,小劍山的左側峭壁令人震撼,而等高線幾乎是擠成一堆。圖十二是泰安溫泉停車場拍虎山的,看起來有世紀奇峰大霸尖山的氣勢。峭壁的特徵常可以用來辨識遠方的山頭名稱,如頭鷹山和品田山。 認知峭壁的位置當然很重要,因為一旦迷路時,尋找出路一定要避開等高線密集的地點。虎山的登山路線就是避開峭壁,繞至後方比較平緩處才登頂。 我也沒聽說有人去挑戰小劍山的峭壁而成功登頂的。所以如果問我說哪一座山最難爬,也許我會投從這峭壁上小劍山一票吧! -

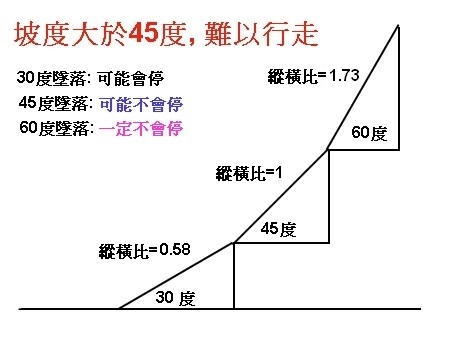

地圖上的陡坡, 能不能走, 能不能開路, 跟坡度及植被有關, 通常坡度 > 45度, 就無法直線行走(也不建議行走), 會採"之""字形腰繞, 或架繩, 並需有很多樹木可以確保. 坡度計算, 參考: http://www.keepon.com.tw/ActiveSite/Message/One.asp?MessageID=68179&Process=Group

地圖上的陡坡, 能不能走, 能不能開路, 跟坡度及植被有關, 通常坡度 > 45度, 就無法直線行走(也不建議行走), 會採"之""字形腰繞, 或架繩, 並需有很多樹木可以確保. 坡度計算, 參考: http://www.keepon.com.tw/ActiveSite/Message/One.asp?MessageID=68179&Process=Group