登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

登 小八里坌山 小八里坌、嗄嘮別、忠義廟、陳懷古厝 原來我們居住的土地上有那麼多的故事

- 活動日期

- 2006/11/26 - 2006/11/26

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 0

2006/12/11

http://blog.xuite.net/blue.joe/joe/9251360

上週日利用上午的時間到忠義山步道走走,與到忠義廟(北投行天宮)參拜。開車到忠義廟前的停車場停滿了車,於是就順著中央北路四段30巷道路繼續上山,上到了縣市界三叉路口停車(這路口汽車路北可往楓丹白露、西南可往光武工專、南下可往桃源國中、陳懷公紀念堂及忠義廟)這有另一個登山口起登,沿山脊線無石階步徑上坡400公尺可到忠義山,這邊沒有鋪設石階,只有熱心義工拉的繩索,反而維持了自然的風貌。

忠義山原名"「小八里坌山」在台北市政府網站( http://www.dortp.gov.tw/rdortp/datan04.htm )竟然寫成"小八里分山",沿途的標誌也都寫"小八里分山",台北市政府寫的"小八里分山"有什麼意義呢?

往昔的舊地名、山名,常蘊涵濃厚之地方色彩與涵義,也許都市現代化後地名變更,但是原有的地名、山名,有助於我們對鄉土的認識,追本溯源。

市政府地圖上的"小八里分山"應該是叫做"「小八里坌山」,坌音ㄅㄣˋ,登山口雖然是台北市北投區,但是小八里坌山位於台北縣淡水鎮的範圍內,淡水地區原來的住民是平埔族凱達格蘭族人,考古學者認為他們就八里十三行文化人的後裔,在淡水河口居住長達兩千年以上,在淡水這邊有幾個大的部落:1.淡水社 2.外北投社 3.圭柔社 4.大屯社 5.小八里坌社。其中小八里坌社的範圍大約是在現今竹圍到關渡一帶,也就是小八里坌山下附近。

對岸的八里古名"八里坌",所以很明顯小八里坌社是對岸八里移居過來的。八里坌的原住民即為了逃避台灣西部海岸其他部落的追殺,渡河遷居到竹圍,建立了小八里坌社。另一個說法是八里坌社原住民因糧食不足劫掠西班牙、荷蘭人商船(換句話說就是海盜行為),荷蘭人派軍隊圍剿、焚燒番社。原住民遷居逃亡且一分為二,一部份人渡河在竹圍地區居住,一部份人遷往北投建立嗄嘮別社,並將番社後山命名為「小八里坌山」以懷念家鄉。

目前現行臺北縣地籍資料中,仍有:小八里坌子段竹圍子小段、小八里坌子段外北勢小段、小八里坌子段高厝坑小段、小八里坌子段樹梅坑小段、小八里坌子段內小八里坌子小段、小八里坌子段土地公鼻小段、小八里坌子段關渡埔頂小段,可以看出小八里坌社的原始範圍。

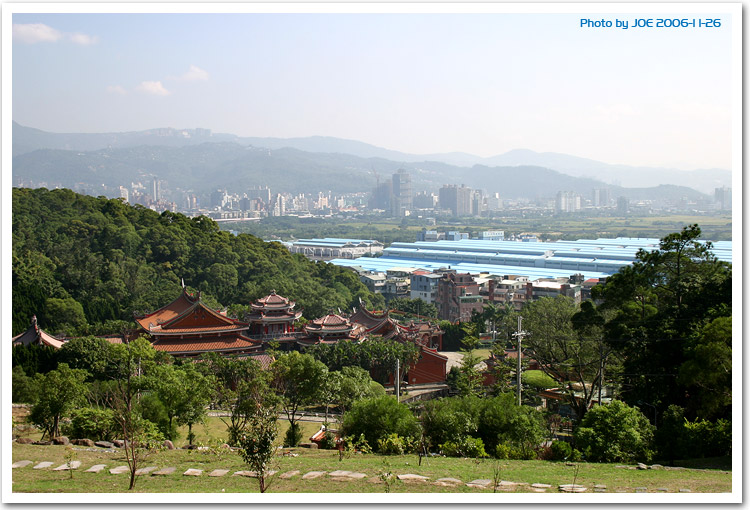

走到小八里坌山嶺海拔232公尺,是個平坦的山嶺,嶺上可鳥瞰關渡平原及觀音山。山嶺有兩處大型墓園、一座電塔。有小八里坌山,有小的那有沒有大的?有啦!八里坌山就是對岸著名的觀音山,座在草地上從小八里坌山遠眺八里坌山,淡水河從中流過,這角度不像觀音,但風光依舊美麗。遙想當時小八里坌社遙望對岸故鄉的八里坌山,那是什麼樣的心情。

我們先續向東北方行走,是條寬闊的土路,約750公尺有一個大鐵門,出去就是小坪頂,可銜接稻香路或淡水鎮北市3公路。再原路走回小八里坌山嶺,這回取南方石階步道往忠義廟前進。

前面有提到八里坌人過河後分成兩股,在小八里坌山北邊竹圍建立小八里坌社,山南邊的北投建立嗄嘮別社,所以小八里坌山也有叫做嗄嘮別山的說法。

不論是忠義山、小八里坌山、嗄嘮別山,名稱各有其意義。 唯獨台北市政府的小八里分山與大陸式英文 Xiaobalifen Shan 不知道是哪來的,其實「八里分」是台語的念法,都是從八里坌的凱達格蘭語Parrigon演進而來的,而不是台北市政府打字的小姐不會用注音輸入坌(ㄅㄣˋ),所以乾脆打成「分」。

長長的石階下到忠義廟,就是北投行天宮,怎麼會叫忠義廟呢?

忠義這地名出現在民國49年,那時台鐵北淡線鐵路,於石牌、北投間增設「王家廟站」,北投、關渡間增「忠義站」,此二站皆為招呼站,所以十分簡陋,僅月台和站牌而已。原本日本時代北投、關渡間沒有設站,民國50年代設了車站表示居民已日增。有趣的是兩站都取廟名來當站名,不過捷運化後王家廟站消失,王家廟位置大概在奇岩站與唭哩岸站間。

北投行天宮後殿於民國49年落成,為完成大廟格局,繼續興建玉皇殿和前殿,於民國54年落成。我想行天宮旨在教忠教義,所以忠義廟之名遠播,當時台北行天宮尚未興建,台北的要到民國58年才蓋好。

那名聲遠播的忠義原本是什麼名子?前面我有說過啦是嗄嘮別社的範圍,日本時代改做嗄嘮別庄,範圍大概是目前北投區關渡、一德、桃源、稻香等四里。而台鐵忠義站附近的地名分別是港子尾與陳袓厝,港子尾是昔日淡水河航行尾端而得名,就是現在的忠義。

捷運化後王家廟改為奇岩站與唭哩岸站,唭哩岸算是恢復凱達格蘭故名,不過忠義站就沒有恢復嗄嘮別故名,繼續教忠教義下去。(....捷運嗄嘮別站......還挺難唸的.......)

忠義廟也值得細細品味,北部有出自同一個系統的三大行天宮,玄空師父自民國45年至58年,短短十多年間,前後興建完成行天宮三宮:北投忠義廟、三峽白雞行修宮及民權東路台北行天宮,旨在教忠教義,宏揚聖教不只是一個讓信徒拜拜球平安的地方,而是要宣養教化人心。

參拜完忠義廟,以近中午,肚子餓了起來,順便就在廟門口老婆婆們的攤販吃了炒麵與金針湯,十足的台灣風味阿。吃飽喝足要打到回府,這下可痛苦了,別忘了車子在中央北路四段30巷底的半山腰上,只得頂著烈日爬這條很陡的30巷。

途中會經過很大的家廟,是為「陳懷祭祀公業」所有,前面有說過這邊也有個地名叫做港子尾與陳袓厝,港子尾在河邊,陳袓厝位於在目前大眾捷運的北投機場區內,因政府興建捷運政策,陳袓厝遭到強制拆除移建的命運。陳懷古厝擁有兩百多年之歷史,拆掉了實在是很可惜,台北古蹟又消失了一處。目前移建到這忠義山半山腰上,佔地三千多坪,具傳統建築原始之美,下方又是台北市行天宮分宮,看起來這兩大廟連成一氣,十分壯觀。

回憶一下忠義親山步道有多少歷史典故,凱達格蘭人、小八里坌、嗄嘮別、忠義廟、陳懷古厝還有山上的自然環境,原來我們居住的土地上有那麼多的故事,這就是台北市的魅力,只要轉個彎、繞個路,就能體驗不一樣的都市風情。別懷疑,就是離我們這麼近,小八里坌山(忠義親)山步道,等你上山一探究竟。

JOE, Photo by Canon EOS-10D + EFs18-55mmII

更多圖片在 http://blog.xuite.net/blue.joe/joe/9251360

上週日利用上午的時間到忠義山步道走走,與到忠義廟(北投行天宮)參拜。開車到忠義廟前的停車場停滿了車,於是就順著中央北路四段30巷道路繼續上山,上到了縣市界三叉路口停車(這路口汽車路北可往楓丹白露、西南可往光武工專、南下可往桃源國中、陳懷公紀念堂及忠義廟)這有另一個登山口起登,沿山脊線無石階步徑上坡400公尺可到忠義山,這邊沒有鋪設石階,只有熱心義工拉的繩索,反而維持了自然的風貌。

忠義山原名"「小八里坌山」在台北市政府網站( http://www.dortp.gov.tw/rdortp/datan04.htm )竟然寫成"小八里分山",沿途的標誌也都寫"小八里分山",台北市政府寫的"小八里分山"有什麼意義呢?

往昔的舊地名、山名,常蘊涵濃厚之地方色彩與涵義,也許都市現代化後地名變更,但是原有的地名、山名,有助於我們對鄉土的認識,追本溯源。

市政府地圖上的"小八里分山"應該是叫做"「小八里坌山」,坌音ㄅㄣˋ,登山口雖然是台北市北投區,但是小八里坌山位於台北縣淡水鎮的範圍內,淡水地區原來的住民是平埔族凱達格蘭族人,考古學者認為他們就八里十三行文化人的後裔,在淡水河口居住長達兩千年以上,在淡水這邊有幾個大的部落:1.淡水社 2.外北投社 3.圭柔社 4.大屯社 5.小八里坌社。其中小八里坌社的範圍大約是在現今竹圍到關渡一帶,也就是小八里坌山下附近。

對岸的八里古名"八里坌",所以很明顯小八里坌社是對岸八里移居過來的。八里坌的原住民即為了逃避台灣西部海岸其他部落的追殺,渡河遷居到竹圍,建立了小八里坌社。另一個說法是八里坌社原住民因糧食不足劫掠西班牙、荷蘭人商船(換句話說就是海盜行為),荷蘭人派軍隊圍剿、焚燒番社。原住民遷居逃亡且一分為二,一部份人渡河在竹圍地區居住,一部份人遷往北投建立嗄嘮別社,並將番社後山命名為「小八里坌山」以懷念家鄉。

目前現行臺北縣地籍資料中,仍有:小八里坌子段竹圍子小段、小八里坌子段外北勢小段、小八里坌子段高厝坑小段、小八里坌子段樹梅坑小段、小八里坌子段內小八里坌子小段、小八里坌子段土地公鼻小段、小八里坌子段關渡埔頂小段,可以看出小八里坌社的原始範圍。

走到小八里坌山嶺海拔232公尺,是個平坦的山嶺,嶺上可鳥瞰關渡平原及觀音山。山嶺有兩處大型墓園、一座電塔。有小八里坌山,有小的那有沒有大的?有啦!八里坌山就是對岸著名的觀音山,座在草地上從小八里坌山遠眺八里坌山,淡水河從中流過,這角度不像觀音,但風光依舊美麗。遙想當時小八里坌社遙望對岸故鄉的八里坌山,那是什麼樣的心情。

我們先續向東北方行走,是條寬闊的土路,約750公尺有一個大鐵門,出去就是小坪頂,可銜接稻香路或淡水鎮北市3公路。再原路走回小八里坌山嶺,這回取南方石階步道往忠義廟前進。

前面有提到八里坌人過河後分成兩股,在小八里坌山北邊竹圍建立小八里坌社,山南邊的北投建立嗄嘮別社,所以小八里坌山也有叫做嗄嘮別山的說法。

不論是忠義山、小八里坌山、嗄嘮別山,名稱各有其意義。 唯獨台北市政府的小八里分山與大陸式英文 Xiaobalifen Shan 不知道是哪來的,其實「八里分」是台語的念法,都是從八里坌的凱達格蘭語Parrigon演進而來的,而不是台北市政府打字的小姐不會用注音輸入坌(ㄅㄣˋ),所以乾脆打成「分」。

長長的石階下到忠義廟,就是北投行天宮,怎麼會叫忠義廟呢?

忠義這地名出現在民國49年,那時台鐵北淡線鐵路,於石牌、北投間增設「王家廟站」,北投、關渡間增「忠義站」,此二站皆為招呼站,所以十分簡陋,僅月台和站牌而已。原本日本時代北投、關渡間沒有設站,民國50年代設了車站表示居民已日增。有趣的是兩站都取廟名來當站名,不過捷運化後王家廟站消失,王家廟位置大概在奇岩站與唭哩岸站間。

北投行天宮後殿於民國49年落成,為完成大廟格局,繼續興建玉皇殿和前殿,於民國54年落成。我想行天宮旨在教忠教義,所以忠義廟之名遠播,當時台北行天宮尚未興建,台北的要到民國58年才蓋好。

那名聲遠播的忠義原本是什麼名子?前面我有說過啦是嗄嘮別社的範圍,日本時代改做嗄嘮別庄,範圍大概是目前北投區關渡、一德、桃源、稻香等四里。而台鐵忠義站附近的地名分別是港子尾與陳袓厝,港子尾是昔日淡水河航行尾端而得名,就是現在的忠義。

捷運化後王家廟改為奇岩站與唭哩岸站,唭哩岸算是恢復凱達格蘭故名,不過忠義站就沒有恢復嗄嘮別故名,繼續教忠教義下去。(....捷運嗄嘮別站......還挺難唸的.......)

忠義廟也值得細細品味,北部有出自同一個系統的三大行天宮,玄空師父自民國45年至58年,短短十多年間,前後興建完成行天宮三宮:北投忠義廟、三峽白雞行修宮及民權東路台北行天宮,旨在教忠教義,宏揚聖教不只是一個讓信徒拜拜球平安的地方,而是要宣養教化人心。

參拜完忠義廟,以近中午,肚子餓了起來,順便就在廟門口老婆婆們的攤販吃了炒麵與金針湯,十足的台灣風味阿。吃飽喝足要打到回府,這下可痛苦了,別忘了車子在中央北路四段30巷底的半山腰上,只得頂著烈日爬這條很陡的30巷。

途中會經過很大的家廟,是為「陳懷祭祀公業」所有,前面有說過這邊也有個地名叫做港子尾與陳袓厝,港子尾在河邊,陳袓厝位於在目前大眾捷運的北投機場區內,因政府興建捷運政策,陳袓厝遭到強制拆除移建的命運。陳懷古厝擁有兩百多年之歷史,拆掉了實在是很可惜,台北古蹟又消失了一處。目前移建到這忠義山半山腰上,佔地三千多坪,具傳統建築原始之美,下方又是台北市行天宮分宮,看起來這兩大廟連成一氣,十分壯觀。

回憶一下忠義親山步道有多少歷史典故,凱達格蘭人、小八里坌、嗄嘮別、忠義廟、陳懷古厝還有山上的自然環境,原來我們居住的土地上有那麼多的故事,這就是台北市的魅力,只要轉個彎、繞個路,就能體驗不一樣的都市風情。別懷疑,就是離我們這麼近,小八里坌山(忠義親)山步道,等你上山一探究竟。

JOE, Photo by Canon EOS-10D + EFs18-55mmII

更多圖片在 http://blog.xuite.net/blue.joe/joe/9251360