登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

登烏來山南阿冷山阿冷山一趟與原住民歷史有約之旅

- 活動日期

- 2004/4/4 - 2004/4/4

- 所屬團體

- 山通大海登山隊

- 困難度

- 0

- 類型

- » »

- 類型

- » »

2004/4/5

※ 阿冷山、南阿冷山、烏來山,三山羅列在台中縣和平鄉至南投縣的國姓鄉的境內,其山名命名取自於原住民的社名。此原屬於泰雅族南勢群,森丑之助的《台灣番族志》(1917年)中將此群分為七社計有沙布耶、希拉古、捎來、阿冷、白毛、貼字悠完、南阿冷。其中阿冷社原居於阿冷山北方的山谷,明治三十八年(1905)白毛社隘線前進後被迫遷至大甲溪支流白毛溪下游,與白毛社分居於溪的左右兩岸,1927年又因水田灌慨不足和白毛社一同遷至南勢社,1930年和捎來社三社併入南勢社。南阿冷社,為日本人所命名的,位於大甲溪支流裡冷溪和北港溪支流五棚坑溪的上游,有烏來、卡巫鴉巫兩部落。

※漢人與南勢群的接觸可追溯到乾隆三十七年(1772) 漳州人林潘磊,開始進入南勢的水底寮拓墾,後因常遭受附近原住民的攻擊而放棄,雖遭此挫折,仍有不少漢人前仆後繼來此開墾。到了清光緒十二年(1886)台灣巡府劉銘傳派兵討伐北勢群後,因水底寮、大茅埔和水長流一帶的原住民時常出沒殺害良民,遂派中路軍統領林朝棟前往諭令原住民不得殺人,非但不聽反而群起反抗。翌年十三年八月派兵二千五百人討伐阿冷社和白毛社,清兵出師不利,到了十月捎來社的頭目出面調停達成和解,此次清兵死傷約有七八百人,對方僅三名死亡 。在達成和解後開出一條隘路由馬鞍寮、二拒、三隻寮、水長流到埔里社的南北線(此為台21線的前身),在沿路設置統櫃,派兵四百名隘丁在此駐守,並設立東勢角撫懇局馬鞍寮分局,後廢除之。光緒十四年新設大茅埔、水長流、北港分局。頭櫃、二櫃的地名命名,可能與當時設置統櫃前後的順序有關。

日期:2004/04/04

人員:mori

天氣:晴

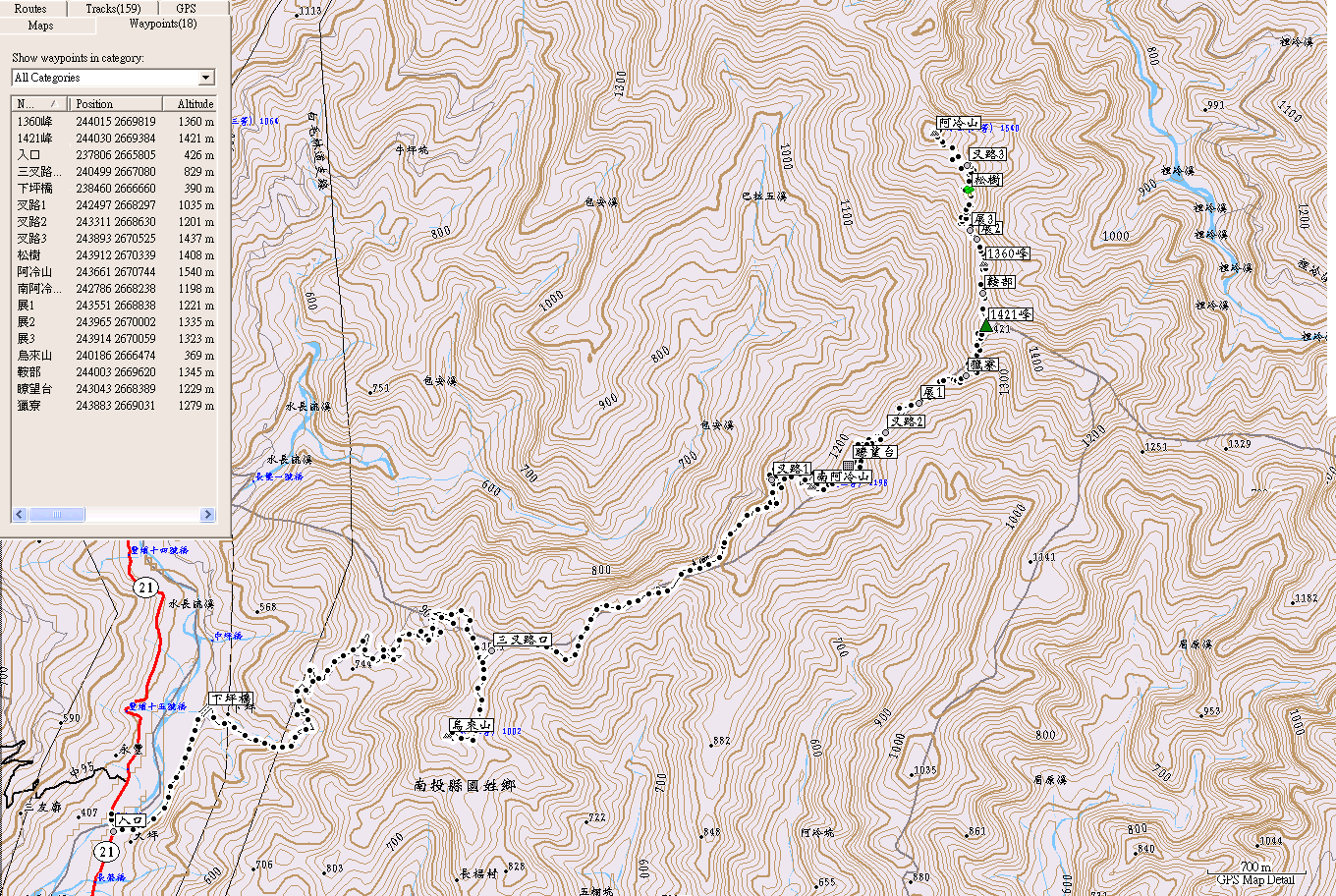

行程如下:

0550 新竹—中山高—國道四—東勢—台八線。

0745 台21線—頭櫃—二櫃—17.4K長福橋過橋左轉長雙巷(路口是富山便利商店) 。

0755 路經半截橋長雙橋,道路正在施工,路面泥濘。行至下坪橋右轉長興產業道路,路面狹小會車不易。

0808 至三叉路口。右線停放一輛廢棄車輛,取中線而行。

0816 到達紅色鐵皮的大農舍下方,有二個新建的圓形水塔,在此早餐。

0832 循後方檳榔園上爬,找到烏來山基點,在圓形大水塔旁,三等三角點 6402號,海拔1003公尺。在台灣已知的就有三座同名的,(除此之外,一座在新竹尖石,一座在烏來)。

0914 回到三叉路口,取右線往長興林道,前半段為水泥路,後就是黃土路,行至一上坡路,因前日大雨的緣故路面濕滑,汽車在上行時發生打滑,退至叉路口1停車,開始步行。

0929 一段大陡坡的之字型上坡路,好在沒有將車子開上來,建議除非是四輪傳動和機車。一路上逍遙行,邊走邊想著白毛社、阿冷社和日本人的征戰的故事,不一會來到南阿冷山的指示牌。

0933 登南阿冷山,三等三角點 6585號,海拔1198公尺,三角點兩邊缺角嚴重。在此小憩一番,欣賞這裡的不一樣的山巒。

0940 叉路口2,右側為寬大林道,取左行。

0952 廢棄的二層的瞭望台。

1014 展望點1 ,拿出地圖比對可以認出是頭嵙山、頭拒山、九份二山,其他如關刀山、小出山、眉原山、守成大山、有勝山還是無法一一辨識。

1017 一路上到處都是黑色的鳥網。

1049 到達1421峰的小山頭。

1059 下到鞍部。

1104 到達1360峰。

1111 通過芒草區有二處展望點,可看到遠處山頭已白雪靄靄,應是雪山和合歡山的積雪,自此山徑又開始往上爬升。

1126 遇一顆落光樹葉的老松樹。

1134 至一叉路被樹枝,給圍住不知通往何處?

1200 登阿冷山,二等三角點 1546號,海拔1540公尺。前方小缺口稍可展望到對面的唐麻丹山,後面的東卯山、屋我尾山、波津加山剛好被湧起的山嵐給遮住,無法辨識。

1330 下到南阿冷山叉路口。

1345 回到叉路口1,取車回家。

※漢人與南勢群的接觸可追溯到乾隆三十七年(1772) 漳州人林潘磊,開始進入南勢的水底寮拓墾,後因常遭受附近原住民的攻擊而放棄,雖遭此挫折,仍有不少漢人前仆後繼來此開墾。到了清光緒十二年(1886)台灣巡府劉銘傳派兵討伐北勢群後,因水底寮、大茅埔和水長流一帶的原住民時常出沒殺害良民,遂派中路軍統領林朝棟前往諭令原住民不得殺人,非但不聽反而群起反抗。翌年十三年八月派兵二千五百人討伐阿冷社和白毛社,清兵出師不利,到了十月捎來社的頭目出面調停達成和解,此次清兵死傷約有七八百人,對方僅三名死亡 。在達成和解後開出一條隘路由馬鞍寮、二拒、三隻寮、水長流到埔里社的南北線(此為台21線的前身),在沿路設置統櫃,派兵四百名隘丁在此駐守,並設立東勢角撫懇局馬鞍寮分局,後廢除之。光緒十四年新設大茅埔、水長流、北港分局。頭櫃、二櫃的地名命名,可能與當時設置統櫃前後的順序有關。

日期:2004/04/04

人員:mori

天氣:晴

行程如下:

0550 新竹—中山高—國道四—東勢—台八線。

0745 台21線—頭櫃—二櫃—17.4K長福橋過橋左轉長雙巷(路口是富山便利商店) 。

0755 路經半截橋長雙橋,道路正在施工,路面泥濘。行至下坪橋右轉長興產業道路,路面狹小會車不易。

0808 至三叉路口。右線停放一輛廢棄車輛,取中線而行。

0816 到達紅色鐵皮的大農舍下方,有二個新建的圓形水塔,在此早餐。

0832 循後方檳榔園上爬,找到烏來山基點,在圓形大水塔旁,三等三角點 6402號,海拔1003公尺。在台灣已知的就有三座同名的,(除此之外,一座在新竹尖石,一座在烏來)。

0914 回到三叉路口,取右線往長興林道,前半段為水泥路,後就是黃土路,行至一上坡路,因前日大雨的緣故路面濕滑,汽車在上行時發生打滑,退至叉路口1停車,開始步行。

0929 一段大陡坡的之字型上坡路,好在沒有將車子開上來,建議除非是四輪傳動和機車。一路上逍遙行,邊走邊想著白毛社、阿冷社和日本人的征戰的故事,不一會來到南阿冷山的指示牌。

0933 登南阿冷山,三等三角點 6585號,海拔1198公尺,三角點兩邊缺角嚴重。在此小憩一番,欣賞這裡的不一樣的山巒。

0940 叉路口2,右側為寬大林道,取左行。

0952 廢棄的二層的瞭望台。

1014 展望點1 ,拿出地圖比對可以認出是頭嵙山、頭拒山、九份二山,其他如關刀山、小出山、眉原山、守成大山、有勝山還是無法一一辨識。

1017 一路上到處都是黑色的鳥網。

1049 到達1421峰的小山頭。

1059 下到鞍部。

1104 到達1360峰。

1111 通過芒草區有二處展望點,可看到遠處山頭已白雪靄靄,應是雪山和合歡山的積雪,自此山徑又開始往上爬升。

1126 遇一顆落光樹葉的老松樹。

1134 至一叉路被樹枝,給圍住不知通往何處?

1200 登阿冷山,二等三角點 1546號,海拔1540公尺。前方小缺口稍可展望到對面的唐麻丹山,後面的東卯山、屋我尾山、波津加山剛好被湧起的山嵐給遮住,無法辨識。

1330 下到南阿冷山叉路口。

1345 回到叉路口1,取車回家。

文章附件

所有回覆

-

登烏來山南阿冷山阿冷山一趟與原住民歷史有約之旅補充相片。

登烏來山南阿冷山阿冷山一趟與原住民歷史有約之旅補充相片。 -

跟著你的腳步走,讓我知道了一些歷史的痕跡,有機會也要去感受迴盪在泰雅族人與山爭、與人爭的家園。 白毛台位於大甲溪中游東側的低位河階面上,包括了頂坪、下坪與阿寸溪,行政區域分屬和平鄉南勢村與新社鄉福興村,海拔高度五百五十公尺。 距今兩千七百年前左右,有一群人用磨製的石斧砍樹取材,用打製的石鋤農地,收成了用磨製鋒利的石刀、石鐮收割農作。他們還會採集陶土,製作了一些陶質罐、缽、盆、碟型器,並在罐身拍飾他們喜愛的斜方格、圓點、矢狀、幾何等類紋式。他們可能以露天窯,不太高的溫度燒製陶罐,作為生活 上貯水、烹煮的器物。他們有時還會做些石網墜,結網到附近的河邊網魚,偶而則會製作不甚堅固的石箭頭嘗試打獵,不過成果不甚豐富。 這些史前人在這塊現在被稱作「白毛台」的土地上,至少生活了六百年。 然後另一批人(一千兩百年至九百年前)再進駐此地,又住了約三百年左右………… 日人淺井惠倫從神話起源傳說地的調查,泰雅族的始祖起源地就是在現今南投縣仁愛鄉發祥村masitoban(今瑞岩):「我們泰雅人的祖先,據說是從裂岩(Pinsbekan)而來的。其處有一個大石頭,該石頭突然一分為二,從其中走出二男一女………他們就是泰雅人的祖先。」這個Pinsebukan巨岩現在masitoban 附近Sibayan台地上。 近三百年內,泰雅族賽考列克族群的遷徙路線,就是從上述發祥村masitoban附近的Moyau-masitoban、Moyau-Teilerao及Meleiba等舊社為起點,漸漸地往西邊和北方移動,往北方的就沿北港溪匹亞南山道上行,分佈到梨山、環山,甚至南山村。往西行的就來到大甲溪中游一帶………… 三百多年前泰雅人往西邊移動的一批人,越過了白姑大山山系,往大甲溪沿岸的博愛、南勢及白毛社等地移入。根據泰雅耆老Masau‧Mona民國五、六十年的訪談資料可知:現今南勢村附近的稍來、南勢、裡冷諸部落,甚至大甲溪更上游的佳陽、梨山、環山等村,都是早在三百年前(一六八0)左右就從北港溪上游的莫瑤馬西多邦(Moyau-masitoban)等舊社出發,越過千山萬水遷徙而來的。 巴圖‧畢候(Buta‧Pehou)與稍來社麻凱‧西西(Magai‧Sisi)兩頭目因人口漸增,帶領泰雅族人從北港溪上游部落出走,越過白姑大山後來到大甲溪中游尋找新住地。巴圖一班人,先到Riran(今裡冷)短暫停留,稍晚下移至Majijran(白鹿)一帶,然後到白毛溪上游白毛山嶺一帶居住,直到一九0三年日人建隘勇線,最後才落腳中游寬闊的白毛台(Ma-Pasin)定居下來。 近百年來仍持續有人從北港溪移入。南勢群的泰雅語音與北港溪福骨群的語音相近,他們都稱白毛社為Pasin,泰雅語Pasin是「杉木」的意思,許多南勢村老人也都能回憶及確定其祖先從馬西多邦遷徙來的事實。七十多歲的Hakin 說,他的母親就是從Masitoban(瑞岩)來的:「我在南勢出生,但小時候就聽母親和舅舅說,他們是從Masitoban來的。」我翻開白姑大山的山脈及等高線圖看,從北港溪的上游瑞岩及力行等地要到白毛台,雖有白姑大山,但直線距離卻沒想像中遠。Yayuts說:「我也聽父親說,很早以前,祖父和更早的祖先 就是從Masitoban來到Pasin(白毛社),然後日本人來的時候才被日本人趕到現在住的地方(南勢村)。」…………早在十八世紀漢人大量進入前,大甲溪中、下游都是原住民活動的範圍。清雍正元年(一七二三)左右,不少漢人開始由葫蘆墩(豐原)向東入山拓墾 。起初與原住民進行買賣,後因土地爭奪問題,陸續與泰雅族發生流血衝突事件。 乾隆二十六年(一七六一),清廷為了落實漢人與番人的隔離政策,在石岡仔(石岡)、東勢角(東勢)等地築起土牛溝,作為漢番分界線。乾隆四十年(一七七五),通曉番語的漢人劉中立,於石岡仔庄開營「換番所」,與北勢、南勢番人交易山產。「岸裡大社文書」:一七八二年,「七分埔與二十一分埔………黎明時候,生番出沒約有三百餘名,圍殺民人。」嘉慶十七年(一八一二),數十戶漢人再前進至大茅埔一帶墾殖。 光緒十三年(一八八七),白毛社首見於文書記錄,台灣巡撫劉銘傳率兵一萬,駐防大安溪,中路隘務統領林朝棟在劉銘傳允准下,七月時發動戰事攻打白毛社,並短暫據領。同年,砂連墩、社寮角、新社、水底寮、馬立埔、大南等地原住民因受漢人逐趕而往山區白毛、稍來、阿冷等地遷移。光緒十五年(一八八九)白毛社人襲擊大茅埔,殺傷三十餘漢人。光緒二十一年(一八九六),劉運祥家丁不知番人播種祭,誤闖白毛社內冒犯禁忌,被白毛社番殺害,腦丁四十五人遭殺。隔年,白毛社上已有三十餘戶人家居住之記錄。 在漢人一步步逼近原住民土地的過程中,白毛社盡是番人兇狠嗜殺的模樣!在漢人一段段的文字歷史裡,實是漢人強佔豪取的侵略史!………… 一八九五年清廷敗戰,將台灣割與日本。明治三十六年(一九0三),日人至阿冷山及白毛山附近架設隘勇線,施工的二十四天內,有一週的時間遭到南勢群(阿冷社、白毛社)之攻擊,日方巡查、巡查補及隘勇五名戰死,隘勇二名負傷。到了大正元年(一九一二),台北帝國大學森丑之助調查顯示:大甲溪中游南北兩側共有阿冷、白毛等南勢群七社。其中白毛社(Mai-Pasin)計有戶數二十六戶,男六十八,女七十五人,人口合計一百四十三人,是南勢七社中規模僅次於阿冷社(Ka-aran-riran)的大社。 麻竹坑耆老彭秋武先生回憶:明治三十年(一八九七),白毛台約有原住民三十戶人家居住…………明治三十六年(一九0三),日建隘勇線後,理番事業逐佔上風。兩年後就收降了白毛社。一九0五年八月三十一日「台灣日日」載有白毛社「歸順」的記錄:「台中廳白毛社番履番造次襲擊隘勇線而無法制止,自上月稍來社番人歸順之後,彼等陷入孤立之狀甚為困厄,遂由阿冷社番人引介而提出歸順之意旨。台中廳據此調查彼等之真情實意而允之。訂於月前的二十五日,派遣飯島警部至白毛隘勇線第五分遣所執行彼等之歸順儀式,當時在場的有白毛社頭目佈他庫‧白伊甫所率領番丁三十名,彼等只管謝前罪,爾後必謹慎投誠,並提出一個過去獵首之骷髏為信物,警部表示前罪盡釋既往不咎………隨後白毛社番人叩頭謝其寬大處理,依番人之舊慣執行埋石之宣誓………阿冷社副頭目伊帖那‧歐敏亦蒞會………」模糊的舊照片中,依稀可以看出,四個荷槍警丁、兩個警官與三位泰雅族人於邊界上埋石立約。 歸順後四年(一九0九年),日人很快地便在白毛台設立駐在所一間,據林運金老先生所述,駐在所所長由吉田先生擔任,設教育所一間,由吉村先生任教。 此時,這塊土地上,出現了第一個政府型態的管理機構………… 日人據台初期,各地原住民抗暴事件不斷。一九一八年,已歸順的白毛社 泰雅人又發生大型反抗日警事件,日人平息後忌憚於胸,一九二0年台中州能高郡更爆發泰雅族霧社事件,於是計畫性地大規模進行高砂族移住計畫,將住 深山的原住民部落逐一遷至淺山,以便監視與管理。 大正十年(一九二一),日人首先移住強悍的北勢群。先把埋伏坪上武榮社與稍來社的七十四戶、三百一十五人,移至防線內警戒所前的平地。接著是羅布溝社的四十四戶、一百九十八人,也移至羅布溝駐在所附近。到了大正十二年(一九二三)便完成所有住屋、水圳、墾殖田等安置工作。這些北勢群的移住經驗立刻轉注到南勢群這邊。一九二二年,日人加以瘟疫之由,開始強行將白毛台上居住數百年的白毛社人,迫遷到大甲溪左岸的南勢、稍來坪一帶。 一九二七年七月,白毛社頭目烏敏‧玻汶率二十二戶八十九人,與阿冷社頭目維蘭‧諾幹所率阿冷社十一戶三十六人,共三十三戶一百二十五人被迫遷至南勢,到了一九三0年,稍來、白毛與阿冷三社合併稱為南勢社。 南勢村耆老Hakin和Shiwa都曾聽父親講述,當年部落遷出白毛社時,雖僅約幾十戶,但在遷社前白毛社強盛時,曾高達近一百戶,二、三百人的規模。無怪乎日人急於將其遷出,以免後患。 一九二二年白毛台上泰雅族人被遷出後,僅剩駐在所吉田與吉村兩人守著荒蕪的土地。偶有原白毛社人回來此地打山豬,還有一兩個從東勢角來探看是否可以在此討生活的客家人………… 以上資料摘錄自「白毛人的前世今生」作者趙啟明,現任職於國立台中科學博物館。(二00三年文建會台灣文學獎報導文學類第一名)

跟著你的腳步走,讓我知道了一些歷史的痕跡,有機會也要去感受迴盪在泰雅族人與山爭、與人爭的家園。 白毛台位於大甲溪中游東側的低位河階面上,包括了頂坪、下坪與阿寸溪,行政區域分屬和平鄉南勢村與新社鄉福興村,海拔高度五百五十公尺。 距今兩千七百年前左右,有一群人用磨製的石斧砍樹取材,用打製的石鋤農地,收成了用磨製鋒利的石刀、石鐮收割農作。他們還會採集陶土,製作了一些陶質罐、缽、盆、碟型器,並在罐身拍飾他們喜愛的斜方格、圓點、矢狀、幾何等類紋式。他們可能以露天窯,不太高的溫度燒製陶罐,作為生活 上貯水、烹煮的器物。他們有時還會做些石網墜,結網到附近的河邊網魚,偶而則會製作不甚堅固的石箭頭嘗試打獵,不過成果不甚豐富。 這些史前人在這塊現在被稱作「白毛台」的土地上,至少生活了六百年。 然後另一批人(一千兩百年至九百年前)再進駐此地,又住了約三百年左右………… 日人淺井惠倫從神話起源傳說地的調查,泰雅族的始祖起源地就是在現今南投縣仁愛鄉發祥村masitoban(今瑞岩):「我們泰雅人的祖先,據說是從裂岩(Pinsbekan)而來的。其處有一個大石頭,該石頭突然一分為二,從其中走出二男一女………他們就是泰雅人的祖先。」這個Pinsebukan巨岩現在masitoban 附近Sibayan台地上。 近三百年內,泰雅族賽考列克族群的遷徙路線,就是從上述發祥村masitoban附近的Moyau-masitoban、Moyau-Teilerao及Meleiba等舊社為起點,漸漸地往西邊和北方移動,往北方的就沿北港溪匹亞南山道上行,分佈到梨山、環山,甚至南山村。往西行的就來到大甲溪中游一帶………… 三百多年前泰雅人往西邊移動的一批人,越過了白姑大山山系,往大甲溪沿岸的博愛、南勢及白毛社等地移入。根據泰雅耆老Masau‧Mona民國五、六十年的訪談資料可知:現今南勢村附近的稍來、南勢、裡冷諸部落,甚至大甲溪更上游的佳陽、梨山、環山等村,都是早在三百年前(一六八0)左右就從北港溪上游的莫瑤馬西多邦(Moyau-masitoban)等舊社出發,越過千山萬水遷徙而來的。 巴圖‧畢候(Buta‧Pehou)與稍來社麻凱‧西西(Magai‧Sisi)兩頭目因人口漸增,帶領泰雅族人從北港溪上游部落出走,越過白姑大山後來到大甲溪中游尋找新住地。巴圖一班人,先到Riran(今裡冷)短暫停留,稍晚下移至Majijran(白鹿)一帶,然後到白毛溪上游白毛山嶺一帶居住,直到一九0三年日人建隘勇線,最後才落腳中游寬闊的白毛台(Ma-Pasin)定居下來。 近百年來仍持續有人從北港溪移入。南勢群的泰雅語音與北港溪福骨群的語音相近,他們都稱白毛社為Pasin,泰雅語Pasin是「杉木」的意思,許多南勢村老人也都能回憶及確定其祖先從馬西多邦遷徙來的事實。七十多歲的Hakin 說,他的母親就是從Masitoban(瑞岩)來的:「我在南勢出生,但小時候就聽母親和舅舅說,他們是從Masitoban來的。」我翻開白姑大山的山脈及等高線圖看,從北港溪的上游瑞岩及力行等地要到白毛台,雖有白姑大山,但直線距離卻沒想像中遠。Yayuts說:「我也聽父親說,很早以前,祖父和更早的祖先 就是從Masitoban來到Pasin(白毛社),然後日本人來的時候才被日本人趕到現在住的地方(南勢村)。」…………早在十八世紀漢人大量進入前,大甲溪中、下游都是原住民活動的範圍。清雍正元年(一七二三)左右,不少漢人開始由葫蘆墩(豐原)向東入山拓墾 。起初與原住民進行買賣,後因土地爭奪問題,陸續與泰雅族發生流血衝突事件。 乾隆二十六年(一七六一),清廷為了落實漢人與番人的隔離政策,在石岡仔(石岡)、東勢角(東勢)等地築起土牛溝,作為漢番分界線。乾隆四十年(一七七五),通曉番語的漢人劉中立,於石岡仔庄開營「換番所」,與北勢、南勢番人交易山產。「岸裡大社文書」:一七八二年,「七分埔與二十一分埔………黎明時候,生番出沒約有三百餘名,圍殺民人。」嘉慶十七年(一八一二),數十戶漢人再前進至大茅埔一帶墾殖。 光緒十三年(一八八七),白毛社首見於文書記錄,台灣巡撫劉銘傳率兵一萬,駐防大安溪,中路隘務統領林朝棟在劉銘傳允准下,七月時發動戰事攻打白毛社,並短暫據領。同年,砂連墩、社寮角、新社、水底寮、馬立埔、大南等地原住民因受漢人逐趕而往山區白毛、稍來、阿冷等地遷移。光緒十五年(一八八九)白毛社人襲擊大茅埔,殺傷三十餘漢人。光緒二十一年(一八九六),劉運祥家丁不知番人播種祭,誤闖白毛社內冒犯禁忌,被白毛社番殺害,腦丁四十五人遭殺。隔年,白毛社上已有三十餘戶人家居住之記錄。 在漢人一步步逼近原住民土地的過程中,白毛社盡是番人兇狠嗜殺的模樣!在漢人一段段的文字歷史裡,實是漢人強佔豪取的侵略史!………… 一八九五年清廷敗戰,將台灣割與日本。明治三十六年(一九0三),日人至阿冷山及白毛山附近架設隘勇線,施工的二十四天內,有一週的時間遭到南勢群(阿冷社、白毛社)之攻擊,日方巡查、巡查補及隘勇五名戰死,隘勇二名負傷。到了大正元年(一九一二),台北帝國大學森丑之助調查顯示:大甲溪中游南北兩側共有阿冷、白毛等南勢群七社。其中白毛社(Mai-Pasin)計有戶數二十六戶,男六十八,女七十五人,人口合計一百四十三人,是南勢七社中規模僅次於阿冷社(Ka-aran-riran)的大社。 麻竹坑耆老彭秋武先生回憶:明治三十年(一八九七),白毛台約有原住民三十戶人家居住…………明治三十六年(一九0三),日建隘勇線後,理番事業逐佔上風。兩年後就收降了白毛社。一九0五年八月三十一日「台灣日日」載有白毛社「歸順」的記錄:「台中廳白毛社番履番造次襲擊隘勇線而無法制止,自上月稍來社番人歸順之後,彼等陷入孤立之狀甚為困厄,遂由阿冷社番人引介而提出歸順之意旨。台中廳據此調查彼等之真情實意而允之。訂於月前的二十五日,派遣飯島警部至白毛隘勇線第五分遣所執行彼等之歸順儀式,當時在場的有白毛社頭目佈他庫‧白伊甫所率領番丁三十名,彼等只管謝前罪,爾後必謹慎投誠,並提出一個過去獵首之骷髏為信物,警部表示前罪盡釋既往不咎………隨後白毛社番人叩頭謝其寬大處理,依番人之舊慣執行埋石之宣誓………阿冷社副頭目伊帖那‧歐敏亦蒞會………」模糊的舊照片中,依稀可以看出,四個荷槍警丁、兩個警官與三位泰雅族人於邊界上埋石立約。 歸順後四年(一九0九年),日人很快地便在白毛台設立駐在所一間,據林運金老先生所述,駐在所所長由吉田先生擔任,設教育所一間,由吉村先生任教。 此時,這塊土地上,出現了第一個政府型態的管理機構………… 日人據台初期,各地原住民抗暴事件不斷。一九一八年,已歸順的白毛社 泰雅人又發生大型反抗日警事件,日人平息後忌憚於胸,一九二0年台中州能高郡更爆發泰雅族霧社事件,於是計畫性地大規模進行高砂族移住計畫,將住 深山的原住民部落逐一遷至淺山,以便監視與管理。 大正十年(一九二一),日人首先移住強悍的北勢群。先把埋伏坪上武榮社與稍來社的七十四戶、三百一十五人,移至防線內警戒所前的平地。接著是羅布溝社的四十四戶、一百九十八人,也移至羅布溝駐在所附近。到了大正十二年(一九二三)便完成所有住屋、水圳、墾殖田等安置工作。這些北勢群的移住經驗立刻轉注到南勢群這邊。一九二二年,日人加以瘟疫之由,開始強行將白毛台上居住數百年的白毛社人,迫遷到大甲溪左岸的南勢、稍來坪一帶。 一九二七年七月,白毛社頭目烏敏‧玻汶率二十二戶八十九人,與阿冷社頭目維蘭‧諾幹所率阿冷社十一戶三十六人,共三十三戶一百二十五人被迫遷至南勢,到了一九三0年,稍來、白毛與阿冷三社合併稱為南勢社。 南勢村耆老Hakin和Shiwa都曾聽父親講述,當年部落遷出白毛社時,雖僅約幾十戶,但在遷社前白毛社強盛時,曾高達近一百戶,二、三百人的規模。無怪乎日人急於將其遷出,以免後患。 一九二二年白毛台上泰雅族人被遷出後,僅剩駐在所吉田與吉村兩人守著荒蕪的土地。偶有原白毛社人回來此地打山豬,還有一兩個從東勢角來探看是否可以在此討生活的客家人………… 以上資料摘錄自「白毛人的前世今生」作者趙啟明,現任職於國立台中科學博物館。(二00三年文建會台灣文學獎報導文學類第一名) -

我在網路上曾看過到此篇大作,謝謝你的轉貼.現在寫原住民的文章比較多些,是一件可喜之事,能對其文化多加尊重和了解,較能跳脫出漢人傳統的思維.

我在網路上曾看過到此篇大作,謝謝你的轉貼.現在寫原住民的文章比較多些,是一件可喜之事,能對其文化多加尊重和了解,較能跳脫出漢人傳統的思維.