登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

富田山一二事

- 活動日期

- 2013/12/27 - 2013/12/27

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 2

- 類型

- » »

2014/2/9

富田山一二事

山本無名,然而被人命名的山,通常有許多可挖掘的往事。

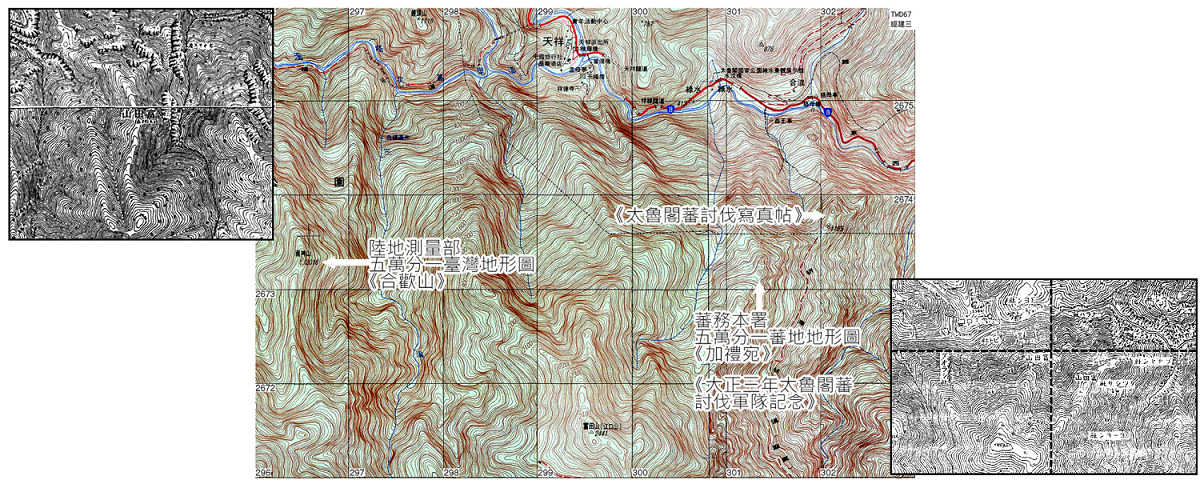

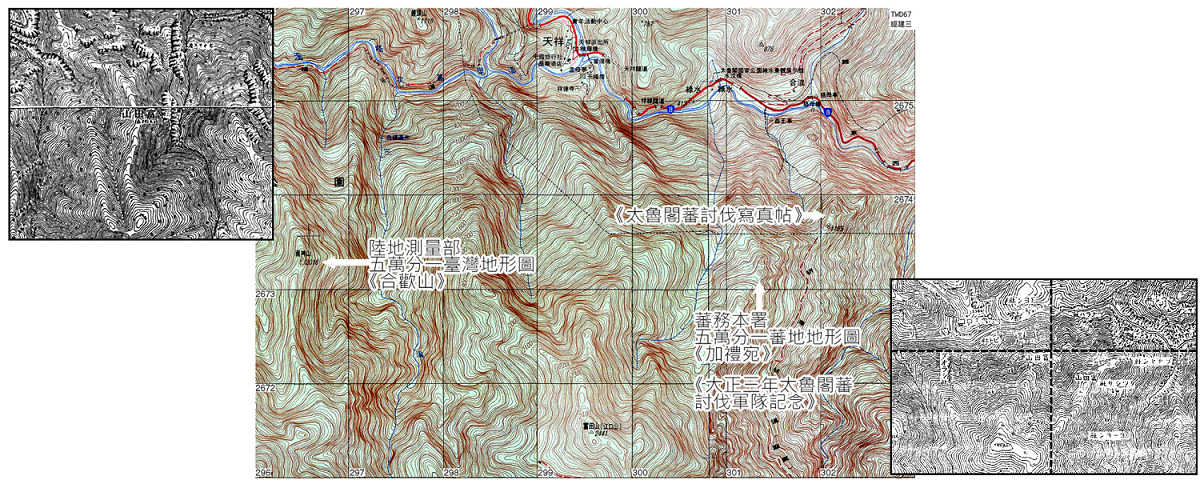

這次要討論的富田山,位在立霧溪流域,其位置在各年代出版的地圖中更迭。從當今較常使用的經建版兩萬五千分之一地形圖開始談起,富田山是海拔2441公尺,並括號別名江口山的山峰。

接著回溯至戰前的大日本帝國陸地測量部五萬分之一臺灣地形圖,在《合歡山》一圖中,富田山的位置又不一樣了。這時的富田山是位在饅頭山西南南方,海拔2014.4公尺的基點峰,對照其今日位置,是位於經建三版標示海拔2016m的「南神山」。

尋覓更早期於大正年間由臺灣總督府蕃務本署測繪的蕃地地形圖,就更令人疑惑了。在《奇萊主山》、《加禮宛》這相鄰的兩圖中竟都分別出現了富田山。《奇萊主山》一圖的富田山位於該圖右上角,並沒有特別獨立的山頭;《加禮宛》一圖的富田山則是位在該圖左上角,高度約5700尺的山頭,附近座落著タツシリ社、ブナヤン社和コーラン社。交相比對這兩座富田山的位置,約略位在現今研海林道0k的流籠頭附近。無論如何,一山名應不會在同一時期的地圖裡分標兩地,猜測富田山可能是恰好位在兩圖幅的交界附近,以致其中一圖誤標。

話說回來,富田是何許人也?

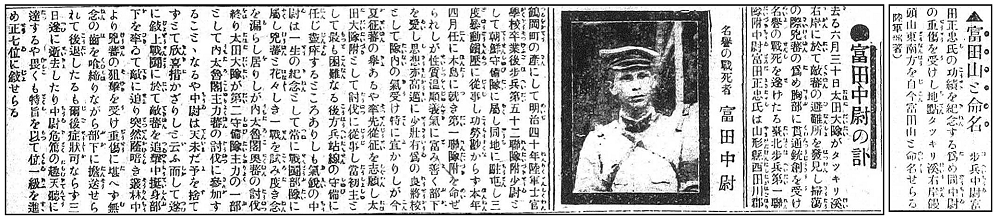

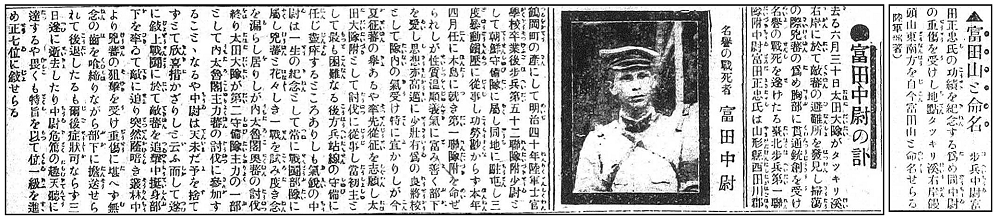

根據《臺灣日日新報》於大正3年(西元1914年)7月23日所刊的「富田山と命名」報導,說明了富田山的來由,也提供了其位置的線索。報導中提到,為了紀念步兵中尉富田正忠之功績,將其重傷之地-位在立霧溪右岸,饅頭山東南方的山頭命名為富田山。

藉此,已可將陸地測量部五萬分一地圖所標示,位在饅頭山西南西方的山頭剔除在外了。可能是無意間誤植了山名,也或許有意將此名移植到埋有基點的山頭。無論如何,現在的南神山應不是最原始的富田山。

其他相關報導與資料也對富田正忠的生平與戰跡也稍有著墨。富田正忠出生於山形縣西田川郡鶴岡町,於陸軍士官學校畢業後任少尉屯駐朝鮮,在大正3年4月才轉至臺北第一聯隊。在同年的太魯閣戰爭中,隸屬第二守備隊中,步兵第一聯隊第一大隊(太田大隊)第二中隊,太田大隊在6月30日進行立霧溪右岸(南岸)的掃蕩行動時,發現太魯閣族的避難所,富田正忠在戰鬥時遭受狙擊,子彈貫穿胸部,於3日傷重不治,死後晉級中尉,敘正七位。

↑臺灣日日新報的相關報導

除了地圖和報紙外,有沒有照片的線索呢?

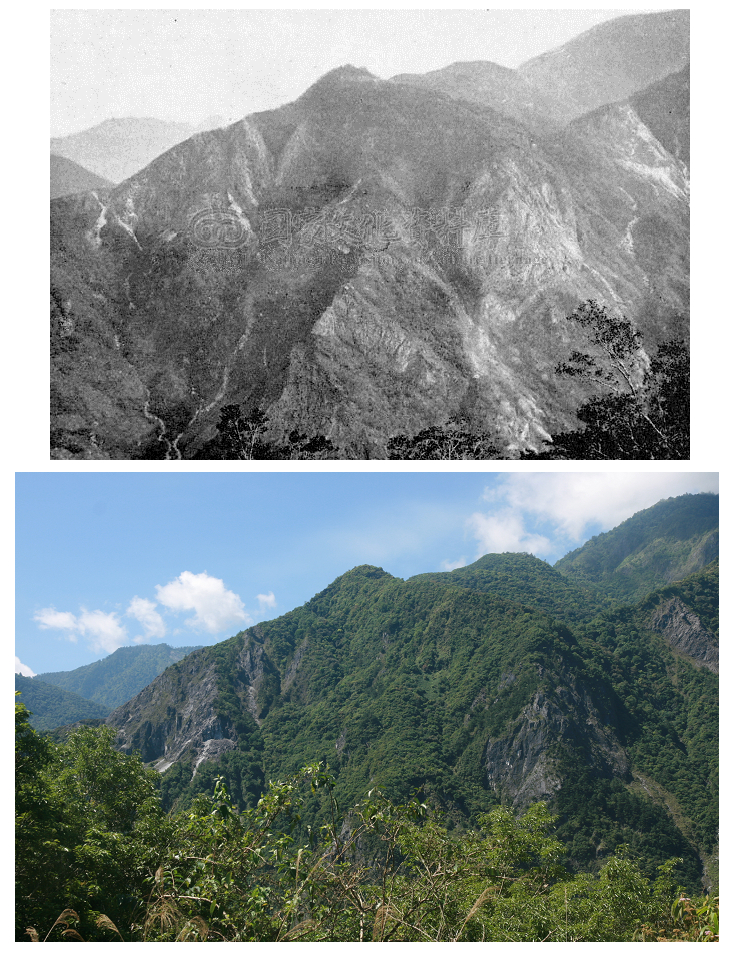

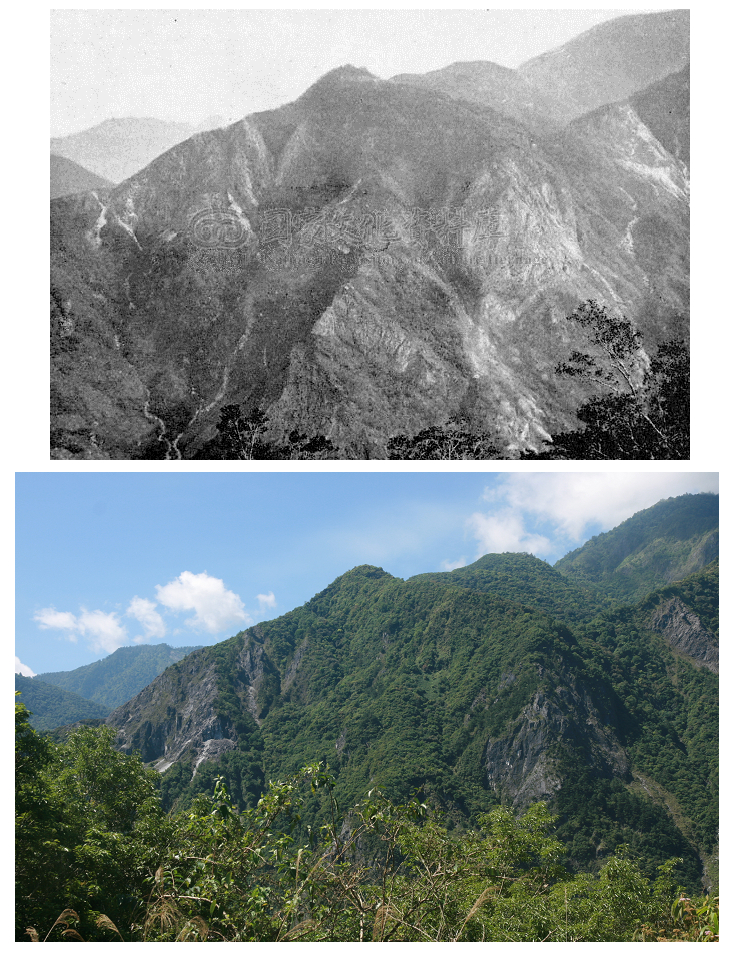

很幸運的,在《大正三年太魯閣蕃討伐軍隊記念》一書中,正好有自牧水山拍攝富田山的照片。在前年至牧水山探尋忠魂碑的同時,也注意到了這座山頭。對照之下,其位置與蕃地地形圖《加禮宛》所標示的山峰一樣,是經建版地圖中,位在研海林道0k索道頭西南方,高約1900m左右的無獨立標高山頭。

↑ 從牧水山往《大正三年太魯閣蕃討伐軍隊記念》所拍攝之富田山看去的樣貌。

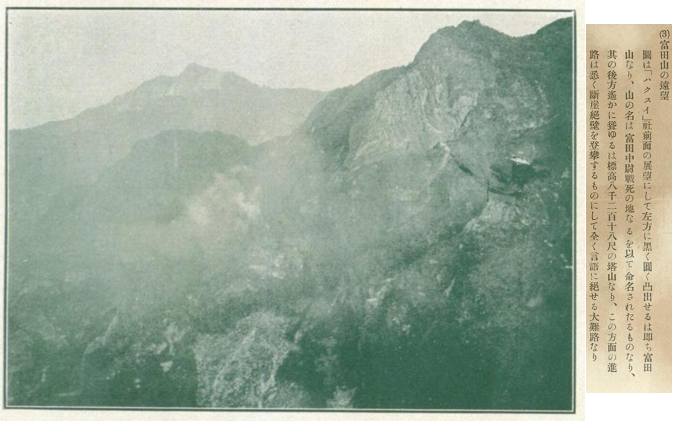

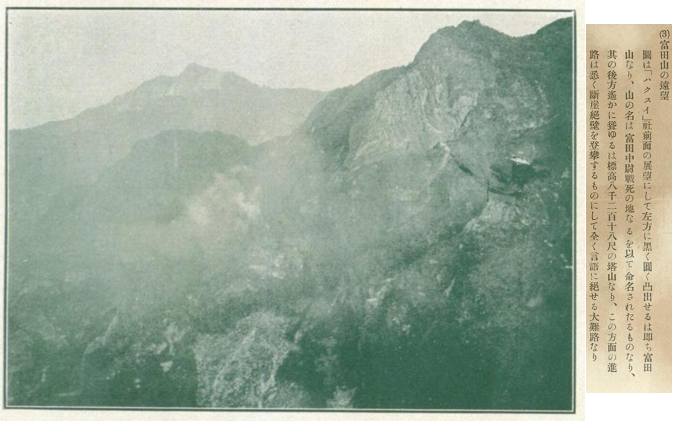

而1915年出版的《太魯閣蕃討伐寫真帖》一書中,又提供了另一個解釋。此本攝影集恰好從另一個角度為富田山留了影,且更明確的描述其位置,照片中可明顯的辨認出後方的塔山、今日的研海林道0k索道頭鞍部,以及其兩側稜線的山頭。其中照片左方的小圓山頭,也就是0k索道頭東北方的1185m山頭,就是該書所指的富田山。

↑《太魯閣蕃討伐寫真帖》 一書中的富田山與其圖說。

將各方標示的富田山放進經建版地圖相互比較如下圖:

綜合上述的資料,富田山較有可能位在研海林道0k附近。尤以《太魯閣蕃討伐寫真帖》提供了最詳細的山頭描述,1185m山頭成了我心目中最有可能的富田山所在地。

2013年12月藉著至研海林道進行調查的機會,順道探尋了1185m山頭。從岳王亭上登的路徑,在爬了了約150m經過溪流水源之後,會抵達一處地勢平緩的楓香造林地,無論是在蕃地地形圖或是五萬分一臺灣地形圖上都標示著這裡曾是太魯閣族的部落,許多的疊石駁坎被滿滿的楓香葉覆蓋著,一棟林務局木造工寮不知是何時就佇立在這兒的,除了獵人或是森林調查的訪客外,大概很少人會到這兒來看看吧。更高處的許多階地也都遺留了許多的疊石,甚至還有座蓄水池。往來奇萊東稜的人們,可能都很少注意到這片林子裡藏有許多的遺跡。

順著尚懸在空中的索道鋼纜來到索道頭鞍部,有隱約的路徑帶往1185m山頭。許多大石散佈於山頭,崎嶇卻也提供了良好的躲藏與狙擊空間;東側稜邊在天氣好時應有良好展望,確實是座要地。原猜測日方是否會在富田中尉戰跡之地豎立記念設施,然而即使有,下場會不會與海鼠山的陸軍墓地一樣,墓碑全被除去了呢。

最後僅找到一處約兩人帳大小的駁坎平臺,距離山頂不遠,卻也無從得知這個小平臺曾有什麼設施。倒是沿稜繼續往下不久,有顆冠字號補沖(1)的森林三角點,立在四方石板砌起的小平臺上。即使富田山的位置依然成謎,但在溯其名本源的過程中的豐富收穫,也讓走向山裡的每一步都無比的踏實。

大正3年的太魯閣戰爭將於今年將屆滿百年,多少人的青春與生命遺留在立霧溪畔的崇山峻嶺中。站在三角點旁,僅仍靜靜默禱所有山間的靈魂都能安息,並祈求山靈們能幫助我們繼續探尋下一段故事。

↑冠字號補沖(1)森林三角點

↑1185m山頭附近的駁坎

參考資料:

大日本帝國陸地測量部五萬分之一臺灣地形圖 《合歡山》

臺灣總督府蕃務本署五萬分之一蕃地地形圖 《奇萊主山》、《加禮宛》

內政部經建版二萬五分之一地形圖第三版

1914 下田正 《大正三年太魯閣蕃討伐軍隊記念》

1914.6~7《臺灣日日新報》

1915 柴辻誠太郎《太魯閣蕃討伐寫真帖》

文章附件

所有回覆

-

-

好迷人的故事。

-

沒想到過了幾年,還有機會延續這篇文章,從富田山跨越過立霧溪來到海鼠山。

在尋覓海鼠山陸軍墓地時,多虧山神保佑,尋獲被丟棄至陡坡下的兩座墓碑,其中一座竟是富田正忠之墓。碑體一面刻「陸軍步兵中尉富田正忠之墓」,另一面部分字跡稍毀損,推測是刻「大正三年六月三十日於コーラン附近戰死」。

行家一出手就知有沒有!太讚了!以前只知道摸基點,想不到這學問有那麼多~再給您多按一下。嘻!嘻!