登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

台灣登山論壇

注意山路繩子安全及影響

2011/1/24

昨天(1/23) 從傳統路線上阿冷山, 約H1400M高度, 上主稜前大陡坡時, 看到一條上方被持續磨損的巨繩, 所以就一時好奇, 想看一下繩結怎麼綁的,綁在那裡 ? 結果一看, 嚇了一跳, 約30米2公分粗巨繩, 繩頭轉接扁帶, 竟然只綁在一棵小樹上!!(圖2,右圖)

上坡還好, 但如果下坡拉斷小樹, 會很危險. 我已用另一顆小樹的小黑繩, 以普魯士結做簡單補強(但該小黑繩仍不夠長, 繩結受力方向有點脫出). 建議要上去山友, 帶一條6米1.5公分以上粗繩, 接繩後, 將繩頭綁於上方大樹. (註: 阿冷好像是台中各山協的會山 ?)

另外, 關於山路繩子安全性與影響,個人幾點建議如下:

1. 拉繩上下攀時, 請注意繩子老化情形, 與繩結綑綁狀況. 必要時, 應更換新繩,

或將繩結割除重綁(譬如樹幹已出現勒痕時).

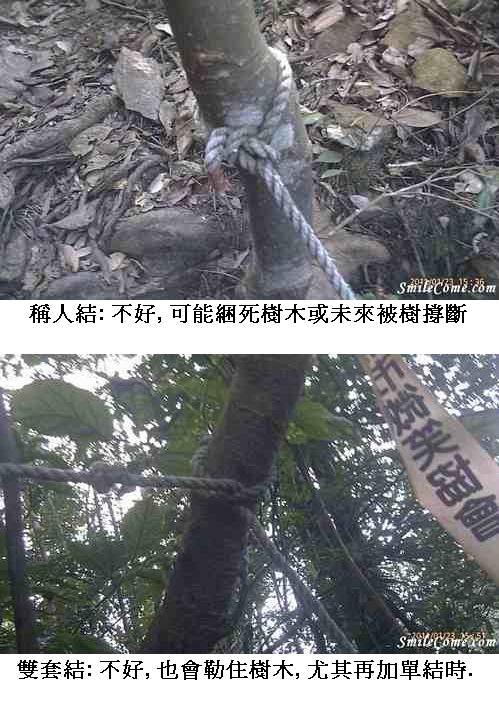

2. 請使用活動繫木繩結, 以免綑死樹木, 或被樹木撐斷或吃掉, 影響安全性.

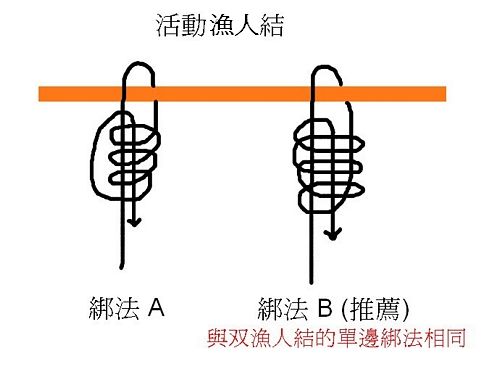

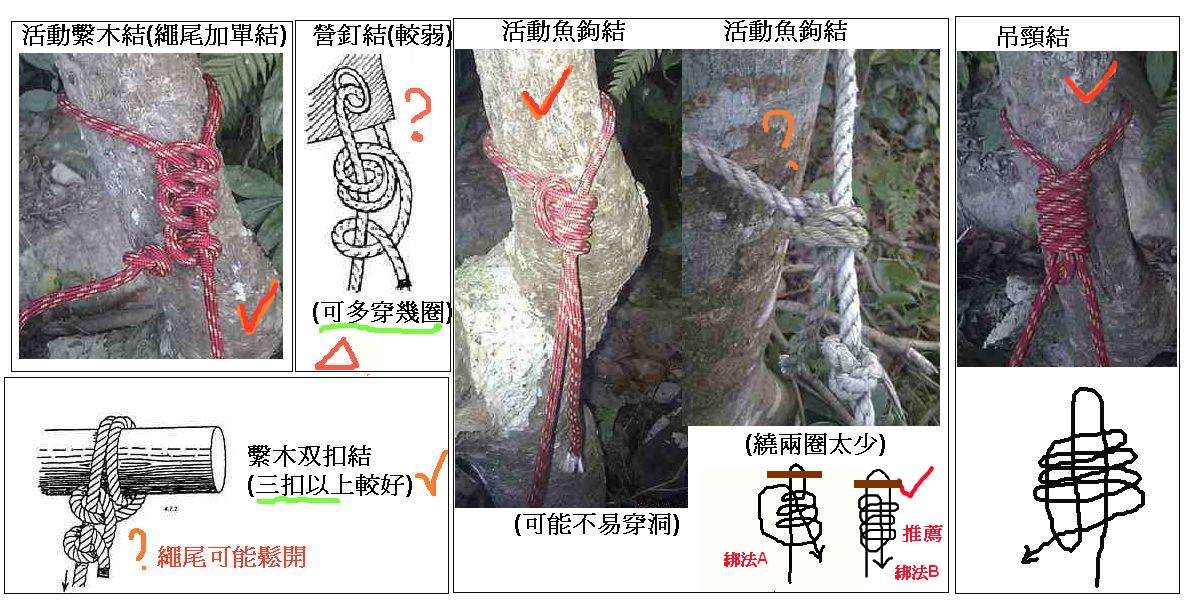

3. 活動繫木繩結(圖3): 可使用繫木結(三半扣以上較好),漁人結或吊頸結,

繩尾再加個單結, 並留長較安全.

註: 營釘結, 可能較不安全, 但繩尾打單結並留長,及多繞幾圈半扣結,應OK

4. 不宜使用稱人結,死結,双八結,双套結(久了不易撐開)等非活動繩結(圖1).

5. 繩結, 應盡可能綁在靠近樹根處, 以減少受力之槓桿作用(減少力矩), 會比較穩固.

6. 繩子受力方向,應與樹幹垂直90度以上, 以免繩結滑出.

參考: 推薦漁人結 - 避免斷繩及捆死樹木

文章附件

所有回覆

-

誰對登山的功勞最大? 國家公園管理處? 登山社團? 登山訓練中心? 志工? 我覺得默默的在山區架繩維護山友安全的無名人士最偉大 謹向這些無名英雄致敬。

誰對登山的功勞最大? 國家公園管理處? 登山社團? 登山訓練中心? 志工? 我覺得默默的在山區架繩維護山友安全的無名人士最偉大 謹向這些無名英雄致敬。 -

其實稱人結沒有限制多大、可依樹的成長速度欲留空間去綁、因他不是滑動的繩結

其實稱人結沒有限制多大、可依樹的成長速度欲留空間去綁、因他不是滑動的繩結 -

若使用不能活動的繩結, 先預留樹幹成長寬度, 也是可以, 但有些樹長的快, 有些很慢, 好像不易掌握, 以櫸木為例, 一年就可能成長超過一倍, 如果水源充沛, 土壤肥沃與光照充足的話, 但還要考慮這些, 也很麻煩.

若使用不能活動的繩結, 先預留樹幹成長寬度, 也是可以, 但有些樹長的快, 有些很慢, 好像不易掌握, 以櫸木為例, 一年就可能成長超過一倍, 如果水源充沛, 土壤肥沃與光照充足的話, 但還要考慮這些, 也很麻煩. -

個人覺得這是一個很值得探討的議題 天使的活動繩結或許安全性上算是暫時OK! 但可能忘記有一個東西叫"摩擦力" 摩擦力可能讓繩子磨損, 所以安全性降低, 相對損壞之後, 比較不會勒住樹木; 但摩擦力卻也是勒住樹木的因素之一, 不單純是繩子內張力. 也就是說, 當活動繩結處於緊張的確保狀態,當樹木生長, 仍是會勒住樹木的. 所以如果要下個個人主導因素 1.不要綁在主幹, 尤其是小樹狀態.(小指到小臂粗細) 2.在人煙尚可的山徑, 以安全為主, 不用以考量樹木生長狀況, 因為必要時, 舊繩一次清掉. 再重繫新繩, 如此安全與植物生長都兼顧到. 甚至可以重新選定未被賦予任務的樹木(如果許可的話) 如果要從繩結下手, 個人以為不如從材質上下手, 利用棉繩或特多龍線, 強度已經夠確保用途, 不太需要用多層包覆的繩索, 所以不妨考慮天然材質, 麻繩之類的也可以, 經過風吹日曬, 甚至還自然分解. 沒有安裝一次後就永遠安全的繩索, 所以想要一個繩結就永保安康完全不用check與維護, 又可保護樹木, 基本上是不太可能的. 除非是到人煙稀少的地方, 那就下撤時用傘帶吧! 人煙稀少綁死了又是要讓誰用呢? 熱門地區, 你又想你的繩結能至死不渝嗎?

個人覺得這是一個很值得探討的議題 天使的活動繩結或許安全性上算是暫時OK! 但可能忘記有一個東西叫"摩擦力" 摩擦力可能讓繩子磨損, 所以安全性降低, 相對損壞之後, 比較不會勒住樹木; 但摩擦力卻也是勒住樹木的因素之一, 不單純是繩子內張力. 也就是說, 當活動繩結處於緊張的確保狀態,當樹木生長, 仍是會勒住樹木的. 所以如果要下個個人主導因素 1.不要綁在主幹, 尤其是小樹狀態.(小指到小臂粗細) 2.在人煙尚可的山徑, 以安全為主, 不用以考量樹木生長狀況, 因為必要時, 舊繩一次清掉. 再重繫新繩, 如此安全與植物生長都兼顧到. 甚至可以重新選定未被賦予任務的樹木(如果許可的話) 如果要從繩結下手, 個人以為不如從材質上下手, 利用棉繩或特多龍線, 強度已經夠確保用途, 不太需要用多層包覆的繩索, 所以不妨考慮天然材質, 麻繩之類的也可以, 經過風吹日曬, 甚至還自然分解. 沒有安裝一次後就永遠安全的繩索, 所以想要一個繩結就永保安康完全不用check與維護, 又可保護樹木, 基本上是不太可能的. 除非是到人煙稀少的地方, 那就下撤時用傘帶吧! 人煙稀少綁死了又是要讓誰用呢? 熱門地區, 你又想你的繩結能至死不渝嗎? -

> 在人煙尚可的山徑, 以安全為主, 不用以考量樹木生長狀況, 因為必要時, > 舊繩一次清掉. 再重繫新繩. Sorry, 個人不太喜歡這觀點, 我認為登山者, 會仔細去注意繩子情況的, 極少數, 會想去清理舊繩及換新的, 應更少, 希望我的認知是錯的. 關於磨擦問題: 不管什麼結都可能發生. 要減少磨擦, 可鎖緊樹幹, 多圈環繞, 及採多邊樹幹拉緊固定等, 但長時間後, 這些通通有礙樹木成長, 這是兩難. 不建議採多圈環繞樹幹, 雖可以減少磨擦, 減低繩結受力鬆脫, 但將更防礙樹木生長. 如有必要, 以環繞樹幹 "2圈" 為宜. 超過 "2圈", 並無任何意義, 因為環繞10圈與2圈, 在減少磨擦, 減低繩結受力, 甚至安全上, 並沒有太大差別, 多繞圈, 只是浪費繩子而已. 至於多邊樹幹拉緊固定, 常見於長距離的陡坡下降繩, 通常中間樹木會用雙套結, 但常久受力下, 常見中間樹幹, 產生明顯勒痕. 故建議放鬆繩子, 及中間採環繞一圈, 或綁單結為宜. 或許有人認為: 開路時, 什麼雜草樹木, 凡有礙通行的, 都砍了, 區區綁幾條繩子會有礙樹木生長 ? 那是必要之惡. 但路都形成了, 就像戰爭也打完了, 若可以減少傷害, 不影響安全之下, 仍盡力為宜吧.

> 在人煙尚可的山徑, 以安全為主, 不用以考量樹木生長狀況, 因為必要時, > 舊繩一次清掉. 再重繫新繩. Sorry, 個人不太喜歡這觀點, 我認為登山者, 會仔細去注意繩子情況的, 極少數, 會想去清理舊繩及換新的, 應更少, 希望我的認知是錯的. 關於磨擦問題: 不管什麼結都可能發生. 要減少磨擦, 可鎖緊樹幹, 多圈環繞, 及採多邊樹幹拉緊固定等, 但長時間後, 這些通通有礙樹木成長, 這是兩難. 不建議採多圈環繞樹幹, 雖可以減少磨擦, 減低繩結受力鬆脫, 但將更防礙樹木生長. 如有必要, 以環繞樹幹 "2圈" 為宜. 超過 "2圈", 並無任何意義, 因為環繞10圈與2圈, 在減少磨擦, 減低繩結受力, 甚至安全上, 並沒有太大差別, 多繞圈, 只是浪費繩子而已. 至於多邊樹幹拉緊固定, 常見於長距離的陡坡下降繩, 通常中間樹木會用雙套結, 但常久受力下, 常見中間樹幹, 產生明顯勒痕. 故建議放鬆繩子, 及中間採環繞一圈, 或綁單結為宜. 或許有人認為: 開路時, 什麼雜草樹木, 凡有礙通行的, 都砍了, 區區綁幾條繩子會有礙樹木生長 ? 那是必要之惡. 但路都形成了, 就像戰爭也打完了, 若可以減少傷害, 不影響安全之下, 仍盡力為宜吧. -

>> 在人煙尚可的山徑, 以安全為主, 不用以考量樹木生長狀況, 因為必要時, >> 舊繩一次清掉. 再重繫新繩. >Sorry, 個人不太喜歡這觀點, 我認為登山者, 會仔細去注意繩子情況的, 極 >少數, 會想去清理舊繩及換新的, 應更少, 希望我的認知是錯的. 講得有點不好, 應該是說既然是安全輔助繩, 當然以安全為主, 反而不能考量其他狀況將安全降低, 那就不要綁就好了, 也就是說: 與其考慮怎麼綁傷害小, 不如降低輔助繩的繫綁! 除非達到非綁不可的目的(這邊大家的尺度又不一樣). 不然若真的很熱門, 應該有比輔助繩更好的方式. 舊繩清理當然是送給那些綁的人, 真的會有人做嗎? 還真的遇過, 但知道的人可要公幹呢! 我遇過! 但不予置評, 因為我們完全不了解放繩索人的心態為何? 從某一方面來說我可接受, 從另一方面來說, 個人又不能接受, 所以就在自己心中自行評估自己的方式. 輔助繩能不綁就不要綁, 綁了哪種繩結, 就某一方面來說可能以為是做功德, 但舊另一方面來說就是OOXX了. 這個議題很類似路條, 那個分際在每個人的心中都有一把尺, 最怕的是連尺都沒有, 慣性! ps.延伸話題: 山頂留下的登頂牌, 有人是想照料後來的人, 但也有人拍好後就帶下山, 這應該是目前高山的通則, 但中級山的硬式山頂牌...大家應該不以為意吧?! 其實個人想到的是步道認養計畫, 由認養的登山團隊統一進行步道的整理, 相信這樣會比較週到與精確的, 甚至採用人工固定點(近乎自然的材質), 誰說一定要綁在樹木上? 考慮影響樹木生長? 為何就不要綁呢? 為何就不要繞路呢? 答案大家都知道, 也會說你不知現場狀況之類的吧?! 但答案是很殘酷的, 講出來很不好聽.(斷崖也可以不用遺留繩索的吧!? 只是不合情勢吧!?) 至於冷僻山徑...就先這樣...

>> 在人煙尚可的山徑, 以安全為主, 不用以考量樹木生長狀況, 因為必要時, >> 舊繩一次清掉. 再重繫新繩. >Sorry, 個人不太喜歡這觀點, 我認為登山者, 會仔細去注意繩子情況的, 極 >少數, 會想去清理舊繩及換新的, 應更少, 希望我的認知是錯的. 講得有點不好, 應該是說既然是安全輔助繩, 當然以安全為主, 反而不能考量其他狀況將安全降低, 那就不要綁就好了, 也就是說: 與其考慮怎麼綁傷害小, 不如降低輔助繩的繫綁! 除非達到非綁不可的目的(這邊大家的尺度又不一樣). 不然若真的很熱門, 應該有比輔助繩更好的方式. 舊繩清理當然是送給那些綁的人, 真的會有人做嗎? 還真的遇過, 但知道的人可要公幹呢! 我遇過! 但不予置評, 因為我們完全不了解放繩索人的心態為何? 從某一方面來說我可接受, 從另一方面來說, 個人又不能接受, 所以就在自己心中自行評估自己的方式. 輔助繩能不綁就不要綁, 綁了哪種繩結, 就某一方面來說可能以為是做功德, 但舊另一方面來說就是OOXX了. 這個議題很類似路條, 那個分際在每個人的心中都有一把尺, 最怕的是連尺都沒有, 慣性! ps.延伸話題: 山頂留下的登頂牌, 有人是想照料後來的人, 但也有人拍好後就帶下山, 這應該是目前高山的通則, 但中級山的硬式山頂牌...大家應該不以為意吧?! 其實個人想到的是步道認養計畫, 由認養的登山團隊統一進行步道的整理, 相信這樣會比較週到與精確的, 甚至採用人工固定點(近乎自然的材質), 誰說一定要綁在樹木上? 考慮影響樹木生長? 為何就不要綁呢? 為何就不要繞路呢? 答案大家都知道, 也會說你不知現場狀況之類的吧?! 但答案是很殘酷的, 講出來很不好聽.(斷崖也可以不用遺留繩索的吧!? 只是不合情勢吧!?) 至於冷僻山徑...就先這樣... -

>關於磨擦問題: 不管什麼結都可能發生. 要減少磨擦, 可鎖緊樹幹, 多圈環 >繞, 及採多邊樹幹拉緊固定等, 但長時間後, 這些通通有礙樹木成長, 這是兩 >難. 所以這就是癥結所在 如果要精確點 應該是天使或閒人山友找數棵樹綁你的實驗繩結 再經過數年的觀察與紀錄 當然不能只有一組 還要不同的樹種與對照組等等... 我想說的是你的哪種繩結, 就個人的推測, 在施力過後, 他的繩間與和樹木之間的摩擦力仍可能造成陷入木質 只是時間的長短,所以如果繩子的壽命小於生長速度的門檻, 您的擔憂比較像杞人,也就是前文提到的材質, 或者定期清理, 如果一條繩索紀錄繫綁單位與時間, 想要清理可依強度和資訊來清理, 原繫綁人自然也需要負責的, 國外繩索管理有採用RFID管理, 不過算是靜態管理, 來個創意發想, 用RFID或QRcode來進行步道的繩索管理,應該還沒有人實驗過吧?!

>關於磨擦問題: 不管什麼結都可能發生. 要減少磨擦, 可鎖緊樹幹, 多圈環 >繞, 及採多邊樹幹拉緊固定等, 但長時間後, 這些通通有礙樹木成長, 這是兩 >難. 所以這就是癥結所在 如果要精確點 應該是天使或閒人山友找數棵樹綁你的實驗繩結 再經過數年的觀察與紀錄 當然不能只有一組 還要不同的樹種與對照組等等... 我想說的是你的哪種繩結, 就個人的推測, 在施力過後, 他的繩間與和樹木之間的摩擦力仍可能造成陷入木質 只是時間的長短,所以如果繩子的壽命小於生長速度的門檻, 您的擔憂比較像杞人,也就是前文提到的材質, 或者定期清理, 如果一條繩索紀錄繫綁單位與時間, 想要清理可依強度和資訊來清理, 原繫綁人自然也需要負責的, 國外繩索管理有採用RFID管理, 不過算是靜態管理, 來個創意發想, 用RFID或QRcode來進行步道的繩索管理,應該還沒有人實驗過吧?! -

呵呵, 我可沒鼓勵不綁繩子, 我只是覺得在做這"必要之惡"時, 應盡可能做到又安全, 又不影響樹木生長的方式. 如何做到 ? 我想前面已寫的夠多了(若要證明有效, 我可以提供一些例子). 難得有閒寫這麼多, 還是留一些給大家寫吧 ^^ 註: 要證明有效, 並不需要實驗, 山上各式各樣繩結, 綁法都有, 大家爬山時, 多觀察結果便可, 不過我不曾見過有人綁吊頸結, 可能是名稱不好關係. PS. Muni, 打字真快, 你是用大易嗎 ?

呵呵, 我可沒鼓勵不綁繩子, 我只是覺得在做這"必要之惡"時, 應盡可能做到又安全, 又不影響樹木生長的方式. 如何做到 ? 我想前面已寫的夠多了(若要證明有效, 我可以提供一些例子). 難得有閒寫這麼多, 還是留一些給大家寫吧 ^^ 註: 要證明有效, 並不需要實驗, 山上各式各樣繩結, 綁法都有, 大家爬山時, 多觀察結果便可, 不過我不曾見過有人綁吊頸結, 可能是名稱不好關係. PS. Muni, 打字真快, 你是用大易嗎 ? -

> 山頂留下的登頂牌, 有人是想照料後來的人, 但也有人拍好後就帶下山, 這 > 應該是目前高山的通則, 但中級山的硬式山頂牌...大家應該不以為意吧?! 這留下的登頂牌有另一個通則, 不知有沒有注意: 就是一定要"留名", 譬如xx登山會等, 這"留名", 有兩個好處, 一是證明, 二是出名. 人都想要出名或被證明. 不想出名或被證明, 就什麼都不留了, 但以後會不會有點遺憾 ?

> 山頂留下的登頂牌, 有人是想照料後來的人, 但也有人拍好後就帶下山, 這 > 應該是目前高山的通則, 但中級山的硬式山頂牌...大家應該不以為意吧?! 這留下的登頂牌有另一個通則, 不知有沒有注意: 就是一定要"留名", 譬如xx登山會等, 這"留名", 有兩個好處, 一是證明, 二是出名. 人都想要出名或被證明. 不想出名或被證明, 就什麼都不留了, 但以後會不會有點遺憾 ? -

講兩個義工的故事: 1.住家附近的小山近來貓越聚越多,原來是有"義工"與"愛心媽媽"定時餵養,我講"生態小故事"加以勸阻,遭人白眼。 2.住家附近河堤邊坡近來亦遭修理一番,稜果榕,桑樹,香楠,等原生樹被砍倒,遍植櫻花,還是日本櫻,原來有"義工"認養該段是也~他們告知四鄰,這樣較"整齊"。木已成舟,飯已上桌,我就不作聲啦... 我覺得繩子綁不綁,路條要不要,就算目前沒有共識,都是小事,要多要減,只需一時半刻,於山林不會有長久影響。切莫強求統一周全,有組織地加以經營,山林會受更大的干擾,幾無例外。 真的需要定時刻意加以維護的路線,走的人恐怕相對是少的,既然如此,就讓它順其自然?

講兩個義工的故事: 1.住家附近的小山近來貓越聚越多,原來是有"義工"與"愛心媽媽"定時餵養,我講"生態小故事"加以勸阻,遭人白眼。 2.住家附近河堤邊坡近來亦遭修理一番,稜果榕,桑樹,香楠,等原生樹被砍倒,遍植櫻花,還是日本櫻,原來有"義工"認養該段是也~他們告知四鄰,這樣較"整齊"。木已成舟,飯已上桌,我就不作聲啦... 我覺得繩子綁不綁,路條要不要,就算目前沒有共識,都是小事,要多要減,只需一時半刻,於山林不會有長久影響。切莫強求統一周全,有組織地加以經營,山林會受更大的干擾,幾無例外。 真的需要定時刻意加以維護的路線,走的人恐怕相對是少的,既然如此,就讓它順其自然? -

活動的漁人結, 推薦採用如圖之綁法(B), 繩結會比較好看, 與常用的双漁人結之單邊綁法相同.