登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

外橫屏山東北、秋月山莊與拉庫步道【未竟】-新竹山字水泥柱補漏篇(含竹東甘屋渤海堂等6處古蹟)

- 活動日期

- 2025/7/20 - 2025/7/20

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 2

- 類型

- » »

2025/7/21

外橫屏山東北、秋月山莊與拉庫步道【未竟】-新竹山字水泥柱補漏篇(含竹東甘屋渤海堂等6處古蹟)

外橫屏山東北、秋月山莊與拉庫步道【未竟】-新竹山字水泥柱補漏篇(含竹東甘屋渤海堂等6處古蹟)

日期:114.07.20

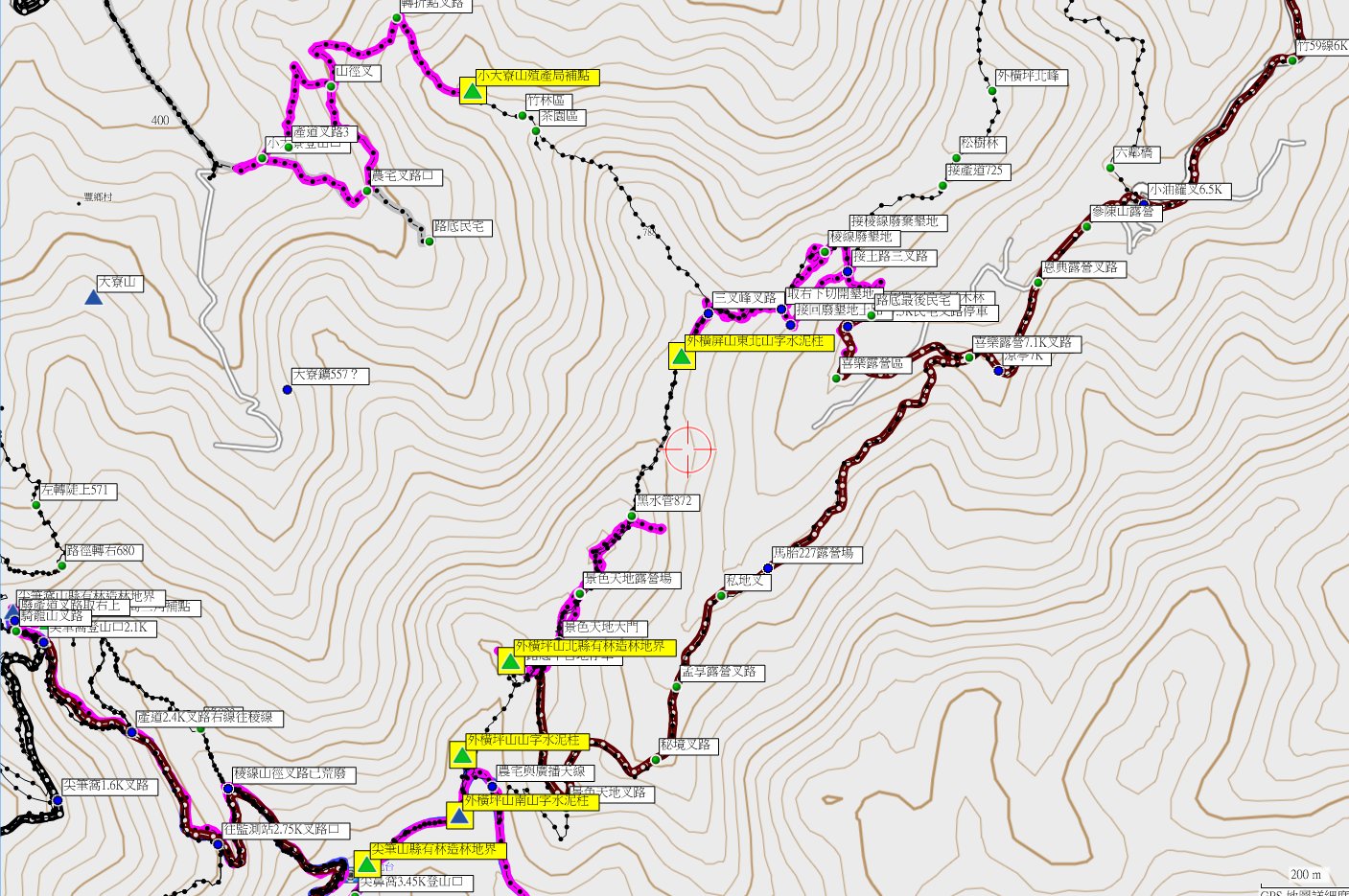

台灣地區除了新找到的基石、難度不高的快掃光了,7/20來到新竹山區撿幾顆前未竟的基石;第1顆為外橫屏山東北的山字水泥柱,此點是第3次造訪,竹59線約7.5K民宅叉路停車,由左上方的民宅水塔旁上切,入杉木林接到土叉路,走土路上到稜線開墾地,稜線毫無路徑奮戰倒竹,至三叉峰叉路才有依稀的路徑,續走百餘公尺抵達基石,水泥柱於山頂稍低處,此點無紀錄,上山走57分鐘,回程改下切廢墾地土路,此山往返費時1小時又49分鐘。第2顆為秋月山莊的山字水泥柱,因無座標以前來找過沒找到再戰,車停舊時的秋月山莊,拉庫步道往下走百餘公尺,就在路旁叢中,來回走好幾趟方找到;第3顆為為拉庫步道的山字水泥柱,山友紀錄2顆基石相距不遠,但路徑掩沒也不知哪條為正路,無座標亂闖找了快1小時還是找不到,尋訪這2顆基石費時74分鐘。尋訪這幾顆基石後,下午經過竹東等地區,順訪6處新竹縣登錄的古蹟或歷史建築。

行程簡介:

1、外橫屏山東北:位於新竹縣尖石與橫山交界,標高812公尺,山字水泥柱;座標265046 2730615。

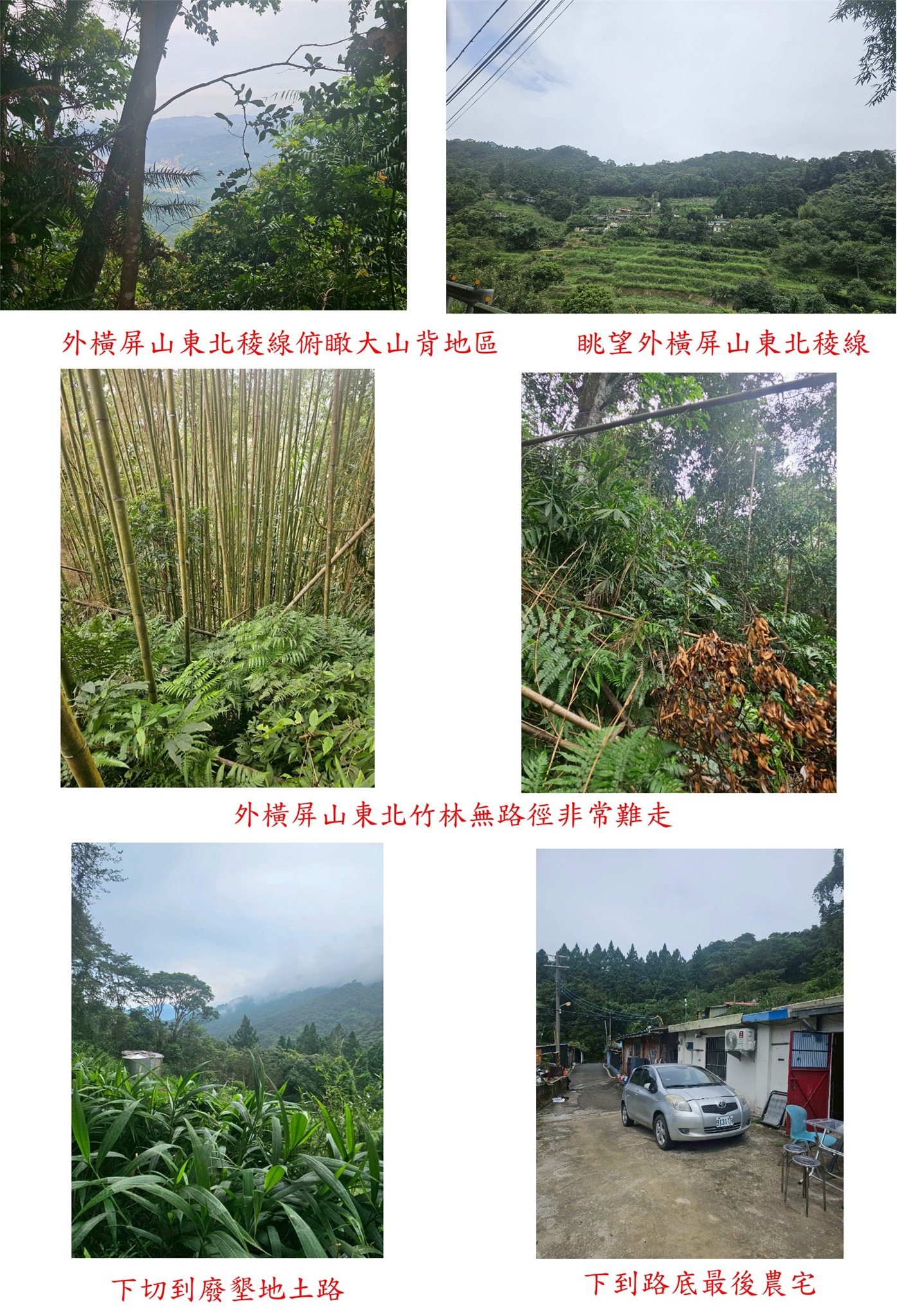

台3線68.45K叉路轉120線經內灣老街續行走5K叉路(25.8K處),右轉義興大橋走竹59線上山取主線行至3.15K叉路,取右續行至7.15K叉路;取右經喜樂露營場隨即至約7.5K的民宅叉路口停車,高693公尺,電桿為「馬胎幹114」號,續行不遠即路底、路窄已很難行車,基石直線只有390公尺;外橫屏山東北已走過二次,第1次3年前走南稜路線,由景色天地露營場借道,稜線植被太密走不通,於基石距離350公尺處撤退;第2次2年前來時改走南稜路線,當時也是規畫走此路線上山,但起登時於民宅卻下起大雨放棄;此回第3次再戰仍走此路線。

08:43出發,取左前方小路走30餘公尺。

08:44民宅,由民宅旁水塔處入杉木林,林下無路草長自行闢路,走60餘公尺右側為開墾地,由停車處續行水泥路接土路亦可抵達;杉木林續上走30餘公尺。

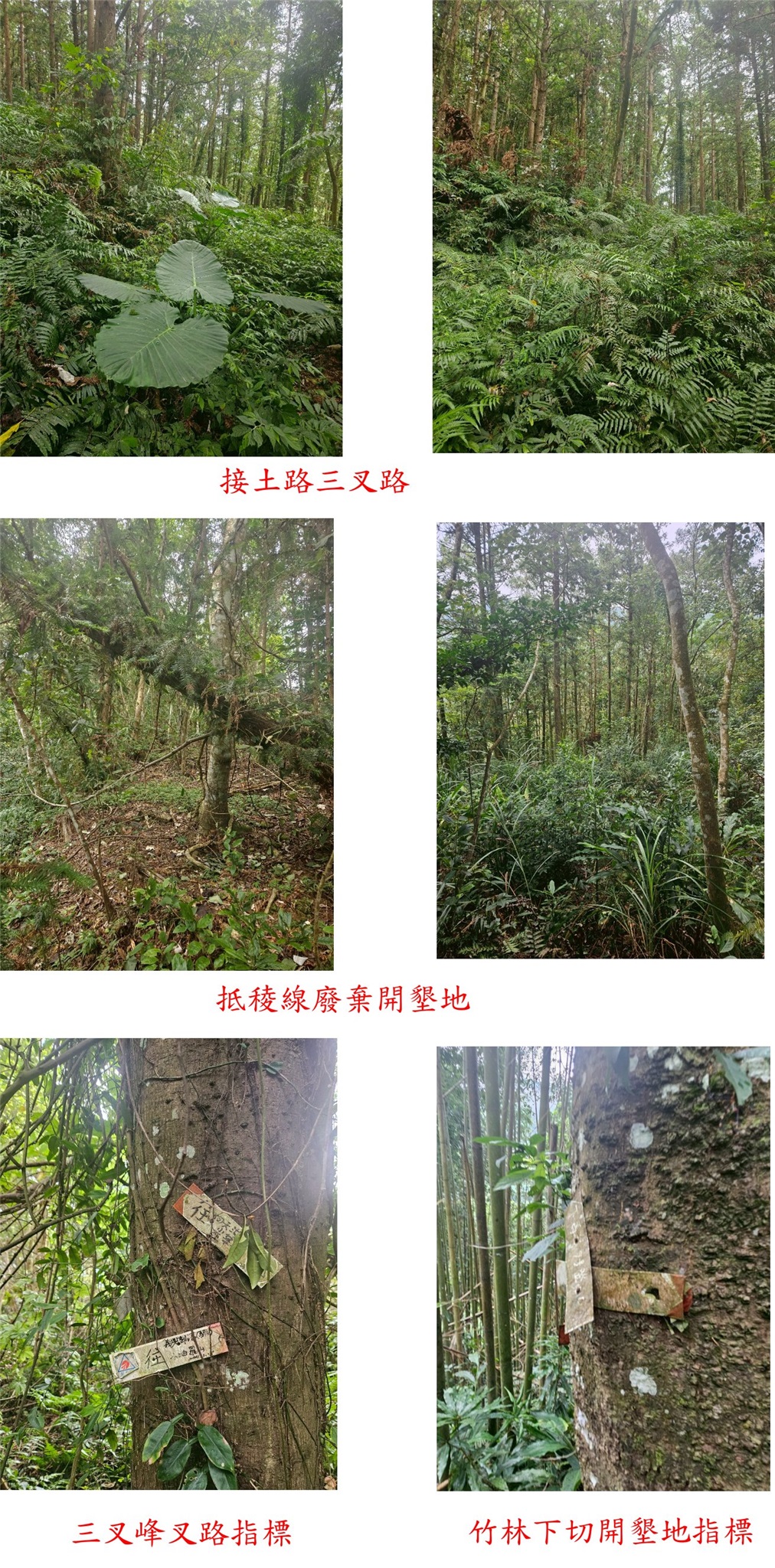

08:50接土路三叉路,右出開墾地,左土路往廢棄開墾地,回程方知應取左土路至開墾地路底再上切(稜線無路徑難走);取右前往上的廢棄土路,草長走約75公尺。

08:53抵稜線廢棄開墾地,高800公尺,稜線右往小油羅山,本想稜線應有山徑、卻毫無路徑;取左進入廢棄墾地,高密芒草硬闖,應取左廢墾地邊緣走,取右走繞一圈又接回出發處,開墾地有水管與許多雜物等;通過芒草叢稜線左方為竹林的上緣,稜線無路條或路徑,順稜行倒竹頗多很難走;中途可看到左下方的墾地,右側樹梢間可俯瞰大山背地區,稜線緩慢前行走約350公尺。

09:32三叉峰叉路,高805公尺,竟然有一藍天指標,西北支稜往小大寮山,西南主稜往尖筆山;於此走錯稜線很快就發現,校正走往西南方向行,此段稜線無路條,但有依稀的山徑。

09:39△外橫屏山東北,高812公尺,山字水泥柱露土很高,於小山頂稍低處;此點無紀錄,係看到山友航跡有標示山字柱來找看看,走了3次方成功;

09:48原路回。

09:54回到三叉峰叉路,續原路回。

10:10有藍天指標叉路,改取右入竹林下切。

10:15下到下方的廢棄開墾地,高740公尺,取左土路回,前方隨即有一廢圓形水塔,到下方遇到原住民的知以前為柑橘園;土路算是乾淨好走180餘公尺。

10:20回到來程接土路處,取右下切原路回。

10:22改取左入開墾地,隨即接到土路盡頭、接民宅水泥路。

10:27路底最後農宅,屋主為年長的原住民,看到我從山上下來很訝異,他在年幼時曾走過,開墾地荒廢很久沒人走了,臨走時來送我一大串的芭蕉。

10:32回到停車處,下山走44分鐘;此山累計爬升161m、路程2K,往返費時1小時又49分鐘。

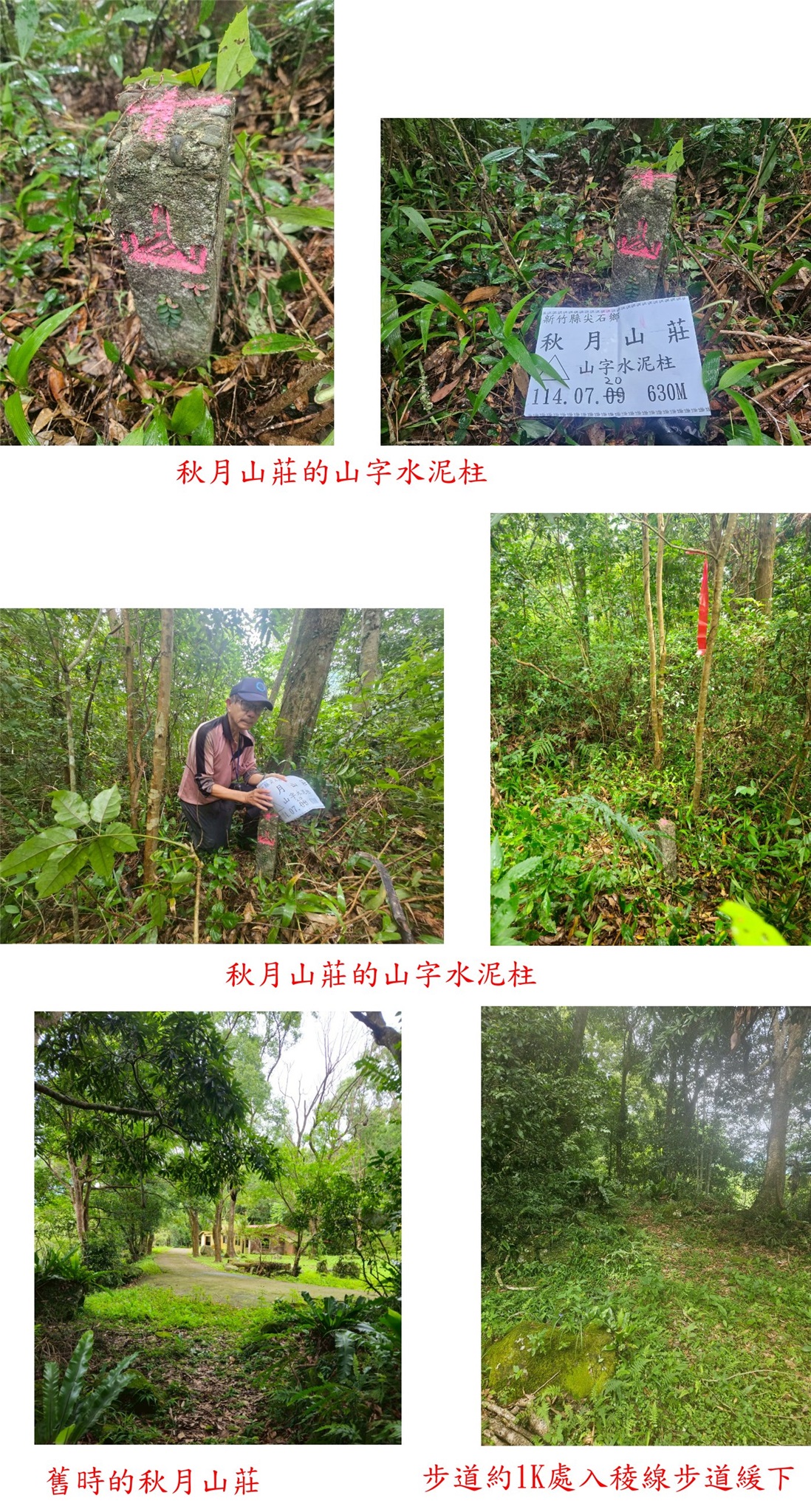

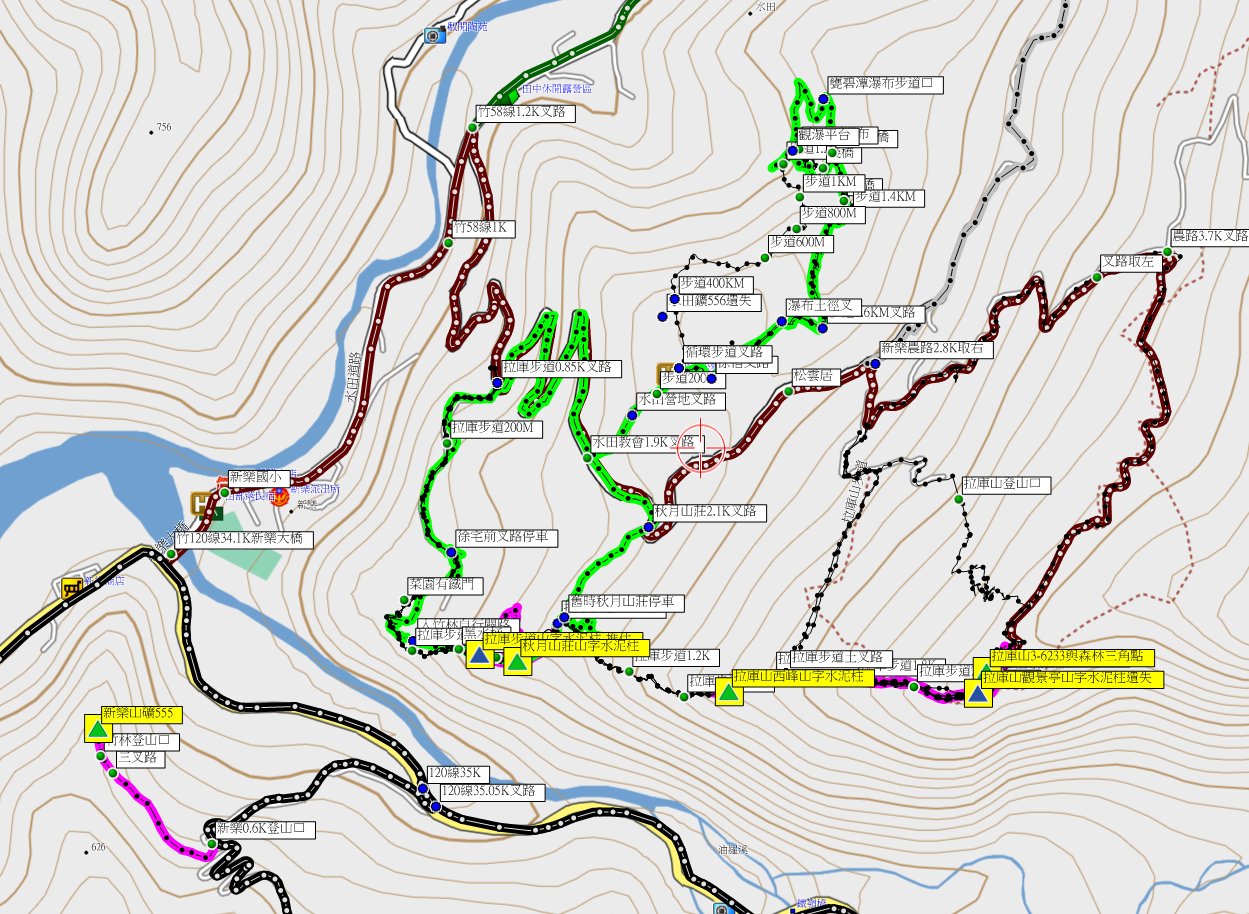

2、秋月山莊:位於新竹縣尖石鄉,標高648公尺,山字水泥柱;座標275134 2736042。

由外橫屏山東北原路回至120線25.8K叉路,右轉120線往東走8.3K叉路(34.1K處),左轉過新樂大橋走竹58線(水田道路)至1.2K叉路【0K】;右轉新樂農路上山,沿途有多個露營場,農路走0.85K叉路,右線往拉庫步道入口,續行至1.9K叉路,左線往水田教會,續行至新樂農路2.1K叉路,主線續行往拉庫山登山口;右轉小路往秋月山莊,右線為私人道路請自行斟酌,取右水泥路走270餘公尺至舊時的秋月山莊停車,高657公尺;拉庫山3-6263西稜的拉庫步道,看到一篇記錄沿途有4顆山字水泥柱,3年前曾來找過,由下方的拉庫步道口往上走,步道已荒廢走找不到任一基石;後改由拉庫山由上往下走,觀景亭那顆已被剷除,只找到拉庫山西峰那顆,因此篇記錄無座標,另外2顆不知確實位置,今日特地再度來尋找;座標為推估,第1顆的秋月山莊山字水泥柱,推估距離只有140公尺。

11:19出發,取右於步道約1K處入稜線步道緩下,此段步道路況還不錯走約140公尺。

11:22抵秋月山莊山字水泥柱,基石於路右草叢中,因無座標去程沒看到;步道續走50餘公尺。

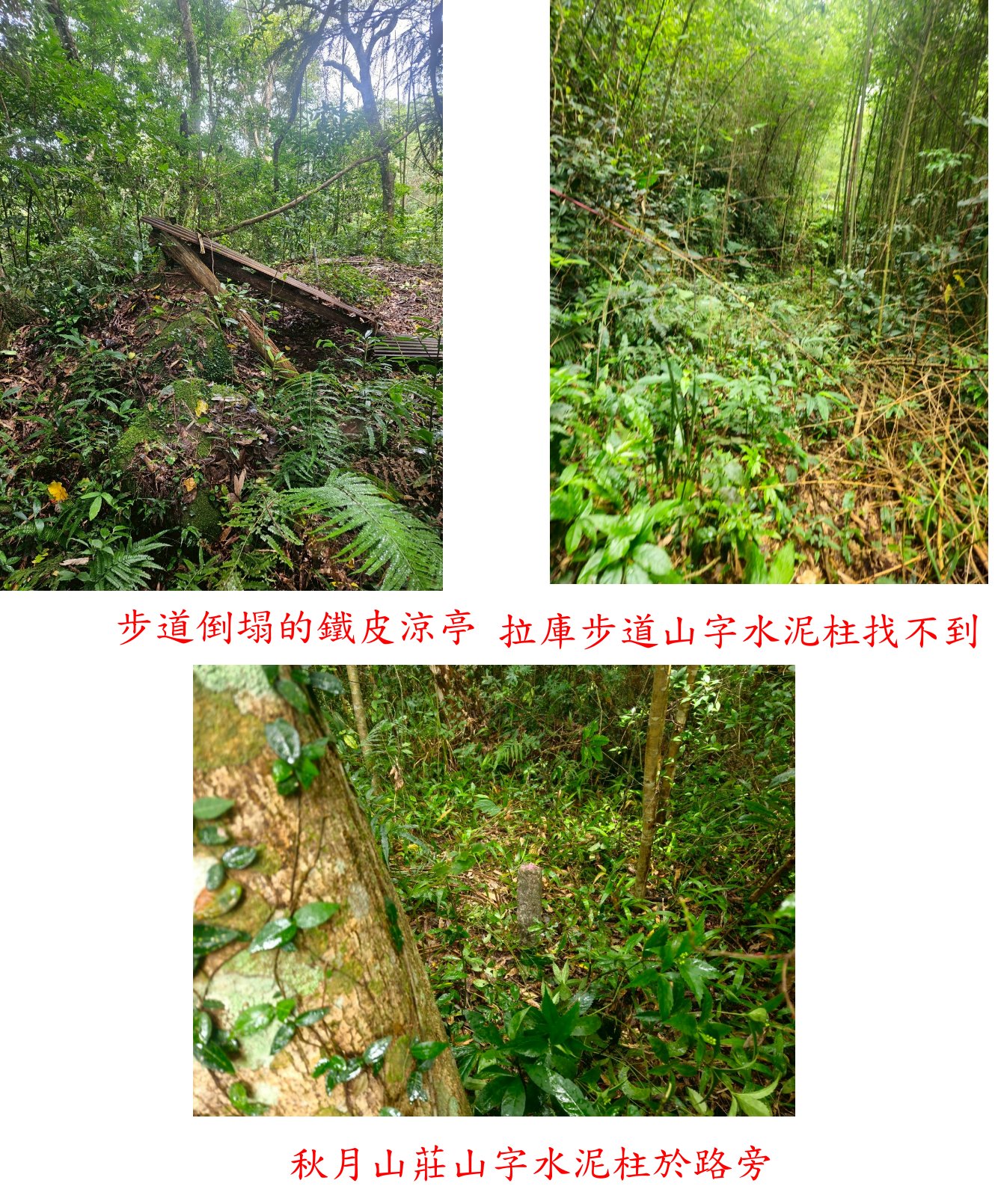

11:23步道倒塌的鐵皮涼亭,於拉庫步道約0.8K處路右10餘公尺處,看山友紀錄秋月山莊山字水泥柱已錯過,回頭再尋找。

11:29△秋月山莊,高648公尺,於路左草叢中找到山字水泥柱,推估的座標相差只有10餘公尺。

3、拉庫步道:位於新竹縣尖石鄉,標高610公尺,山字水泥柱;推估座標275050 2736056。

11:35續行步道往下尋找,隨即經0.8K倒塌鐵皮涼亭,續走步道往下尋找走約45公尺。

11:37步道叉路,紀錄中有提到此叉路,取右線走約50公尺再度繞回倒塌涼亭;續行回到步道叉路叉路;拉庫步道往下的路徑已淹沒,看不到明顯山徑,於此看到舊時山徑即走看看,繞了好幾圈就是找不到另一顆山字水水柱;沒有座標宛如瞎子摸象胡亂尋找,基石可能在草叢中沒看到,或是在掩沒的山徑中都有可能。

12:29最後回到秋月山莊的山字水泥柱,放棄了原路回。

12:33回到停車處,尋找這2顆基石往返費時74分鐘,還有1顆沒找到,下回嘗試由步道口由下往上走,比對紀錄再找看看。

7/20到新竹尋訪幾顆基石,午後經過竹東等地區,順訪幾處新竹縣登錄的古蹟或歷史建築:

古蹟簡介:

1、竹東甘屋渤海堂-竹東鎮東峰路586巷6、8、10、12號

甘氏渤海堂於西元1916年(大正五年)落成,為當時員崠地區首富-甘照錦所建,甘氏家族於當地具有高名望,後代更於地方興建上不遺餘力,甘氏渤海堂雖於1916年便已新建完成,但其彩繪則是於1923年由知名彩繪師邱鎮邦先生所繪製,於2001年獲得新竹縣歷史建築十景之一,日治時期也與竹東市區的彭宅信好第、彭宅隴西堂以及蘇式武功堂併稱為竹東四大名宅。甘氏渤海堂為一堂二橫屋合院,院城仍維持原建石鋪設的長條石材,採石砌台基,卵石砌牆基,正堂為面寬五開間,左右橫屋三開間,簷廊採磚砌弧拱,左右橫屋牆堵磚雕型式不同,西式簷牆上以卷草泥塑,風格獨特。於2018年登錄為新竹縣古蹟,古厝仍保留原貌未整修,但有鐵棚保護,目前尚有人住戶,有鐵門只能在外拍照。

2、竹東圳入水口-橫山鄉南清公路旁(122線25K處)

竹東圳於昭和元年開始動工興建,為竹東林春秀等人所起造。竹東大圳的興築,就水利工程來說,有著重要的技術進步的意義,這個由民間發起的水圳工程,興築完成以後,對台灣農業發展有著重要的貢獻。竹東圳全長約4600餘公尺,沿著等高線開鑿,遇山開隧道,大小隧道共13 座。其中,竹東圳第一號隧道入水口為營造至今,少數還保持原貌的隧道。第一號隧道入水口採磚造,造型古樸優美。以磚做為結構材,以拱做為隧道結構的承重的古典做法,為竹東圳的代表性的入水口;於2019年登錄為新竹縣歷史建築,竹東圳目前為一條引水渠道,主要作用是將頭前溪支流上坪溪的豐水期或雨季的溪水引入寶山水庫,供應新竹科學園區的工業用水以及地方民生用水和灌溉用水。

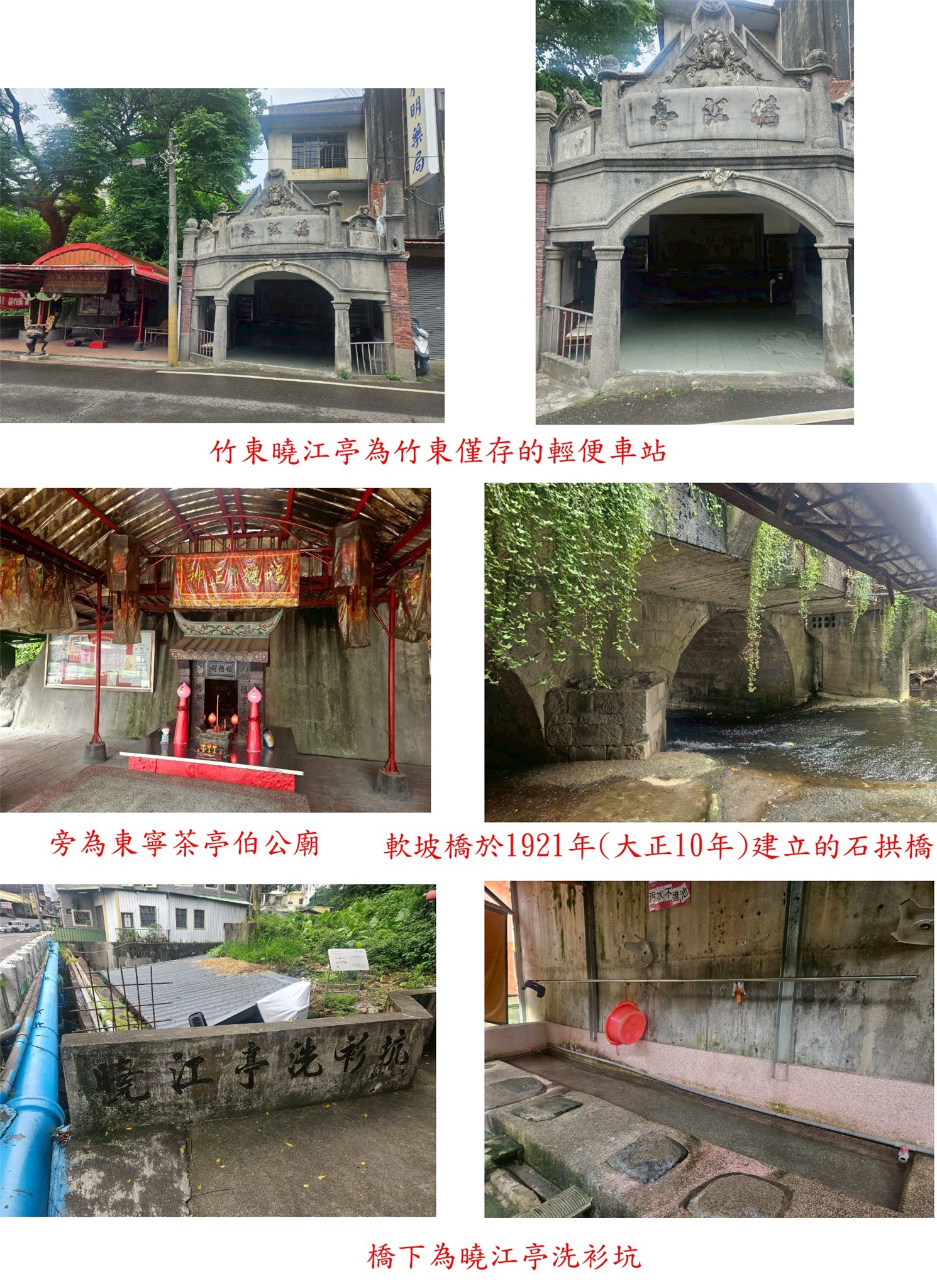

3、竹東曉江亭-竹東鎮東寧路二段55號

軟坡橋原是一座簡單的過路橋,於1921年(大正10年)時由上員崠甘承宗捐款建立石拱橋,地方人士配合捐款在橋邊建造茶亭,並命名為曉江亭(因朝東一早就照到太陽,又在軟陂畔,故曰曉江亭)。曉江亭規模並不大,在早期一般民眾出入往來多倚靠輕便的腳踏車,甘氏家族(日治時期甘家為員崠首富,對竹東地區有其一定貢獻)與地方士紳遂捐款興建輕便車停靠站,即是往大窩浪、十八兒地區,進出竹東轉運站的第一處候車站。然而「曉江亭」的輕軌客運候車站功能,維持1938年 (昭和13年)受到公車的發展而逐漸消失,貨運運輸功能最後於1952年(民國41年),才由卡車所取代。曉江亭除了建築風格特殊之外,也是來往路人停留休息的地點,為竹東僅存的輕便車站;曉江亭於2018年登錄為新竹縣古蹟,旁為東寧茶亭伯公廟,橋下為曉江亭洗衫坑。

4、儒醫吳天祐紀念碑-竹東鎮康寧街1號

吳天祐紀念碑之建立,乃竹東重要仕紳吳錦堂因捐地予竹東公學校,官方及民間因感念其善行欲建碑宣揚,故吳錦堂以其父之名設立之紀念碑。吳天祐及長子吳錦堂,其父子於清代至日治期間,對於竹東街住民之醫療奉獻,以及吳錦堂對於地方教育之熱忱,皆令當時當地民眾所讚揚,矗立於竹東國小操場西北側之吳天祐紀念碑,於此地守護竹東國小之莘莘學子近九十年之久,早已成為竹東人,尤以就讀竹東國小之校友,不可或缺的集體記憶的一部分。落成於1933(昭和8年),揉合了異國風格與客家文化,其紀念碑似仿佛教窣堵坡(梵文之英譯為Stupa)之形式,外型穩重典雅,其後方及左右兩側,再以如客家墓塚之墓岸、曲手之矮牆,環抱中央之紀念碑;此碑於2019年登錄為新竹縣歷史建築,石碑於竹東國小校園內操場的上方。

5、植松材木竹東出張所-竹東鎮東林路131號

始建於昭和十五(1940)年,日本木材商人平戶吉藏所經營之植松材木,因木材買賣之需在竹東設立出張所(辦事處),並在竹東林場一帶興建大型製材廠房。 由於竹東是尖石和五峰木材的集散中心,植松遂以竹東為據點陸續增建貯木場、貯木池、製材工場、事務所及員工宿舍等產業設施。戰後林業管理委員會接收植松在竹東的林業資產後改名為「竹東林場」,隨著竹東支線的修築,竹東成為林業發展的重鎮。原出張所基地也作為林務局竹東林區管理處工務課辦公室使用,至民國七十年左右,隨著資源漸稀與政府的禁伐令,林業製材地景也逐漸消失荒廢。 民國九十五年「植松材木竹東出張所」登錄為歷史建築,並修建為竹東林業展示館;今日所存之建築應為民國四十七年,竹東林場之貯木場辦公室,其風格延續日治木造建築。

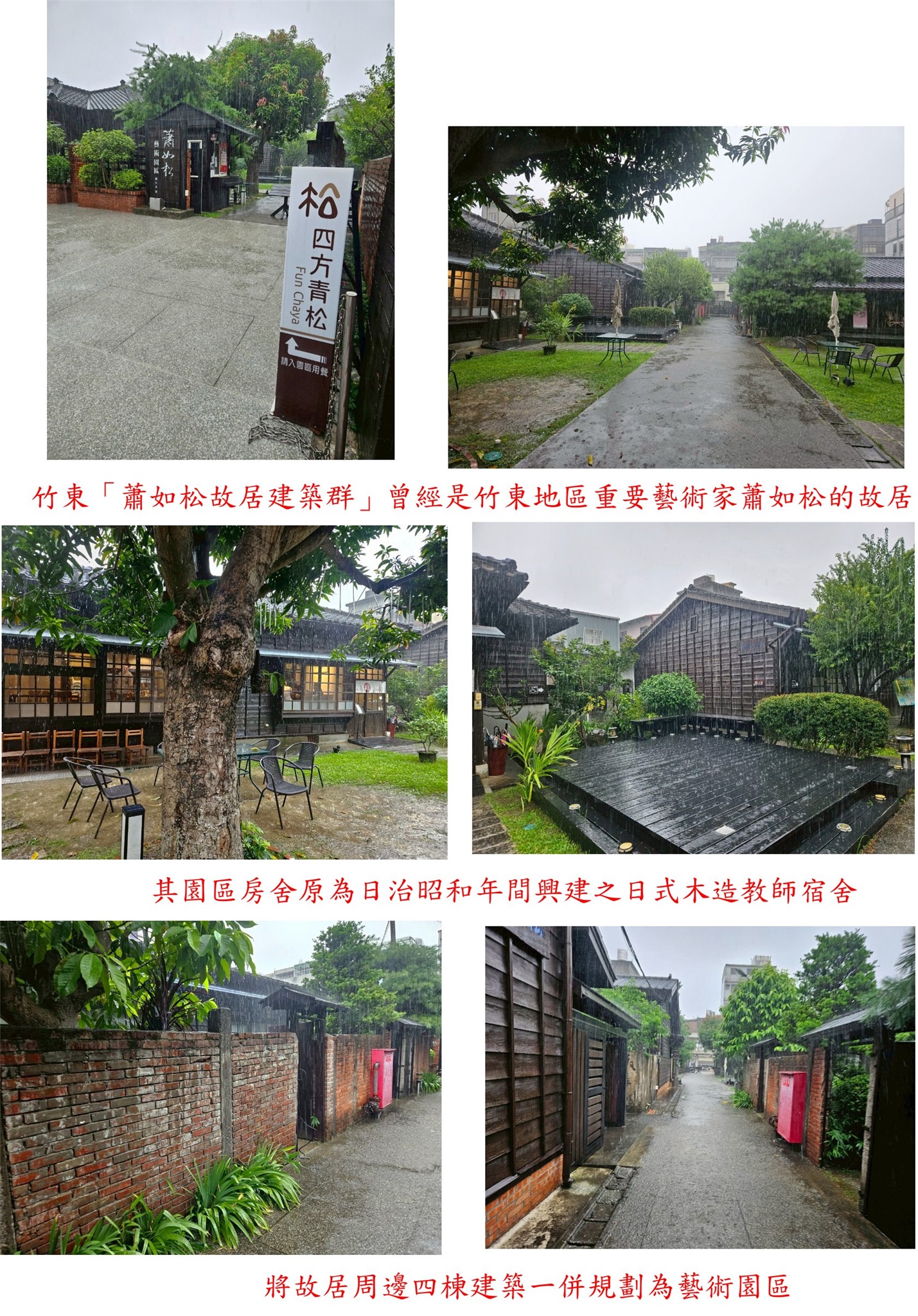

6、竹東蕭如松故居建築群-竹東鎮榮樂街68巷1號-26號

竹東「蕭如松故居建築群」曾經是竹東地區重要藝術家蕭如松的故居,其園區房舍原為日治昭和年間興建之日式木造教師宿舍;民國八十一年蕭如松去世後,其故居經十數年閒置,直至九十三年由新竹縣政府統籌,中央補助共同進行搶修,將故居周邊四棟建築一併規劃為藝術園區,委託民間團隊結合周遭地區之歷史建物、形象商圈及相關遊憩景點,以園區為核心發展成一文化休閒遊憩網絡。 蕭如松故居建築群共為五棟建築包括:故松居(蕭如松故居)、松畫廬為雙戶連棟式宿舍,松和廬是四戶連棟式,松香廬是二棟二合拼建築校長宿舍以及松言堂是獨棟式校長宿舍。現今故居保留日式建築的原始面貌,並轉為展覽與藝術交流、研習空間的活用。建築群以木構造為主,牆面為編竹夾泥牆為主,牆面山尖部分設通風氣窗,窗戶部分大多於上方設與屋簷平齊之雨庇,並在整體建築外覆雨淋板,地板也多採高架,床下設換氣口,保持地板的通風性。建築群於2010年登錄為新竹縣歷史建築,目前整修為藝術園區。