登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

鳳北丘陵的四鄉高點 (生仙坑山、觀音山中峰、鳳梨山西南峰、高尾山等)

- 活動日期

- 2008/7/6 - 2008/7/6

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 0

2008/7/25

高雄縣有二十七個鄉鎮市, 依地理環境自然而然分成 鳳山、岡山、旗山 等三山地區,

其中的 鳳山市、大寮鄉、林園鄉、鳥松鄉、仁武鄉、大社鄉、大樹鄉 等七鄉市

是屬於「大鳳山」地區,

而阿里山山脈的南脈, 在來到鳳北四鄉 鳥松鄉、仁武鄉、大社鄉、大樹鄉 的鄉境時,

剛好形成一獨立的山系, 可稱之為鳳北丘陵或大樹丘陵.

其西側是高雄平野諸流的發源, 可遙望大海;

而東側有下淡水溪 (高屏溪) 的逼臨, 又隔著屏東平原與中央山脈相對;

山雖不高, 但登上巔處也每多 山、海、河、原 的綜合視野, 令人心曠神怡.

這系列的巡行便包括四鄉高點的

生仙坑山 (259M, 大樹鄉)

生仙坑山西峰 (233M, 大社鄉, 未竟)

觀音山中峰 (尖山) (183M, 仁武鄉)

鳳梨山西南峰 (150M, 鳥松鄉)

以及特別篇的

高尾山 (264M, 行政區已屬旗山鎮, 但卻是整片大樹丘陵的最高峰)

統嶺尖 (曾高 275M, 是大樹鄉與大樹丘陵的前高點, 但被信誼球場剷低至約 220M )

因為是分散在多日之間的一堆小行程, 簡單摘要於下.

2008/07/06 生仙坑山, 車停東南側溪谷的農舍前, 約一小時往返.

2008/07/07 觀音尖山, 車停後山在山頂東南側蘆之湖湖畔, 約一小時半往返.

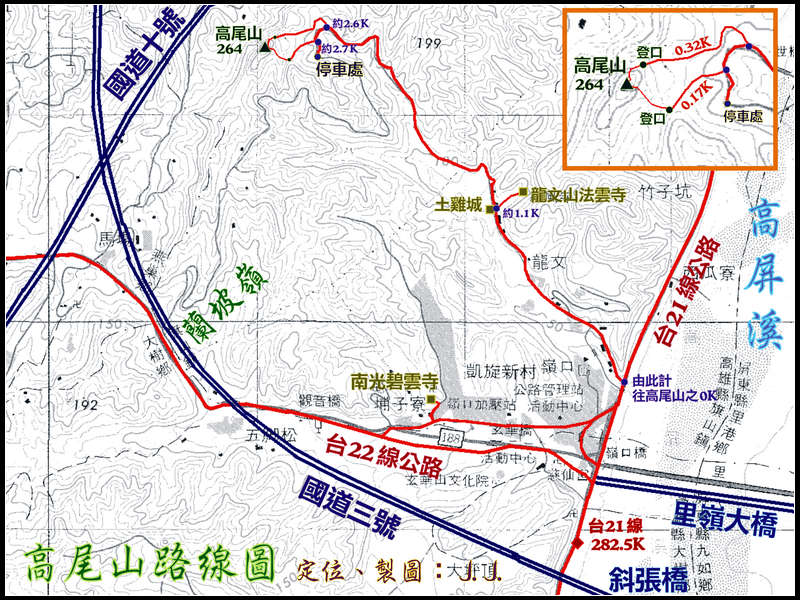

2008/07/08 高尾山, 車停東側產道約10min登頂; 而統嶺尖的東峰、殘峰都在車道附近.

2008/07/09 鳳梨山從東北側爬約 3min; 鳳梨山西南峰從東南側登 (無路) 約 20min.

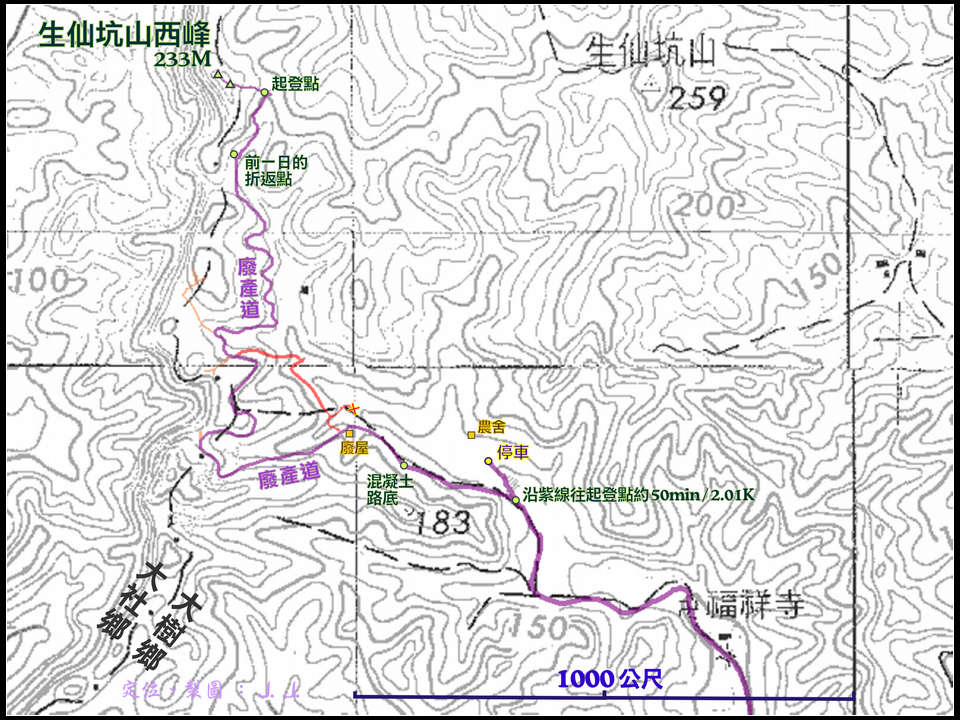

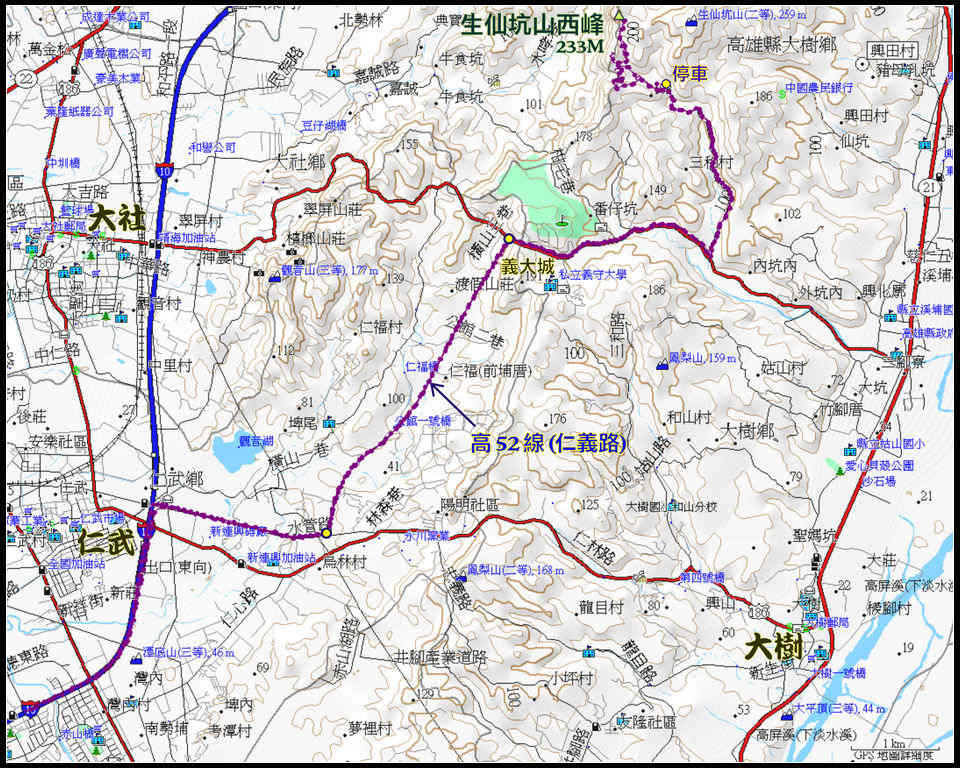

2008/07/11 生仙坑山西峰, 最近僅達山頂西南側的平台(140M). 後來又探繞幾次皆未成.

附檔則因為圖片張數的限制,

除了七張地圖之外, 只能再上傳在鳳北丘陵往西、往北、往東的風景各一.

其中的 鳳山市、大寮鄉、林園鄉、鳥松鄉、仁武鄉、大社鄉、大樹鄉 等七鄉市

是屬於「大鳳山」地區,

而阿里山山脈的南脈, 在來到鳳北四鄉 鳥松鄉、仁武鄉、大社鄉、大樹鄉 的鄉境時,

剛好形成一獨立的山系, 可稱之為鳳北丘陵或大樹丘陵.

其西側是高雄平野諸流的發源, 可遙望大海;

而東側有下淡水溪 (高屏溪) 的逼臨, 又隔著屏東平原與中央山脈相對;

山雖不高, 但登上巔處也每多 山、海、河、原 的綜合視野, 令人心曠神怡.

這系列的巡行便包括四鄉高點的

生仙坑山 (259M, 大樹鄉)

生仙坑山西峰 (233M, 大社鄉, 未竟)

觀音山中峰 (尖山) (183M, 仁武鄉)

鳳梨山西南峰 (150M, 鳥松鄉)

以及特別篇的

高尾山 (264M, 行政區已屬旗山鎮, 但卻是整片大樹丘陵的最高峰)

統嶺尖 (曾高 275M, 是大樹鄉與大樹丘陵的前高點, 但被信誼球場剷低至約 220M )

因為是分散在多日之間的一堆小行程, 簡單摘要於下.

2008/07/06 生仙坑山, 車停東南側溪谷的農舍前, 約一小時往返.

2008/07/07 觀音尖山, 車停後山在山頂東南側蘆之湖湖畔, 約一小時半往返.

2008/07/08 高尾山, 車停東側產道約10min登頂; 而統嶺尖的東峰、殘峰都在車道附近.

2008/07/09 鳳梨山從東北側爬約 3min; 鳳梨山西南峰從東南側登 (無路) 約 20min.

2008/07/11 生仙坑山西峰, 最近僅達山頂西南側的平台(140M). 後來又探繞幾次皆未成.

附檔則因為圖片張數的限制,

除了七張地圖之外, 只能再上傳在鳳北丘陵往西、往北、往東的風景各一.

文章附件

所有回覆

-

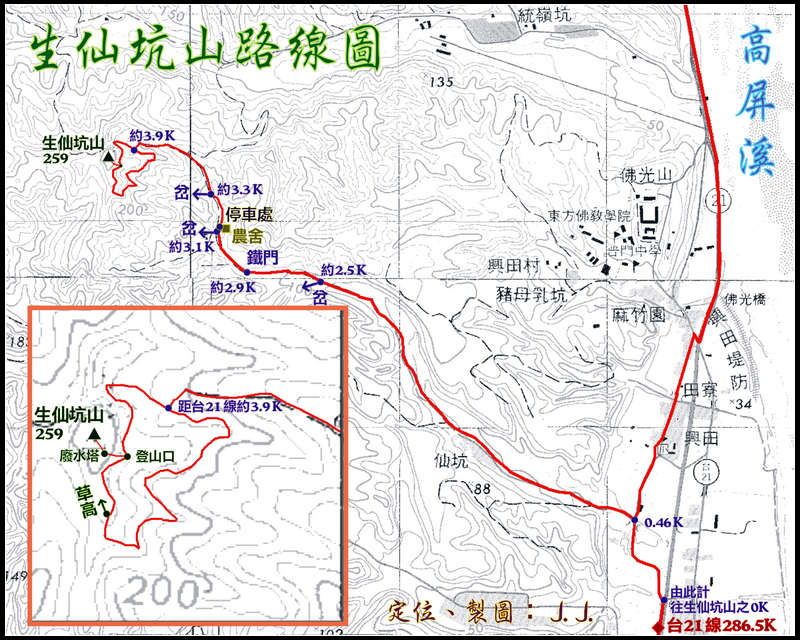

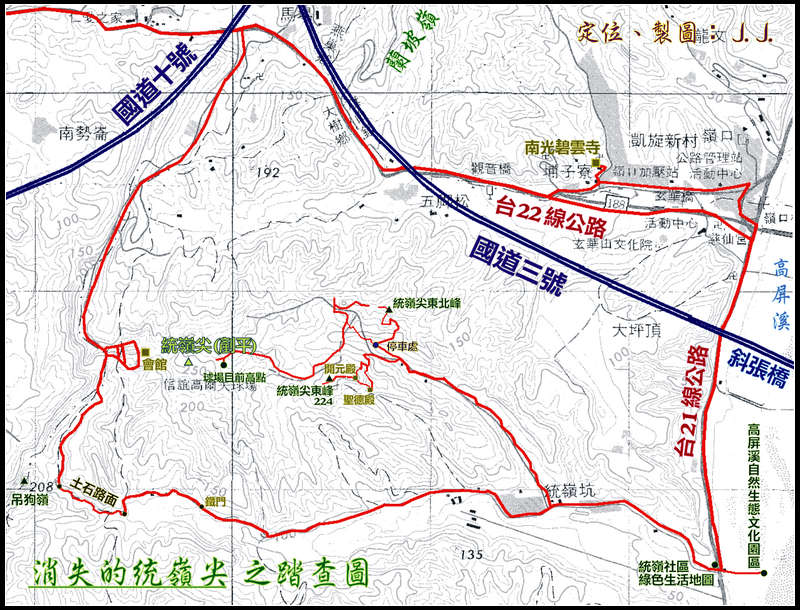

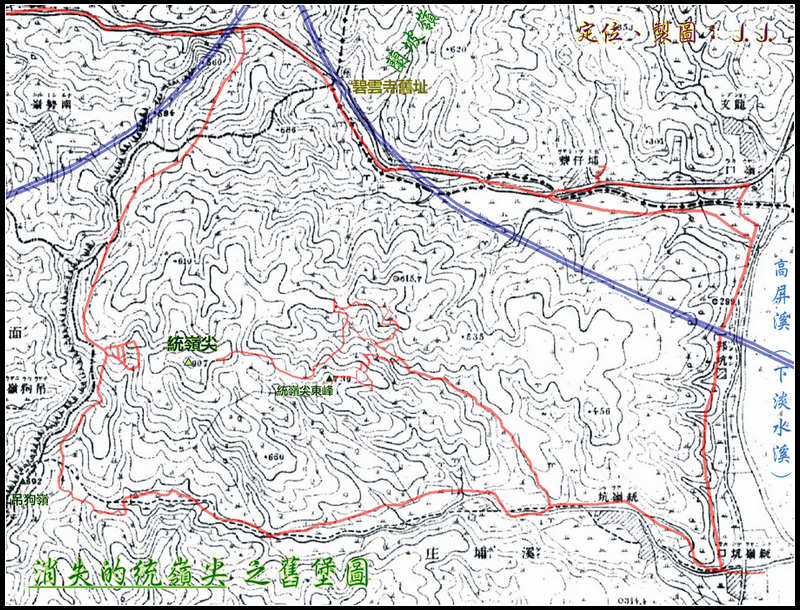

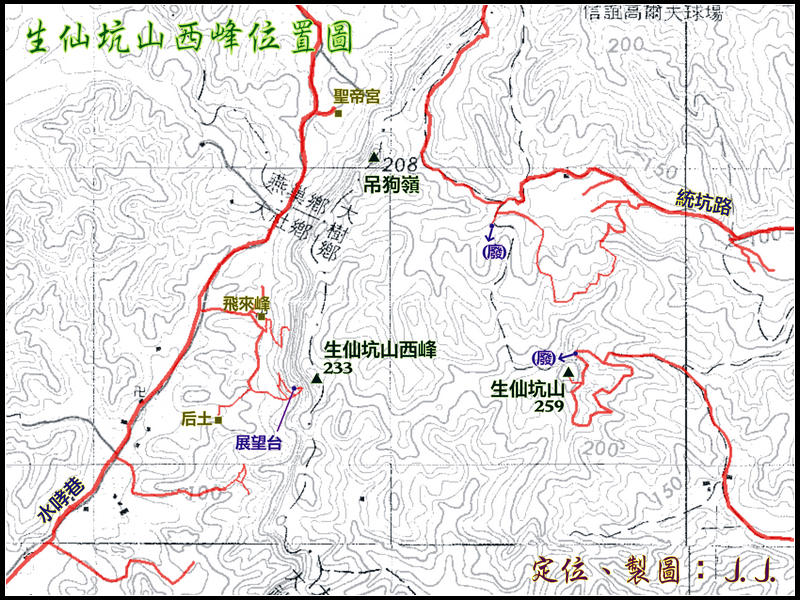

〈瑣記〉 ● 生仙坑山 生仙坑山, 259M, 大樹鄉的最高峰. 在百多年前付梓的《鳳山縣采訪冊》中又稱之為昇仙阬山. 由國道十號嶺口交流道出口沿著台 21 線南下 大致在台 21 線的 285.1K 與 286.3K 處的右側 (西側) 都有岔路往生仙坑, 後者 (186.3K) 雖然較遠, 但路況較寬大, 而且幾乎是直接進入生仙坑所在的溪谷. 因此由台 21 線 286.3K 的入口起計, 約 2.5K遇岔路需選較窄的右線, 約 2.9K有鐵門(可能會鎖上), 約 3.1K的農舍前(轎車建議停此)與 3.3K處,皆有大岔路且取右 (左向應也可到山頂附近) 約 3.9K是生仙坑山東北側的丁字路口, 這時左右都可以續往登山口. 取左雖然較遠繞 (取右約 0.26K, 取左約 0.71K), 但風景較佳. 到了登山口後還需再爬升約 20 米, 在五到十分鐘內便可登頂. 2008/07/06 雨後的下午 16:05 十號國道嶺口交流道出口. 16:30 農舍前停車後出發(約130M). 16:43 丁字路口(約210M), 取左而行, 漸可見高屏溪平野的遼闊. 16:49 登山口(約240M), 陡上, 草高及胸. 17:03 登稜(約255M), 迎面有一圓形廢蓄水池, 取右, 續沿稜撥草而上. 17:07-17:14 登頂(259M), 有編號六○○的三等三角點 (此點已升為二等). 17:18 回到登山口(約240M), 取左改走另條路線下山. 17:22 回到丁字路口(約210M), 左下走剛剛才上來的原路. 17:33 回到停車處(約130M). 從停車的農舍到登山口之間是仍有整理的果園, 產業道路有如蛛網, 只要方向不要差太多, 應該還有多種走法都能到達山頂附近. 若是四傳車的話大概可以開到丁字路口, 而藝高膽大者或可直達登山口. 進入登山口後, 草長得相當高, 看來是登臨者稀, 還好山頂的茅草尚未高到能擋住視線的程度, 四望遼闊, (雖然基點的東北側有樹叢, 但只要在附近走動便能補看到該方向的風景) 山頂的南北向是綿延的山巒與丘陵, 東西側是分屬屏東、高雄的平野, 更東的中央山脈半隱於雲霧之中, 更西的大海則在陽光下發亮著, 很美, 很美的視野。 ● 觀音山中峰 (尖山) 觀音山中峰 (尖山), 183M, 仁武鄉的最高峰. 說到仁武鄉的最高峰, 其實原本是仁福村東界大樹丘陵主脊上高 192M 的石崁山 (石壁寮山), 但該處被建設公司剷平到只剩約 155M 的高度, 其南側的殘峰也只有高約 175M , 因此鄉境高點便落在仁福村西邊與大社鄉交界的觀音山群, 改由其中的最高峰尖山來當. 觀音山群位於大樹丘陵 (鳳北丘陵) 的西緣, 是高雄縣登山客最多, 登山步道也最繁密的山區, 登臨方便, 視野亦絕佳, 可說是大鳳山地區的代表性郊山, 而西側山腳下大覺寺前的市集, 在假日還可綿延到一兩公里遠. 觀音山群同時又是大社鄉(西)與仁武鄉(東)的界山, 其西東兩側分別被稱為前山、後山 (西側是人口密集區與大覺寺所在, 故稱之為 "前" ), 此山有時又加註稱為「大社觀音山」, 以別於全台一堆也是被叫做觀音山的山頭. 觀音山區的登山路徑相當繁密, 此行則在後山的蘆之湖湖畔停車, 走到蓮花池後, 逆時針方向繞一圈 (順登尖山), 再由蓮花池原路回停車處. 這9字型的路線, 加上休息、照相, 費時共約一小時半. 2008/07/07 陽光耀眼的清晨 05:56 停車後出發 (約80M), 這邊是從橫山三路剛岔入蘆之湖一帶的空地. 沿著溪谷的東側往北行進, 經蘆之湖、千島湖畔, 溪谷兩側漸漸收窄, 然後便跟著小徑越溝往西陡上. 06:03 過小溝後仰登 (約90M), 06:07 登稜 (約130M), 右向可上駱駝山, 取左緩行. 06:10 稜上小亭 (約130M), 這邊可眺望遠山與俯看山下的池泊, 之後陡下. 06:18 下抵蓮花池 (約90M), 續往北, 沿著主要溪谷的左岸(東岸)往上游而行. 蓮花池位於千島湖西北方的上游谷地, 為千島湖的蓄水佔滿溪谷, 要從千島湖北側的山稜繞上繞下才能走到. 蓮花池這邊有整理過的水池、涼亭、花圃、棧道等, 睡蓮和野薑花等開得正漂亮. 06:20 岔路口 (約95M), 直行可續往駱駝山或北峰, 取左過橋後往北登稜. 06:25 又一小亭 (約135M), 沿稜續行. 06:27 抵北峰中峰間主稜 (沿140M), 取左續往中峰. 之後小地形與岔路不多述. 06:37-06:46 觀音山中峰 (尖山, 183M). 後來從山頂附近直接往東南向沿稜陡下. 觀音尖山的山頂同樣是東南西北的遼闊展望, 西邊的平野與大海自不多說, 而除了清晨視野清朗北眺可及玉山之外, 東眺越過大樹丘陵的主脊, 也可看到鋪滿屏東平原的霧海, 還有大武山的雲瀑, 是場寧靜的澎湃. 06:52 下抵小鞍四岔路口 (約150M), 取左(東)下. 06:55 接產道 (約130M), 取右上. 產道左(北)下可通某民舍(養了群很吵的狗), 並可續往方才的過橋岔路口. 產道右上則是民舍的聯外方向, 因前陣子豪雨坍方不少, 目前只能勉強以機車通過. 06:56 岔路口離開產道左下小徑 (約150M). 方才小鞍直行應該也可以到這附近. 07:03-07:07 再次下抵蓮花池 (約90M), 之後便是循著原路回程. 07:27 回到停車處 (約80M). 〈另記〉消失的石壁寮山 (石崁山) 在百多年前付梓的《鳳山采訪冊》中. 對於鳳北丘陵的群山算是有「完整」的記敘, 不過大部份都很制式, 像是 ××山, 在××里, 縣東北××里, 脈由××山出, 高××, 長××. 僅少數山頭有加上特別的說明,, 仁武鄉前高點的石壁寮山便是其一, 采訪冊中寫著 『石壁寮山, 在觀音里, 縣東北二十四里, 脈由大圍榜山出, 高里許, 長二里許, 如壁削立, 阿猴街往郡, 小路經此. 』 文中加註了其獨特的山型, 以及交通上的重要性. 其中的小路如今是編號 186甲 的縣道, 是大樹丘陵三大橫貫道路裡的中橫; 而如壁削立的石壁寮山呢? 卻已因人為的剷除而永遠消失了. ● 鳳梨山 鳳梨山, 高 168M; 而鳳梨山西南峰高 150M, 是鳥松鄉的最高峰. 在鳳梨山上有座「東照山關帝廟」 (於1990年落成), 以三十六尺的關公塑像稱著, 而位於三鄉交界的廟地, 也被廟方認為正好代表著「桃園三結義」的意涵. 如今若是提到東照山, 知道的人應該會比鳳梨山還多上很多. ◆ 行程之一:溯溝 在祥馬簡訊 五-P45 竹仔山縱走鳳梨山 的部份 有提到利用排水溝道從五定山灣峰寺到東照山關帝廟的走法, 這天在拜訪生仙坑山之後, 想說趁著天光先看看能否利用此線從鳥松鄉走到關帝廟. 2008/07/06 雨後的傍晚 18:15 五定山灣峰寺前離開公路進入東北向的產道 (約55M) 18:16 進入大排水溝 (約50M), 沿溝而行, 此溝亦被利用為車道, 相當特殊. 18:20 南寮福德祠 (約60M). 18:27-18:33 混凝土鋪底結束 (約65M), 小探附近的墾地後, 決定沿溝續行. 18:38 排水溝轉彎處 (約70M), 溯行由東向轉為西北向, 因倒伏太多決定撤退. 18:56 回到五定山灣峰寺前 (約55M). 祥馬簡訊中提到的「排水溝道」是什麼呢? 簡單來說就是溪谷水溝化, 而溝底一路都是平的, 附近墾戶便利用來進出山區, 算是排水溝與山間產道的特殊結合. 就這樣「溯行」於十九灣溪上源, 或積水, 或濕滑, 有時空氣中漾飄著屬於水溝的異味, 在混凝土鋪底結束後, 山溝裡的倒伏漸多, 在一個大轉彎後決定折返, 天黑前回停車處. 而由地圖上也可知, 在鳳梨山西南峰的西邊, 另有產道可從北邊進入十九灣溪的源頭, 因此在回到車上後又直接直接開車去看看...... 結果是遇見了「奇蹟」: 溪谷路變成山腰路, 還有夜景可看呢. 原來是道路西側的山體不但全被挖掉, 還鑿深, 使得原本的溪底路變成半懸在山腰上, 令人無言. ◆ 行程之二:登臨 這天先直接回到三天前目睹奇蹟的地點, 白天看起來就更清楚了. 之後沿著產道觀察有無直接從鳥松鄉境上登鳳梨山西南峰的可能 (後來放棄), 然後繞到關帝廟前的停車場停車, 再分別往西南峰、主峰. 2008/07/09 雨後的下午 15:24 從山頭東南側的馬路邊進入林子 (約120M). 15:45 鳳梨山西南峰的最高點 (150M) 15:55 回到入林處 (約120M). 林中本來穿行尚易, 但在「登頂」後又往西北方摸了約 80 米遠才到達最高點 而脊線上卻滿是灌叢與細藤, 或鑽或繞. 不太經濟. 稜上有幾處缺口的視野還不錯, 而最高點在密林中展望就差多了. 回程直接東下, 三分多鐘就下到「公路邊」, 但是鑿山而過的公路兩側都相當陡削, 所謂的「公路邊」其實是在陡崖的上方, 只好爬回一小段再南切回原來的入林處. 16:04 再停車後, 從鳳梨山東北側上登 (約140M), 此距關帝廟停車場約 0.5K. 16:07-16:15 鳳梨山山頂 (168M) , 有著極好的視野. 16:18 回到停車處 (約140M). 鳳梨山是曾來過的行程, 這次算是補拍照. 最近天候晴雨不定, 好處是雨停後視野往往格外清朗, 適合遠眺. 最後呢, 則以《鳳山縣采訪冊》中對於鳳梨山的兩段記述作為結尾. 『昂然特出者, 為土地公崎山. 自土地公崎以下, 則皆產鳳梨之區. 其有名目可紀者, 若中阬湖、南勢阬、竹崎山、井仔湖口山, 其分支鼎峙者也. 若十九灣、新陂內、龍目井、大坵園、濫埔山、蒲尖園山,其團結凝聚者也. 若小坪頂、大坪頂、竹仔寮、井仔腳、無水寮、仙草埔、 內埔仔、九曲塘山, 其聯絡奔放者也. 』 『土地公崎山, 在觀音里, 縣東北二十里, 脈由興化寮山出, 高二里許, 長六里許, 紆迴盤曲, 岡阜錯綜, 聯絡一帶鳳梨山(?). 山麓有泉, 下注大樹腳溝. 』 文中提到了鳳梨山的山勢, 以及眾小山系由此所出的情況, 而打問號的地方應該是因為原稿有所錯漏, 所以由出版者再加上的, 而「鳳梨山」這三個字就這麼出現了 ...... :) ● 生仙坑山西峰 生仙坑山西峰, 233M, 大社鄉的最高峰. 幾番出發皆無緣登頂, 2008/07/06 登頂東邊的生仙坑山之後, 在其北小鞍看著西向的廢產道, 決定放棄. 2008/07/11 在西側諸崖下小探, 最近可到生仙坑山西峰西側急短稜下的平台 (約140M) . 2008/07/12 在距生仙坑山西峰七八百米遠的東北側, 巡繞了大半圈, 無路可進. 2008/07/20 趁著好天氣到西南側補拍些照片, 又多走了幾條產道...... 基本上, 若要在南北向主稜的西側尋徑上登, 到最後幾乎都只能望崖興嘆. 山頂西側崖下的部份, 是個廢棄的某某樂園, 當年似乎另有刻意鑿崖鋪階架繩, 可沿著急短稜直登山頂, 但目前的庭園山徑皆已荒蕪. 而位於急短稜下的平台, 是目前廢庭園內可到的最高處, 風景與視野倒是很不錯 在山頂的東側, 以生仙坑山西峰為圓心, 半徑約八百米的東半圓盡是成片的竹林, 而竹林內的原有路徑看來也都已經廢棄了, 這代表著林間立體交錯的萬竹大陣, 或可怕的廢產道.周邊探繞, 找不到可用的入林小徑. 其實也是因為這陣子的「魄力」不太夠吧, 下次再來闖陣, 大概會是在蟲草靜息的冬天. ● 高尾山 與 統嶺尖 高尾山, 264M, 是目前整片鳳北丘陵 (大樹丘陵) 的最高峰. 統嶺尖, 曾高 275M , 當然也曾同時是鳳北丘陵與大樹鄉的最高峰. 2008/07/08 又是個雨後的下午 15:36-15:42 到達距台 21 線約 2.7K 的向上岔口 (約190M). 在附近停好車後出發. 15:45 約 0.17K 上行到產道終點 (約220M). 改沿果園間小徑上登. 15:52-15:56 由東側登上高尾山山頂 (264M, 三等三角點編號二六一), 視野甚佳. 16:03 下到北側產道尾 (約240M), 北坡甚陡有失足滾落之虞, 不建議由此下山. 16:07 約 0.32K 下到距台 21 線約 2.6K 的岔口 (約190M). 16:09 回到停車處. 關於高尾山 (蘭坡嶺), 在《鳳山縣采訪冊》中是這樣寫的: 『蘭陂嶺(一名嶺頂山,又名觀音亭山),在觀音里,縣東北四十里。 脈由烏山出,高二里許,長五里許,嶺尖分水,安、鳳分界。 上有觀音亭,為同治癸酉年職員藍登輝建。山泉下注嶺口溝。 』 文中觀音亭的位置是在越嶺路 (今台 22 線) 的最高點, 但後來歷經公路的鑿低與拓寬, 還有新建南二高 (國道三道) 通過, 連遺址也不可尋了, 原寺則在後來東遷到約 1.4K 遠的嶺口溝左岸, 現名為南光碧雲寺. 接下來開著車探訪南光碧雲寺、台22線的越嶺點, 又續往統嶺尖的「遺址」看看. 由西邊來到信誼高爾夫球場的會館, 各球道的路口皆寫著禁止進入什麼的, 便改繞往統嶺坑, 最後在球場東側的溪谷底停車. 17:08 原統嶺尖東側溪底停車 (約130M), 先沿產道往北側的山頭. 17:12 產道末 (約170M), 距停車處約 0.28K , 風景不錯, 續上還有廢產道. 17:20-17:26 統嶺尖東北峰 (約200M), 西下探稜約 50m 遠, 因路況太差折返. 17:37 回到停車處 (約130M), 再沿產道改往南側的山頭. 雨又開始下了, 撐傘. 17:45 產道末 (約190M), 穿進果園改沿稜而行. 17:48 開元殿 (約210M), 位於統嶺尖東峰的東側肩狀山頭, 眺望甚佳. 17:57-18:03 統嶺尖東峰 (224M), 山頂是果園, 這邊也無法下到信誼球場. 18:09 回開元殿 (約210M), 改走東南向的石階步道而下. 18:13 聖德殿 (約170M), 後來北向穿過果園切往來時的產道. 18:28-18:32 回到停車處 (約130M), 決定打燈直接西向入林, 很意外地鑽行倒是不難. 18:44 終於進到球場東緣 (約170M), 續往統嶺尖的殘峰. 19:00 球場最高處 (220M) , 一片平坦, 更西曾經高 275M 的統嶺尖早無蹤影. 19:28 球場內一番走探後回到原入場處 (170M), 原路穿林東下. 19:39 回到停車處 (約130M). 由東側進入球場的方法有很多, 只是個人所挑的三種方式卻是比較慘烈的, 還好所登的兩個小山頭 (統嶺尖東北峰、統嶺尖東峰) 風景都很不錯. 而對於已經消失的統嶺尖, 在《台灣堡圖》中還可緬懷一下, 可見圖中的統嶺尖標高 907 日尺 (約275M), 統嶺尖東峰標高 739 日尺 (約224M) 另外在《鳳山縣采訪冊》中則是這樣寫的: 『統領尖山,在觀音里,縣東北三十二里, 脈由大坪頂山出,高三里許,長四里許,山峰秀拔,故名。 』 原本的好山頭, 卻因為後來的高爾夫球場 (成立於 1989 年) 整地挖除, 只能說可惜了. ◆ 四天之後, 又探行統嶺尖西、南側的產道, 同時也是在生仙坑山西峰的東、北側看看有無可趁之隙. 探訪之後順便在統嶺坑出口的高屏溪畔拍下相片. 當視線穿過斜張橋的橋樑, 在這岸可見的白色聚落一帶, 便是當年從蘭坡嶺東下後必經的「嶺口渡」. 時代變遷, 渡口已經不再渡口, 匆匆來往的車輛, 連想多看這邊幾眼都不太容易了. 最後, 便以兩首跟蘭坡嶺有關的詩作做為鳳北丘陵巡行的結尾: 蘭坡嶺曉發 卓肇昌(臺灣鳳山人 清乾隆十五年 (1750) 舉人) 『擲躅蘭坡嶺,獨行無我群。雞鳴茅店月,人步碧霄雲。 野樹蒼煙斷,殘更古戍聞。斜岐鹿跡混,曉色馬頭分。 遠渚紛漁火,荒村雜吠狺。旅人停過軾,曙氣正方昕。 』 過蘭陂嶺 錢元揚(臺灣鳳山人 清乾隆三十九年 (1774) 貢生) 『何事瀟瀟徹夜聞,征途待曉愛微昕。眾峰環住疑無徑,一線穿來忽已分。 樹帶濃陰渾似凍,山開畫意自成文。停眸此際頻流覽,幾處人煙繚白雲。 』

〈瑣記〉 ● 生仙坑山 生仙坑山, 259M, 大樹鄉的最高峰. 在百多年前付梓的《鳳山縣采訪冊》中又稱之為昇仙阬山. 由國道十號嶺口交流道出口沿著台 21 線南下 大致在台 21 線的 285.1K 與 286.3K 處的右側 (西側) 都有岔路往生仙坑, 後者 (186.3K) 雖然較遠, 但路況較寬大, 而且幾乎是直接進入生仙坑所在的溪谷. 因此由台 21 線 286.3K 的入口起計, 約 2.5K遇岔路需選較窄的右線, 約 2.9K有鐵門(可能會鎖上), 約 3.1K的農舍前(轎車建議停此)與 3.3K處,皆有大岔路且取右 (左向應也可到山頂附近) 約 3.9K是生仙坑山東北側的丁字路口, 這時左右都可以續往登山口. 取左雖然較遠繞 (取右約 0.26K, 取左約 0.71K), 但風景較佳. 到了登山口後還需再爬升約 20 米, 在五到十分鐘內便可登頂. 2008/07/06 雨後的下午 16:05 十號國道嶺口交流道出口. 16:30 農舍前停車後出發(約130M). 16:43 丁字路口(約210M), 取左而行, 漸可見高屏溪平野的遼闊. 16:49 登山口(約240M), 陡上, 草高及胸. 17:03 登稜(約255M), 迎面有一圓形廢蓄水池, 取右, 續沿稜撥草而上. 17:07-17:14 登頂(259M), 有編號六○○的三等三角點 (此點已升為二等). 17:18 回到登山口(約240M), 取左改走另條路線下山. 17:22 回到丁字路口(約210M), 左下走剛剛才上來的原路. 17:33 回到停車處(約130M). 從停車的農舍到登山口之間是仍有整理的果園, 產業道路有如蛛網, 只要方向不要差太多, 應該還有多種走法都能到達山頂附近. 若是四傳車的話大概可以開到丁字路口, 而藝高膽大者或可直達登山口. 進入登山口後, 草長得相當高, 看來是登臨者稀, 還好山頂的茅草尚未高到能擋住視線的程度, 四望遼闊, (雖然基點的東北側有樹叢, 但只要在附近走動便能補看到該方向的風景) 山頂的南北向是綿延的山巒與丘陵, 東西側是分屬屏東、高雄的平野, 更東的中央山脈半隱於雲霧之中, 更西的大海則在陽光下發亮著, 很美, 很美的視野。 ● 觀音山中峰 (尖山) 觀音山中峰 (尖山), 183M, 仁武鄉的最高峰. 說到仁武鄉的最高峰, 其實原本是仁福村東界大樹丘陵主脊上高 192M 的石崁山 (石壁寮山), 但該處被建設公司剷平到只剩約 155M 的高度, 其南側的殘峰也只有高約 175M , 因此鄉境高點便落在仁福村西邊與大社鄉交界的觀音山群, 改由其中的最高峰尖山來當. 觀音山群位於大樹丘陵 (鳳北丘陵) 的西緣, 是高雄縣登山客最多, 登山步道也最繁密的山區, 登臨方便, 視野亦絕佳, 可說是大鳳山地區的代表性郊山, 而西側山腳下大覺寺前的市集, 在假日還可綿延到一兩公里遠. 觀音山群同時又是大社鄉(西)與仁武鄉(東)的界山, 其西東兩側分別被稱為前山、後山 (西側是人口密集區與大覺寺所在, 故稱之為 "前" ), 此山有時又加註稱為「大社觀音山」, 以別於全台一堆也是被叫做觀音山的山頭. 觀音山區的登山路徑相當繁密, 此行則在後山的蘆之湖湖畔停車, 走到蓮花池後, 逆時針方向繞一圈 (順登尖山), 再由蓮花池原路回停車處. 這9字型的路線, 加上休息、照相, 費時共約一小時半. 2008/07/07 陽光耀眼的清晨 05:56 停車後出發 (約80M), 這邊是從橫山三路剛岔入蘆之湖一帶的空地. 沿著溪谷的東側往北行進, 經蘆之湖、千島湖畔, 溪谷兩側漸漸收窄, 然後便跟著小徑越溝往西陡上. 06:03 過小溝後仰登 (約90M), 06:07 登稜 (約130M), 右向可上駱駝山, 取左緩行. 06:10 稜上小亭 (約130M), 這邊可眺望遠山與俯看山下的池泊, 之後陡下. 06:18 下抵蓮花池 (約90M), 續往北, 沿著主要溪谷的左岸(東岸)往上游而行. 蓮花池位於千島湖西北方的上游谷地, 為千島湖的蓄水佔滿溪谷, 要從千島湖北側的山稜繞上繞下才能走到. 蓮花池這邊有整理過的水池、涼亭、花圃、棧道等, 睡蓮和野薑花等開得正漂亮. 06:20 岔路口 (約95M), 直行可續往駱駝山或北峰, 取左過橋後往北登稜. 06:25 又一小亭 (約135M), 沿稜續行. 06:27 抵北峰中峰間主稜 (沿140M), 取左續往中峰. 之後小地形與岔路不多述. 06:37-06:46 觀音山中峰 (尖山, 183M). 後來從山頂附近直接往東南向沿稜陡下. 觀音尖山的山頂同樣是東南西北的遼闊展望, 西邊的平野與大海自不多說, 而除了清晨視野清朗北眺可及玉山之外, 東眺越過大樹丘陵的主脊, 也可看到鋪滿屏東平原的霧海, 還有大武山的雲瀑, 是場寧靜的澎湃. 06:52 下抵小鞍四岔路口 (約150M), 取左(東)下. 06:55 接產道 (約130M), 取右上. 產道左(北)下可通某民舍(養了群很吵的狗), 並可續往方才的過橋岔路口. 產道右上則是民舍的聯外方向, 因前陣子豪雨坍方不少, 目前只能勉強以機車通過. 06:56 岔路口離開產道左下小徑 (約150M). 方才小鞍直行應該也可以到這附近. 07:03-07:07 再次下抵蓮花池 (約90M), 之後便是循著原路回程. 07:27 回到停車處 (約80M). 〈另記〉消失的石壁寮山 (石崁山) 在百多年前付梓的《鳳山采訪冊》中. 對於鳳北丘陵的群山算是有「完整」的記敘, 不過大部份都很制式, 像是 ××山, 在××里, 縣東北××里, 脈由××山出, 高××, 長××. 僅少數山頭有加上特別的說明,, 仁武鄉前高點的石壁寮山便是其一, 采訪冊中寫著 『石壁寮山, 在觀音里, 縣東北二十四里, 脈由大圍榜山出, 高里許, 長二里許, 如壁削立, 阿猴街往郡, 小路經此. 』 文中加註了其獨特的山型, 以及交通上的重要性. 其中的小路如今是編號 186甲 的縣道, 是大樹丘陵三大橫貫道路裡的中橫; 而如壁削立的石壁寮山呢? 卻已因人為的剷除而永遠消失了. ● 鳳梨山 鳳梨山, 高 168M; 而鳳梨山西南峰高 150M, 是鳥松鄉的最高峰. 在鳳梨山上有座「東照山關帝廟」 (於1990年落成), 以三十六尺的關公塑像稱著, 而位於三鄉交界的廟地, 也被廟方認為正好代表著「桃園三結義」的意涵. 如今若是提到東照山, 知道的人應該會比鳳梨山還多上很多. ◆ 行程之一:溯溝 在祥馬簡訊 五-P45 竹仔山縱走鳳梨山 的部份 有提到利用排水溝道從五定山灣峰寺到東照山關帝廟的走法, 這天在拜訪生仙坑山之後, 想說趁著天光先看看能否利用此線從鳥松鄉走到關帝廟. 2008/07/06 雨後的傍晚 18:15 五定山灣峰寺前離開公路進入東北向的產道 (約55M) 18:16 進入大排水溝 (約50M), 沿溝而行, 此溝亦被利用為車道, 相當特殊. 18:20 南寮福德祠 (約60M). 18:27-18:33 混凝土鋪底結束 (約65M), 小探附近的墾地後, 決定沿溝續行. 18:38 排水溝轉彎處 (約70M), 溯行由東向轉為西北向, 因倒伏太多決定撤退. 18:56 回到五定山灣峰寺前 (約55M). 祥馬簡訊中提到的「排水溝道」是什麼呢? 簡單來說就是溪谷水溝化, 而溝底一路都是平的, 附近墾戶便利用來進出山區, 算是排水溝與山間產道的特殊結合. 就這樣「溯行」於十九灣溪上源, 或積水, 或濕滑, 有時空氣中漾飄著屬於水溝的異味, 在混凝土鋪底結束後, 山溝裡的倒伏漸多, 在一個大轉彎後決定折返, 天黑前回停車處. 而由地圖上也可知, 在鳳梨山西南峰的西邊, 另有產道可從北邊進入十九灣溪的源頭, 因此在回到車上後又直接直接開車去看看...... 結果是遇見了「奇蹟」: 溪谷路變成山腰路, 還有夜景可看呢. 原來是道路西側的山體不但全被挖掉, 還鑿深, 使得原本的溪底路變成半懸在山腰上, 令人無言. ◆ 行程之二:登臨 這天先直接回到三天前目睹奇蹟的地點, 白天看起來就更清楚了. 之後沿著產道觀察有無直接從鳥松鄉境上登鳳梨山西南峰的可能 (後來放棄), 然後繞到關帝廟前的停車場停車, 再分別往西南峰、主峰. 2008/07/09 雨後的下午 15:24 從山頭東南側的馬路邊進入林子 (約120M). 15:45 鳳梨山西南峰的最高點 (150M) 15:55 回到入林處 (約120M). 林中本來穿行尚易, 但在「登頂」後又往西北方摸了約 80 米遠才到達最高點 而脊線上卻滿是灌叢與細藤, 或鑽或繞. 不太經濟. 稜上有幾處缺口的視野還不錯, 而最高點在密林中展望就差多了. 回程直接東下, 三分多鐘就下到「公路邊」, 但是鑿山而過的公路兩側都相當陡削, 所謂的「公路邊」其實是在陡崖的上方, 只好爬回一小段再南切回原來的入林處. 16:04 再停車後, 從鳳梨山東北側上登 (約140M), 此距關帝廟停車場約 0.5K. 16:07-16:15 鳳梨山山頂 (168M) , 有著極好的視野. 16:18 回到停車處 (約140M). 鳳梨山是曾來過的行程, 這次算是補拍照. 最近天候晴雨不定, 好處是雨停後視野往往格外清朗, 適合遠眺. 最後呢, 則以《鳳山縣采訪冊》中對於鳳梨山的兩段記述作為結尾. 『昂然特出者, 為土地公崎山. 自土地公崎以下, 則皆產鳳梨之區. 其有名目可紀者, 若中阬湖、南勢阬、竹崎山、井仔湖口山, 其分支鼎峙者也. 若十九灣、新陂內、龍目井、大坵園、濫埔山、蒲尖園山,其團結凝聚者也. 若小坪頂、大坪頂、竹仔寮、井仔腳、無水寮、仙草埔、 內埔仔、九曲塘山, 其聯絡奔放者也. 』 『土地公崎山, 在觀音里, 縣東北二十里, 脈由興化寮山出, 高二里許, 長六里許, 紆迴盤曲, 岡阜錯綜, 聯絡一帶鳳梨山(?). 山麓有泉, 下注大樹腳溝. 』 文中提到了鳳梨山的山勢, 以及眾小山系由此所出的情況, 而打問號的地方應該是因為原稿有所錯漏, 所以由出版者再加上的, 而「鳳梨山」這三個字就這麼出現了 ...... :) ● 生仙坑山西峰 生仙坑山西峰, 233M, 大社鄉的最高峰. 幾番出發皆無緣登頂, 2008/07/06 登頂東邊的生仙坑山之後, 在其北小鞍看著西向的廢產道, 決定放棄. 2008/07/11 在西側諸崖下小探, 最近可到生仙坑山西峰西側急短稜下的平台 (約140M) . 2008/07/12 在距生仙坑山西峰七八百米遠的東北側, 巡繞了大半圈, 無路可進. 2008/07/20 趁著好天氣到西南側補拍些照片, 又多走了幾條產道...... 基本上, 若要在南北向主稜的西側尋徑上登, 到最後幾乎都只能望崖興嘆. 山頂西側崖下的部份, 是個廢棄的某某樂園, 當年似乎另有刻意鑿崖鋪階架繩, 可沿著急短稜直登山頂, 但目前的庭園山徑皆已荒蕪. 而位於急短稜下的平台, 是目前廢庭園內可到的最高處, 風景與視野倒是很不錯 在山頂的東側, 以生仙坑山西峰為圓心, 半徑約八百米的東半圓盡是成片的竹林, 而竹林內的原有路徑看來也都已經廢棄了, 這代表著林間立體交錯的萬竹大陣, 或可怕的廢產道.周邊探繞, 找不到可用的入林小徑. 其實也是因為這陣子的「魄力」不太夠吧, 下次再來闖陣, 大概會是在蟲草靜息的冬天. ● 高尾山 與 統嶺尖 高尾山, 264M, 是目前整片鳳北丘陵 (大樹丘陵) 的最高峰. 統嶺尖, 曾高 275M , 當然也曾同時是鳳北丘陵與大樹鄉的最高峰. 2008/07/08 又是個雨後的下午 15:36-15:42 到達距台 21 線約 2.7K 的向上岔口 (約190M). 在附近停好車後出發. 15:45 約 0.17K 上行到產道終點 (約220M). 改沿果園間小徑上登. 15:52-15:56 由東側登上高尾山山頂 (264M, 三等三角點編號二六一), 視野甚佳. 16:03 下到北側產道尾 (約240M), 北坡甚陡有失足滾落之虞, 不建議由此下山. 16:07 約 0.32K 下到距台 21 線約 2.6K 的岔口 (約190M). 16:09 回到停車處. 關於高尾山 (蘭坡嶺), 在《鳳山縣采訪冊》中是這樣寫的: 『蘭陂嶺(一名嶺頂山,又名觀音亭山),在觀音里,縣東北四十里。 脈由烏山出,高二里許,長五里許,嶺尖分水,安、鳳分界。 上有觀音亭,為同治癸酉年職員藍登輝建。山泉下注嶺口溝。 』 文中觀音亭的位置是在越嶺路 (今台 22 線) 的最高點, 但後來歷經公路的鑿低與拓寬, 還有新建南二高 (國道三道) 通過, 連遺址也不可尋了, 原寺則在後來東遷到約 1.4K 遠的嶺口溝左岸, 現名為南光碧雲寺. 接下來開著車探訪南光碧雲寺、台22線的越嶺點, 又續往統嶺尖的「遺址」看看. 由西邊來到信誼高爾夫球場的會館, 各球道的路口皆寫著禁止進入什麼的, 便改繞往統嶺坑, 最後在球場東側的溪谷底停車. 17:08 原統嶺尖東側溪底停車 (約130M), 先沿產道往北側的山頭. 17:12 產道末 (約170M), 距停車處約 0.28K , 風景不錯, 續上還有廢產道. 17:20-17:26 統嶺尖東北峰 (約200M), 西下探稜約 50m 遠, 因路況太差折返. 17:37 回到停車處 (約130M), 再沿產道改往南側的山頭. 雨又開始下了, 撐傘. 17:45 產道末 (約190M), 穿進果園改沿稜而行. 17:48 開元殿 (約210M), 位於統嶺尖東峰的東側肩狀山頭, 眺望甚佳. 17:57-18:03 統嶺尖東峰 (224M), 山頂是果園, 這邊也無法下到信誼球場. 18:09 回開元殿 (約210M), 改走東南向的石階步道而下. 18:13 聖德殿 (約170M), 後來北向穿過果園切往來時的產道. 18:28-18:32 回到停車處 (約130M), 決定打燈直接西向入林, 很意外地鑽行倒是不難. 18:44 終於進到球場東緣 (約170M), 續往統嶺尖的殘峰. 19:00 球場最高處 (220M) , 一片平坦, 更西曾經高 275M 的統嶺尖早無蹤影. 19:28 球場內一番走探後回到原入場處 (170M), 原路穿林東下. 19:39 回到停車處 (約130M). 由東側進入球場的方法有很多, 只是個人所挑的三種方式卻是比較慘烈的, 還好所登的兩個小山頭 (統嶺尖東北峰、統嶺尖東峰) 風景都很不錯. 而對於已經消失的統嶺尖, 在《台灣堡圖》中還可緬懷一下, 可見圖中的統嶺尖標高 907 日尺 (約275M), 統嶺尖東峰標高 739 日尺 (約224M) 另外在《鳳山縣采訪冊》中則是這樣寫的: 『統領尖山,在觀音里,縣東北三十二里, 脈由大坪頂山出,高三里許,長四里許,山峰秀拔,故名。 』 原本的好山頭, 卻因為後來的高爾夫球場 (成立於 1989 年) 整地挖除, 只能說可惜了. ◆ 四天之後, 又探行統嶺尖西、南側的產道, 同時也是在生仙坑山西峰的東、北側看看有無可趁之隙. 探訪之後順便在統嶺坑出口的高屏溪畔拍下相片. 當視線穿過斜張橋的橋樑, 在這岸可見的白色聚落一帶, 便是當年從蘭坡嶺東下後必經的「嶺口渡」. 時代變遷, 渡口已經不再渡口, 匆匆來往的車輛, 連想多看這邊幾眼都不太容易了. 最後, 便以兩首跟蘭坡嶺有關的詩作做為鳳北丘陵巡行的結尾: 蘭坡嶺曉發 卓肇昌(臺灣鳳山人 清乾隆十五年 (1750) 舉人) 『擲躅蘭坡嶺,獨行無我群。雞鳴茅店月,人步碧霄雲。 野樹蒼煙斷,殘更古戍聞。斜岐鹿跡混,曉色馬頭分。 遠渚紛漁火,荒村雜吠狺。旅人停過軾,曙氣正方昕。 』 過蘭陂嶺 錢元揚(臺灣鳳山人 清乾隆三十九年 (1774) 貢生) 『何事瀟瀟徹夜聞,征途待曉愛微昕。眾峰環住疑無徑,一線穿來忽已分。 樹帶濃陰渾似凍,山開畫意自成文。停眸此際頻流覽,幾處人煙繚白雲。 』 -

〈概述〉 ● 生仙坑山, 此系列行的首部曲, 大樹鄉的最高點. 生仙坑山是大樹丘陵的第二高峰 (僅略次於北邊的高尾山) , 於其所在的位置而言也是一方之雄, 山頂的視野相當好, 東山西海, 東側山腳下則可見斜張橋、佛光山的建築群、還有在平野上遠遠地流向南方的高屏溪. 距台 21 線路程約四公里多的生仙坑山登山口, 進入後約 5-10 分鐘便可登頂, 若是車停距台 21 線約 3.1K 的農舍前, 再走產道往返山頂約在一小時內. ● 觀音山中峰, 仁武鄉的最高點. 從西方的平野橫望觀音山群, 可見北中南三峰並峙, 其中高度以中峰(尖山)為首,北峰(猴子山)居次, 南峰雖然高度略遜, 但坐擁基點, 又是佛教名剎「大覺寺」的靠山, 因此一般所提到的觀音山卻是以南峰為主(本文稱之為主峰), 而觀音山的步道網, 也是以這主峰為中心, 向南向北散開. 此行則從仁武鄉境進入, 車停後山的蘆之湖湖畔, 經蓮花池再往返觀音尖山約一小時半. 在尖山山頂可看到玉山、屏東平原的霧海、大武山的雲瀑等, 相當值得的路程. ● 鳳梨山, 其西南峰為鳥松鄉的最高點. 鳳梨山, 舊名「土地公崎山」, 位於大樹、仁武、鳥松三鄉的交界一帶, 是大樹丘陵 (鳳北丘陵) 南段最後的大隆起, 再往南則眾小山系由此分出, 形勢重要, 在《鳳山縣采訪冊》單調的諸山記述中, 她是少數還特別被加上不少說明的山頭之一. 只是鳳梨山的最高點卻是在三鄉交界的東北方, 僅以相距約 0.3 公里遠的西南峰落在三鄉的交界上, 而成為鳥松鄉鄉境的最高點. 對於鳳梨山的拜訪則是分為兩次, 其一是從西南方鳥松鄉境的灣峰寺起, 沿著十九灣溪的上源溯溝而上, 但半途撤退; 另一則是在三天之後, 先直達東照山關帝廟再登鳳梨山的西南峰與主峰, 其中西南峰是從關帝廟前抓方向直上 (無路), 約 20min 登頂; 主峰是車停於其東北側, 3min 登頂, 四方展望甚佳. ● 生仙坑山西峰, 大社鄉的最高點 生仙坑山西峰高 233M , 位於大社鄉的東北角, 山雖不高, 卻特別的難纏. 其所在的南北向稜線, 西側緊貼稜脊的幾乎都是近百丈的絕壁, 而東側卻是廣大的老竹林 (意即立體交錯的萬竹大陣, 或是慘烈的廢產道) ...... 幾番出發皆無緣登頂, 最近山頭的地方僅達山頂西南側的展望平台 (約140M). ● 高尾山, 鳳北丘陵的最高點 高尾山, 高 264M, 是目前整片鳳北丘陵 (大樹丘陵) 的最高峰. 雖然在行政區上被劃入旗山鎮, 但在四鄉高點的系列中亦特別排入踏訪的行程. 高尾山應是日本人所取的名字, 但在百多年前付梓的《鳳山縣采訪冊》中則稱這一帶為 蘭坡嶺, 不過狹義的蘭坡嶺應該只是專指高尾山南側的重要隘口, 是當年從下淡水溪 (高屏溪) 地區往府城 (今台南) 的重要通道, 也有過不少題詠. 要爬高尾山的話, 由國道十號嶺口交流道出口沿著台 21 線南下, 約 2.7K 後在台 21 線里程約 281.7K 處右側 (西側) 法雲寺的山門入山, 又約 2.6K 與 2.7K 就可以到達往登高尾山的岔路, 這兩個岔口可分別由北側與東側爬上山頭, 約 10min 內可登頂, 眺望極佳. ● 統嶺尖, 曾經的鳳北丘陵與大樹鄉之最高點. 統嶺尖, 曾高 275M , 當然也曾同時是鳳北丘陵與大樹鄉的最高峰, 可惜後來被高爾夫球場剷平, 目前殘峰高度只剩約 220M , 比其東峰 (224M) 還矮. 而統嶺尖東峰的東側肩狀山頭有一小廟, 風景甚佳. 此廟可由東南側的聖德殿拾級而上, 也有產道經過廟西的小鞍再到東峰頂的果園旁. 這次到訪統嶺尖的東峰、東北峰、以及原主峰被剷低後的殘峰, 都在車道附近.

〈概述〉 ● 生仙坑山, 此系列行的首部曲, 大樹鄉的最高點. 生仙坑山是大樹丘陵的第二高峰 (僅略次於北邊的高尾山) , 於其所在的位置而言也是一方之雄, 山頂的視野相當好, 東山西海, 東側山腳下則可見斜張橋、佛光山的建築群、還有在平野上遠遠地流向南方的高屏溪. 距台 21 線路程約四公里多的生仙坑山登山口, 進入後約 5-10 分鐘便可登頂, 若是車停距台 21 線約 3.1K 的農舍前, 再走產道往返山頂約在一小時內. ● 觀音山中峰, 仁武鄉的最高點. 從西方的平野橫望觀音山群, 可見北中南三峰並峙, 其中高度以中峰(尖山)為首,北峰(猴子山)居次, 南峰雖然高度略遜, 但坐擁基點, 又是佛教名剎「大覺寺」的靠山, 因此一般所提到的觀音山卻是以南峰為主(本文稱之為主峰), 而觀音山的步道網, 也是以這主峰為中心, 向南向北散開. 此行則從仁武鄉境進入, 車停後山的蘆之湖湖畔, 經蓮花池再往返觀音尖山約一小時半. 在尖山山頂可看到玉山、屏東平原的霧海、大武山的雲瀑等, 相當值得的路程. ● 鳳梨山, 其西南峰為鳥松鄉的最高點. 鳳梨山, 舊名「土地公崎山」, 位於大樹、仁武、鳥松三鄉的交界一帶, 是大樹丘陵 (鳳北丘陵) 南段最後的大隆起, 再往南則眾小山系由此分出, 形勢重要, 在《鳳山縣采訪冊》單調的諸山記述中, 她是少數還特別被加上不少說明的山頭之一. 只是鳳梨山的最高點卻是在三鄉交界的東北方, 僅以相距約 0.3 公里遠的西南峰落在三鄉的交界上, 而成為鳥松鄉鄉境的最高點. 對於鳳梨山的拜訪則是分為兩次, 其一是從西南方鳥松鄉境的灣峰寺起, 沿著十九灣溪的上源溯溝而上, 但半途撤退; 另一則是在三天之後, 先直達東照山關帝廟再登鳳梨山的西南峰與主峰, 其中西南峰是從關帝廟前抓方向直上 (無路), 約 20min 登頂; 主峰是車停於其東北側, 3min 登頂, 四方展望甚佳. ● 生仙坑山西峰, 大社鄉的最高點 生仙坑山西峰高 233M , 位於大社鄉的東北角, 山雖不高, 卻特別的難纏. 其所在的南北向稜線, 西側緊貼稜脊的幾乎都是近百丈的絕壁, 而東側卻是廣大的老竹林 (意即立體交錯的萬竹大陣, 或是慘烈的廢產道) ...... 幾番出發皆無緣登頂, 最近山頭的地方僅達山頂西南側的展望平台 (約140M). ● 高尾山, 鳳北丘陵的最高點 高尾山, 高 264M, 是目前整片鳳北丘陵 (大樹丘陵) 的最高峰. 雖然在行政區上被劃入旗山鎮, 但在四鄉高點的系列中亦特別排入踏訪的行程. 高尾山應是日本人所取的名字, 但在百多年前付梓的《鳳山縣采訪冊》中則稱這一帶為 蘭坡嶺, 不過狹義的蘭坡嶺應該只是專指高尾山南側的重要隘口, 是當年從下淡水溪 (高屏溪) 地區往府城 (今台南) 的重要通道, 也有過不少題詠. 要爬高尾山的話, 由國道十號嶺口交流道出口沿著台 21 線南下, 約 2.7K 後在台 21 線里程約 281.7K 處右側 (西側) 法雲寺的山門入山, 又約 2.6K 與 2.7K 就可以到達往登高尾山的岔路, 這兩個岔口可分別由北側與東側爬上山頭, 約 10min 內可登頂, 眺望極佳. ● 統嶺尖, 曾經的鳳北丘陵與大樹鄉之最高點. 統嶺尖, 曾高 275M , 當然也曾同時是鳳北丘陵與大樹鄉的最高峰, 可惜後來被高爾夫球場剷平, 目前殘峰高度只剩約 220M , 比其東峰 (224M) 還矮. 而統嶺尖東峰的東側肩狀山頭有一小廟, 風景甚佳. 此廟可由東南側的聖德殿拾級而上, 也有產道經過廟西的小鞍再到東峰頂的果園旁. 這次到訪統嶺尖的東峰、東北峰、以及原主峰被剷低後的殘峰, 都在車道附近. -

補遺: 再探大社鄉生仙坑山西峰, 順利登頂. 2009/05/26 因為聽聞高 52 公路另行拓寬拉直, 且通車啟用的消息 (於 2009/05/21 啟用且命名為仁義路) , 決定再探殘念已久的生仙坑山西峰. 由國道十號文自路入口到大樹、大社、仁武三鄉交界的山區, 車程竟只需十來分鐘, 這在當年真是難以想像. 生仙坑山西峰是大社鄉最高峰 (高 233M), 在大樹丘陵中也是僅次於高尾山與生仙坑山的第三高峰, 話說去年曾分成多次將山頭繞了四分之三圈, 就剩東南方的部份還沒深入. 在 2009/05/25 的傍晚, 就有點隨興地經過仁義路來到這邊, 停車後沿著廢產道, 走著走著竟然就走到了山頭南邊距離僅 150 公尺遠的地方, 因為路況忽然變得很差, 加上天色已晚恐將摸黑, 便決定下山擇日再來. 不過才隔天就等不及了, 在 2009/05/26 傍晚再來, 到達山區的時間差不多, 但走在已經鑽出一條縫的廢產道上, 又省下猶豫跟好奇的時間, 停車後約 40min 便到達前一日的折返點, 從旁繞過大片的倒竹續行, 又約 10min 到生仙坑山西峰的東腰, 再穿過竹林上攀不到 10min 登頂. 銳峰之巔視野不錯, 多次努力才有的登頂也令人感動. 而生仙坑山西峰的山頂是 東南東-西北西 方向長約 20 公尺的瘦嶺, 四周陡削, 山頂四望, 敝人所選的東側路線, 很幸運地依地形林相正巧就是最易登頂的方式, 但回程還是差點下不了山 (因取林疏處上攻, 登頂前恰好無可攀抓, 下行則易滾落), 要另從旁邊的竹林緩緩抓滑而下, 離開山頂後就好走多了. 在下山途中的廢產道還是會有岔路口的, 在某處就另走應是當年主線的廢產道下山, 可惜到下方稍有開闊處便是驚人的茅草陣, 還好推了一陣子便能就近切回已知且有把握的地方.

補遺: 再探大社鄉生仙坑山西峰, 順利登頂. 2009/05/26 因為聽聞高 52 公路另行拓寬拉直, 且通車啟用的消息 (於 2009/05/21 啟用且命名為仁義路) , 決定再探殘念已久的生仙坑山西峰. 由國道十號文自路入口到大樹、大社、仁武三鄉交界的山區, 車程竟只需十來分鐘, 這在當年真是難以想像. 生仙坑山西峰是大社鄉最高峰 (高 233M), 在大樹丘陵中也是僅次於高尾山與生仙坑山的第三高峰, 話說去年曾分成多次將山頭繞了四分之三圈, 就剩東南方的部份還沒深入. 在 2009/05/25 的傍晚, 就有點隨興地經過仁義路來到這邊, 停車後沿著廢產道, 走著走著竟然就走到了山頭南邊距離僅 150 公尺遠的地方, 因為路況忽然變得很差, 加上天色已晚恐將摸黑, 便決定下山擇日再來. 不過才隔天就等不及了, 在 2009/05/26 傍晚再來, 到達山區的時間差不多, 但走在已經鑽出一條縫的廢產道上, 又省下猶豫跟好奇的時間, 停車後約 40min 便到達前一日的折返點, 從旁繞過大片的倒竹續行, 又約 10min 到生仙坑山西峰的東腰, 再穿過竹林上攀不到 10min 登頂. 銳峰之巔視野不錯, 多次努力才有的登頂也令人感動. 而生仙坑山西峰的山頂是 東南東-西北西 方向長約 20 公尺的瘦嶺, 四周陡削, 山頂四望, 敝人所選的東側路線, 很幸運地依地形林相正巧就是最易登頂的方式, 但回程還是差點下不了山 (因取林疏處上攻, 登頂前恰好無可攀抓, 下行則易滾落), 要另從旁邊的竹林緩緩抓滑而下, 離開山頂後就好走多了. 在下山途中的廢產道還是會有岔路口的, 在某處就另走應是當年主線的廢產道下山, 可惜到下方稍有開闊處便是驚人的茅草陣, 還好推了一陣子便能就近切回已知且有把握的地方.