登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

台灣登山論壇

登山腳程與飲水量

2012/6/18

連續緩升坡,一般輕裝腳程,爬升高度約300~400米/小時,健腳者可到400~500米/小時。但超級健腳者(飛毛腿),到底可以多快?實際看到的結果是: ~900米/小時。

以台中屋我尾山為例: 登山口 (~H746M), 屋我尾山(H1796M),落差為 1050米, 超級健腳者,其所花的爬升時間為 72分鐘,速度為~900米/小時。(註: 本人卻花了150分鐘)。註: 東卯山從大道院起登為 84分鐘 = ~715米/小時。

這種速度,已超出一般登山者的想像,比較像是比賽選手之類。來看另一種紀錄: 台北101登高賽,總爬升落差391米,最快爬升時間為10分29秒,爬升速度= 2234米/小時。當然這只是短程比賽,實際上,應該不可能有人可以連續花一小時,爬升2000米高度。(6/19日補註: 此點認知錯誤,參考底下的馬來西亞神山馬拉松賽)

從上面數據看來,如果有人告訴你,她可以花30分鐘或1小時,爬升1000落差的山頭,就不用覺得太奇怪。因為透過漸漸(註1) 努力的訓練,這是可以做得到的。只是爬山爬這麼快,除了自我挑戰與陶醉外,危險性也增加,對膝蓋可能也有傷害,個人不太鼓勵山友,進行這種極限挑戰與訓練。(特別是下山時,更不適合做極限挑戰,不然對腳傷害可能很大)

如果你是飛毛腿,可以爬的很快,應該可以減少飲水次數與時間,原因是還沒感覺渴時,說不定就已經爬到山頂了。但如果你是肉雞,爬的很慢,很吃力,那相對的,就比較耗時,也很容易感覺渴。尤其夏天時的中低海拔,以一般腳程 300米/小時的爬升速度,每小時約需喝掉200~300ml 水。體重不同,飲水量也不同。

所以,衡量自己的腳程,體重,氣溫,海拔高度,爬升高度,以及行程距離等,應該帶多少飲水,心中應有個底。

註1: [漸漸] 是一個很重要的過程,譬如學英文,減肥,變老,變飛毛腿,甚至生病 (細菌與病毒感染除外],都是[漸漸]造成,而非瞬間改變。

所有回覆

-

-

小弟以為 腳程&飲水量 似乎沒有太多關係...

Leon兄,天生體質較佳,自然水喝的少啦,呵呵。不過,數年來,我認識的幾個健腳,不僅都爬的快,而且很少喝水。另外認識幾個體型較胖與走路較慢者,常見沿途邊走邊拼命喝水,而且都嫌水不夠,故有此推論囉。

-

喝水少也不一定是好事...

喝水量跟會不會容易流汗 可能也有關連?

話說 跑山 的話

馬來西亞 神山馬拉松登山賽

從登山口(約1900公尺)開始起跑,上到山頂(4095.2公尺)後再返回起點,記得好像最快記錄約2小時多就跑完全程...真神腳!! (一時找不到記錄保持者的時間是多少..)

2010年記錄 2小時33分..

http://6.share.photo.xuite.net/wangbin/1621e4c/4931152/188014076_l.jpg

-

神山我沒去過,從H1900M -> 4095.2M, 2小時33分來回. 均速為 1722M高度/小時,跟 101登高賽的 2234M高度/小時,有點差異,應是坡度及路況不同所致。參考 => 第24屆神山馬拉松(2010)。

至於喝水量,與是否容易流汗,應該也有關聯,這是個人體質差異吧! -

嗯~~覺得跟體質比較有關係~~@@

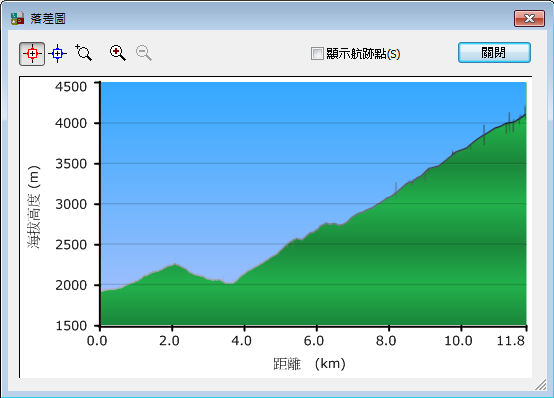

落差圖可以參考附件,單程距離11.8KM

跟101比 應該還要考慮到海拔問題,畢竟高山上面還能高速爬升 應該更難...?

還有101階梯是固定高度,神山有些跨距 落差 其實很大哩 ~~

對了 101 是跑上頂樓就結束計時嗎?

神山馬拉松 好像是上山+下山時間

-

我算是 "老殘兼肉腳" 組的, 喝水應該屬於 中等 (需要偶爾喝一點,但是量不會太多).

.

輕裝的話, 認真一點約 350M/HR, 鬼混一點約 250~300M/HR, 重裝大約 250M/HR....也曾經因為背負太超過 (到體重約六成重量), 降低到 200M/HR 左右.

回想以前只花 45 分鐘從海平面 (龍形 渡船頭) 爬到 612M 的觀音山頂 ... 現在的速度連一半都不到, 甚至於只有 1/3 多一點, 還真的夠悽慘.

.

.

曾經在三六九, 聽到某位別隊伍的歐吉桑說 ( 夏天八月份,非冬季 )...從三六九到翠池(就可以再裝水以及午餐水), 因此身上只需要帶 200CC 就夠了...

.

某次在五月底的武嶺 (大太陽的中午時分), 幾個遊客要上合歡東, 某中年男子沒帶水就要前往, 口中說反正很快就到 (以及下來), 不用帶水沒關係 ---- 就不知道那個人後來是否渴得跟狗一樣就是了

.

另外也有一些人, 或許對目標太輕忽,或是低估自己對水的真正需求, 而在一些山區渴到差點掛掉或是找其他山友 "求救" 的 ( 個人就曾經在一些山區 "送" 過許多水給其他急需要水的陌生人 )

.

個人對水的需求不算太高, 不過都有 "多帶" 的習慣 (一般當日都會多了 1000~1200CC 左右), 主要是因為許多時候都是獨行, 隨時都要有不慎跌倒或扭到等受傷甚至於受困的心理準備, 因此只會多帶, 寧願喝不完背下來, 也不要因為水帶得不夠而渴得像狗一樣.

.

需要多少水以及健不健腳, 應該沒有特別的關連吧...每個人體質不同,需求也未必相同.

-

爬山途中會有休息時間,開始休息前半段,不要馬上喝水,先讓身體降溫,喝水的需求量自然會降低

喝水量個人覺得是可以練的,但要小心達到脫水程度還不自知,陷入危險

-

神山馬拉松 好像是上山+下山時間

已更正了,神山是算上下山時間,但101只算上去時間。不過我看了今年 第26屆神山馬拉松,並不是跑到神山山頂原路來回,而是跑O形路線,海拔從 1500M->2760M->1200M。

-

一般來說流汗量多的人喝水的需求量也會大吧

不過有時候水喝太多反而會造成出汗量增加,造成電解質失衡或是水中毒的不良影響

日前補給站店裡來一位大哥要買兩支1000c.c.的水瓶外加水袋,因為他擔心1000c.c.行進水不夠喝

不過小弟的觀點是行進時水喝得多不見得是好事,所以勸他買一支就好

爬山應該要控制自己的步伐與速度,將出汗量控制在微濕又不溼透的程度

然後每次(小時)休息補充50~100c.c.不等的水分

其餘的不足在吃飯時再補充(一般成年人一天需2000~3000c.c.左右)

註: 飲水量的計算方式

{身高(公分)+體重(公斤)} x 10 c.c.

舉例身高160公分體重60公斤

則每日飲水量=(160+60) x 10c.c. = 2200 c.c.

-

註: 飲水量的計算方式

{身高(公分)+體重(公斤)} x 10 c.c.

舉例身高160公分體重60公斤

則每日飲水量=(160+60) x 10c.c. = 2200 c.c.

.

.

個子高瘦者, 身高 180 體重 60 喝 180+60 X 10 = 2400 CC

個子矮胖者, 身高 160 體重 80 喝 160+80 X 10 = 2400 CC

也就是體重 60 與 80 的人, 都同樣喝 2400 ( 一般猜測, 80 的人應該會喝比較多 )

.

此公式似乎只限制 "標準重量或身材" 使用, 瘦子跟胖子似乎不適用.

.

另外, 每個人的體能與水的需求都不同, 似乎沒有一個標準.

.

因此.... 每個人根據自己的經驗, 自己需要喝多少水, 自己才是最清楚的人.

-

每個人的飲用水量不同,多爬山,便能掌握用量。至於腳程快慢,與用水量,是否有關係,也可以自行評估,譬如桃山,以前重裝爬六小時,跟現在重裝爬四小時,相同季節與氣溫下,是否有差別?對我而言,差了一公升。

關於登山腳程,習慣走快與脫離隊伍先行的人,提醒一下:登山的樂趣,在於享受過程及同伴間的溫馨互動,而不是藉機比誰是飛毛腿。

是不是飛毛腿,強不強,參加上述公開的登高或跑山馬拉松賽,比賽完便知。

不過台灣的山,大都很危險與蹎踄,並不適合走快或用跑的,奉勸別拿生命開玩笑。

另外,對於習慣走慢與落後隊伍而行的人,也提醒一下:

登山的樂趣,除了享受過程,也需符合團隊默契與行進節奏,不能耽誤大家行程,或讓人等候過久。

如果體力較差,應考慮輕量化,及平日多做登山體能訓練。

-

之前看了本書叫天生就會跑,之後看了些不少國外超馬的資料...有幾個好處或壞處:

http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010464094

1.嚴重打擊了自以為健腳的信心。

2.完全失去再一次馬拉松的雄心。

3.之前自以為瀟灑,但總暗暗跟別人的紀錄比較速度,現在覺得....。

人總是愛比的,不比技術,就比速度;發展"技術"的環境不好,但真要比速度....人家多快呢?舉個例,從台北市台九線起點,沿台九線,台七丙,台七甲,上到雪山登山口,我從一些賽事的距離與爬升估計,國外超馬選手花不到20小時的恐怕比比皆是。

足以標誌登山者的核心能力,應該是技術,不論是冰雪岩或定位定向,真要比體力,有人研究過著名登山者(無氧獨攀或無氧無協作攀登14座8000米巨峰那種)的最大攝氧量,比一般人好,但離馬拉松腳踏車選手都差得非常非常遠。

-

根據 "登山前一定要知道的事" 來說,最大攝氧量,可能還需要考慮到平地&高山的差異?(作者推測),他舉例R. Messner的最大含氧量只有48ML,其他登山家約60ML,一流馬拉松約80-90ML間。

後來發現這本書也有提到登山飲水量的問題,書的說法是 飲水量(g) = 5XY - 20X (Y 小時,X 體重)

5*60公斤*8小時 - 20*60kg = 1.2L的水份

他是以脫水量去回推適合的飲水量,但他有提到要扣除掉 不易出汗的體質。

-

照他的說法,在那麼高的高度,因為速度慢,用不到那麼多氧,所以極端的最大攝氧的能力,沒能夠造成差距,而高地登山能力高低,除了在水準以上的最大攝氧量外,主要由胸廓大小與肌纖維組成決定,這兩者都很難在成年後大幅改變冏rz...

但我想在台灣的山,尤其是常見做為比較對象的中級山,少了高地適應力造成的影響(據說4000以上方明顯?),最大攝氧量恐怕仍是相當可靠的指標。

其他耐力性運動的選手,加強股四頭肌的耐力與離心收縮的訓練,如路標路徑清楚,其速度恐多在山界健腳者之上。

-

一般成年人一天需2000~3000c.c.左右的飲水,

應該是在當天沒有大流汗的狀況下,夏天、冬天應該也有分別。

容易流汗的人,特別是夏天,如果一天爬山活動約10小時,可能一天流出及蒸發的汗就有2000多c.c.了,

一天2000~3000c.c.,應該遠遠不夠。千萬不要怕造成電解質失衡而不敢多喝,應該是適時補充鹽水或運

動飲料。如果喝太少鹽水或運動飲料,或只有短時間大量喝水而已,才有可能造成電解質失衡。

容易流汗的人,如果要控制自己的速度,將出汗量控制在微濕又不溼透的程度。走太慢,行程又將是一大問題,

另外水中毒,資料請參考:

維基百科

水中毒(Water intoxication)是一種因為人體攝取了過量水分而產生脫水低鈉症的中毒徵狀。

人體腎臟的持續最大利尿速度是每分鐘16毫升,一但攝取了超過這個速度的水分,過剩的水分會使細胞膨漲,從而引起脫水低鈉症。當飲用過量水分時,血液內的電解質因為被水分排出體外而降至低於安全水分的濃度,影響到腦部的運作,可能會致命[1],雖然致死的機會非常低。

- 低於130mEq/L:開始出現輕度的疲勞感

- 低於120mEq/L:開始出現頭痛、嘔吐或其他精神徵狀

- 低於110mEq/L:除了性格變化,還伴隨痙攣、昏睡的感覺

- 低於100mEq/L:神經訊號的傳送受到影響,導致呼吸困難,可能會引致死亡

水中毒的成因一般都是因為各種原因而攝取了過剩的水分,但這個分量在日常的生活裡很少機會超過。

- 一個常見的可能,是在大量出汗之後又馬上大量補充水分。因為,人在大量出汗後,不但會流失水分,也會流失了不少的鹽分。此時若一次大量喝水而不補充鹽分的話,血液中的鹽分就會減少,吸水能力也隨之降低,一些水分就會很快被吸收到組織細胞內,使細胞水腫,造成「慢性水中毒」[2]。這時人就會覺得有頭暈、口渴的現象,嚴重的還會突然昏倒,而在極端情況下是有機會致死。

- 另一個常見的可能一般在西方國家舉行的「飲水競賽」發生,而這些競賽亦是目前水中毒致死的主要原因[來源請求]。在這些競賽裡,參賽者需要在數分鐘內飲用超過3加侖(約10公升)的水。

- 還有一種可能是因為受到某種不明的精神分裂症藥物的影響而飲用過量的水分。這種藥物的副作用會影響到抗利尿激素的分泌,使病人覺得口渴而不斷飲水

-

根據 "登山前一定要知道的事" 來說,最大攝氧量,可能還需要考慮到平地&高山的差異?(作者推測),他舉例R. Messner的最大含氧量只有48ML,其他登山家約60ML,一流馬拉松約80-90ML間。

後來發現這本書也有提到登山飲水量的問題,書的說法是 飲水量(g) = 5XY - 20X (Y 小時,X 體重)

.

.

有關運動量與飲水量, 不同的每個人一定有某程度的差異, 另外在不同季節 (夏日豔陽下或是冬季零下/晴天或雨天/平地或是高海拔), 單獨的 "每個人自己" 也會有相當明顯的差異....普遍上來說, 爬郊山可能需要比高山喝更多水, 因為溫度比較高....夏天也比冬天要多喝水, 因為較容易流汗.

.

提到運動, 早年曾經 "蠻平均" 的每天三趟五千 ( 早晨/傍晚/夜間 共一萬五, 每趟約 18~19 分鐘之間 ).....自己是認為 "還可以" 了...

.

後來, 在電視上看到 肯亞 某村落 , 很流行跑山,因為馬拉松比較得名,是窮困部落經濟上最好的出路 ....這些選手可以在兩小時15分鐘之內, 跑完 42 公里....

.

換算速度大約是....一小時跑 19 公里, 30 分鐘跑 9.5 公里, 16 分鐘之內跑五千.... 哇哩, 那就是以比我單趟五千短程更快的速度, 持續跑 42 公里.....簡直就不是人.

.

比體力或是速度, 永遠無法跟那些 "超級運動員" 相比....而且永遠都比不完.

.

另外就是....蠟燭與流星....蠟燭慢慢燒,可以燒一小時, 流星只有一瞬間.

.

爬山也是.... 可以在半年完登百岳 ( 可能之後失去興趣不再爬山, 或是關節受傷無法再上山, 甚至於可能四五十歲就報銷 ), 另外也可以爬了三四十年還沒有爬完百岳, 但是到了七八十歲還能夠自由走動.

.

自己跟自己比就好了....爬升速度或是喝水多寡, 應該不重要啦

-

自己跟自己比就好了....爬升速度或是喝水多寡, 應該不重要啦

團體行動時,不同爬升速度,譬如走太快或走太慢,可能會影響到團隊的默契與和諧,還有人員與行程之掌控,請參考我前文說明。

喝水多寡,應該很重要喔,我常碰到有人爬到三角點時,水已經全部喝光,那下山或剩下的縱走路線,要喝什麼呢?還有一種情況是: 已知當日紮營處無水,但又不慎把預備水喝太多或水背太少,導致飲水不夠或斷水的情況,所以飲水要三思。 -

喝水多寡,應該很重要喔,我常碰到有人爬到三角點時,水已經全部喝光,那下山或剩下的縱走路線,要喝什麼呢?還有一種情況是: 已知當日紮營處無水,但又不慎把預備水喝太多或水背太少,導致飲水不夠或斷水的情況,所以飲水要三思。

.

.

同個隊伍, 只要人一多 ( 五人或十人以上時 ), 就難免會出現 先鋒/中央/尾巴 之類的小集團, 這是一定的, 除非是從千人參加的馬拉松比賽中, 找前五名或十名所組成的超級隊伍.

.

每天固定跑五千的軍隊 (假設已經入營一年或更久), 團體成績是以 "全隊" 在 22 分鐘或是 23分鐘跑完, 因此是大家用 "最弱者" 的速度跑步....如果變成個人計分, 可能就會出現 17~23 分鐘不等的差距, 即使每天跑步的軍隊, 也不是每個人都具有相同的速度或是體力耐力.

.

登山隊伍不是軍隊, 更不容易達成 "同速度" 的要求, 基本上仍舊是 ---- 強者以弱者的速度前進, 而非要求弱者趕上強者的前進速度.

當然, 弱者平常多訓練體能, 使隊伍儘量 "平均" 一點還是重要目標啦....儘量走在一起比較安全.

.

.

至於喝水方面, 就像個人前面所說的 ( 都會多帶, 偶爾還可以幫不認識的其他人 "救急" ), 評估自己的需求量, 寧可多帶一點, 也不要帶得不夠.

爬得像狗一般喘噓噓, 剛好水又喝完, 真的不是什麼 "樂趣"

-

有些人爬山時,喜歡用嘴巴呼吸,這很容易導致口乾舌燥,以致想喝水。故最好還是都用鼻子呼吸,並盡可能採深呼吸,並將氣息放長,精力會感覺比較好。

關於飲用水,一般標準身材,夏天輕裝行程,若超過 6小時,且上升落差超過800M者,含午餐乾糧用水,建議至少準備 1.5 公升,若是重裝,建議至少準備2公升。落差越大,時間越久,距離越長,與氣溫越熱,就準備越多。 -

其實這跟當時爬山的心境有關.放的越鬆需求自然不多.我個人曾經在拔刀爾第二叉路口下行至紅河谷登山口.牌子寫約4個小時路程.我兩個小時完成.但真的筋骨疲乏.推哪都沒用.唯有蹲下來在把筋骨拉開後讓他回拉.那樣就好、因我個人爬山都是把體力留在最後面

小弟以為 腳程&飲水量 似乎沒有太多關係...

我的腳程應該只是標準中等,一般狀況下,飲水量偏低...

比我健腳的很多 但很少遇到喝水比我少的...??