登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

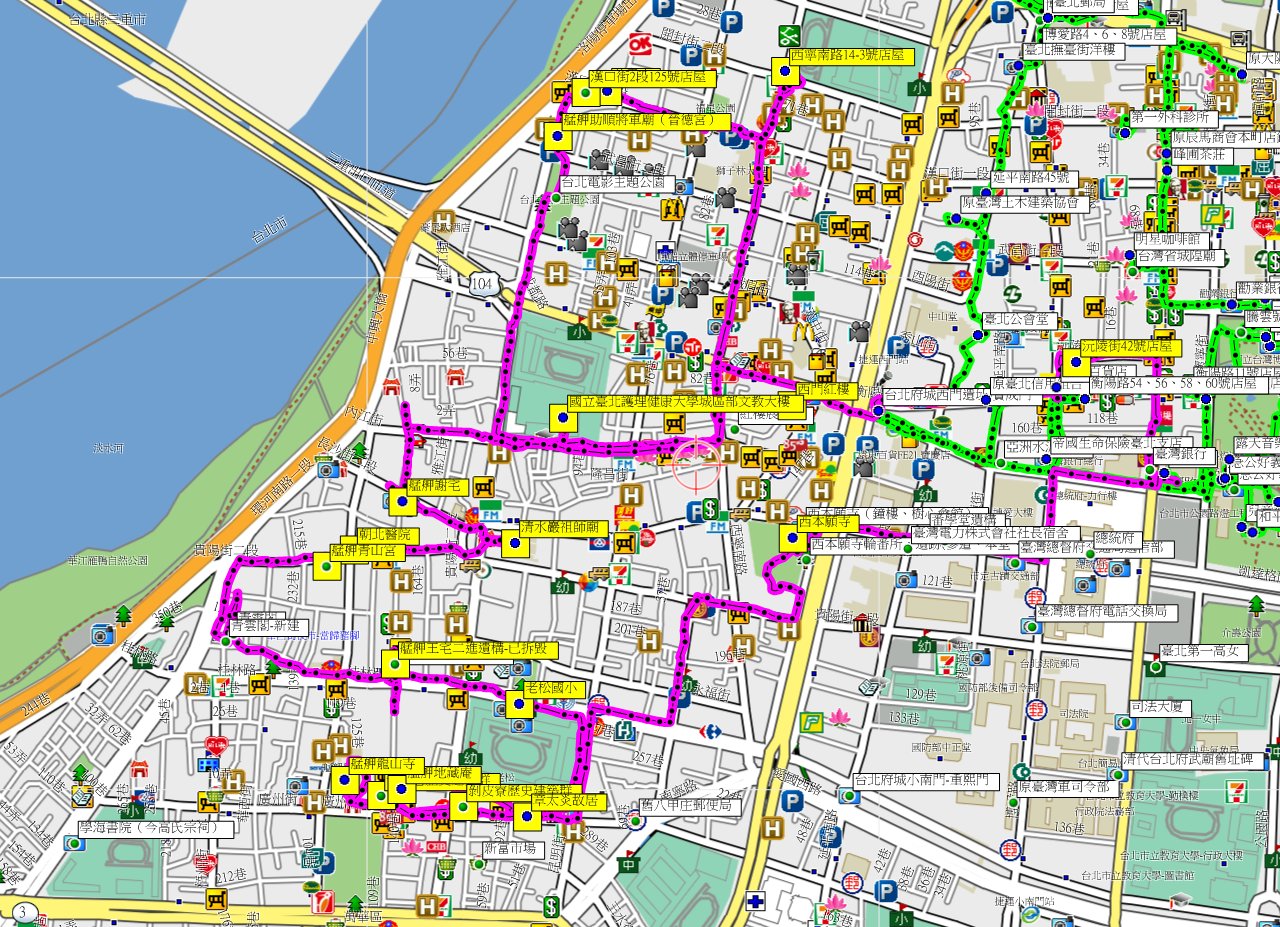

西門紅樓、艋舺助順將軍廟、慈雲寺、艋舺謝宅、清水巖祖師廟、朝北醫院、艋舺青山宮、剝皮寮歷史建築群、艋舺地藏庵、青草巷、艋舺龍山寺與西本願寺-萬華西門町等20處古蹟巡禮篇

- 活動日期

- 2022/6/1 - 2022/6/1

- 所屬團體

- 個人

- 困難度

- 1

- 類型

- » »

2022/6/9

西門紅樓、艋舺助順將軍廟、慈雲寺、艋舺謝宅、清水巖祖師廟、朝北醫院、艋舺青山宮、剝皮寮歷史建築群、艋舺地藏庵、青草巷、艋舺龍山寺與西本願寺-萬華西門町等20處古蹟巡禮篇

西門紅樓、艋舺助順將軍廟、慈雲寺、艋舺謝宅、清水巖祖師廟、朝北醫院、艋舺青山宮、剝皮寮歷史建築群、艋舺地藏庵、青草巷、艋舺龍山寺與西本願寺-萬華西門町等20處古蹟巡禮篇

日期:111.06.01

成員:女婿與小李

6/1午後到萬華的西門町尋訪古蹟,首先的沅陵街42號店屋於中正區上回漏掉來補;再來去西門町依序尋訪西門紅樓、國立臺北護理健康大學城區部文教大樓、艋舺助順將軍廟、漢口街2段125號店屋、慈雲寺、西寧南路14-3號店屋、艋舺謝宅、清水巖祖師廟、朝北醫院、艋舺青山宮、青雲閣【被拆毀重建】、艋舺王宅二進遺構【已拆除變成住商大樓】、老松國小、章太炎故居、剝皮寮歷史建築群、艋舺地藏庵、青草巷、艋舺龍山寺與西本願寺等19處古蹟或歷史建築;走路繞萬華西門町一圈費時約3小時。

古蹟簡介:

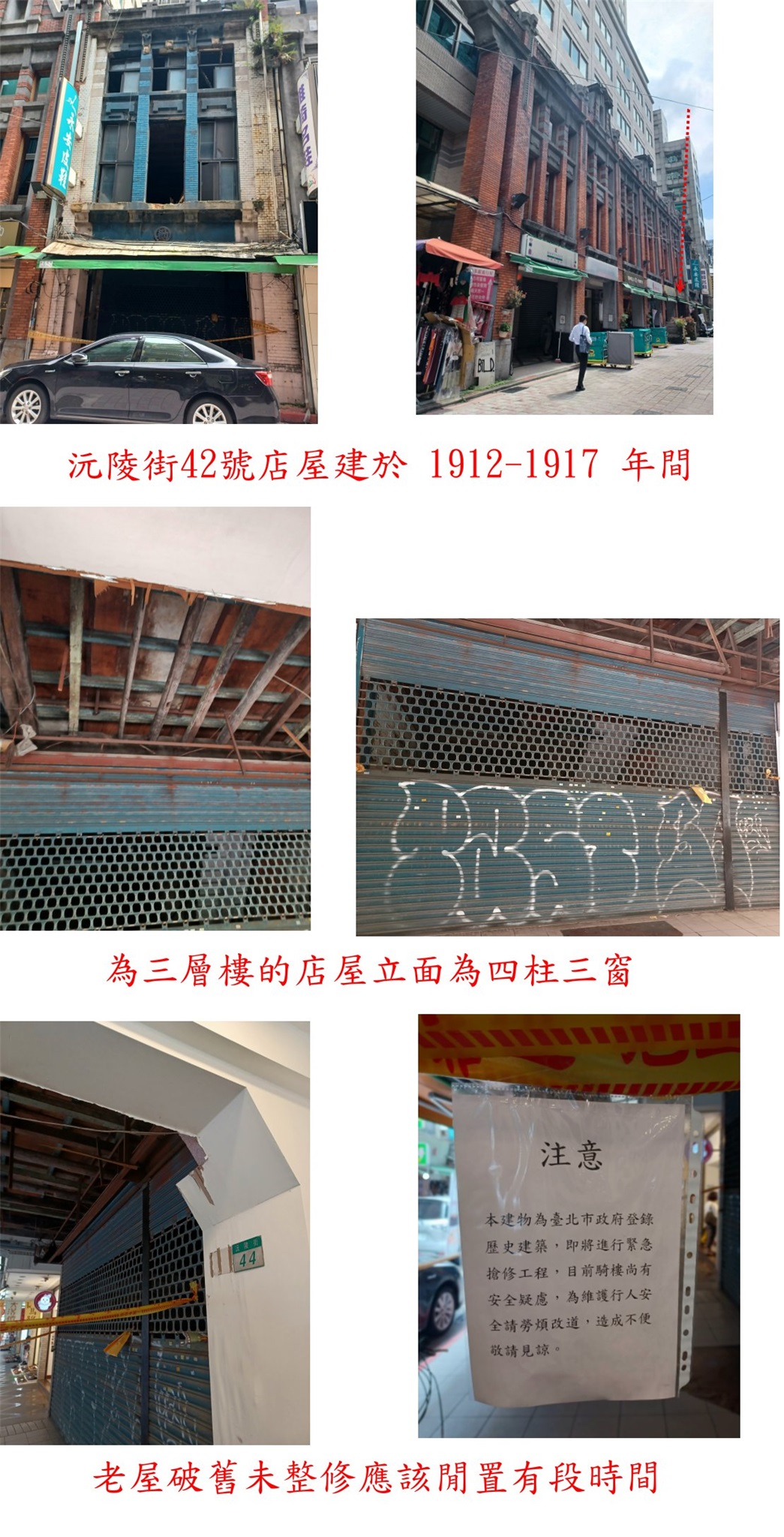

1、沅陵街42號店屋:中正區沅陵街42號

沅陵街於清代「淡水縣衙門」前街道,日治初期改為商店街,此建物建於1912-1917 年間,為三層樓的店屋,立面為四柱三窗;此屋於城中區域上回漏掉來補,老屋破舊未整修應該閒置有段時間。

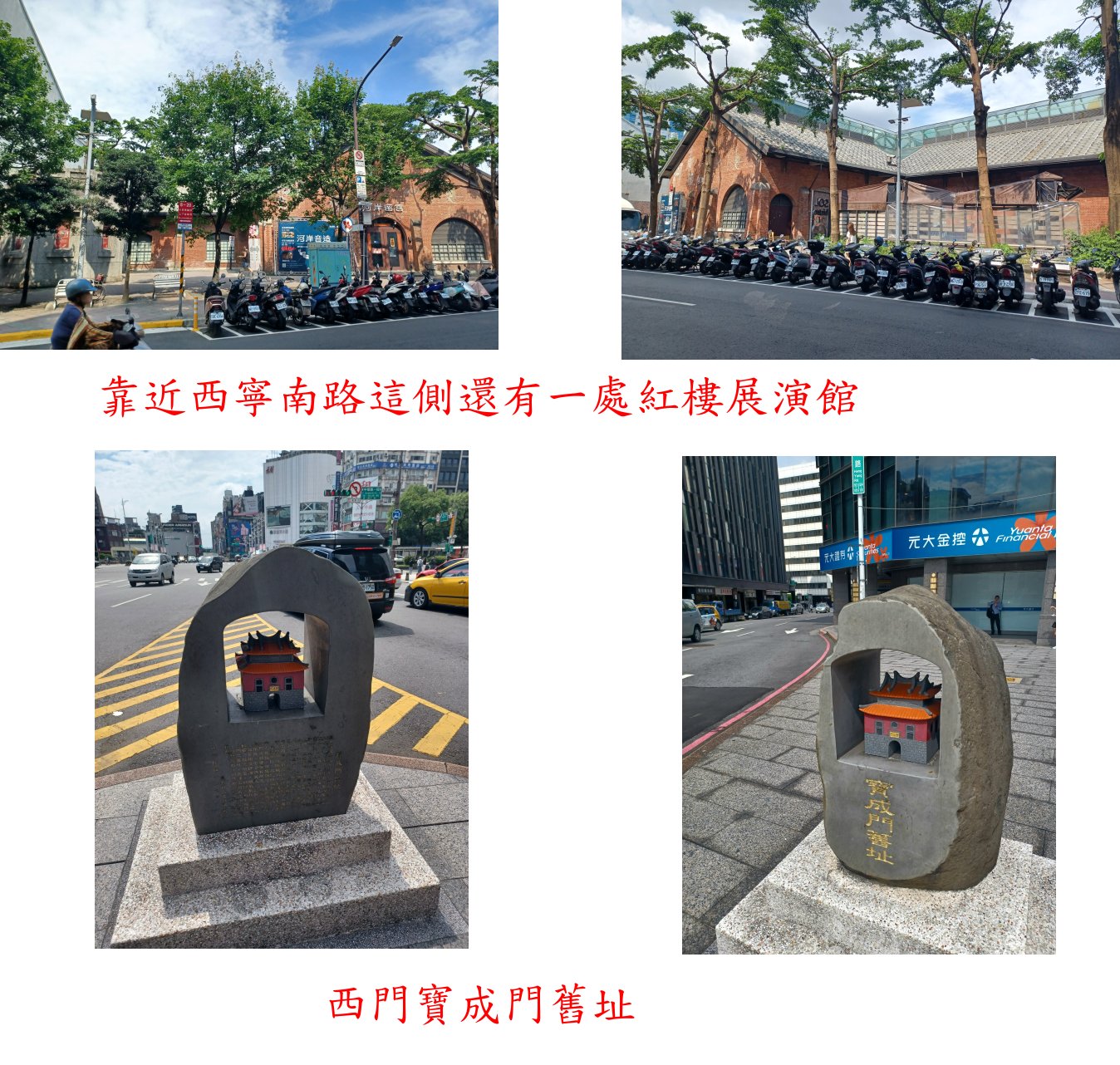

2、西門紅樓:萬華區成都路10號

西門紅樓於萬華區西門町,建築由近藤十郎設計,由八角樓與十字樓組成,於1908年落成,當時作為室內市集,戰後時期八角樓作為演藝場,於1997年紅樓戲院歇業後成為文創場所與展演空間,靠近西寧南路這側還有一處紅樓展演館。

3、國立臺北護理健康大學城區部文教大樓:內江街89號

此校建於民國49年(1960年),為基泰建築師事務所設計,屋齡不夠久遠且看來無特殊之處,不知為何列為古蹟保存?校門進入的中庭目前為收費停車場。

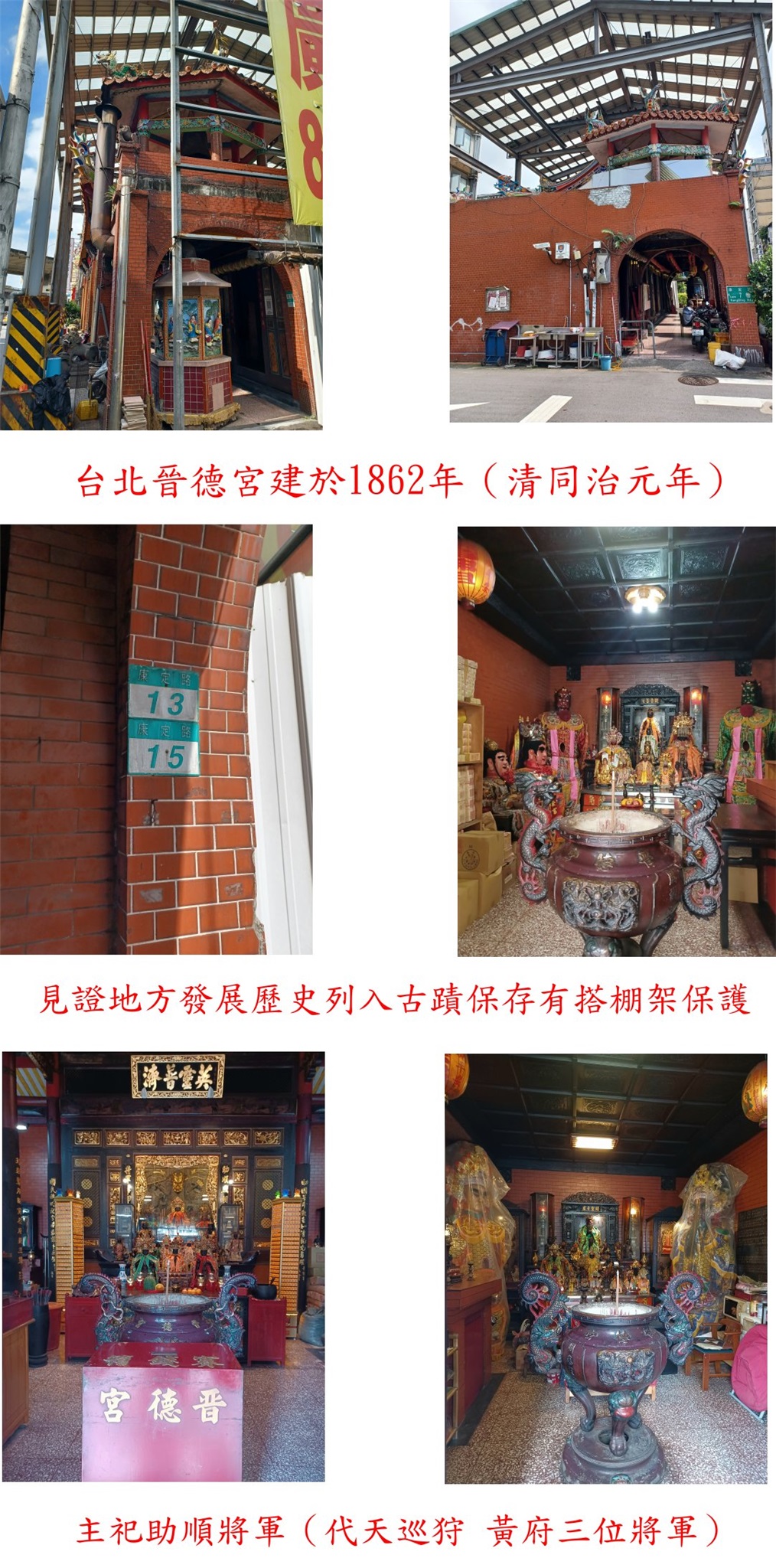

4、艋舺助順將軍廟(晉德宮):康定路13號

台北晉德宮又名「艋舺助順將軍廟」,建於1862年(清同治元年),主祀助順將軍(代天巡狩 黃府三位將軍),當時為船頭勞工祭拜神,見證地方發展歷史列入古蹟保存有搭棚架保護,旁邊為台北市電影主題公園。

5、漢口街2段125號店屋:漢口街2段125號

本建物約建於1920-30年代,與慈雲寺相鄰,為北市漢口街尾連續舊店面之一部分,三層樓建築的外牆有許多立體裝飾,樓下目前經營「小小蔬房」。

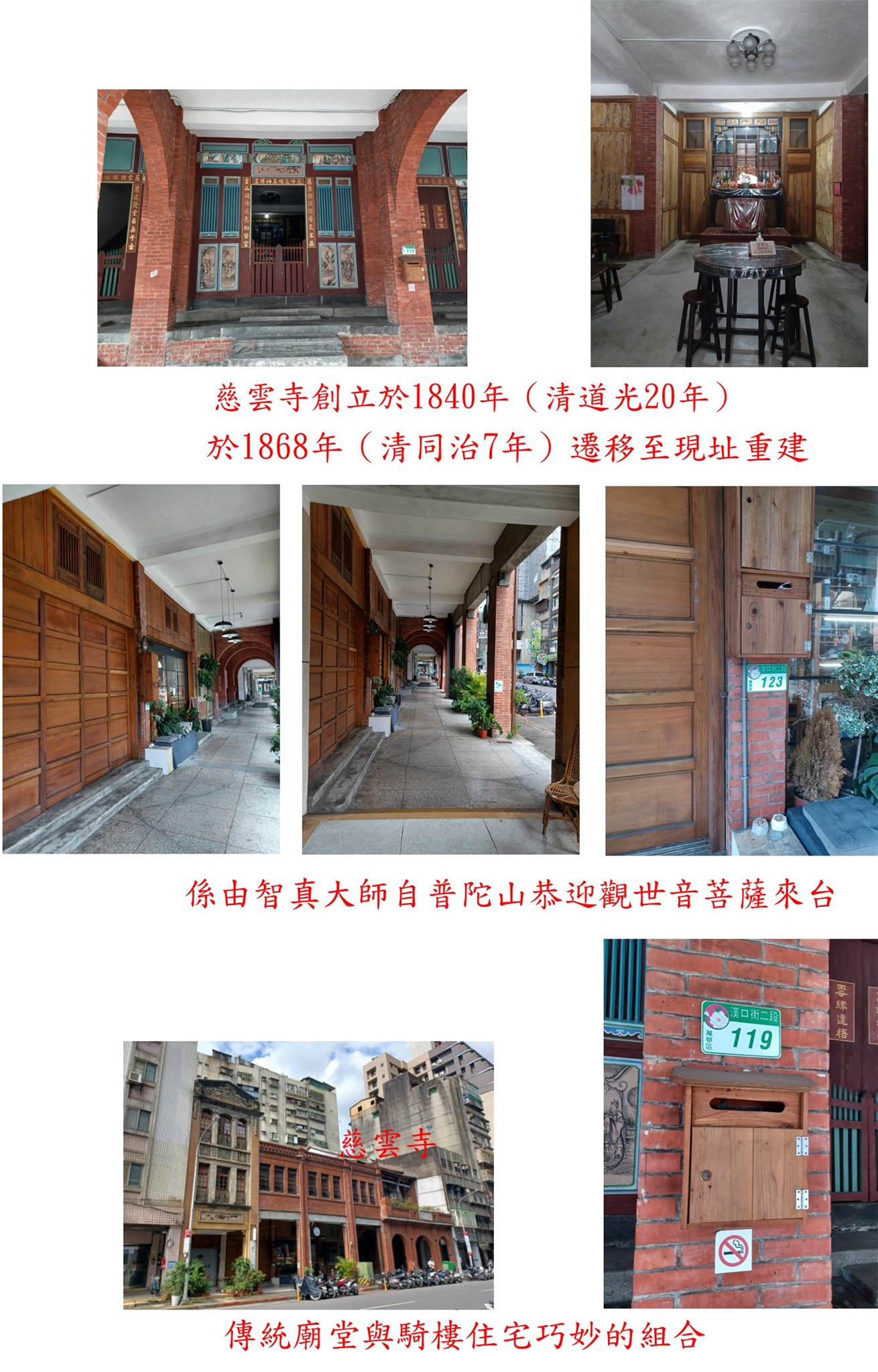

6、慈雲寺:漢口街二段119、121、123號

初名為慈雲佛堂,創立於1840年(清道光20年),係由智真大師自普陀山恭迎觀世音菩薩來台,當時為草庵火災發生頻繁,於1868年(清同治7年)遷移至現址重建;連棟二層樓的建築,一間為傳統寺廟其餘的為住宅使用,傳統廟堂與騎樓住宅巧妙的組合,為台灣寺廟建築中相當少有的設計。

7、西寧南路14-3號店屋:西寧南路14-3號

此公有建物於福星國小後方的街角,建於1956光復以後,三層樓建築觀造型優雅,樓下目前為福星里辦公室。

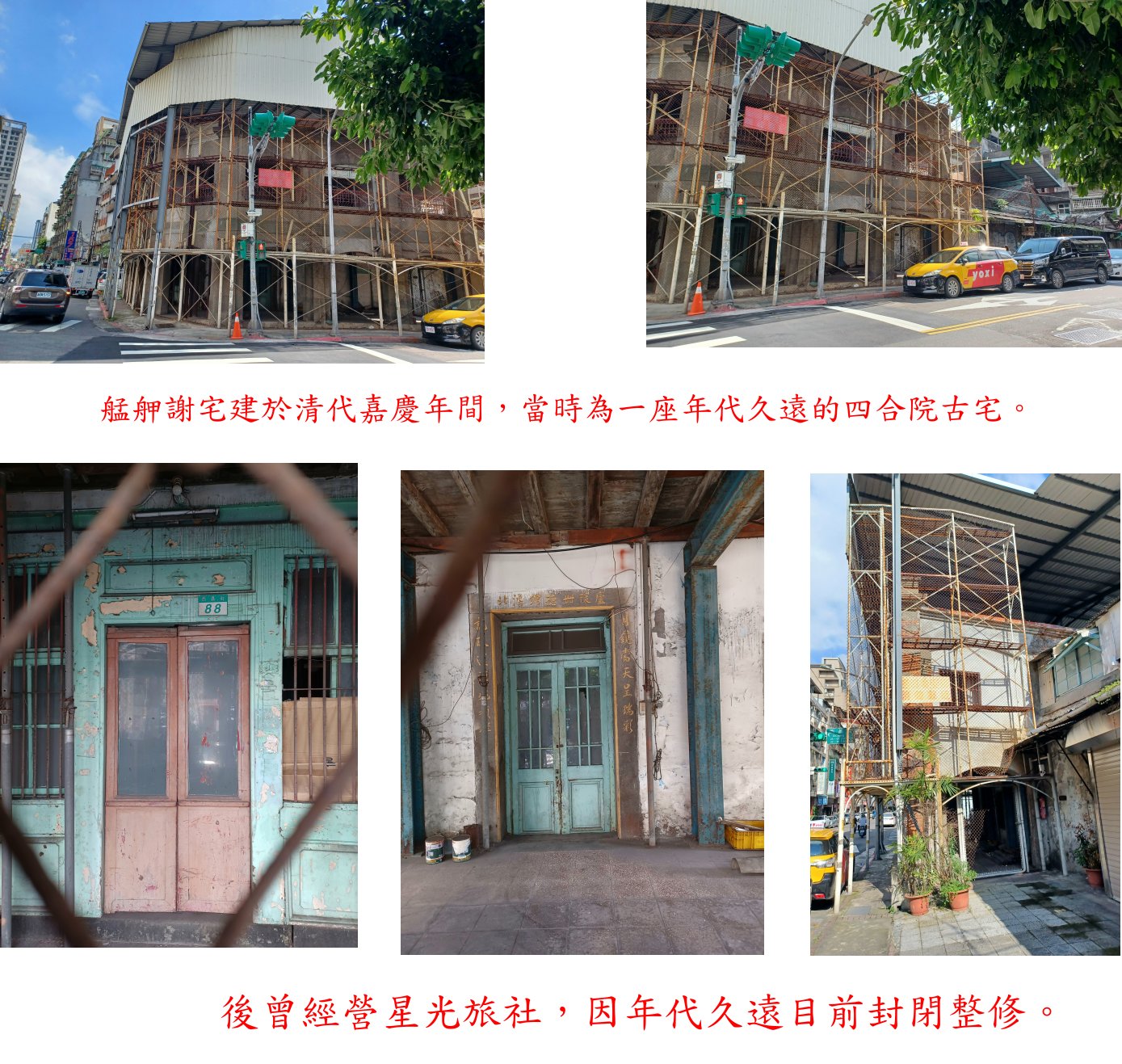

8、艋舺謝宅:西昌街88號

位於艋舺市街發源地番薯市附近,是一座年代久遠的四合院古宅,建於清代嘉慶年間,日據時期拓寬道路拆除只剩街角的磚造建築,後曾經營星光旅社,因年代久遠目前封閉整修。

9、清水巖祖師廟:康定路81號

艋舺祖師廟建廟年代可追溯到清高宗乾隆52年(1787年),1817年(清仁宗嘉慶22年)因颱風侵襲曾重修過,主祀清水祖師,此廟與艋舺龍山寺和大龍峒保安宮合稱為「臺北三大廟門」,已來過多次帶女婿路過再訪。

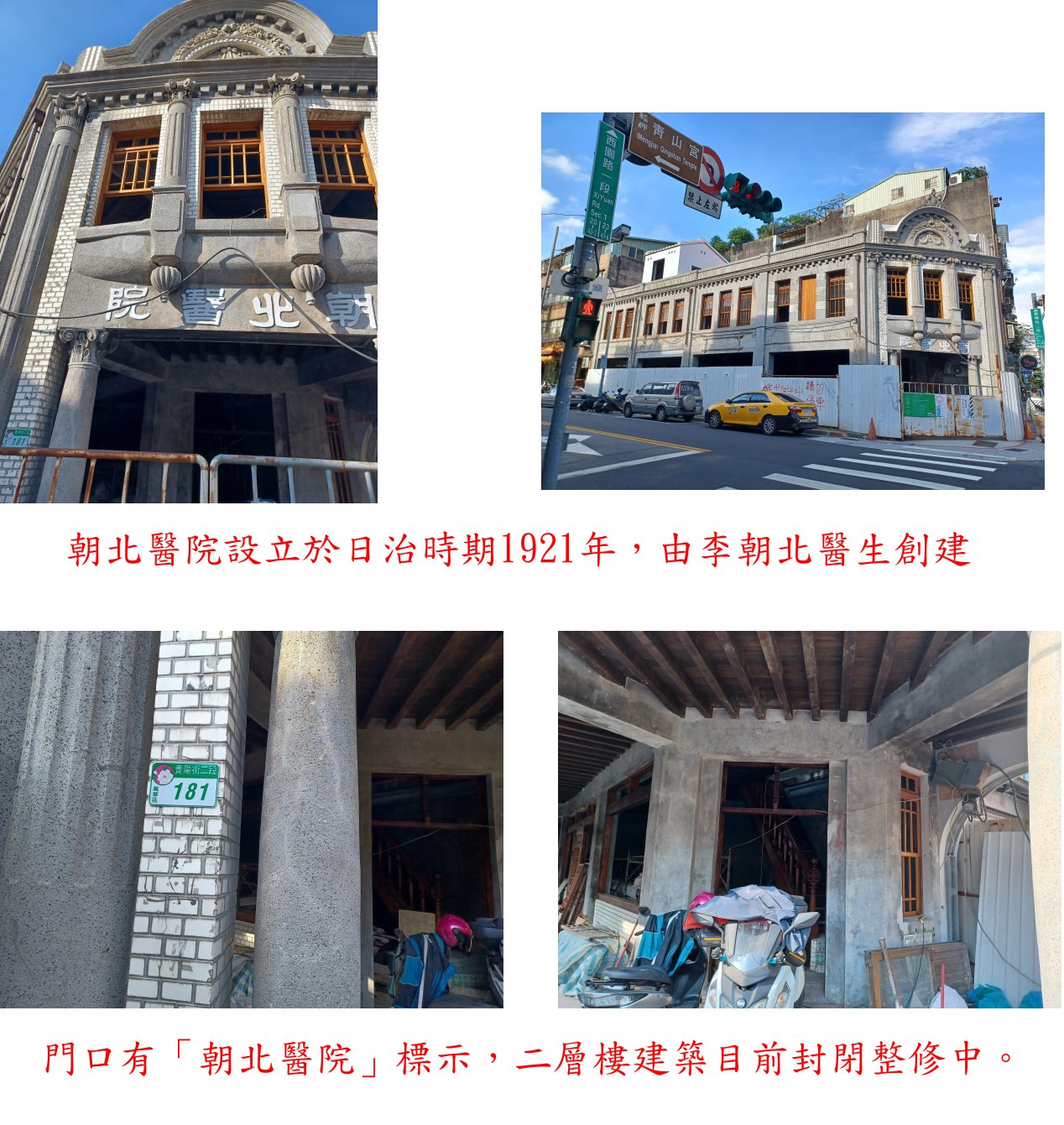

10、朝北醫院:貴陽街二段181號、西園路一段41-5與6號

朝北醫院位於貴陽街二段與西園路一段路口街角,此醫院設立於日治時期1921年,由李朝北醫生創建,當時萬華地區的著名醫院,目前門口尚有「朝北醫院」標示,醫院結束後曾有印刷廠、餐廳與個人工作室進駐,二層樓建築目前封閉整修中。

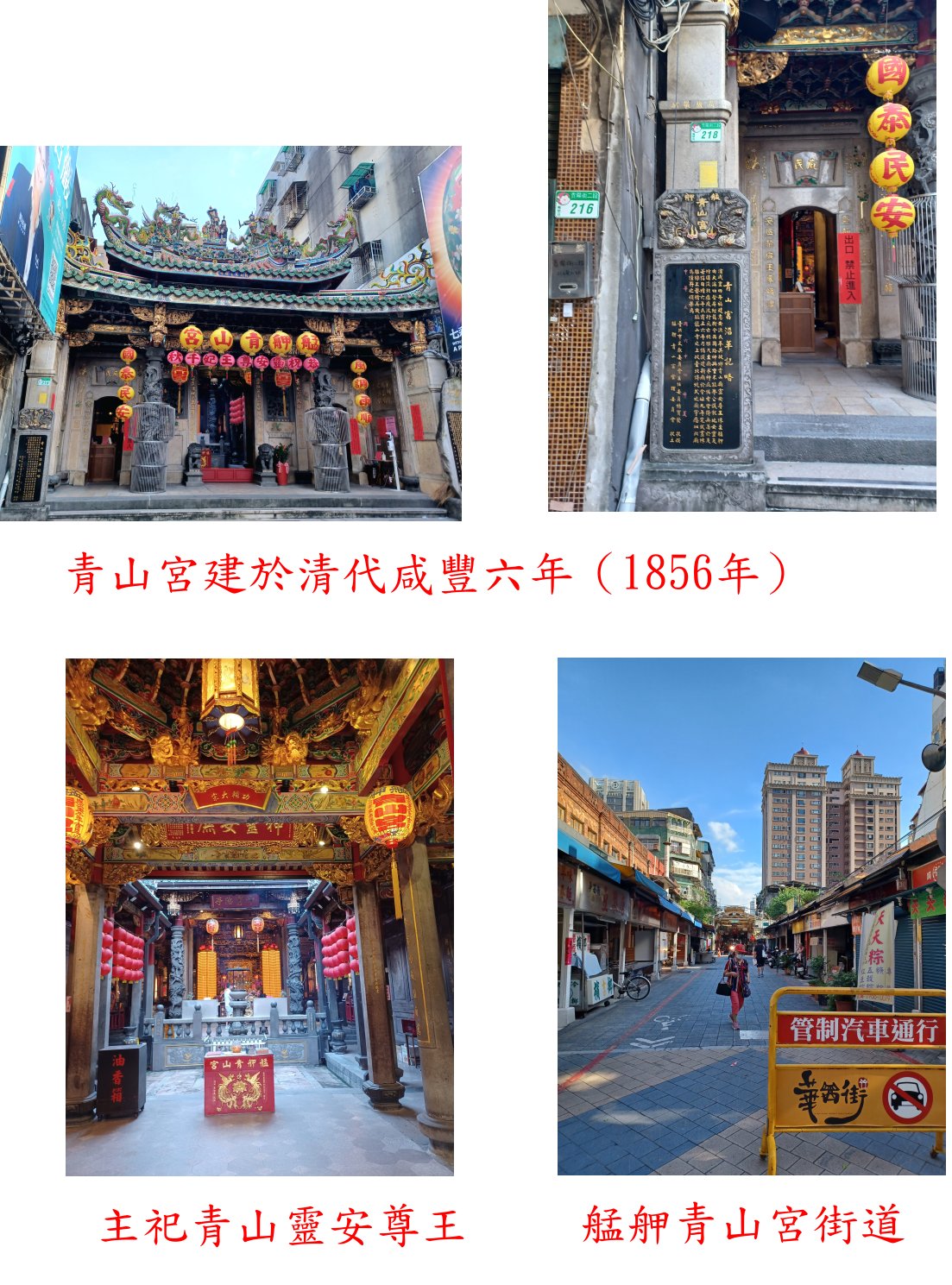

11、艋舺青山宮:貴陽街2段218號

青山宮建於清代咸豐六年(1856年),主祀青山靈安尊王,該廟自清治時期以來就是艋舺地區泉州三邑人的王爺信仰中心之一,壽誕日的祭典為臺北市三大廟會之一(另2個為大稻埕霞海城隍廟與保生大帝出巡);青山宮與艋舺龍山寺、艋舺清水巖與西門町天后宮(原艋舺新興宮)合稱「艋舺四大廟」,已來過多次路過再度造訪。

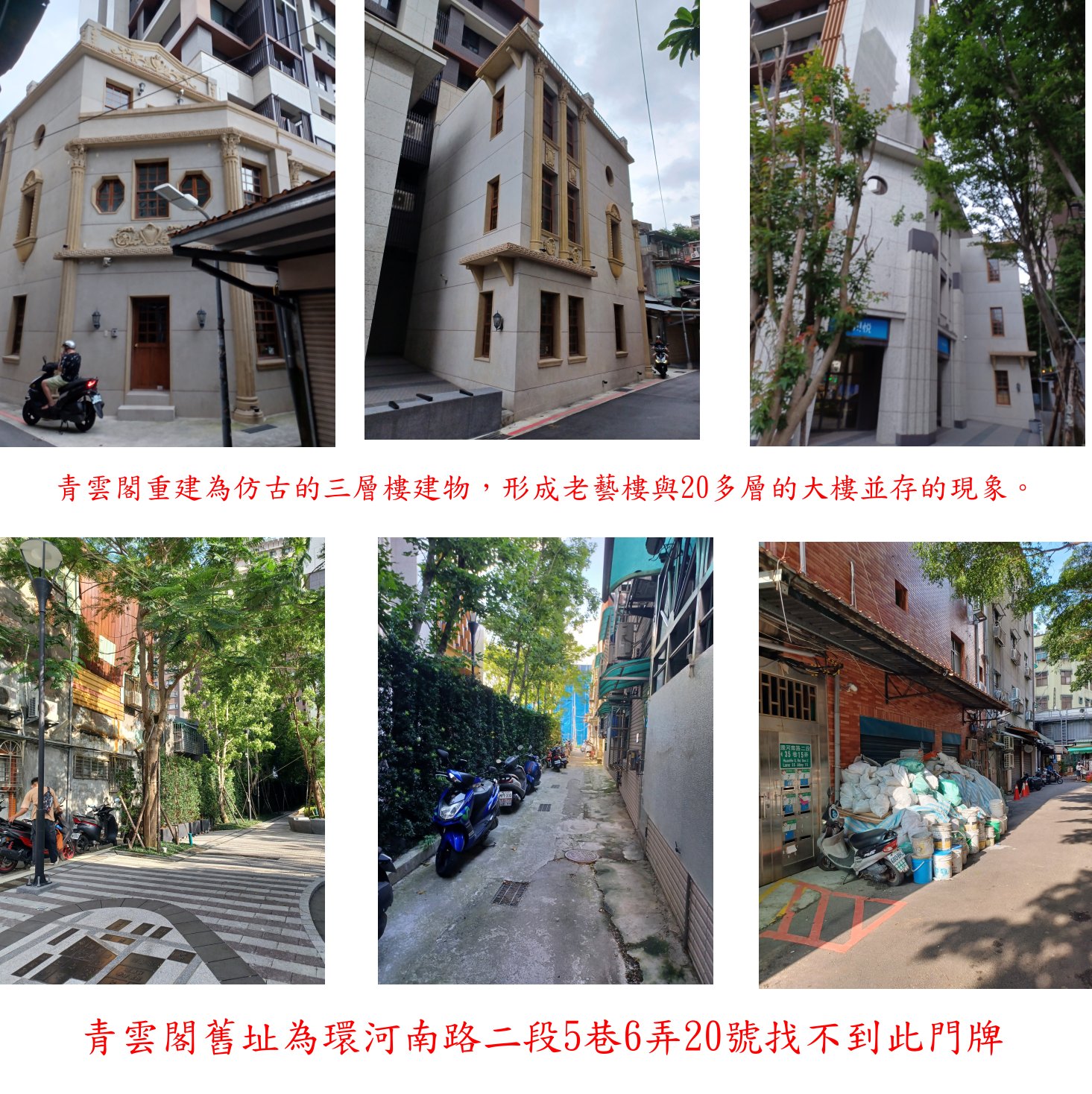

12、青雲閣:舊址為環河南路二段5巷6弄20號

此街區與東側的華西街一帶同為日治時期風化區,當時青樓與酒館林立,有寶斗里的稱呼;此巷道來回走多次卻找不到此門牌,很疑惑回家查詢方知青雲閣已被建商違法強拆,後市府要求下建商於此基地的東南角落重建仿古的三層樓建物,形成老藝樓與20多層的大樓並存的現象。

13、艋舺王宅二進遺構:萬華區西昌街177號

恆安醫院為昔日王益興船頭行舊址,王義德於嘉慶17年渡台經商於此設立王益興船頭行,原五進大厝於日治時期改建為診所,後僅存第三進木門框遺構;來回走多趟此址找不到古厝,後上網查詢已被拆除改建為住商混合大樓,天熱還在露下7-11喝杯冰咖啡。

14、老松國小:萬華區桂林路64號

老松國小歷史最早可追溯到明治29年(1896年),當時為國語學校第二附屬學校,校址於艋舺學海書院內,至明治39年改為「艋舺公學校」,現在校舍改建於1920年,曾創下世界最多小學生的紀錄,因設計古樸幽雅於1999被市府公告為古蹟建築之一。

15、章太炎故居:廣州街123 號

位於剝皮寮歷史街區,為國學大師章太炎於1898(明治31)年旅台的居所,建築外觀仍保持著原貌,二層樓建築現作為展覽空間。

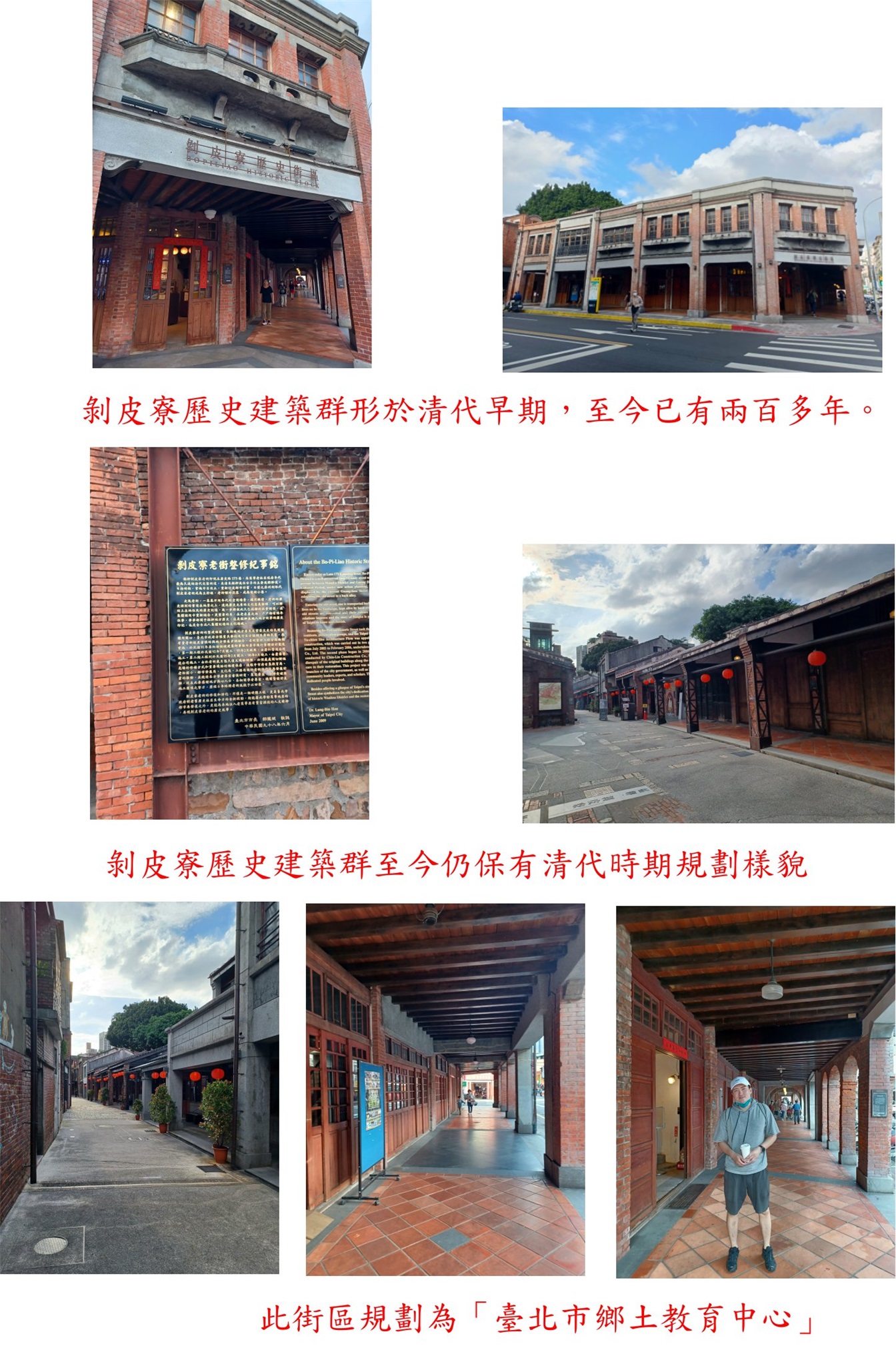

16、剝皮寮歷史建築群:北鄰老松國小南校舍、西接康定路、南面廣州街、東至昆明街所圍成之街廓

此聚落成形於清代早期,至今已有兩百多年,至今仍保有清代時期規劃樣貌,其名稱由來據說清代的地契上曾以「福皮寮」、「福地寮」為地名,後日本時代改稱「北皮寮街」,因諧音而變成了今天的「剝皮寮」有此一說;此街區規劃為「臺北市鄉土教育中心」,已來過多次路過再訪。

17、艋舺地藏庵:西昌街245號

艋舺地藏庵建於清乾隆25年(西元1760年),日據時代為了免於收歸被官有乃將管理權移轉龍山寺,主祀地藏王菩薩,另府城隍廟於日據時期被毀府城隍爺遷奉於本寺,還有田都元帥原供奉於西園路紫來宮內也因宮廟被毀改奉於此;廟旁有大眾廟一座,於乾隆25年所建,主祀大眾爺。

18、青草巷歷史建築群:西昌街224巷3-15號

位於艋舺龍山寺與艋舺地藏王廟附近,此巷道為清代艋舺地區重要的交通動線,見證艋舺地區發展的歷史,店家多以經營青草藥材買賣為主。

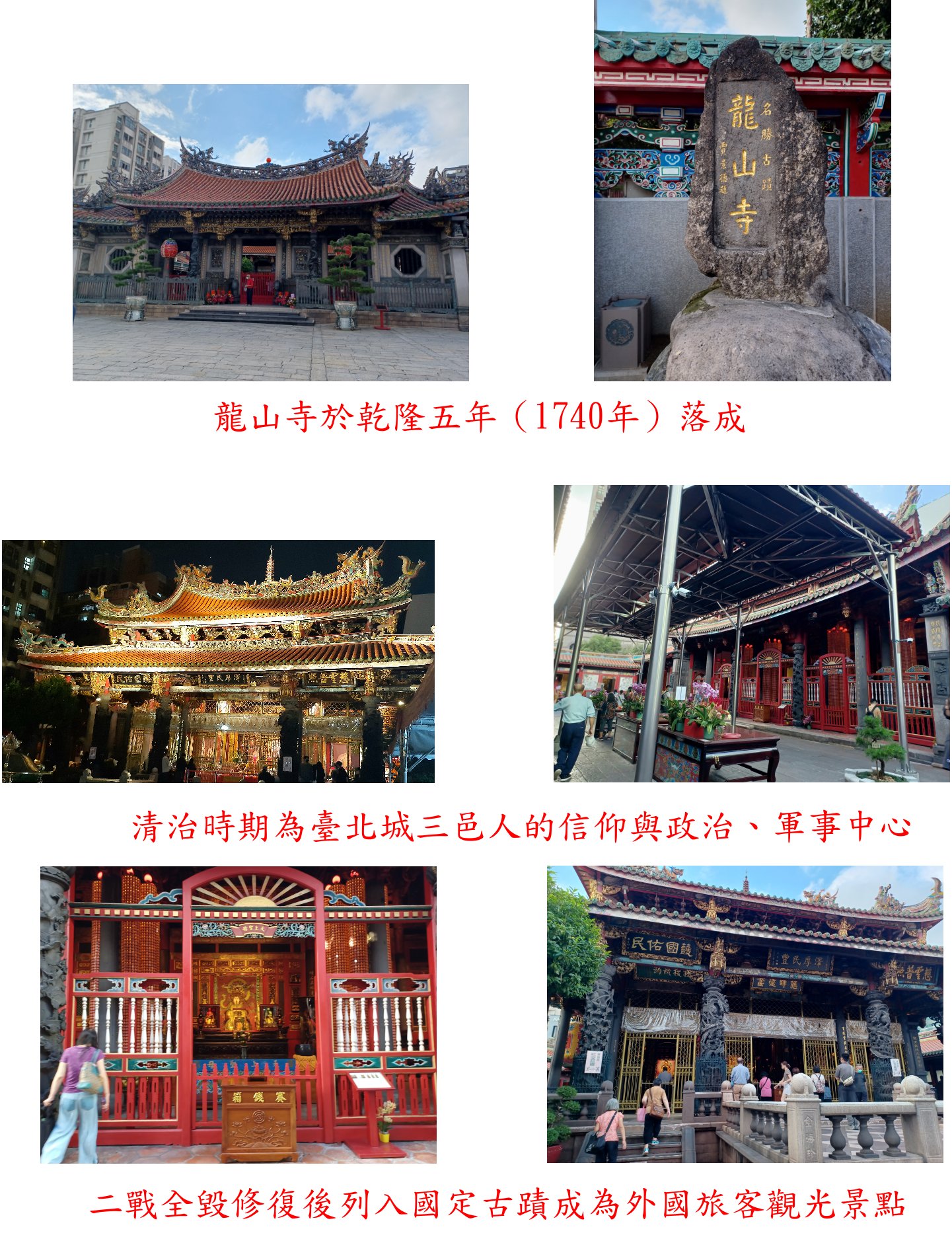

19、艋舺龍山寺:萬華區廣州街211號

艋舺為臺北市開發最早的地方,龍山寺於乾隆五年(1740年)落成,主祀觀世音菩薩等,清治時期為臺北城三邑人的信仰與政治、軍事中心,1945年歷經第二戰全毀修復後列入國定古蹟,成為外國旅客觀光景點,帶女婿再度造訪。

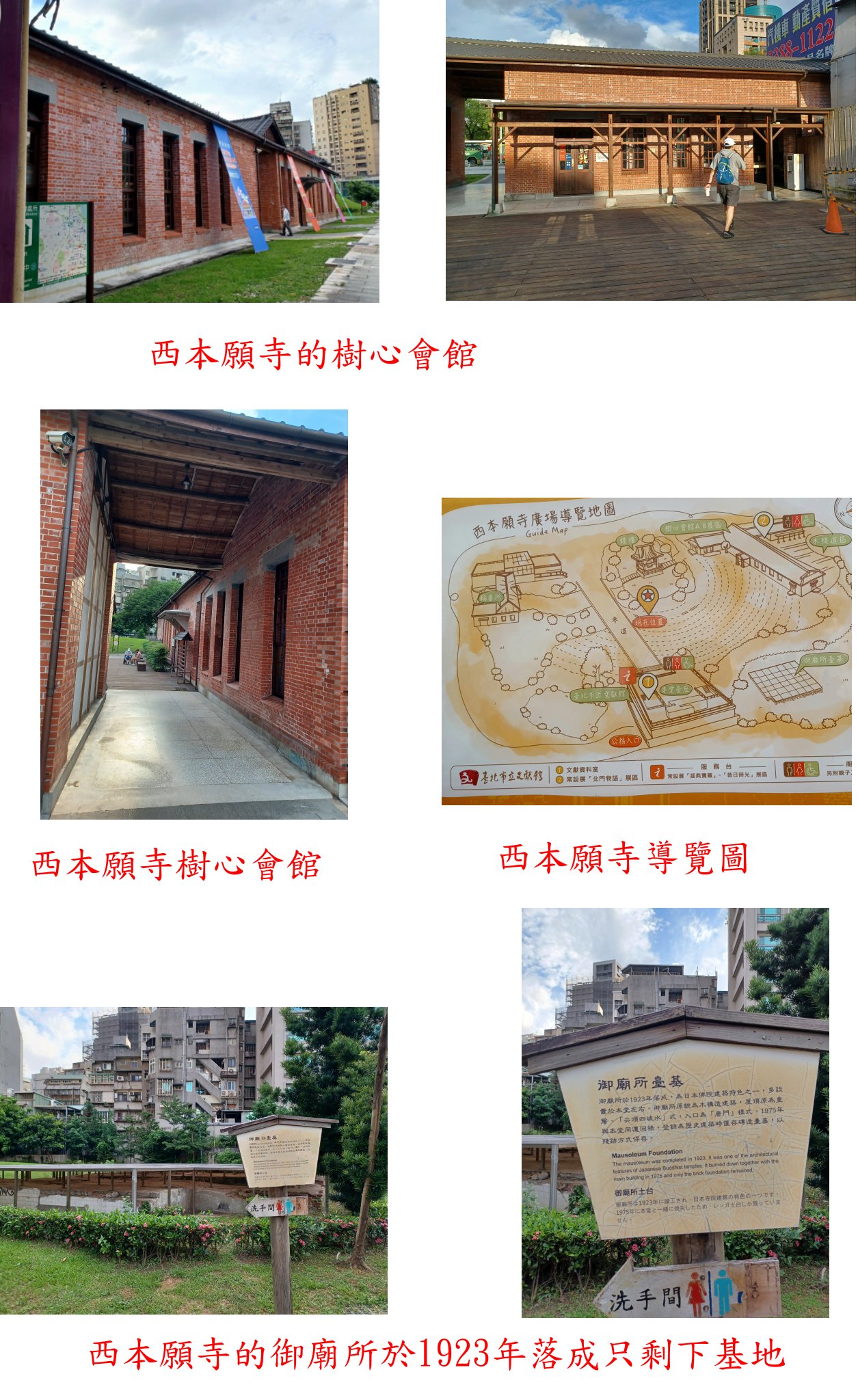

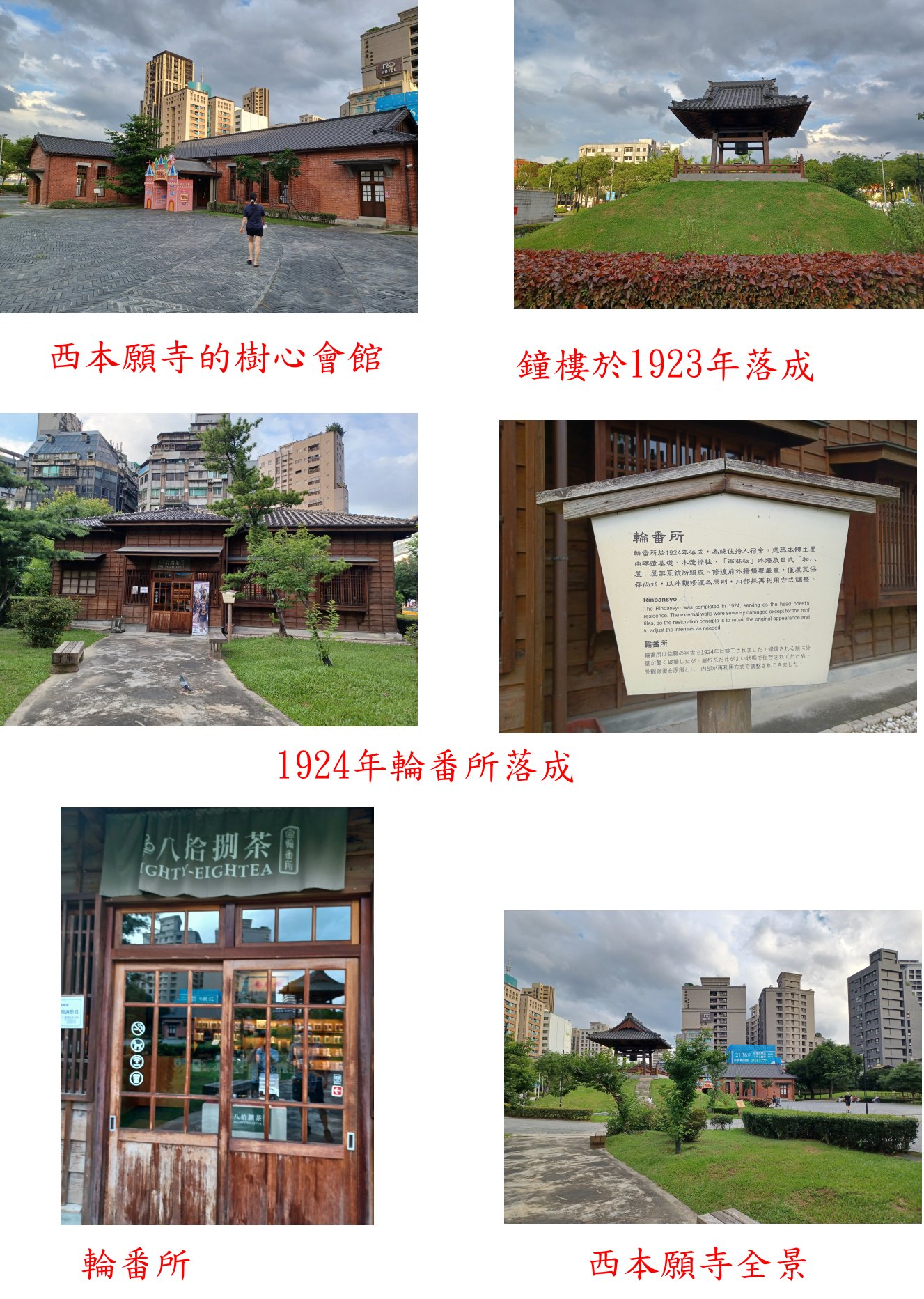

20、西本願寺:中華路一段174號

於日治時期為當時臺北乃至台灣最大之日式佛寺,此廟於明治34年(1901)於現址附近建立起臨時本堂、集會所、宿舍等,稱「台北別院」,1923年御廟所、鐘樓與會館完工,1924年輪番所落成,鐘樓與樹心會館市府指定為古蹟,另參道、本堂與御廟所則指定為歷史建築保存。

◎下午走路繞西門町一大圈,費時3小時參觀了萬華等地區20處古蹟。