登山 補給站

專業戶外活動資訊平台

登山行程紀錄

看見陽明山的美:古道的尋訪—燒碳古道、菜公坑古道、大屯溪古道

- 活動日期

- 2005/8/7 - 2005/8/7

- 所屬團體

- 台北市大自然戶外健行會

- 困難度

- 0

2005/8/10

看見陽明山的美:古道的尋訪—燒碳古道、菜公坑古道、大屯溪古道

陽明山景致自東到西、由南到北,春夏秋冬各擅勝場,有人為了賞花來陽明山,有人為了親近大自然來陽明山,更有人為了它的內涵、它的生態、它的人文、它的史蹟……,而它的美,美在視覺、美在感受、美在平易近人,也美在必須深入拜訪,才能探索到陽明山多變的風貌。

昔日名草山的陽明山,顧名思義滿山都是芒草。事實上,陽明山最早名為山本公園,而山本公園原本的位置,是由座落於後山公園內一棟日式建築所發展出來的。

當秋分過後,雷聲始收、蟄蟲坯戶、水始涸,又因受到硫磺氣的影響,開出的芒花為紅色,當山風吹過時為這陽明山妝點出「丹山草欲燃」的況味。

東北季風來臨時,來陽明山泡湯是一定要的。八煙、庚子坪、馬槽、冷水坑等處處溫泉,使得冬日來陽明山不覺寒冷。由日治時代的詩人洪以南曾作詩吟誦可表露無遺:此地有溫泉,浴之氣爽然,盪胸忘俗慮,酣夢傲神仙。

春天是陽明山最美的季節,櫻花、杜鵑花的綻放,世間紅男綠女觀賞百花齊放的場景年年上演。

夏日的陽明山可說是最熱鬧的季節,炎炎夏日正是毛毛蟲羽化成蝶的時候,陽明山的山林溪谷,彩蝶如落葉般的飛舞,每年的五月都有「蝶舞草山」的活動,而陽明山的蝶種可說是相當多,也難怪吸引著無數賞蝶人。

夏日來陽明山遊玩,最不可錯過的就是後山的數條古道,例如排名第一的魚路古道或是富士古道、鹿崛坪古道、大屯溪古道、菜公坑溪古道……等等,都有因山川落差而形成的溪流、瀑布,在這些古道背後蘊藏著豐富的人文歷史遺跡,如建築、聚落、植物的利用及古道的連結南北東西兩端居民的交通,而這幾條年代久遠的古道如今都已成為探索先民生活的活教材。

大屯溪古道位於台北縣三芝鄉境內,屬大屯山系輻狀河川,全長約14.5公里,流域面積約15.68平方公里。由北新莊進大屯溪,沿溪上大屯石厝,翻上小觀音山,可銜接大屯山鞍部,由竹子湖出陽明山。大屯溪古道在乾隆末年已有漢人來此拓墾種植茶葉,同時具有連繫三芝和北投間交通的功能。

菜公坑山位於陽明山大屯自然公園的對面,可自淡水走101甲線即巴拉卡公路或由陽金公路轉入巴拉卡公路即可抵菜公坑山登山口。而菜公坑古道即位於菜公坑山步道右側,而又是沿著菜公坑溪蜿蜒而行也可稱菜公坑溪古道。

昔日住菜公坑附近的人要到北投,走這條古道橫越山麓,上到菜公坑山和大屯山之間的鞍部,再接面天古道,即可穿越二子坪,過面天山和大屯西峰的鞍部,直抵清天宮而下到北投。

燒碳古道為山岳界前輩陳岳所探勘的一條古道,而這條古道與菜公坑古道有稍許的重疊,但絕大部分還是分開的,燒碳古道在菜公坑溪的對岸,其中尚留有駁坎、石厝、燒碳遺址等等處處表現出此山區以前居民利用的頻繁,走入陽明山的深處竟有如此多樣的人文歷史,如今交通的便利當地居民早已不再使用,而今只剩到此來思古之幽情之遊客、登山者及喜好研究歷史者走訪。

燒碳古道在菜公坑溪古道的路徑上因草長掩徑不易發覺,但因陳岳前輩的用心,在他的仔細觀察之下終於重見天日,繼而在越過菜公坑瀑布橫越至大屯溪的路徑上,大約有五、六個方圓一米五圓形燒碳窯,早已破落長滿荒草,斑駁黝黑的磚窯訴說著過往雲煙,在樹間縫隙看著溪流湍湍而下,懸掛在水邊的聲音陪伴著我們的腳步流洩至山腳平原處,從此也就山歸山、水歸水,奔流到海不復返。

行程記錄

日期:2005/08/07

天氣:晴

人數;15人

交通工具:自用車兩邊接駁

8:00台北火車站出發往淡水。

8:20轉101線道。

8:30在天元宮休息並集合在此等候之嚮導。天元宮後方為山仔頂古道,可銜接至向天池。

8:42出發。出了天元宮向右行時,馬路中間突然出現一座土地公,類似木柵往深坑的路上所見相同,早期應是路未拓寬當地居民供奉的。如今尊重信仰所遺留的景觀。

8:46轉101甲(即巴拉卡公路),因下山接駁車問題,先將一部車放在北新莊附近,隨後再往巴拉卡公路。

9:35蔡公坑第一登山口。已有許多登山的朋友在此休息,而他們是自淡水菜公坑而上。

10:00出發。今日不走菜公坑古道、也不上菜公坑山,往菜公坑山行,沿途都是石階步道,在步道第一叉路口有布條處向右陡下,因馬莎颱風影響沿途落葉很多,加之路徑有些泥濘要小心,這條山徑因少有人走過,沿途的植物豐富,一株根節蘭正含苞待放,有廢棄的舊石階步道及駁坎,可見此處也是早期居民來往淡水、北投的便捷道路。

10:44平緩處。

10:54經竹林區。

11:00下至菜公坑古道三叉路口,這裡是一遍竹林,右有不鏽鋼水塔由此可至福德廟走店子路至北新莊,在此休息。

11:05出發,續往菜公坑古道,其實今日可以在菜公坑第一登山口走古道,但因這路上有些遺址,所以此段算是小O行程。

11:10路邊有一方圓1米5的圓形燒碳窯,大夥在此駐足很久,前前後後的觀察,而在窯內還有排煙的囟,大夥都覺得好稀奇。

11:37繼續往前,沿著菜公坑溪往上行,一路上聽得水流聲音,霎時覺得涼快不少。

11:50經叉路往左行過溪可至瀑布區,這是今日午餐休息處。瀑布區算是今日的精華處,近兩層樓高的白練自上而下,水花四散多少精靈迎面而來,此時猶如置身冷宮而稍感寒意,溪水清澈、加之聆聽大自然的音符,今日真是一趟山溪的交響曲。

13:00休息夠了出發。

13:34沿著菜公坑溪的右方山徑前行,只要跟隨著步條走大致都不會走錯。

14:23路上經過好幾處的燒碳窯,左右各有好幾個,尚有開墾過的痕跡、駁坎等,滿山都是大菁植物,可見以前的藍染之盛行。且在路徑旁有廢棄四方池之圍籬,但作用是否是藍染之用就不得而知了。

14:50下至乾溪谷續行經一片箭竹林可至一戶農家,大夥在此休息。

15:00出發,續往大屯溪前行。

15:30接上舊路至大屯溪最後水源處。

15:50出了大屯溪後的第一叉路向右行,此處有一古厝,以前到此來時都未發覺有此古厝,在古厝四週瀏覽一番後,大家又繼續往三板橋而行。

16:00三板橋,在此梳洗等候車子回家。

參考資料

http://www.keepon.com.tw/ActiveSite/Article/One.asp?ArticleID=6976

http://www.keepon.com.tw/ActiveSite/Article/One.asp?ArticleID=12960

說明:三板橋位於店子村菜公坑與圓山村的交界處,橫跨大屯溪橋分三段,以大石條(安山岩)舖成,故稱三板橋。 道光初年有同安人「林永」來此種茶而漸興盛,此地為通往淡水的要道,遇雨則溪水氾濫難行,林永乃自費架橋照顧鄉民來往其上此橋;堅固之餘仍不失古雅之風。 人在橋上望著涓涓流水,兩旁翠綠盎然,讓思緒奔馳於先人辛勤奔波之景,發思古之幽情。(取自網路資訊)

陽明山景致自東到西、由南到北,春夏秋冬各擅勝場,有人為了賞花來陽明山,有人為了親近大自然來陽明山,更有人為了它的內涵、它的生態、它的人文、它的史蹟……,而它的美,美在視覺、美在感受、美在平易近人,也美在必須深入拜訪,才能探索到陽明山多變的風貌。

昔日名草山的陽明山,顧名思義滿山都是芒草。事實上,陽明山最早名為山本公園,而山本公園原本的位置,是由座落於後山公園內一棟日式建築所發展出來的。

當秋分過後,雷聲始收、蟄蟲坯戶、水始涸,又因受到硫磺氣的影響,開出的芒花為紅色,當山風吹過時為這陽明山妝點出「丹山草欲燃」的況味。

東北季風來臨時,來陽明山泡湯是一定要的。八煙、庚子坪、馬槽、冷水坑等處處溫泉,使得冬日來陽明山不覺寒冷。由日治時代的詩人洪以南曾作詩吟誦可表露無遺:此地有溫泉,浴之氣爽然,盪胸忘俗慮,酣夢傲神仙。

春天是陽明山最美的季節,櫻花、杜鵑花的綻放,世間紅男綠女觀賞百花齊放的場景年年上演。

夏日的陽明山可說是最熱鬧的季節,炎炎夏日正是毛毛蟲羽化成蝶的時候,陽明山的山林溪谷,彩蝶如落葉般的飛舞,每年的五月都有「蝶舞草山」的活動,而陽明山的蝶種可說是相當多,也難怪吸引著無數賞蝶人。

夏日來陽明山遊玩,最不可錯過的就是後山的數條古道,例如排名第一的魚路古道或是富士古道、鹿崛坪古道、大屯溪古道、菜公坑溪古道……等等,都有因山川落差而形成的溪流、瀑布,在這些古道背後蘊藏著豐富的人文歷史遺跡,如建築、聚落、植物的利用及古道的連結南北東西兩端居民的交通,而這幾條年代久遠的古道如今都已成為探索先民生活的活教材。

大屯溪古道位於台北縣三芝鄉境內,屬大屯山系輻狀河川,全長約14.5公里,流域面積約15.68平方公里。由北新莊進大屯溪,沿溪上大屯石厝,翻上小觀音山,可銜接大屯山鞍部,由竹子湖出陽明山。大屯溪古道在乾隆末年已有漢人來此拓墾種植茶葉,同時具有連繫三芝和北投間交通的功能。

菜公坑山位於陽明山大屯自然公園的對面,可自淡水走101甲線即巴拉卡公路或由陽金公路轉入巴拉卡公路即可抵菜公坑山登山口。而菜公坑古道即位於菜公坑山步道右側,而又是沿著菜公坑溪蜿蜒而行也可稱菜公坑溪古道。

昔日住菜公坑附近的人要到北投,走這條古道橫越山麓,上到菜公坑山和大屯山之間的鞍部,再接面天古道,即可穿越二子坪,過面天山和大屯西峰的鞍部,直抵清天宮而下到北投。

燒碳古道為山岳界前輩陳岳所探勘的一條古道,而這條古道與菜公坑古道有稍許的重疊,但絕大部分還是分開的,燒碳古道在菜公坑溪的對岸,其中尚留有駁坎、石厝、燒碳遺址等等處處表現出此山區以前居民利用的頻繁,走入陽明山的深處竟有如此多樣的人文歷史,如今交通的便利當地居民早已不再使用,而今只剩到此來思古之幽情之遊客、登山者及喜好研究歷史者走訪。

燒碳古道在菜公坑溪古道的路徑上因草長掩徑不易發覺,但因陳岳前輩的用心,在他的仔細觀察之下終於重見天日,繼而在越過菜公坑瀑布橫越至大屯溪的路徑上,大約有五、六個方圓一米五圓形燒碳窯,早已破落長滿荒草,斑駁黝黑的磚窯訴說著過往雲煙,在樹間縫隙看著溪流湍湍而下,懸掛在水邊的聲音陪伴著我們的腳步流洩至山腳平原處,從此也就山歸山、水歸水,奔流到海不復返。

行程記錄

日期:2005/08/07

天氣:晴

人數;15人

交通工具:自用車兩邊接駁

8:00台北火車站出發往淡水。

8:20轉101線道。

8:30在天元宮休息並集合在此等候之嚮導。天元宮後方為山仔頂古道,可銜接至向天池。

8:42出發。出了天元宮向右行時,馬路中間突然出現一座土地公,類似木柵往深坑的路上所見相同,早期應是路未拓寬當地居民供奉的。如今尊重信仰所遺留的景觀。

8:46轉101甲(即巴拉卡公路),因下山接駁車問題,先將一部車放在北新莊附近,隨後再往巴拉卡公路。

9:35蔡公坑第一登山口。已有許多登山的朋友在此休息,而他們是自淡水菜公坑而上。

10:00出發。今日不走菜公坑古道、也不上菜公坑山,往菜公坑山行,沿途都是石階步道,在步道第一叉路口有布條處向右陡下,因馬莎颱風影響沿途落葉很多,加之路徑有些泥濘要小心,這條山徑因少有人走過,沿途的植物豐富,一株根節蘭正含苞待放,有廢棄的舊石階步道及駁坎,可見此處也是早期居民來往淡水、北投的便捷道路。

10:44平緩處。

10:54經竹林區。

11:00下至菜公坑古道三叉路口,這裡是一遍竹林,右有不鏽鋼水塔由此可至福德廟走店子路至北新莊,在此休息。

11:05出發,續往菜公坑古道,其實今日可以在菜公坑第一登山口走古道,但因這路上有些遺址,所以此段算是小O行程。

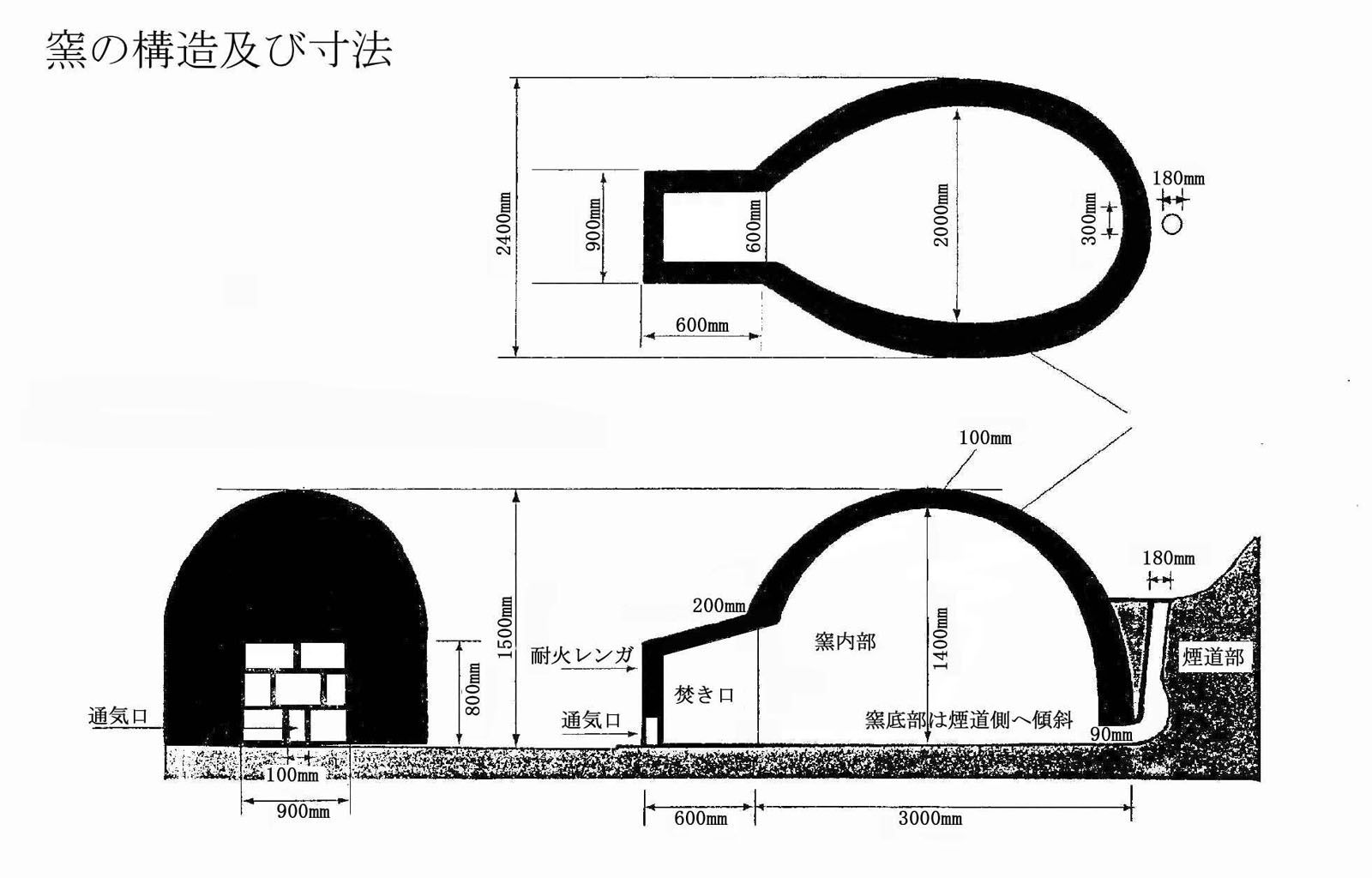

11:10路邊有一方圓1米5的圓形燒碳窯,大夥在此駐足很久,前前後後的觀察,而在窯內還有排煙的囟,大夥都覺得好稀奇。

11:37繼續往前,沿著菜公坑溪往上行,一路上聽得水流聲音,霎時覺得涼快不少。

11:50經叉路往左行過溪可至瀑布區,這是今日午餐休息處。瀑布區算是今日的精華處,近兩層樓高的白練自上而下,水花四散多少精靈迎面而來,此時猶如置身冷宮而稍感寒意,溪水清澈、加之聆聽大自然的音符,今日真是一趟山溪的交響曲。

13:00休息夠了出發。

13:34沿著菜公坑溪的右方山徑前行,只要跟隨著步條走大致都不會走錯。

14:23路上經過好幾處的燒碳窯,左右各有好幾個,尚有開墾過的痕跡、駁坎等,滿山都是大菁植物,可見以前的藍染之盛行。且在路徑旁有廢棄四方池之圍籬,但作用是否是藍染之用就不得而知了。

14:50下至乾溪谷續行經一片箭竹林可至一戶農家,大夥在此休息。

15:00出發,續往大屯溪前行。

15:30接上舊路至大屯溪最後水源處。

15:50出了大屯溪後的第一叉路向右行,此處有一古厝,以前到此來時都未發覺有此古厝,在古厝四週瀏覽一番後,大家又繼續往三板橋而行。

16:00三板橋,在此梳洗等候車子回家。

參考資料

http://www.keepon.com.tw/ActiveSite/Article/One.asp?ArticleID=6976

http://www.keepon.com.tw/ActiveSite/Article/One.asp?ArticleID=12960

說明:三板橋位於店子村菜公坑與圓山村的交界處,橫跨大屯溪橋分三段,以大石條(安山岩)舖成,故稱三板橋。 道光初年有同安人「林永」來此種茶而漸興盛,此地為通往淡水的要道,遇雨則溪水氾濫難行,林永乃自費架橋照顧鄉民來往其上此橋;堅固之餘仍不失古雅之風。 人在橋上望著涓涓流水,兩旁翠綠盎然,讓思緒奔馳於先人辛勤奔波之景,發思古之幽情。(取自網路資訊)

文章附件

所有回覆

-

夏日炎炎此二條古道可說是避暑勝地 沿山沿水而行舒暢愉快 回程剛好趕上日落 可真是意外的收穫

夏日炎炎此二條古道可說是避暑勝地 沿山沿水而行舒暢愉快 回程剛好趕上日落 可真是意外的收穫 -

潘姐 ~ 11:10路邊有一方圓1米5的圓形燒碳窯,大夥在此駐足很久,前前後後的觀察,而在窯內還有排煙的囟 我認為(歡迎各位參與討論)... 那不叫排煙的囟,那構造是在窯內( 因為用土、鹽、稻草混合製成的磚(土埆),堆成半圓形屋頂 )以及屋頂外的簡易草屋(遮雨)不見了。而且叫排煙的囟,會讓人以為是用活火燻燒,殊不知這活火會把木炭再燒成灰燼,而這燻燒是間接的,也讓我想到煙燻鮭魚... (以下為網路收集的資料) 一般市面所見到均為「黑炭」。是以攝氏500~600度燒製,封閉炭窯待完全冷卻後取出。 木炭窯有二扇門,其中一扇,是將木柴送入窯內的專用門,裝窯後,馬上封死;另一扇小門是起火用,這扇門雖是起火用,但它不像你我家中的灶門是開放的,它和炭窯內部有一道牆隔開,這道牆上又有一小洞,它的功能是:工人在灶門點小火燒製,「窯火」及「煙」,經由小洞進入窯內燜燒,這種進入窯內燜燒的火是「死火」,如果是「活火」,可能會將窯內的木材燒成灰燼。 燒火的時間漫長,日夜要派人輪流看守、添火,絕不能讓火熄滅,也要注意炭窯四周有無「漏氣」,這種日夜「加柴添火」的過程,要持續維持兩個禮拜。 倒底燒到何種狀況才算完成?觀察煙冒出的顏色,如由黑煙轉較清淡呈白色的煙時,則進行封窯,拆卸煙囪,封閉小門,窯內因沒氧氣助燃,自然而然熄火、冷卻,冷卻時間也需一個多禮拜,總計全程約需二十餘天,才進行開窯,取出木炭、裝紮成簍。 http://www.twmount.com.tw/Content/Content-Detail.aspx?seri=1846

潘姐 ~ 11:10路邊有一方圓1米5的圓形燒碳窯,大夥在此駐足很久,前前後後的觀察,而在窯內還有排煙的囟 我認為(歡迎各位參與討論)... 那不叫排煙的囟,那構造是在窯內( 因為用土、鹽、稻草混合製成的磚(土埆),堆成半圓形屋頂 )以及屋頂外的簡易草屋(遮雨)不見了。而且叫排煙的囟,會讓人以為是用活火燻燒,殊不知這活火會把木炭再燒成灰燼,而這燻燒是間接的,也讓我想到煙燻鮭魚... (以下為網路收集的資料) 一般市面所見到均為「黑炭」。是以攝氏500~600度燒製,封閉炭窯待完全冷卻後取出。 木炭窯有二扇門,其中一扇,是將木柴送入窯內的專用門,裝窯後,馬上封死;另一扇小門是起火用,這扇門雖是起火用,但它不像你我家中的灶門是開放的,它和炭窯內部有一道牆隔開,這道牆上又有一小洞,它的功能是:工人在灶門點小火燒製,「窯火」及「煙」,經由小洞進入窯內燜燒,這種進入窯內燜燒的火是「死火」,如果是「活火」,可能會將窯內的木材燒成灰燼。 燒火的時間漫長,日夜要派人輪流看守、添火,絕不能讓火熄滅,也要注意炭窯四周有無「漏氣」,這種日夜「加柴添火」的過程,要持續維持兩個禮拜。 倒底燒到何種狀況才算完成?觀察煙冒出的顏色,如由黑煙轉較清淡呈白色的煙時,則進行封窯,拆卸煙囪,封閉小門,窯內因沒氧氣助燃,自然而然熄火、冷卻,冷卻時間也需一個多禮拜,總計全程約需二十餘天,才進行開窯,取出木炭、裝紮成簍。 http://www.twmount.com.tw/Content/Content-Detail.aspx?seri=1846 -

實在不清楚燒碳窯的原來樣貌 但直覺頂上應有覆蓋 窯碳內其實有對稱的洞 不知作用如何 可能是空氣對流吧 以前住家在龍潭時 附近有燒磚窯的廠房 也進去看過 但不知其原理是否一樣

實在不清楚燒碳窯的原來樣貌 但直覺頂上應有覆蓋 窯碳內其實有對稱的洞 不知作用如何 可能是空氣對流吧 以前住家在龍潭時 附近有燒磚窯的廠房 也進去看過 但不知其原理是否一樣 -

潘姐, 這條古道離人群很近,要多加愛護,免得又成「烤肉聖地」了。 陳岳大哥以及大自然設想很週到,布條、記號綁得也很有技巧。 我們去的人不要再多綁或更動(750橫越徑或杏林幽徑亦同)。陽明山的清淨地實在越來越少了。要多用點心思保護。我看到記錄中,領隊繞了一大圈以後才帶上菜公坑瀑布,我真想稱讚一聲:「領隊英明」。您的記錄,像這樣寫,也就很妙了。 回想2002年的瑞泉古道,知道的人很少,鐵門處絕不會塞車。偶而還會遇到幾位識途人們在此舒心的露營。現在這些人恐怕也不會再來了。 上週竟然還有一登山隊伍「X羚」,帶人到鹿掘坪「烤肉」、露營。鹿堀坪、瑞泉、菜公坑、平頂古圳水路,都是水源聖地,山下有好幾戶人家日用都靠此水源。請各位喜歡烤肉的山友們將心比心。 還有說個故事給大家參考,水源聖地都有「龍神」駐守。龍最厭惡烤肉的煙味。 幾年前,某無識的家長帶小朋友到台北縣一著名溪谷烤肉,小朋友連火都沒碰上,全身竟然出現嚴重灼傷,生命幾危,群醫束手無策。最後靠宗教力量解決,才明白事情的原委。戒之。慎之。

潘姐, 這條古道離人群很近,要多加愛護,免得又成「烤肉聖地」了。 陳岳大哥以及大自然設想很週到,布條、記號綁得也很有技巧。 我們去的人不要再多綁或更動(750橫越徑或杏林幽徑亦同)。陽明山的清淨地實在越來越少了。要多用點心思保護。我看到記錄中,領隊繞了一大圈以後才帶上菜公坑瀑布,我真想稱讚一聲:「領隊英明」。您的記錄,像這樣寫,也就很妙了。 回想2002年的瑞泉古道,知道的人很少,鐵門處絕不會塞車。偶而還會遇到幾位識途人們在此舒心的露營。現在這些人恐怕也不會再來了。 上週竟然還有一登山隊伍「X羚」,帶人到鹿掘坪「烤肉」、露營。鹿堀坪、瑞泉、菜公坑、平頂古圳水路,都是水源聖地,山下有好幾戶人家日用都靠此水源。請各位喜歡烤肉的山友們將心比心。 還有說個故事給大家參考,水源聖地都有「龍神」駐守。龍最厭惡烤肉的煙味。 幾年前,某無識的家長帶小朋友到台北縣一著名溪谷烤肉,小朋友連火都沒碰上,全身竟然出現嚴重灼傷,生命幾危,群醫束手無策。最後靠宗教力量解決,才明白事情的原委。戒之。慎之。 -

dear 刺鳥 and peter pan peter pan 的回應 讓我覺得汗顏 刺鳥的話也讓我深自反省 是否有必要每條路都寫得鉅細糜遺 或者只是舒發感情、點到為止就夠了 看得懂的人就懂 看不懂的就當它是一篇小品 大眾路線無所謂 如果真是需要保留的話 或許真要重新考慮 幾年前寫瑞泉古道的不多 後來網路遠播 倒使得我們這些喜愛寧靜一面的朋友徒呼負負

dear 刺鳥 and peter pan peter pan 的回應 讓我覺得汗顏 刺鳥的話也讓我深自反省 是否有必要每條路都寫得鉅細糜遺 或者只是舒發感情、點到為止就夠了 看得懂的人就懂 看不懂的就當它是一篇小品 大眾路線無所謂 如果真是需要保留的話 或許真要重新考慮 幾年前寫瑞泉古道的不多 後來網路遠播 倒使得我們這些喜愛寧靜一面的朋友徒呼負負 -

Dear 潘姐, 請勿自責汗顏。像您這樣能馬上反省,真是無比的英明與慈悲,令小弟拜服。小弟也幹過不少蠢事,現在想起每每心驚膽跳。 我現在寫記錄時一定會多加謹慎留神,登山口處是否有住家,公開後是否會打擾到當地居民的「寧靜權」,所經山徑是否屬水源區,若是,那肯定經不起多人次的踐踏破壞,那我就模糊帶過。所謂「福地福人居」,這種好山好水,也要「有德」的人才配來。修為好的人,與好山水的磁場相近,自然就會找到入口。這就是小弟的「保護論」。 像瑞泉古道,明明大門口有塊鐵門在告訴大家請勿隨便進入打擾,進去後也只有那一戶人家,深山曠谷中還有人願住這種地方,無非表明此人「好靜」。但當初寫記錄的人一時粗心不查,就大剌剌的在網路公開,造成居民無端的困擾。寫的人出名了,但受苦的人,誰給他安慰!誰給他安慰!誰給他安慰!請大家將心比心。

Dear 潘姐, 請勿自責汗顏。像您這樣能馬上反省,真是無比的英明與慈悲,令小弟拜服。小弟也幹過不少蠢事,現在想起每每心驚膽跳。 我現在寫記錄時一定會多加謹慎留神,登山口處是否有住家,公開後是否會打擾到當地居民的「寧靜權」,所經山徑是否屬水源區,若是,那肯定經不起多人次的踐踏破壞,那我就模糊帶過。所謂「福地福人居」,這種好山好水,也要「有德」的人才配來。修為好的人,與好山水的磁場相近,自然就會找到入口。這就是小弟的「保護論」。 像瑞泉古道,明明大門口有塊鐵門在告訴大家請勿隨便進入打擾,進去後也只有那一戶人家,深山曠谷中還有人願住這種地方,無非表明此人「好靜」。但當初寫記錄的人一時粗心不查,就大剌剌的在網路公開,造成居民無端的困擾。寫的人出名了,但受苦的人,誰給他安慰!誰給他安慰!誰給他安慰!請大家將心比心。 -

dear petersun 所謂三人行必有我師焉 擇其善者而從之 其不善者而改之 這樣的話我們也就無愧於自己了 謝謝你這位好朋友

dear petersun 所謂三人行必有我師焉 擇其善者而從之 其不善者而改之 這樣的話我們也就無愧於自己了 謝謝你這位好朋友 -

三位臭皮匠 勝過一位諸葛亮 北路淡水的潘氏追蹤研究 就看兩位囉^^ 在羅厝坑流域的燒碳窯 事實上都是橢圓形(肉眼是看不準...) 唯一不解處 位何青礐池就是標準的圓型??????? 另 燒碳窯的問題 讓我聯想到 家裡的冰箱 未何沒有排氣對流的煙囪??????

三位臭皮匠 勝過一位諸葛亮 北路淡水的潘氏追蹤研究 就看兩位囉^^ 在羅厝坑流域的燒碳窯 事實上都是橢圓形(肉眼是看不準...) 唯一不解處 位何青礐池就是標準的圓型??????? 另 燒碳窯的問題 讓我聯想到 家裡的冰箱 未何沒有排氣對流的煙囪?????? -

依賴網路找了一下.. 請見附圖, 參照說明..應就能知曉十之八九 剖圖出自:(裡面有操作圖解) http://www9.wind.ne.jp/matu-ko/ag/sumi.htm 說明出自:http://www1.hchg.gov.tw/xx/news/print.asp?id=7717 側旁留有三個出氣口(煙囪),再建一個引火的燃燒室,在炭樹(木材)完全排好後,日以繼夜在引火的燃燒室燒柴或枝葉,等到炭窯門口的泥土由溼變乾,由上而下到門口地平面時,表示炭窯內已全部燃燒了。是時,再將各洞口、出氣口等全部完全封住,使得炭窯內沒有氧氣助燃而熄火。待冷卻後取出原放置的木材,全部都變成木炭了。

依賴網路找了一下.. 請見附圖, 參照說明..應就能知曉十之八九 剖圖出自:(裡面有操作圖解) http://www9.wind.ne.jp/matu-ko/ag/sumi.htm 說明出自:http://www1.hchg.gov.tw/xx/news/print.asp?id=7717 側旁留有三個出氣口(煙囪),再建一個引火的燃燒室,在炭樹(木材)完全排好後,日以繼夜在引火的燃燒室燒柴或枝葉,等到炭窯門口的泥土由溼變乾,由上而下到門口地平面時,表示炭窯內已全部燃燒了。是時,再將各洞口、出氣口等全部完全封住,使得炭窯內沒有氧氣助燃而熄火。待冷卻後取出原放置的木材,全部都變成木炭了。 -

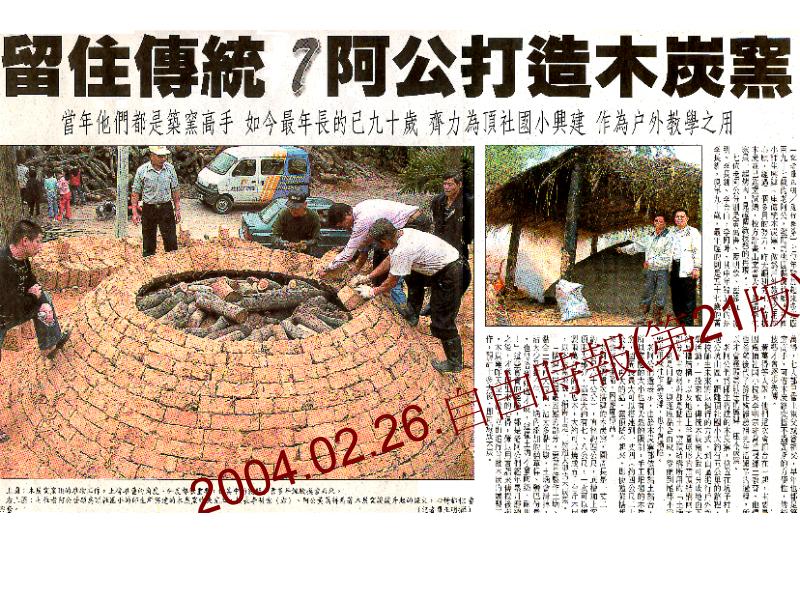

感謝大自然的york兄 首先我要說的是 本人對以下的議題都有興趣... 搭建窯體的限制(建築方法與材料)、炭窯的用途(烘培茶葉、建藍、為六十年代以前的民生必需品)、燒製木炭最佳薪材、燒製時的溫度與煙色等... 不過本人在羅厝坑溪流域窯體外緣 還是沒看到排煙道?? 第二個疑點是 羅厝坑溪流域的窯內相對小孔 為何離地面有一段距離?? 在留住傳統,七位阿公打造木炭窯的圖文 可看到不同燒炭窯的作工製法... 而圖片右側小圖 可見煙是從側邊底部冒出 號外 ~ 「老祖宗傳下一方治療雞瘟的妙方,飼料裡頭摻雜炭粉。以前有好幾處的大型養雞場,就是用此方法來預防雞瘟,聽說效果奇佳。」 前一陣子 台灣有人研發竹炭霜淇淋 造成好學與開發新東西的日本人 大開眼界 頻頻拍照詢問...

感謝大自然的york兄 首先我要說的是 本人對以下的議題都有興趣... 搭建窯體的限制(建築方法與材料)、炭窯的用途(烘培茶葉、建藍、為六十年代以前的民生必需品)、燒製木炭最佳薪材、燒製時的溫度與煙色等... 不過本人在羅厝坑溪流域窯體外緣 還是沒看到排煙道?? 第二個疑點是 羅厝坑溪流域的窯內相對小孔 為何離地面有一段距離?? 在留住傳統,七位阿公打造木炭窯的圖文 可看到不同燒炭窯的作工製法... 而圖片右側小圖 可見煙是從側邊底部冒出 號外 ~ 「老祖宗傳下一方治療雞瘟的妙方,飼料裡頭摻雜炭粉。以前有好幾處的大型養雞場,就是用此方法來預防雞瘟,聽說效果奇佳。」 前一陣子 台灣有人研發竹炭霜淇淋 造成好學與開發新東西的日本人 大開眼界 頻頻拍照詢問...